オリックス・バファローズ 6月首位争いは偶然か必然か

こんにちは、シュバルベです( ^ω^ )

6月のプロ野球を最も盛り上げている球団はオリックス・バファローズと言っても過言ではないでしょう。セパ交流戦では2011年以来の優勝を果たし、6月21日にはリーグ単独トップに躍り出ました。書いている現在、なんと11連勝中。バファローズ☆ポンタも大喜びです。

3-1!

— バファローズ☆ポンタ (@bs_ponta) June 23, 2021

11連勝~😊(夢じゃないよね。。。。)#bs2021 #NPB #オリックス #バファローズ #バファローズポンタ #おりほー #オリックス11連勝 #11連勝 pic.twitter.com/Inuogj6e9D

さて、オリックスのこの快進撃は偶然でしょうか、必然でしょうか。我々はその謎を探りにアマゾンの奥地へ…ということはなく、リーグやチームなど大きな視点からブレイクダウンしながら少し考えてみましょう、というのが本noteの目的です。

オリックスの個別の選手の高品質なnoteはyoさんやいっちさん、日々の試合のまとめはKENさんが書いているのでぜひご参照ください!

なお、以降に記載の成績や順位などは2021年6月21日の単独首位に立った時点ものとなりますのでご了承ください。

1.順位から見るオリックス・バファローズ

6/21現在、パリーグの順位表は次のようになっています。

単独首位に立ったものの、5位西武までの差は僅か3.5差。セリーグの1位阪神と2位ヤクルト・巨人の差が6差あるのに比べてかなり接戦であることがわかります。

オリックスとて開幕から順風満帆だったわけではなく、交流戦前は借金4を抱えて5位に位置していました。パリーグの順位の推移は次のようになります。

5月半までは六球団がほぼ10ゲーム以内に収まっており、交流戦を経て上位に位置していた楽天とソフトバンクの二球団が貯金を減らしたところでオリックスが一気に抜き去ったというのがここまでの順位の推移となっています。

言うまでもなく、パリーグ内の順位を上げた大きな要因の一つは交流戦です。

オリックスは交流戦優勝を果たし、貯金7を築きました。他のパリーグ球団は楽天の貯金1が最多で、交流戦前に首位につけていたソフトバンクは4つの負け越し。この18試合でオリックスは楽天と3ゲーム、ソフトバンクと5.5ゲーム差を縮めることができたのです。

交流戦での同一リーグ他球団の負けはオリックスが関与できる範囲になく、その点で運があったと言えます。

しかし、他の球団が苦戦した交流戦でオリックスが大きく勝ち越し、交流戦明けの三連勝を含む9連勝での単独首位奪取は、運だけで片付けることなど到底できませんよね?笑

実際、得失点差を見てみると次のようになります。

オリックス +22

楽天 +14

ソフトバンク +48

ロッテ +24

西武 -12

日本ハム -64

オリックスは現在得失点差+22。また、3位ソフトバンクは得失点差+48と大きく伸ばしていますが3位に留まっており、得失点差だけでいえばオリックスは上から3番目です。ちなみに昨年の60試合終了時点でのオリックスの得失点差は-62、ほぼ同じ時期に監督交代などドン底に位置していたことを考えると、今年は一転してプラスを生み出せている要因はなんなのか。

チームの状況を投打の指標から見ていきましょう。

2.現在のチーム状況

投打の主要なチーム成績を他球団と比べてみましょう。

まずはチーム投手成績から。

昨シーズンも防御率トップだったソフトバンクには劣るものの、オリックスのチーム防御率はリーグ2位。順位と同じく各指標は僅差での争いですが、奪三振率3位、与四球率2位、被本塁打率2位といずれも上位に位置付けています。

昨シーズンも防御率3.97はリーグ3位、20.8K%は2位、10.2BB%は4位、0.91HR/9は4位と投手に関しては悪くなかった昨年からさらにブラッシュアップされるかたちで投手陣の頑張りは数字に表れています。

続いて打撃の指標を見てみましょう。

オリックス・バファローズ、なんと打率リーグ1位です。

それはそれで喜ばしいのですが、実は昨年も打率は.247でリーグ4位でした。最も大きく変わったのは長打率。長打率.389はリーグ3位ですが、昨シーズンは.367で今年と2分も開きがあります。長打率に牽引される形で出塁率との和で求められるOPSは.683(リーグ6位)→.710(リーグ3位)と良化しています。

昨シーズン最下位だったOPSがリーグ3位まで上がった=打力が上がったことを示していますが、一方で守備や走塁の貢献度も含めたWARはリーグ5位。

こうして投打の指標を見ていくと、オリックスがトップにつけている指標というのは打率しかないのですが、それでも首位に立った理由。そして今後の上がり目。少し選手個別に見て深掘りしていきましょう。

3.四本柱を軸とした強力な先発投手陣

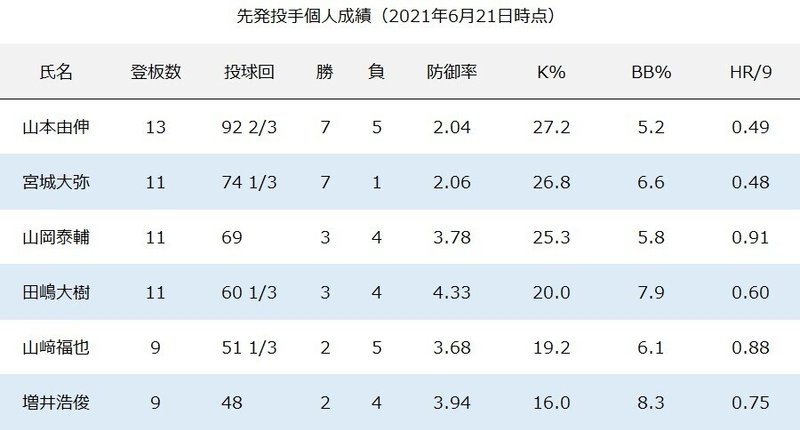

現在オリックスには左右4本の先発の柱がいます。今や日本を代表するエース山本由伸、高卒2年目ながら7勝をあげ最多勝争いを繰り広げる宮城大弥、一年目からの積み上げWARは山本由伸を凌ぐ山岡泰輔、昨年パリーグ唯一の規定投球回到達左腕の田嶋大樹。

この4投手を軸に、左腕の山﨑福也投手とベテラン右腕の増井浩俊投手を加えた6人が6/21までの全68試合中64試合で先発登板しています。

まず見るべきは山本由伸投手と宮城大弥投手の左右エースでしょう。

山本投手と宮城投手の投球内容は圧巻で、ともにイニング以上の三振を奪い、HQS率も50%を越え両者リーグトップの7勝など常にゲームを作ってくれています。HQSの数、HQS率ともにオリックスはリーグトップで、やっと出てきたオリックスがチームとしてNo.1の投手指標の一つです。

2人でチームにもたらした貯金は8個。山本投手に関してはHQS達成した試合は6勝2敗。昨年オフに左腕としてチーム2番目に投げていたアルバース投手が退団した穴を高卒二年目の宮城投手がそれ以上の成績で完全に埋めたのは驚異的で、19ドラフト高卒二年目組の活躍は今後の各球団の行末を左右することになりそうです。

次に、先発投手が1試合あたりどれだけ投げれているか、ゲームを作れているかという点です。

先発投手のイニング割合を各球団見てみると次のようになります。

オリックスは先発投手の消化するイニングの割合がリーグで最も高くなっています。最も比率の低い西武と比べると8%もの差があり、リリーフ全体にかかる負担が最小限に済んでいるということが分かります。

5番手6番手の山﨑投手・増井投手も2勝ずつあげているようにチームとして先発投手は強みで、先の表の通り軒並みHR/9が1を切っている(=9イニング投げて被弾が1本未満)という本拠地京セラドームに適した編成ができているように思えます。この点は昨年・一昨年からの先発投手育成と適性の見極めが上手くいっていることが大きく、現状の先発の奮闘は必然だったと言えます。

逆に、表の6人以外の先発という点では脆さが見えています。単独首位をもぎ取った6月21日には竹安投手を3イニングのショートスターターとして起用しました。

二軍の先発を見ても一軍で実績のある投手は榊原投手ぐらいで、先発投手という部分に関しては戦力の上積みが難しくなっています。この点はオフに外国人投手の補強を怠ったツケが来ていると言わざるを得ません。10連勝を飾った6月22日に山岡泰輔投手が右肘違和感で降板し、翌日抹消と今後のやりくりに苦境が予想されます。

シーズン途中ではありますがスパークマン投手を獲得することができ、五輪休暇明けに戦力になってくれそうなのはいい動きだと思いますが、日本の環境やボール・マウンドへの慣れなど考えるとシーズン前にどうにかしておきたい部分だったと考えています。

4.分散運用が出来ているリリーフ投手

続いてリリーフ投手に目を向けてみましょう。

今年のオリックスは開幕時点で前年セットアッパーのヒギンス投手、抑えのディクソン投手を欠いてスタートしました。MLB帰りの平野佳寿投手は間に合いましたが、富山投手や漆原投手ら若い投手に依存する部分が大きく、実際開幕2戦目の今シーズン初勝利時にクローザーを務めたのは漆原投手でした。

現時点でオリックスのリリーバーで10試合以上に登板している投手は次のようになります。

第一に注目すべきはセーブを記録している選手がこの中だけで6人いることです。

6月1日以降、クローザーの座は平野投手がほぼ固定で使われるようになりましたが、開幕から5月末まで平野投手の故障もあり抑えを固定しないという戦い方でオリックスは中継ぎ投手を運用してきました。最終回であってもピンチを招いたらスイッチする試合もあり、その日のリリーフ投手の調子を見極めて7回以降の運用を決めるという斬新な戦術ですが、意外とこれがハマります。

つい先日も能見選手兼任投手コーチが次のように語っています。

勝利の方程式も日替わりになる。あるとき、能見兼任コーチが「固定してないのも強み。誰が(電話で)呼ばれるか分からないから、緊張感はあるよね」と、常に心のスイッチを入れて待機していると明かした。

(2021年6月22日付日刊スポーツ)

通常のシーズンであればクローザーが決まらず、セットアッパーのヒギンス投手も離脱するなどかなりの苦境になっていたであろう所、今シーズンが9回打ち切り制になっていた点はオリックスに運があった部分ではないかと思います。

第二にリリーフ陣の登板数の少なさは触れなければなりません。

リリーフのチーム最多登板である富山投手の25登板はリーグ全体のリリーフ登板数で見れば15位で、特定の選手に登板が偏らず疲労の蓄積は少なく抑えることが出来ているのではないかと推測されます。勿論、ブルペンでどれぐらい投げているかは分かりませんが、次のような記事の通り、三連投はこれまで漆原投手とヒギンス投手の各1回のみ。

投手の起用法は高山郁夫投手コーチと二人三脚で細心注意を払う。リリーフは基本2連投まで。漆原とヒギンスが1度ずつ3連投しているが、試合のない日を挟んでいるので実質は連投まで。たとえ守護神・平野佳であっても連投すれば休みを設ける。抑え不在の場合にはK-鈴木、村西らをつぎ込む。まだまだ失敗もあるが「経験が必要というなら突っ込んでいくだけ」と起用を続け、シーズンの中で次代の守護神を育てている。

(2021年6月21日付デイリーより)

先のグラフの通り、オリックスは中継ぎ投手の登板割合がリーグ最小。その日の調子の見極めという点は綱渡り感もあるものの、現状それがうまく回っているのは事実であり、高山投手コーチおよび選手兼任コーチで前も後ろも経験したベテラン能見さんの目利きみたいなところも順位をキープできればさらに注目されることでしょう。

最後に、挙げた選手10人のうち9人は登板数〉イニング数。結局は先発がゲームを作れているので、残り2〜3イニングを3〜4人の投手を注ぎ込めるという形でやはり先発6人がガッチリMAXなんですよね。

竹安投手のショートスターター以降6人の投手をリリーフとして投入し勝利、その翌日も山岡投手アクシデント後8イニングをリリーフ投手6人で1失点に抑えるなど、行くべき時に出し惜しみせず投入できるのは先発投手が試合を作ったお陰で限られたイニングに集中できる運用によるものでしょう。

ここまで書いてきて、ビジネスでは投資に際して資源の適切な選択と、投資に際しての集中、つまり「選択」と「集中」というキーワードがよく出てきますが、オリックスの現状の中継ぎ運用はまさに「選択」と「集中」なのではないかと思います。数多くある選択肢(リリーバー)の中でその試合をクローズするために最適な選手を選択し、試合終了に向けて集中投下していく。先発が試合を作ってくれる故に終わりが見えるので、そのような手法が取れているという強みは見逃せませんね。

5.打ち勝つ野球を引っ張る野手陣

続いては野手編です。

昨年リーグ6位だったOPSが今年は3位まで向上。さらに打率はリーグ1位。一体何がおきているのか、100打席以上打席に立った選手を見てみましょう。

昨年、規定打席に到達したのは吉田選手とT-岡田選手の2人でした。今年はここまで吉田選手、杉本選手、宗選手の3人が規定到達しています。オリックスの打撃躍進を支える三つの要素を挙げていきましょう。

第一に、吉田正尚選手以外に中軸を担う主力打者が出現しました。”ラオウ”杉本裕太郎選手です。

杉本選手はここまで打率リーグ3位、OPSでリーグ2位。守備指標の悪さでWARこそ伸びていませんが、昨年前半戦まで実質構想外だったとは思えない内容です。打者優位のカウントでは強く引っ張るラオウらしい打撃を見せており、引っ張り方向への打球は昨年の30%→45%と急増しています。その一方で追い込まれてからは逆方向への意識を昨年通り持ち、2ストライクからの打率.274としぶとさも兼ね備えました。

多くのファンがジョーンズ選手に求めていたであろう打撃を杉本選手が果たし、33試合で4番に起用されています。

第二に若手選手の抜擢です。

先の表は打席数順に並べていますが、4番目に高卒二年目の紅林選手が来ているのは驚きです。開幕時点で実績ある福田周平選手や安達選手(コロナでの出遅れでしたが)を押し除け、遊撃に高卒2年目紅林選手、二塁に高卒3年目太田椋選手が入ったのは博打性すら感じました。

太田選手は結果を残せずレギュラー争いから今年は離脱してしまいましたが、紅林選手は打撃が下降しヤバいかな?というところで二塁打や本塁打で生き残り、今なおインパクトを残し続けています。巨人の坂本選手の2年目と比較され始めるなど、その打撃はもはやオリックスだけでなく野球ファンから注目を浴びてきています。

紅林選手についてはその基礎体力の高さとメンタルの強さを兼ね備えており、昨年ファームで高卒一年目ながら全試合完走。オフに11kg増量し打撃フォームを見直し打撃開眼。さらに21年シーズンで次のような記事も。

パワーアップのため増量を試みた結果、98キロまで体重が増え、「1軍のご飯がすごくおいしいので…。いっぱい食べちゃいます」と19歳らしく笑った。

(2021年5月21日付日刊スポーツより)

ちゃんとした一軍帯同がはじめての若干19歳がシーズン中に増量するなんて!私のもう一つの贔屓球団のヤクルトスワローズ村上宗隆選手も二年目で一軍レギュラーに抜擢されましたが、人間離れした体躯と強靭なメンタルは共通する部分だと感じます。

また、捕手では頓宮選手が開幕〜5月半ばまでメイン起用され長打率.441と打撃で結果を残しました。こうした若い選手の起用による影響は彼らの育成・成長だけに留まらず、ベテラン選手の休養と中堅選手の調整という副産物をもたらしたように思います。

これが三つ目、ベテラン・中堅選手の運用とパフォーマンスの最大化です。

いくつか代表例を挙げましょう。

まず、33歳の安達了一選手は長らく主戦場としてきた遊撃から二塁へ回ることが増えました。潰瘍性大腸炎という難病を患っていることから昨年以来週4日程度の出場を余儀なくされていますが、それにより攻守のパフォーマンスは上がっています。20代で一度しか乗らなかったOPS.700台に19年から3年連続で乗せているのは偶然ではないでしょう。今シーズンのセカンドでの起用も、これまでの遊撃に比べて負担を多少なりとも軽減する意図があるのではないでしょうか。

28歳の福田周平選手はキャンプからセンターに取り組み開幕一軍スタートも3月30日に抹消。二軍で結果も残しましたが再昇格は5月11日。本人もこの長い二軍生活には次のように吐露しています。

「めちゃくちゃ悔しかったですよ。下にいて、ずっと声もかからず……。正直、ネガティブにはなってきますよね。このまま上がれないんじゃないかとか、見放されたんじゃないかとか……」

(2021年6月18日付NumberWebより)

本人にとっても予想外だった二軍生活でしたが、一軍昇格後は1番バッターに定着。交流戦では打率3位の.391を記録、現在出塁率は4割を超え切込隊長となっています。

こうしてベテラン・中堅選手がリフレッシュしながら最大限のパフォーマンスを発揮していることで、オリックス打線はかつてない繋がりを見せています。福田選手と宗選手の1、2番コンビで作ったチャンスを吉田選手・杉本選手で返す場面が目立ち、二人合わせてすでに80打点を超えました。

昨年まではチームとして盗塁を多く試みていましたが、今年は23個に留まり、ランナーは長打で2つ以上進めていくような試合展開が目立ちます。セイバーの指標にISOというものがあります。「(長打率)ー(打率)」で求められ、「長打率から単打を除外する形で計算されるため、単打はどれほど打ってもプラスとならず長打のみが加算の対象となる。」(1.02Essence of Baseballより)、つまり純粋な長打を求める指標です。

今年のオリックスのISOは.131あり、昨年のシーズンISO.120から1分近く上がっています。本塁打の増加が最大の影響を与えているのは言うまでもなく、1シーズンで大きく戦い方を変え、オリックスは長打を軸に投手優位な京セラドームでも打ち勝つ野球を展開できるようになった、これが私の見方です。

6.さいごに

いかがでしたでしょうか?

プロ野球は常に相手あってのもの、基本的に全ては相対的であるものです。順位に関してはもちろん運の要素も強く、交流戦で同一リーグの他球団の負けが増え順位変動が起きたという点はまさにそうです。

しかし、チームを投打しっかり見ていくと次の三つが結論として言えます。

・先発投手が4本柱を中心に安定してゲームメイクできている

・先発投手がイニングを消化できるお陰で、リリーフ投手を「選択」し「集中」できる運用ができている

・野手は中軸打者が決まり、さらに若手が台頭することで、打ち勝つ野球もできるようになった

オリックスが6月に首位争いをしているのは必然だった。

そう言い切ってもいいのではないでしょうか。

中嶋監督を筆頭とした首脳陣の運用の勘所の良さという大きなファクターは見逃せません。育成しながら勝つという今までチームとして掲げていても実現が難しかった新しいオリックスの戦い方は、現在進行形で日本プロ野球界に激震を与えていることでしょう。

そして、プロ野球選手たるもの今年の注目度という点で一躍買っているのは日刊スポーツ記者の真柴健さんでしょう。

常にオリックス愛に満ちた投稿、試合前写真、監督コーチの生の声の全文掲載。オリックスの認知度を暗に光に盛り上げてくれる、そんな彼が担当記者となっていることは今年の「運」なのかもしれませんね。

もちろん、真柴さん以外にもどら増田さんをはじめとして毎シーズン欠かさず記事を書き情報発信をしてくれているという土壌があってこそだと思うので、これからさらにオリックスの注目度が増せばより多くの情報が私たちの手にも届くようになるでしょう。

まだまだシーズン長いですし、通年活躍した選手も少ない若いチームなのでこの先苦戦することもあるでしょう。でも、私たちファンができるのは応援し、勝ちを願うことだけです。

叶うべき夢の先へーーー

優勝しましょう。

■出典

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?