2020年修理の度 その1 〜 コーヒーグラインダー

2020年は故障&修理が多かった…修理・メンテナンスのログを上げていきます。その1はコーヒーグラインダー。

まだコロナ禍の前だったんですね…Capresso Infinity Grinderとかデロンギ KG364JまたはKG366Jとか呼ばれている機種ですが、スキーにもっていくコーヒー豆を大量に挽いたのですが、旅行から帰ってきて使おうと思ったら

回らなくなってました。

うん、とにかく分解だ。シャシーを開けて、トルクスネジを抜いて、駆動部を露出させる。うーん特に何も無いけど・・・ゴミ掃除して、ベアリングに油さして。もう一回組み立てたら・・・うん、よくわかんないけど直った。よくあることだ。まあ、いいでしょう。

この機種は豆を粗くする方向の調節幅が少ないので、通常より粗くできるように、この機会に改造してやった。手順は以下の動画を参考に。

1. シャシーの開け方:まず、豆のカップは取りはずしておく。シャシーは底部の五カ所のフックで止まっているので、マイナスドライバー2本で「フック解除」と「隙間を広げる」をやる。まず左側2箇所、次に右側2箇所。最後に後ろ側のフックを外す。シャシーは上にそのまま引き上げることができる。グラインダーのタイマースイッチはシャシーに付いているのでを外す必要は無い。

2. 黒いドーナツ状の薄板に円弧のスリットが入っている。このスリットの位置が重要なので、マジックで白いパーツの上にマーキングしておく。この黒い板は2カ所のフックで止まっているが、フック部が弱いので破損しないよう注意して外す。

3. 黒板の裏にポッチがあり、三角マークが付いている。白い穴が一杯ある方にも三角が付いている。デフォルトではこれらが合うようになっている。このポジションだと一番左回ししたときにスリットが上記2の位置に来るようになっている。これを間違えると全部組みなおしたときに豆カップが入らなくなる。

4. さらに分解を進める。上臼を取り外し(工具不要)、下臼を固定しているネジを外す。このネジはトルクスT-20。この時に外れる白い螺旋型パーツは中の白いパーツと嵌合することに留意。

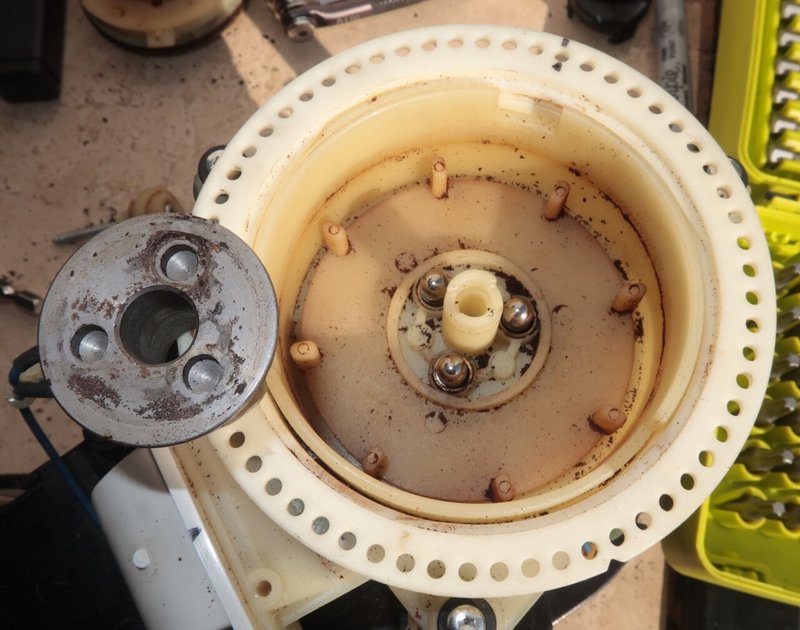

5. 下臼を外すと突然玉とバネが出てくるので、なくさないように保管する。

6. 白い回転台全体はボディに三カ所のネジで止まっており、さらに挽いた豆を豆受けに送り出すチャネル(白いトンネル)も二カ所のネジで止まっているので、T-10トルクスで外す。この時点で白い回転台とモーターが一体になったアッセンブリがボディーから自由になる。

白い回転台はモーター部と三カ所のフックで止まっているのでこれをがんばって外す。少し硬いが無理すると折れそうなので注意深く作業する。

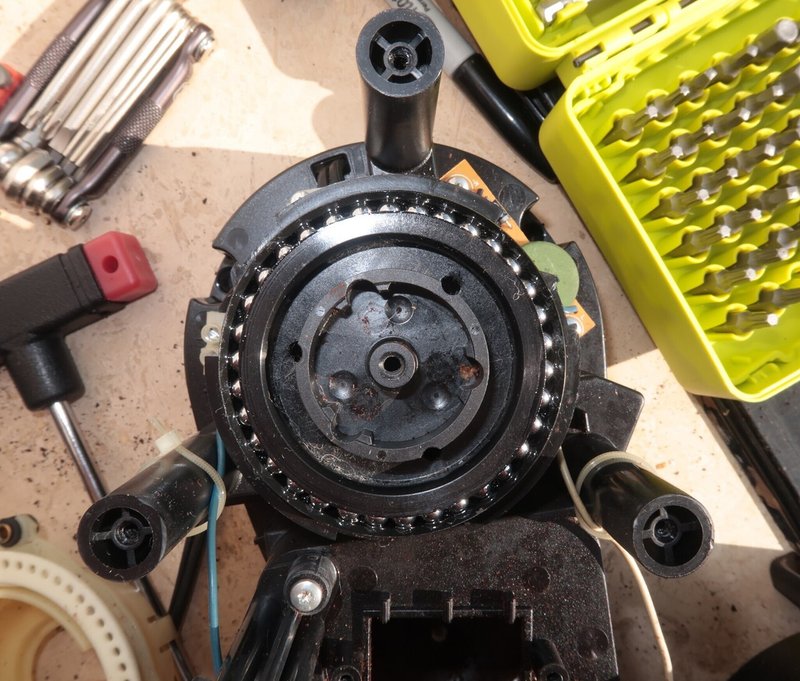

外すとベアリングが露出する。ああこうなる前に全体をできるだけ掃除しておけば良かった。ベアリングに注油する。回転台の回らない部分とスピンドルの間には豆がメカに入っていかないようにするフェルトのOリングが入っているが、この繊維カスがベアリング部に入っているように思ったので、このカスも除去。こういうのが摩擦を増やしていたのかも。

7. モーターJOHNSON DC-781(2)LSG。カタログで見つからない120Vバージョン。入手性は良くなさそう。焼けて無かったようなので良かった。

8. 組み付け:モーターと白い回転台を合体させる。回転台と豆のトンネルをトルクスネジでボディに組み付ける。

このあたりで回転のチェックでもしておくか。タイマースイッチとカップの有無を検出するスイッチ(それぞれ写真矢印)の両方がONでないと通電しないので、それをONにすれば無負荷なのでモーターがスムーズに回るはず。逆に言うとスイッチ周りには高電圧が来ているのでショックに注意。テスト以外では電源を抜く。

9. 下臼部の組み上げ(1)

黒いモーターと結合した回る部分に、白い円盤を乗っける。これは嵌合があるので、向きを間違う心配は無い。つぎに3つの穴にバネを差し込む。そのバネの上にそっとベアリングボールを置く。この上から下臼を乗せるが、下臼の裏の穴にベアリングが嵌まっていないとNG。上から下臼を乗せてすこし回転させて嵌まっているかどうかを確認するが、むやみに回すとボールが落ちてしまうので加減が必要。ここがきちんとしていないと駆動力が臼に伝わらない。

10. 下臼部の組み上げ(2)

次に白い螺旋パーツを載せてトルクスネジを締めるが、前述の通り螺旋パーツには嵌合がある。しかもネジをある程度締め込んで三本のバネを縮ませないと嵌合せず、自由に回ってしまう。ネジを締めすぎると今度はきつすぎて白パーツが回らなくなるので、ネジを締め込みながら白パーツの回り具合を確認する。そのうちに白パーツが相手の溝に落ちて、自由に回らなくなるので、そうしたらトルクスを最後まで締め込む。この嵌合がおかしかったり、締め込みが甘いと豆の挽き具合がおかしくなる(細かくなる)し、最悪の場合上下臼が接触して刃を損ねるかも知れない。

11. 挽き加減の調整。Youtubeビデオからの入れ知恵。写真緑矢印部にネジが切ってあり、このネジが上臼パーツの黄色矢印部を押し上げることによって、臼間距離を調整する仕組みになっている。ネジは粗挽き側にまだ余裕があるのでそれを利用する。

シャシーをみると引き具合は豆カップを90度の範囲で回転させてextra fine, fine, medium, coarseまで調整する仕様になっている。これを一段階粗い方にシフトさせよう。90度/4=22.5度。ポッチ穴の個数は60個あるので、ワンクリック6度の換算である。なので、ポッチ穴を4クリック(=24度)左に回せば"fine"でいつもの"medium"の挽きになる。

ただし、単純に白い穴々パーツを左に回そうとしてもストッパーがありこれ以上まわらない。そこで、逆に右回転させる。120度右回転させてピンク丸を赤丸まで持って行くと、同じ引き具合になる。そこから4クリック分左に回す。つまり青の穴を赤の穴に持って行く。

12. 黒いドーナツ薄板の組み付けは、前述の通り豆カップが問題なく嵌まるようにスリットの位置に注意する。(つまり豆の挽き方調整をした場合は黒板と白穴板の三角マーク同士はもはや合わない。)

13. 最後にボディとシャシーを元通り組み合わせる。

挽き具合の確認:この改造をして一番粗い設定にした場合がこんな感じ。これなら細かすぎると言うことはないでしょう。改造後、理由はよく分からないがextra fineまで調整が回らなくなった。だが、そんな細かく挽くことはないので自分的にはOK。エスプレッソやコーヒー以外を挽く場合は知りませんよ!(訂正:後日試したらちゃんと回った)

余談:通電スイッチの配線を半田付けしてショートさせれば、豆カップをより粗い側に回しても、粗く挽けるかも。ただし、カップの有無によらず通電するわけなので、カップ無しでモーター回すと指を引き込まれる可能性がある。まあ必要ないでしょう。

余談2:多くの人が報告している、挽いたコーヒーが静電気を帯びてしまう問題。挽く前の豆に数滴水を垂らすと良いとのこと。なんか臼がビチョビチョになって錆びるかも知れないので、やってないけど。

こんな記事もありました!

修理日: 2020/2/16

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?