福知山線 城館めぐり(下)柏原

列車に10分ほど揺られ、今回の旅の最後の目的地である柏原(かいばら)に着いた。ここも兵庫県丹波市で、合併前は柏原町といった。官公庁の出先機関(簡易裁判所や法務局)が集中する街でもあり、柏原駅には特急が必ず止まる。

江戸時代、柏原には柏原藩という小藩の政庁が置かれていた。通常、藩の政庁は城であるが、石高が低い(おおむね3万石以下)場合は陣屋が政庁となる。柏原駅に置かれている観光パンフを見ると「城下町かいばら」と書かれているが、これは完全に間違いだ。

陣屋は城と異なり、堀や石垣などの防衛上の設備はほとんどなく、平地に申し訳ない程度の塀と用水路と言った方が良いくらいの堀で屋敷を囲んでいる。ちょっとした御殿・屋敷といったほうがイメージとしては合うだろう。このような陣屋が江戸時代には、全国各地にあったのだが、明治維新後は陣屋があった場所に官公庁や学校などが置かれたり、あるいは宅地化が進んでしまったりして陣屋の痕跡が残っている例はあまり多くない。

そのような中、柏原陣屋跡には、江戸時代に建てられた長屋門と御殿、そして移築された太鼓櫓が現存している。陣屋の建物がこれだけ残っているのは全国的に見ても貴重だ。

この柏原陣屋の主は、織田家だった。厳密に言うと、江戸時代の前期と後期で同じ織田家でも若干家系が異なる。1598年に織田信長の弟である織田信包(のぶかね)が柏原に入部したが、3代目の信勝に跡継ぎがおらず、1650年に廃絶してしまう。これが前期の信包系織田家。この後、しばらく柏原は幕府直轄地となっていたが、1695年に今の奈良県宇陀市にいた信長の次男・信雄の子孫・織田信休(のぶやす)が移封されてきて、再び柏原は織田家が治めることとなった。その後、お家騒動などを繰り返しつつも、明治まで織田家が柏原を治めた。

ひとまず、柏原駅から柏原陣屋跡へ向かう。江戸と昭和の面影が残る町並みが面白い。のんびり歩いて10分もすると、長屋門が見えてくる。

長屋門の奥には御殿があり、そのままそちらへ向かってしまいたいところだが思いをぐっとこらえ、道路を挟んで陣屋跡の向かいにある資料館に先に入る。予習をしたいのと、御殿の見学にあたっては資料館と共通の入館券を買う必要がある。柏原と織田家についての解説をじっくり見た後、満を持して陣屋跡に足を踏み入れる。

道路沿いに建つ長屋門は織田信休が入部した後、1714年に建てられたもので、門と番所、馬見所、砲庫が一体化した建物である。この門をくぐると見えるのが、檜皮葺の入母屋破風・唐破風を戴く玄関と桟瓦葺で寄棟造りの表御殿である。

向かって左側は改変が多いが、右側は当時からあまり手は入っておらず、陣屋建築を今に伝える貴重なものだ。信休系織田家の柏原藩の石高はわずかに2万石であり、それでもこのような立派な陣屋が建てられることには驚かざるを得ない。

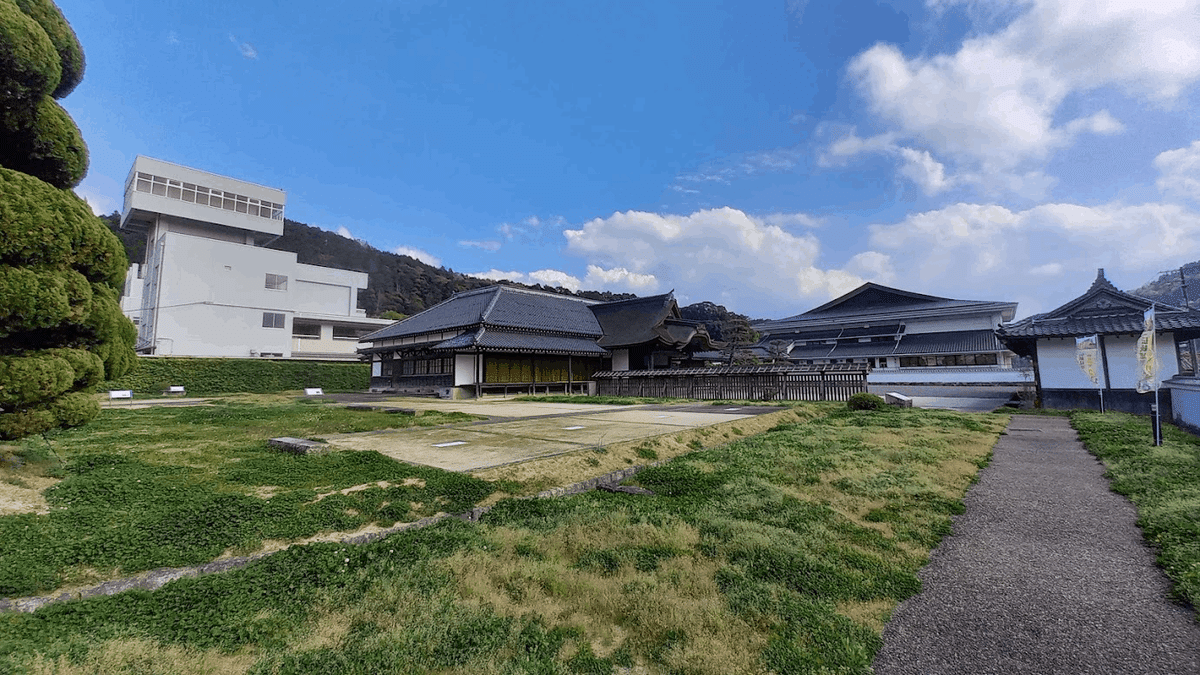

本来の陣屋は、この現存する長屋門・玄関および表御殿部分だけでなく、その横にある表面表示されている御用所や御台所、後ろに構える崇広小学校や兵庫県丹波県民局などの敷地部分にも広がっており、それなりに大きい。往時の姿を想像する。

また映っていないがさらに左には兵庫県丹波県民局もある

陣屋跡の横に、こぎれいな洋風建築があることに気がつく。これは明治18年に建てられた旧氷上高等小学校の建物で、現在は「たんば黎明館」として飲食店や貸室として利用されている建物だ。

下見板系の擬洋風建築で、こちらもなかなか立派だ。訪れたタイミングでは、中に入れなかったので、外観見学にとどまった。

柏原には、このような近代建築が他にもある。陣屋跡からまっすぐと延びる大手通り、突き当たりを右に曲がると右手にふたたび近代建築が見えてくる。

こちらは、昭和10年に建てられた旧柏原町役場で、現在は丹波市柏原支所庁舎となっている。1階部分は休憩所として解放されており、見学も可能だ。こういう比較的狭いエリアにいろいろな時代の建築が残っている街はやはり楽しい。

旧柏原町役場を出て、右手に小高い丘が見える。柏原八幡宮である。

階段を上り、社殿へ向かうと、檜皮葺で権現造の壮麗な社殿が目に入る。こちらは国の重要文化財にもなっている。これだけでも見物なのだが、その背後に気になるものがある。

朱色の三重塔が建っている。三重塔や五重塔というのは、もともと仏舎利を納めるための建物、すなわち寺にあるべき建築物である。それが神社の境内にあるのだ。これは、神仏習合時代の名残で、明治の神仏分離令までは全国各地の社寺で見られた光景ではある。ただ、神仏分離令後は、このような神社空間の塔は破却され、現在では全国に18例(有名な例だと、日光東照宮の五重塔などがある)ほどしかないという。今なお社殿と塔が並ぶ姿が見られる柏原八幡宮は貴重な場所だ。

柏原で、もう一つ見ておかねばならない建築がある。太鼓櫓だ。もともと、柏原陣屋の大手門に隣接していた櫓で、時を報せる役割を担ったほか、物見櫓としての機能も果たしていたようだ。現在は、元あった場所から移設され という神社境内にある。こちらも往時の柏原陣屋を忍ばせる貴重な現存建築であり、なかなか立派だ。

柏原は、小さな街ながら、このように貴重な建築の宝庫である。落ち着いた風情は是非、味わっておいて損はない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?