福知山線 城館めぐり(上)福知山

9時33分、城崎温泉駅発こうのとり12号に乗り込み、南へ向かう。目指すは丹波国だ。

丹波国に該当する地域は現在の京都府・兵庫県にまたがっており、このあたりに土地勘があまりない者からすると範囲が判然としない。

今回、改めて調べてみると、丹波国のうち氷上郡(現在の丹波市域)、多紀郡(同・丹波篠山市域)が兵庫県で、それ以外は京都府になる。京都府側の主な市としては福知山市、綾部市、南丹市、亀岡市などがある。

乗っている特急こうのとりは、城崎温泉と新大阪を結ぶ特急で、城崎温泉から福知山まで山陰本線を通り、福知山から大阪までは福知山線を通る。そのため、しばらくは兵庫県内を走るが、福知山駅のあたりでいったん京都府に入る。だが、そこからまた兵庫県の丹波市や丹波篠山市を通るという形になる。少し意識していないと自分が今、何県にいるのかが分からなくなりそうだ。

1時間強、列車に乗っていると福知山駅についた。ここは京都府になる。福知山のあたりは山が多い丹波の中でも広めの盆地が広がっているエリアで、そこそこ大きい街だ。交通の要衝でもあり、鉄道網も京都から延び、豊岡方面へとつながる山陰本線、大阪・尼崎から延びる福知山線、宮津へ延びる京都丹後鉄道宮福線と4方向に線路が延びている。

駅から東北東の方向にそびえているのが、街のシンボルである福知山城だ。

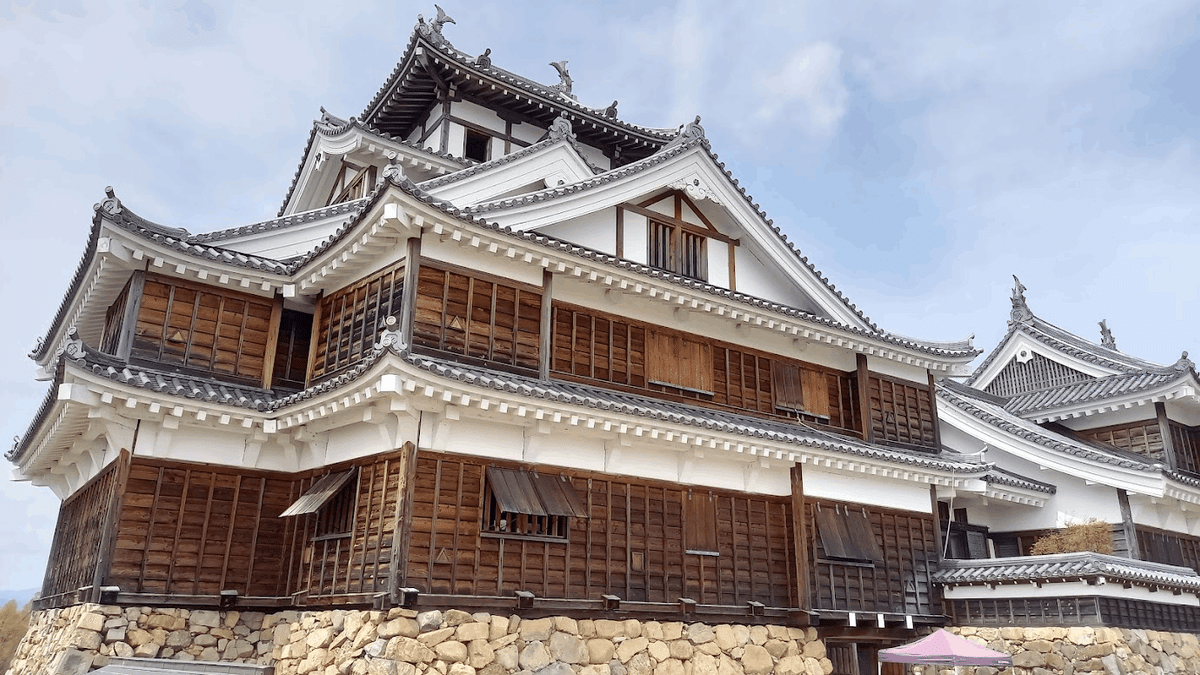

織田信長が命じた丹波平定を成し遂げた明智光秀が、由良川沿いのこの地に建てた近世城郭だ。

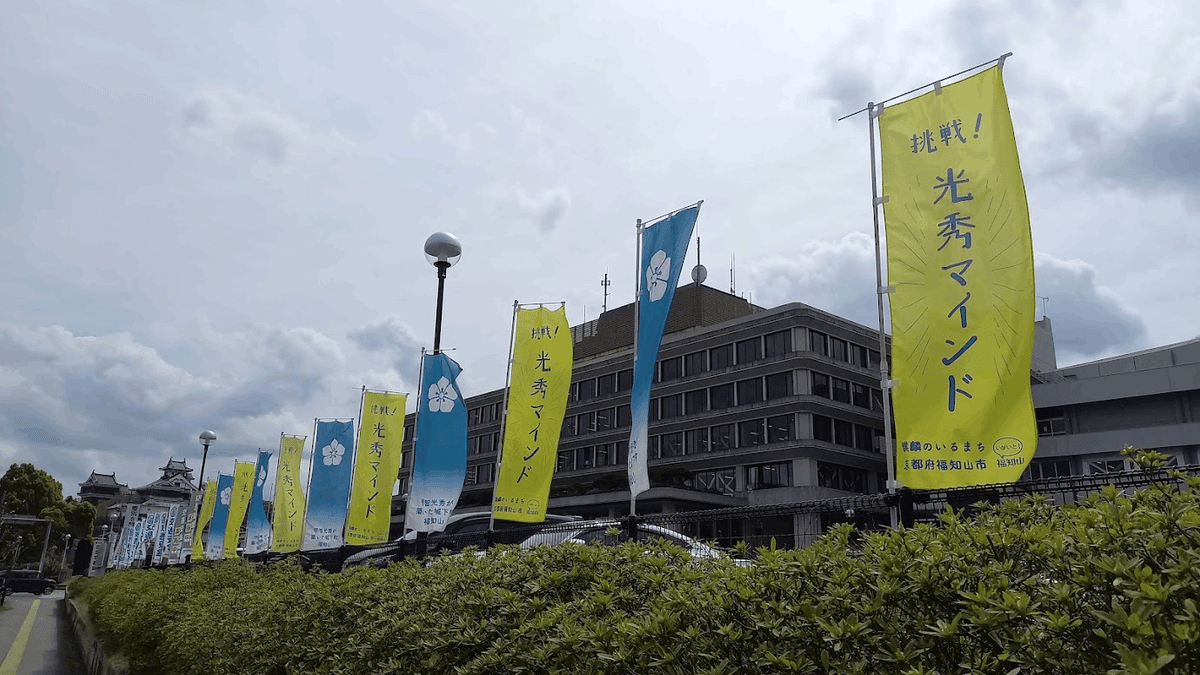

丹波平定が1579年で、本能寺の変が1582年なので福知山と光秀の関わりがあった時期は数年足らずだ。しかも、実際に福知山城主となったのは光秀の重臣・明智秀満(「麒麟がくる」を見ていた方向けに説明すると、間宮祥太朗が演じていた人物)だ。大河ドラマのおかげか市内のあちこちで光秀をフューチャーしている。

本能寺の変の後は、秀吉配下の武将がしばらく治めていたが、1600年に有馬豊氏が福知山に転封され福知山藩が成立する。この頃に、福知山城が今あるような姿に改修された。

大坂の陣の後、有馬豊氏は久留米へ加増移封され、その後、またしばらくは領主が転々とするが、1669年に朽木稙昌が移封されてからは明治維新を迎えるまで朽木氏が福知山を治めた。市内の光秀関係の幟を見ると「もう少し、朽木氏をリスペクトしてやれよ」と思わないこともない。

福知山城の天守は、明治になってから取り壊されたものの、昭和61年に再建され、現在は博物館として利用されている。

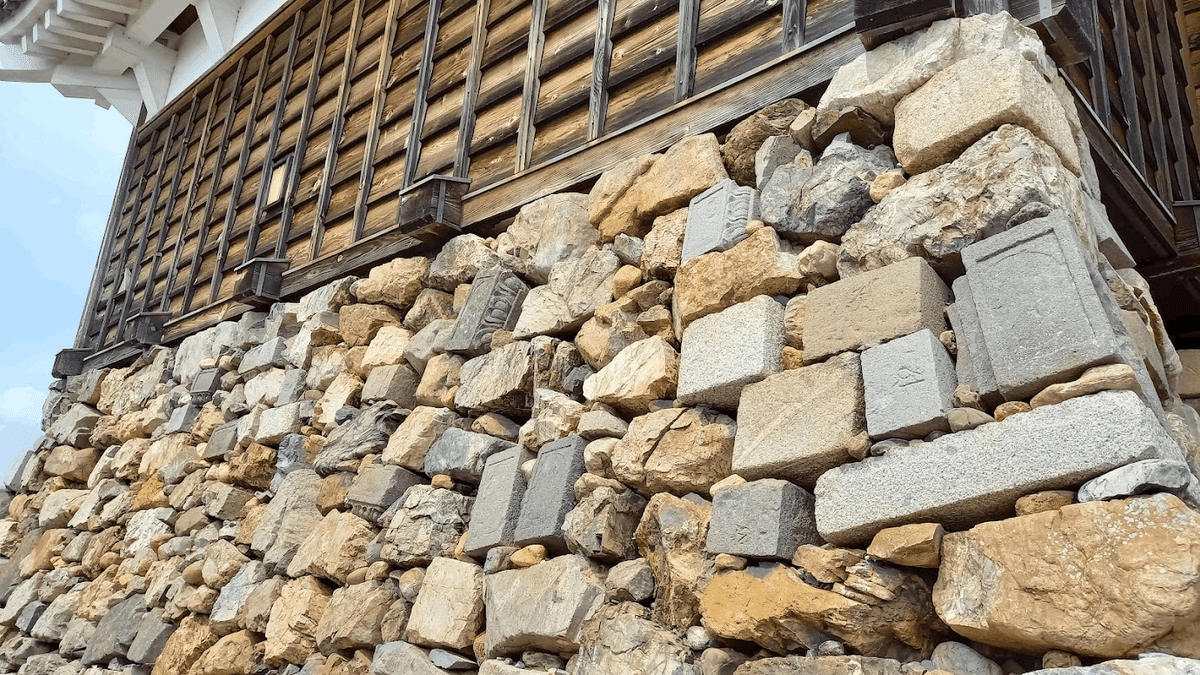

天守内部の展示も、それなりに充実しているのだが、やはり目に付くのは天守台石垣の転用石である。

転用石とは、その名のとおり、もともと墓石や灯籠、あるいは石仏だったものを石垣として転用した石である。奈良県にある大和郡山城をはじめ各地の城の石垣で転用石を見ることはできのだが、福知山城天守台の転用石は「ここまで使うか」というくらいにふんだんに使われている。

現在の福知山城公園の範囲は、そこまで広くなく、1時間もあれば十分見学できるかと思う。

私は、次の目的地に向かうための列車の発車時刻の都合があったため、さっさと駅に戻ってしまったが近くにゆらのガーデンという観光客向けの飲食店等を集めたエリアやスイーツで有名な「足立音衛門」の本店があるので、これらを絡めるともう少し長く居られると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?