雀魂!雀傑修行編~初心から打牌選択の変化~

前回

前回からの課題点:速度・和了率の低さ

あまりにもアガれない、聴牌速度が遅いということが課題だったので

牌効率を学ぼうといろいろと見直してみた

そこで自分の中でこんがらがっていた部分がわかってきた

初心→雀士→雀傑で打牌の選択基準の変化

鳴き判断は置いといて、メンツ手でリーチ形を目指す場合の方針

-初心の頃-

字牌 < 19牌 < 真ん中に近い牌 < くっついてる牌

3枚セットになった部分は完成したとみなして、4枚目のくっつきは余計と考える

大雑把にこんな感覚だった

-雀士の頃-

受け入れを少し意識するようになる

14、124、134 と持っているときは

1を切っても2や3の受け入れがあるから、1の価値が普段よりさらにいらない

また4枚形も分割して考えることができるようになっていった

(中膨れと5556みたいな暗刻+1形も作りたかったけど画像作るの結構大変だった)

単独字牌 ≒ 二度受け牌 < ペンチャン ≦ 19牌 ≦ 対子字牌 <

カンチャン ≦ 真ん中孤立牌 < フォロー牌や4枚形の精査 < 両面

雀頭がないときは対子を優先、雀頭があるときは面子を優先

感覚的にはこんな感じで選択も細分化されていった

-雀傑の今-

ここで改めて牌効率を見直したときに、いくつか疑問に思うケースがあった

平澤元気先生の何切るチャンネルより

【何切る?】五五七 ①②③⑦⑦⑧ 11456

ようは雀頭があるとき、五五七と⑦⑦⑧の比較動画で

⑦切りで⑦⑧の両面待ちを残し、五六の受け入れを作っておく

強い形を落とし、弱い形の方にフォローを入れる

待ちにしたくない方の受け入れを増やす、という考え方

これをぼんやりと覚えていたため

「愚形の方にフォロー入れた方がいいんだ!」と覚えてしまっていた

しかし、そこで千羽黒乃師匠の第30回「何切る」問題、第6問にて…

これは愚形のマンズ二二四の部分にフォローを入れるから

ピンズの打③だな!

………

……

…

ファッ?!

全然褒めてもらえなかったのじゃ~~!

これが良くない覚え方の例である

「弱い方にフォロー」と「完全イーシャンテン」とかがごちゃごちゃになって

頭の中で整理しきれていなかった

フォロー牌を余裕あるときのおまけくらいに考えていた

微差だけど知らないと勝てない秀逸何切る!

今度はまた平澤元気先生のチャンネルより

1個ずつぼちぼち気が向いたときに見ていたのだが

だいぶ後半のこれを見ててフォロー牌の解説も含まれてて理解が進んだ

【何切る?】三四七七七 ⑥⑥⑧ 113678

フォロー牌&フォロー牌の形で片方のフォロー牌を切るとき対子を残さないと

もう片方が雀頭固定されるので結局のところ受け入れが増えない

例)113の1切ると、⑥⑥固定になって⑦引いてもテンパイしない=⑧が活かせない

つまり似てるけど、このパターンの違いがある

【確定雀頭があるパティーン】→4ソウ切り、愚形にフォロー残し、面子作りを優先

【確定雀頭がないパティーン】→8ピン切り、完全イーシャンテン形へ

たぶんこれで合ってる…はず

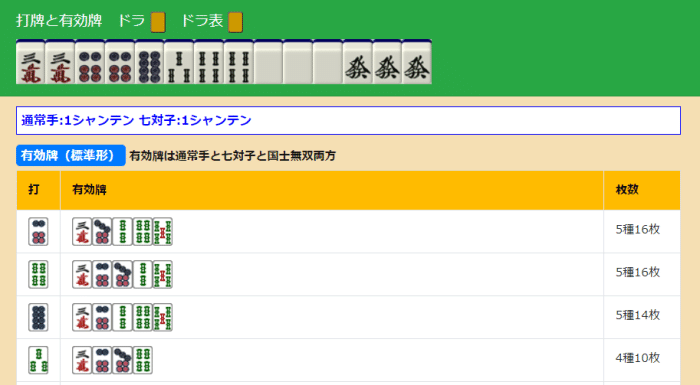

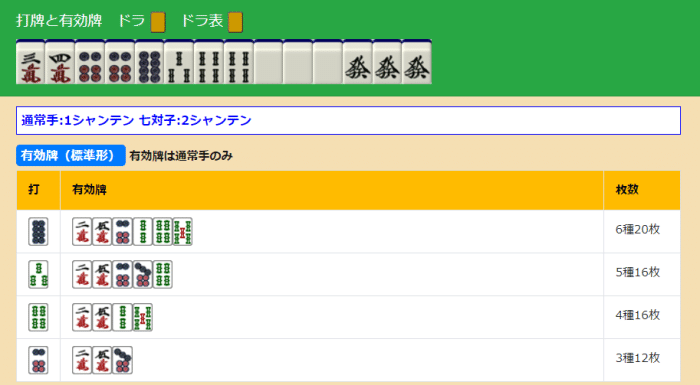

こちらWeb上で使える牌理ツールさん使わせていただきました

https://mahjong.org/training/training_006/

そうして自分の牌譜を振り返ってみると

2対子(ダブルヘッド)状態を崩しまくっていたことが発覚した

なるほど、これじゃテンパイ速度遅くなるわけだ!と思った

好形聴牌になる受け入れ

千羽黒乃師匠のコラム第9回でも書かれている

好形聴牌になる受け入れ、これを意識しなくちゃなと思った

基本的に 対子 < 両面塔子 < 面子 と考えていたけれど

面子ぶっ壊しても対子を優先した方が好形聴牌になる受け入れ増える場合がある

ようは雀頭の有無、バランスが重要なんだということに改めて思った

他にもコラムでは暗刻があるときの考え方も書いてあった

・暗刻があるときは雀頭なくても面子優先で良い

一方で対子が三つ(3ヘッド)の状態が弱いというのもよく聞く

・対子が三つ(3ヘッド)が弱い

これ暗刻と2ヘッドのときは3ヘッド扱いじゃないのか?ってとこも混ざりがち

暗刻あるなら2ヘッドもいらんやろ!っていって崩したらだめみたいだ

でも暗刻あるときってくっつけると複合形で雀頭+順子みたいな形になるけど

そうしたら3ヘッド化するんだろうか?ウーン難しい

5ブロック打法を意識

実戦的にこの完全イーシャンテン形を目指して

フォロー牌をどうキープするかで、5ブロック打法を常に意識することになった

5ブロック打法自体はよく聞く言葉で、山神カルタ&千羽師匠の特訓でも出てた

ただ5ブロック打法は「ペンチャンを払うか?」で迷ったときに考えていた

これを配牌時点から意識して、完成形がどうなるかをイメージするようにした

こうすると手牌の見え方がまるで違うものになった

今までの「打牌の選択基準」は、牌単体か部分的な形を見て判断していた

それが手牌全体を見て、過剰ブロックの塔子や孤立牌をさっさと捨て

代わりにフォロー牌を残す、安全牌を残す選択ができるようになった

5ブロック意識による打牌選択の影響

牌単体で判断していたときは、19端牌を切りやすかった

例えば他に対子があって112とあったら

雀頭は1個でいいから11はいらないよね、1を切る

12と残ったらペンチャンだしいらないな、12もさらに切る

…という感じだ

でも5ブロックで考えるなら112がフォロー牌つき雀頭候補

そしてダブルヘッドも強い形なので残そうという判断になった

おそらくこれでテンパイ速度はかなり上がったんじゃないかと思う

平均和了点が高かったのも19牌を切りまくってタンヤオつけてたからだと思う

一方で、この5ブロック判断だけで切っているとシャボ待ちになることも増え

タンヤオもつかないピンフもつかないリーのみで打点不足も増えた気がする

オタ風牌抱え

![]()

字牌を切る順序にも新たに要素が加わった

それは、自風よりもお宅の風ことオタ風牌(自風や場風の牌ではない牌)

これをどっちかというと大切にするようになった

集めても役にならないいらん牌やん!と思っていたオタ風牌

でもピンフのルールが、「4順子+雀頭は役牌でないこと」が条件

一見すると、ようは字牌使っちゃいけないんか!と思うのだが

オタ風牌は役がつく牌ではないので雀頭にしてもピンフになるらしい

字牌頭にしたからピンフつかんわーと思ってたらついたことがあって

ナンデナンデ!?って調べたら知ったことで、裏技っぽくて好きになった

メンツ手を作るときの字牌のデメリットといえば、

場風or役牌だと3枚揃わなかったときタンヤオやピンフをつけれず

打点が低くなる上に、抱えるリスクもそれなりにある

自風牌は安牌としてはいいがこれも揃えないと微妙

オタ風牌はこれらのデメリットがなく、他家の手を遅くできることや

2枚切れなら安全かつピンフがつく、と他の字牌抱えより優秀な面が目立った

そしてダブルヘッド形でテンパイ速度を求められることと相性が良い

2枚抱えのオタ風牌を頭に、他の数字の牌が重なった状態でも活かせるし

シャボ待ちになった時にも読まれにくい字牌待ちになって強い

場風牌や白發中などの役牌は早めに切ることで鳴かれにくいこともあって

子でメンツ手を目指すときは ダブ東南 → 白發中 → 自風orオタ風

くらいの順で切るようになった

親の時のダブ東や役牌はちょっと期待してオタ風から切るかもだけど!

半荘200戦へ!5ブロック打法で聴牌速度の実践結果戦績!

いろいろと詰め込んで、立ち向かった段位戦・金の間

その結果……!!

だめだこりゃぁ

学んだ直後、先制リーチ打てるぞ打てるぞ!

と思ったのも束の間、全然勝てなくなった

2位のやつにしても、ほとんどアガれてない

一人が大勝ちして他の人が勝負して振り込んで、ほぼ焼き鳥だっただけだ

和了率上がるどころか低下の一途、放銃率もアップ

劣勢になれば守ってばかりもいられず、勝負しにいった結果でもあるのだけど

牌譜屋さんに記録されるようになった金の間、最初の50戦

かなり大事に放銃率を下げ、和了率-放銃率が10%付近になったときもあった

雀魂側の戦績200戦を記念すべくした直近十数戦ですべてが崩壊した…!

段位点は800ptくらい溶けた

まだ玉の間はこわいので金の間で打ち続けられるという意味では

ポイント溶けること自体はそんなに気にしてないけども…

連続4位でも悔しいけど、ここまで負けるとよくわからん虚無の感情になった

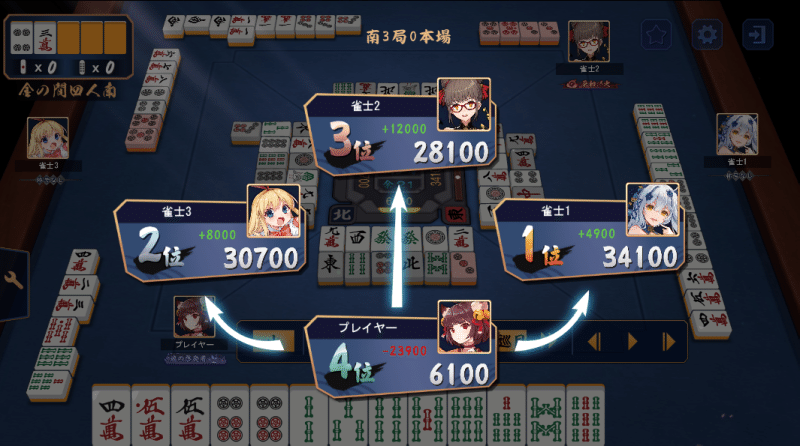

一番ひどかったやつ

トリプルロン!!ダブルカットインからの-23900点!!

逆にすごくツイてたのかもしれない

降りに関しては特に変えたことはない

先制リーチがきたらベタ降り

合わせ打ち>現物>1,2枚切れ字牌>端牌、壁やスジって感じだ

テンパイ速度を上げることを目標に、先制リーチ率を上げようと思った

5ブロック手牌に意識を集中したことで頭のリソースが減ったのが痛かったのか

副露率が低いので5ブロックでメンツ手目指しすぎて鳴いてなかった説もあるが

別に鳴き縛りをしていたわけでもなく鳴くときは鳴いていたがこれである

あまりにひどすぎたので放銃しちゃった場面の牌譜検討とか

次回できたらやってみたいなと思いましたまる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?