【第6回SCHシンポジウム振り返り3部作 第1部 〜潜入!利用者が発熱する保健室は本当にあった!〜】

こんにちは、よっしーです!この記事は、今年の2月23〜24に行われた第6回SCHシンポジウムの振り返り3部作をリメイクしたものです。今回はその第1部で、SCHシンポジウムのコアメンバーになったきっかけが書かれています。

初めて訪れた町、小国。そこで出会った数々の大人たちは、くすんだ私の心に火をつけました。なぜ私が高校生の探求学習に興味があるのか、なぜSCHに参加したのか、そこにはある高校との出会いがありました。

それでは、ごゆっくりどうぞ。

こんばんは。今日は寝癖がチャームポイントだった、よっしーです。

無事、第6回SCHシンポジウムが終了したということで恒例の振り返り。心に灯った炎が消えず、もう書きたくて書きたくてしょうがない。とはいえ今思ってることを書くと、去年Facebookに投稿したサマーアイデアキャンプの振り返り文章に匹敵するくらい長くなるので、3つに分けました。

今回は、私自身がSCHシンポジウムのコアメンバーになったきっかけを書こうと思います。SCH要素は薄めかも。

SCHシンポジウムのコアメンバーになったきっかけは、11月。2つの出来事が決め手となった。

1つ目は11月17日に芸工大で行われた、高校教育の関係者が参加する探究学習の振り返りワークショップ。それが行われる一週間前の11月13日に学科長のエミさんが、Facebookで学生のファシリテーターを募集していた。

実はその前日の11月10日に今宵サミットというイベントが行われていて、そこでコミュニティデザイン学科の1年生は、全国から集まった地域の方々のファシリをしていました。そこには富岡の人達も来ていて、久しぶりの再会に胸を踊らせていました。

私は今宵サミットでファシリをしていて、力不足を痛感していました。どこかで経験を積まなくてはと焦っていた矢先、先程のFacebookのくだりにつながります。投稿にあったのは失敗OK、貴重な機会、ランチ付きといった魅惑のフレーズ。エミさんは人を誘うのが本当に上手いです。誘いに乗らない理由などなく、同じ6期生のみーあを誘って一緒に参加することにしました。

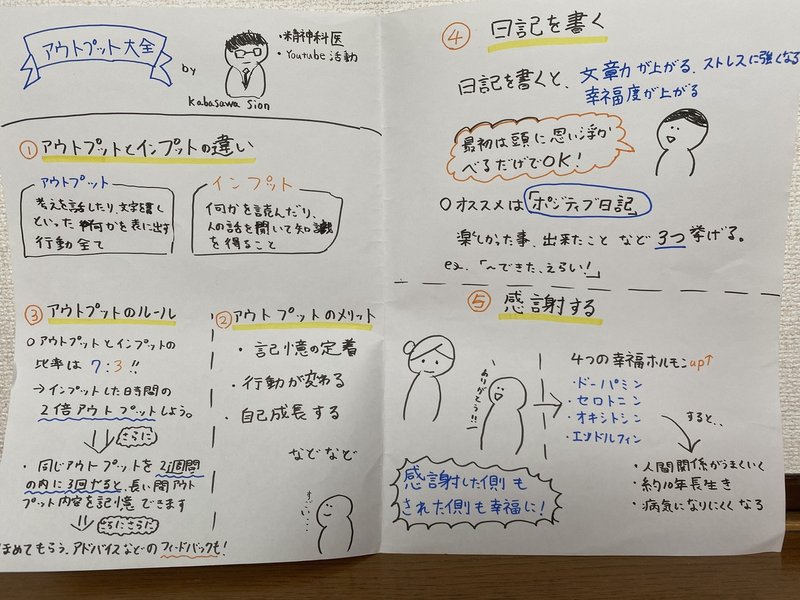

そして当日の午前中。集まった学生ファシリテーターは、模造紙に文字とイラストを使って話し合いの様子を書き入れる、グラフィックレコーディング(通称グラレコ)の練習を行っていました。

去年の12月に現代幸福論の授業で、ビブリオバトルの全体発表のときに作ったカンペ兼グラレコ。人のイラストが超苦手で、どう特徴を捉えたらいいか未だに悩んでいます。

私は3年生のシゲキさん、2年生のりょりょさんにグラレコのコツをおそわっていました。先輩方には、自分にあった型が必要と言われ、残り数時間でどうにかなるのかという不安が頭をよぎります。それを見かねた先輩方は、質問の要約や愛想が良ければどうにかなるとのアドバイスをくれました。それはちょっと自身がある。

そしてあっという間に、探求学習の振り返りワークショップが始まりました。自分はファシリ初心者ということで、逆に勉強させてあげてください!というエミさんのアナウンスのもと、あるテーブルのファシリへ。

自己紹介に名刺交換を済ませ、前の時間に行われていた探求学習の講演会の振り返りをグラレコ。そこで飛び交うのは、探求のプロセス、文科事業、カリキュラム・マネジメントといった聞き馴染みのないワード。話の内容は半分も理解出来なくて、言葉の文脈から推測して書くので精一杯でした。

同じテーブルの高校の先生方に終始フォローされながらファシリをする始末でした。そんな中、同じテーブルにいた鶴岡中央高の浅野先生は、落ち込む私を何度も励ましてくれました。ちなみに、浅野先生は第3部の投稿にもちょっとだけ登場します。

そしてワークショップは終わり、その場でファシリの振り返りが始まります。1人ずつ持ち場のテーブルでの話の内容をグラレコで共有。正直、共有したくない。下手で情けない自分を見てほしくありませんでした。しかし無情にも、私の番がやってきました。

観念した私は、話し合いの様子を説明しようと自分のグラレコに目を向けると、思わずフリーズ。自分で書いておいて内容が理解出来ない。気が動転して、同じテーブルの先生方が話し合いで何を言っていたか思い出せなくなりました。自信なさげに説明と言えない説明をすると、エミさんからの鋭い指摘が始まります。

当時のグラレコ。情報があまりにも欠如しています。当時はあまりの出来なさに悔しさを感じました。

主語がないから誰が何を言っていたか分からないし、タイトルやイラスト、色分けが工夫されてないから見づらい。極めつけは、字が汚い。言葉一つ一つが胸に突き刺さります。失敗OKとは言ってたけど、ノーダメージとは言ってなかった。なんかこう、Sっ気を感じます。誰とは言いませんが。

その後は市内にある上海厨房での打ち上げに参加。何気に初めての打ち上げ参加で、テンションも相まってやけ食いしていました。しばらくすると先輩たちは、SCHシンポジウムのコアメンバーにならないかと、今日参加した私を含む1年生の3人に言いました。そこにいた1年生のささのすけは参加する覚悟を決めていましたが、私とみーあは決めかねていました。

結局、結論を出せぬまま打ち上げはお開きとなりました。りょりょさんに車で送ってもらう途中に先輩たちが私に、「1年生のうちに出来ることをやらないと就活が迫ってくる」とアドバイスを告げました。そう考えれば、今のうちにSCHのコアメンバーになって経験を積んだほうがきっといい。ただ、SCHの取り組みや教育分野について全く知識がなく、場数としてSCHを踏み台にするのは気が引ける。家に帰った後も悩み続け、夜は過ぎていきました。

これがコアメンバーになるのを決意したきっかけの1つ。2つ目のきっかけは、この2日後にヒアリングで訪れたある高校との出会い。正直こっちがコアメンバー化への7割を占める理由。それほど衝撃的でドラマティックでした。

忘れもしない11月19日の火曜日。コミュニティデザイン演習のリトルプレスの課題で、1年生のささのすけ、みーあと一緒に小国高校の阿部千穂先生にヒアリングしに初めて小国へ。同じ山形県内ですが、電車だと片道2時間半もかかります。なので電車内では雑談に花を咲かせていました。しかし、小国に近づくにつれて雲行きが怪しくなり、到着したときには風雨が激しくなっていました。

服がジワジワ濡れていく中、昼ごはんを食べるためにお店を探し回ります。グーグルマップによるとラーメン屋があるとのこと。確かにそう書いてあったけれど、お店がどこにも見当たらない。ラーメン屋は諦め、駅の近くに戻ってとある定食屋さんに入ってみると、今日は営業終了とのこと。「あと10分早かったらねぇ」と、申し訳無さそうな様子でした。この店主の方言がすごかったのを今でも覚えています。今度絶対食べに行こう。

風雨の中で町を一周しても、開いているごはん屋は見つからず、ただ濡れただけ。その状況が面白すぎて、3人で笑いあっていました。結局「アスモ」というショッピングモールを見つけ、そこで惣菜を買って食べることにしました。

テーブルがあったのでそこで食べようと行ってみると、なぜか輪投げセットがありました。「ご自由にどうぞ」と書いてあったので、試しに輪投げにチャレンジ。周りには誰もいなかったので、輪が「カツンッ」と、的にぶつかる音があたりに響き渡ります。何だか虚しくなり、おとなしく惣菜を食べることにしました。

そしてアスモを去り、ヒアリングのため小国高校に行きます。正面の階段を使えば2階から校内に入れる珍しいタイプの校舎でした。高校卒業後から半年しか経っていないのに、どこか懐かしさを感じます。

そしてヒアリングをお受けしてくださった阿部先生にお会いし、ヒアリング場所の保健室に向かいます。そこは、教育界では有名な「日本一キケンな保健室」。ヒアリングでは、それを身を持って体験することが出来ました。

初めに阿部先生の経歴や小国に来た理由、そして2018年に行われた「第1回全国小規模校サミット」の話、保健室で作ったマスコットキャラ、おぐまんの誕生秘話をお聞きしました。

保健室で阿部先生が作ったと思われるおぐまん。この愛おしさを感じさせるデザインがたまらなく好きです。

次の段落からしばらく小国高校の軽い説明と、全国小規模校サミットの開催経緯を書いていきます。

山形県小国町にある、唯一の高校である小国高校。多くの生徒が町内から通う普通科の高校で、生徒数は10年の間に半分になり、2019年は全校生徒が72名。いわゆる小規模校だ。それゆえに生徒たちは、大きな町や生徒の多い学校と比較し、自信や誇りを失っていた。

2017年9月、チャンスはいきなり訪れた。岩手県の一関市花泉町にある花泉高校が交流を打診してきたのだ。3ヶ月後の12月、小国高校に花泉高校の生徒が訪れる形で交流会が行われた。規模の同じ高校ということもあり、共感できる部分が多くて、会は大変盛り上がっていたという。

交流会の次の週に、とある生徒が「また交流会をやりたい」と言った。やがてその声は先生たちにも届き、全国から小規模校の生徒を集めてサミットをつくるという計画にまで発展したのだった。

そして2018年の4月から、やりたい生徒を中心としてコアチームが結成。主体はあくまで生徒、先生はなるべく見守る形で計画は進んでいた。それでも壁にぶつかったときには、町役場に行ってサミットに対する助言をもらったり、東北芸工大のコミュニティデザイン学科によるファシリテーション研修を受けたりしていた。

日を追うごとに生徒のやる気と自信が高まっていった。その熱意はとどまることを知らず、なんと生徒たちは全国の300校に及ぶ高校に直筆の手紙を送り、参加者を募集していたのだ。熱い、熱すぎる。

そして2018年の8月1〜2日に、小国高校で全国小規模校サミットが行われた。参加した高校は17校で、四国や九州からも生徒が集まったという。サミットでは、それぞれの高校が学校での活動を紹介し、住んでいる地域の魅力や課題についてグループに分かれて議論した。サミットは盛り上がりを見せ、大成功に終わった。

阿部先生曰く、かつて保健室には、生徒が自信のなさを理由に相談に訪れていたのだが、サミット開催を境にそういった相談がなくなったとのこと。学校を休みがちだった生徒も夏休み後には登校するようになったらしい。そして町内でボランティアや大学のセミナーに参加する生徒も増加することで、生徒と地域の大人が交流する機会が増えたようだった。

こうしてサミットは第2回、第3回につながっていきます。ちなみに今年行われる第3回は、オンラインで実施を検討しているらしいです。明後日の月曜日に、コミュニティデザイン学科によるファシリテーター研修が行われ、ささのすけも行くとのこと。

これがサミットの経緯ですね。小国高校の特筆すべきところは、生徒の凄まじい熱意と、教員が生徒にしっかり伴走している点だと感じます。まだまだ語り足りないですが、超長くなるのでここまでにしておきます。もっと知りたい方は、後に登場する”ある雑誌”を探してみるのもいいかも。

こうしてヒアリングは終了。ずっと話を議事録にまとめていましたが、その間ずっと胸が熱かった。高校生ってそこまで主体的になれるのか、と感動していました。

なぜこんなにも心が動いたのかというと、私の生まれ故郷にある花泉高校がきっかけで小規模高サミットが開催された事。これを阿部先生から聞いた時、私は花泉高校に入らなかった事を死ぬほど後悔した。小中は花泉だけど、高校は一関の方だった。

選ぶのは自由とはいえ、なぜ地元の高校が選択肢に入らなかったのだろう。こんな熱い高校生に早く会うことが出来たのに。人が少ないから魅力がないとか、全く関係なかった。どうせ生徒が少ないから...って偏見で見ていたのかもしれない。自分がいかに浅はかであったか、思いしらされた。

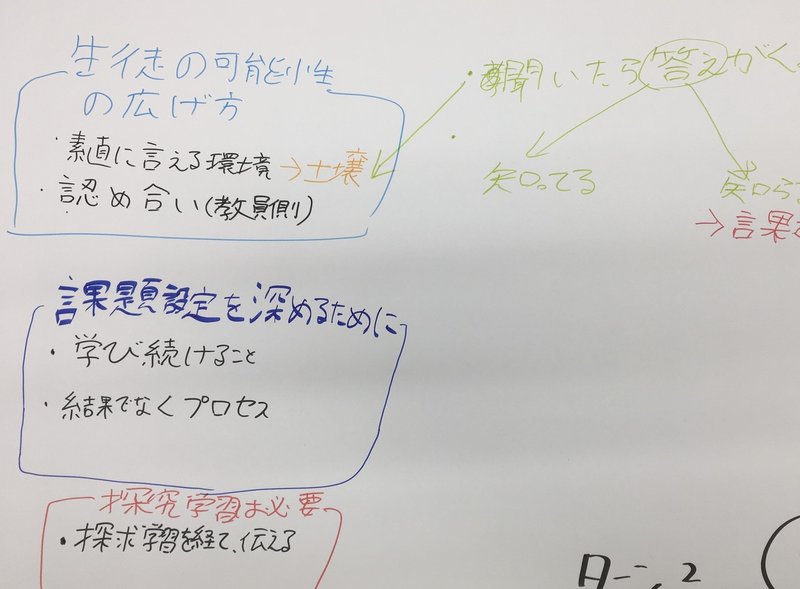

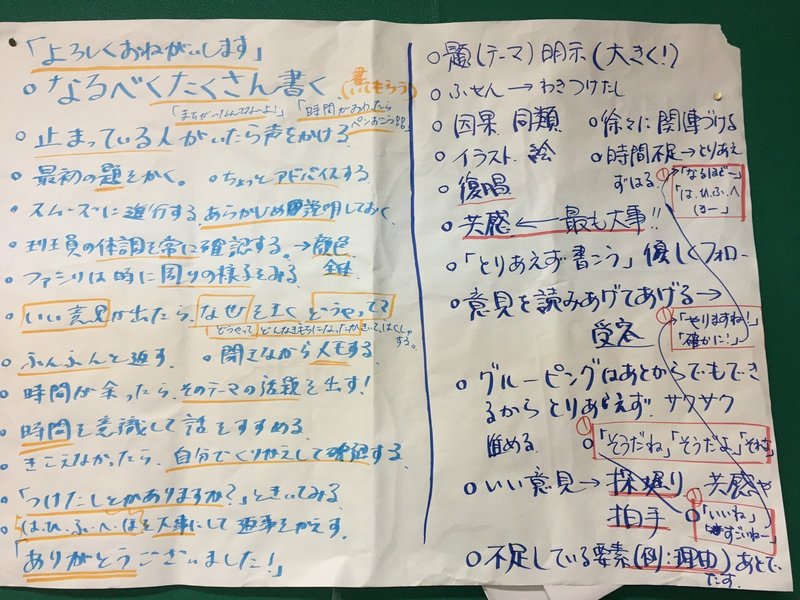

保健室には模造紙が貼ってあって、よく見るとファシリのコツについてまとめられていた。コミュニティデザイン学科の人間でも結構苦戦するファシリ。それを高校生が経験し、実践している。羨ましさ半分、焦り半分だった。高校生の時にこんなことやりたかったなーってただただ思うばかり。そして、もう追い抜かれてるんじゃないかという焦りに駆られていた。

高校生が書いたと思われる模造紙。ファシリの基本だけど、とっても大切なことが書かれています。

そして阿部先生に連れられるまま保健室を後にし、職員室に行きました。すると先日のワークショップで、私がファシリを担当したテーブルにいた長岡先生という方に再会できた。しかもこの長岡先生、バランスボールに乗ってデスクワークをしていたのだ。高校の先生ってこんな感じだっけ? しばらく雑談し、私達3人の出身地をそれぞれ伝えると、先生たちは驚いていました。私は言わずもがなですが、他の2人も小国高校とつながりがあったのでした。

そして職員室を後にし、とある部屋に案内されました。その部屋にはただ1人、座っている男性がいました。実はこの方、SCHシンポジウムの誕生に関わった、大正大学の浦崎太郎先生でした。町役場で講演をするため、小国に来ていたという。

今思うと、とっても運命的な日であったと思う。私が花泉高校に通ってさえいれば、ドラマ化決定もやむなしのドラマティックぶり。もはやSCHシンポジウムに参加するのは必然の流れのように思えてきた。

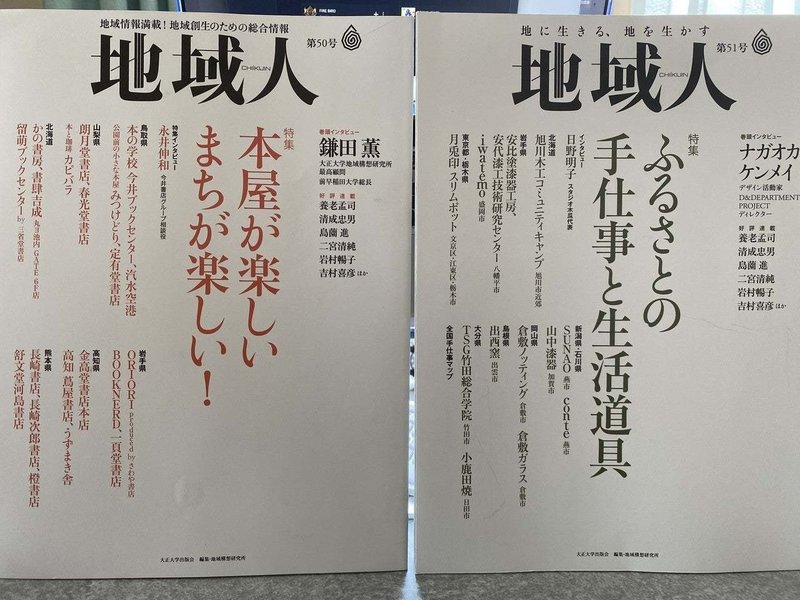

阿部先生が、町役場に行くと浦崎先生が執筆されている雑誌、『地域人』がもらえると教えてくれました。そして阿部先生に別れを告げ、すぐに町役場へ。中に入って職員の方に事情を話すと、雨に濡れないようにと地域人を袋に入れて、3人分渡してくれました。今日はやけに人の優しさに触れている気がする。

実際にもらった地域人の50号、51号。特集で、小国高校の小規模高校サミットの様子が丁寧に書かれています。私はこの次の日に、この2冊の地域人を食いるように読んでいました。

本当はここで浦崎先生の講演を聞いていきたい。しかし、そろそろ帰らないと電車が無くなってしまう。泣く泣く小国を後にし、山形に向かうために電車へ。席に座ると、ちょっとしんみりした空気が漂ってきます。きっとそれぞれ、心に何か響いていたと思います。

私は小国を去ってからも、心の中ではやる気が炎のごとく燃え上がっていました。「こんなにも熱い高校生がいたんだ」、「この熱さがもっと広がったら全国が、いや世界が変わるのではないか...?」と、ワクワクが止まらなくなっていました。

もう断る必要なんかない。私はそこでSCHシンポジウムのコアメンバーになる、2人にそう告げました。みーあも同じことを思ってたらしく、参加を表明していました。こうしてSCHシンポジウムに向けて走り出したのでした。

これが2つ目のきっかけです。そしてこれが、2年次から行われるスタジオ活動にもつながっていきます。今でこそ探求学習やSCHシンポジウムに興味を持っていますが、ささのすけとみーあがいなかったら、教育の分野に関わることはなかったでしょう。だからこの場を借りてお礼しようと思います。本当にありがとう。

これが小国高校との出会いでした。ここでもらった炎は、今もずっと燃え続けています。また小国に行きたいな。次回はSCHの準備段階の話で、2年次に行われるスタジオや卒展の様子も書かれています。そして”ある方”と再会することになります。

次回、【第6回SCHシンポジウム振り返り3部作 第2部 背中を追ってどこまでも】、お見逃しなく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?