【146】愛鷹山の水神社に行きました:白井喬二さんの「富士に立つ影」「忍術己来也」の話 2023.5.26

1 愛鷹運動公園

5月26日は快晴、空気が澄んだ気持ちの良い爽やかな日和になりました。

こんな日は少し運動でもしようと愛鷹運動公園に行きテニスコートで壁打ちなどで汗を流した後、あまりよい天気だったので、少しドライブをして帰ろうと、公園の東側の道を愛鷹山に向かい北上してみました。

沼津ゴルフクラブ、沼津国際カントリークラブと二つのゴルフ場の横の道を上っていき、ゴルフ場が切れると道が急に細くなります。対向車が来ないことを祈りながら山道を走り続けると小さな駐車場に出ました。

2 水神社

駐車場を見て、アッここ水神社だったんだと思い出しました。

かなり昔に、この道は何度か走ったことがあり、それを思い出して今日はドライブしてみたのですが、ここに水神社があったことをすっかり忘れていたのでした。水神社はすごく不思議な場所なのです。

せっかくなので車を停めて、久しぶりに水神社にお参りすることにしました。

2.1 異界

参道の尽きた所に橋があり、その向こうに建物が見えます。

2.2 本堂の有る場所

橋を渡って進むとこんな感じ、燦燦と日が照っているのに人っ子ひとりおらずシンと静まり返って声を出すのがはばかられるようで「千と千尋の神隠し」の異界に迷い込んだようです。

2.3 水源の滝

本堂の前を左に入ると桃沢川に滝がかかっていて、石の蛙がその滝をじっと見つめていました。

したたるような緑でした。

先ほどの滝の上から水が引かれていて自由に汲むことができるのでした。

2.4 本堂に戻る

本堂には優しいお顔をした観音様?や珠を抱いた龍の姿がありました。

2.5 参道を戻る

水をペットボトルに汲ませていただいて参道を戻りました。

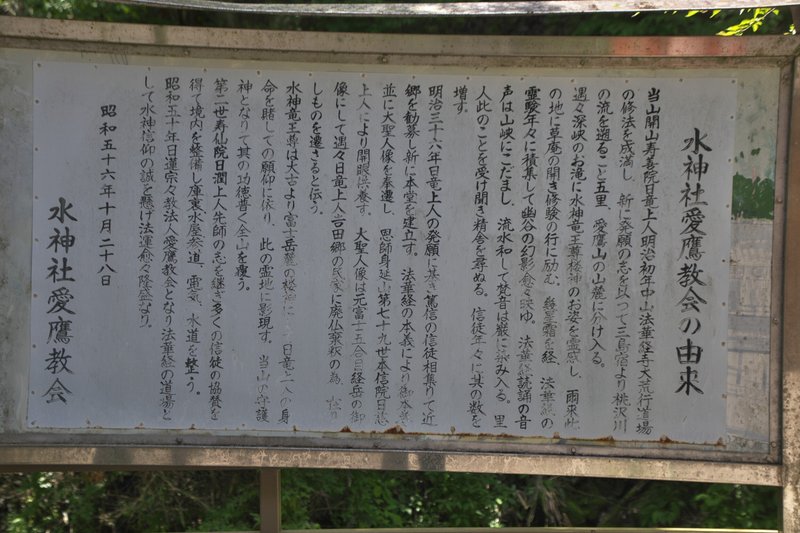

3 水神さんについて

*水神社について調べてみたら、下記URLがありました。

https://www.ashitaka-kyokai.com/guide

これによると水神社は、

水神さまをお祀りする社(やしろ)から「水神社」(すいじんしゃ)、「水神さん」と呼ばれてきました。正式名称を「日蓮宗愛鷹教会」といい、お釈迦さま、日蓮聖人を始め、法華経の守護神「水神明王」「八大龍王」を勧請しています。開創は、明治36年、この地に本堂伽藍を建立。開山は壽善院日龍上人。静岡県長泉町の桃沢川源流の湧水地に建つ、自然の瀧のあるお寺として多くの人たちに愛されています。

とのことで、明治の初めに日龍上人という方が、桃沢川を遡ったこの地の先ほどの滝で修業を積まれ、霊感を得てこの社を開くに至ったということのようです。

ほんとうに霊界、神域という気が溢れる場所でした。

申し込んで予約すれば滝行などの修業体験もできるそうです。

ただし滝修業は毎年11月1日より翌5月1日までということで寒い時期しかやらないようですね。冷たい水でないと修業の意味がないということなのでしょうか。

4 水と緑の杜公園

水神社から桃沢川に沿って下っていくとほどなく「水と緑の杜公園」の最上部に出ます。

砂防ダムの貯水池があり。そこから流れ落ちる滝になっているのでした。

桃沢川に沿って下った公園の一番下の所に駐車場があり、そこに車を停めて写真を撮りました。

緑深く岩肌が切り立って、愛鷹山っていいなあと思いました。

今度はハイキングなども計画してみたくなりました。

5 おまけ「富士に立つ影」「忍術己来也」の話

白井喬二さんという方に「富士に立つ影」という小説があります。

これは、1924(大正13)年7月20日から1927(昭和2)年7月2日にかけて報知新聞に1000回を超えて連載されたという大人気大長編時代小説で、

文化二年、富士の裾野愛鷹山麓に新しく城を建築するという話が持ち上がり、二大築城家、赤針流熊木伯典、賛四流佐藤菊太郎の二人がどちらが設計を担当するかをかけて迫真の築城問答を展開するという奇想天外な伝奇小説で、それはもうすごく面白いのです。

そしてこの話の冒頭が愛鷹山で道に迷うところから始まるのでした。

なので愛鷹山という地名は私にとって特別な場所なのでした。

そんなこともあって今日はよい体験ができた日になりました。

白井喬二さんは他にも面白い話を沢山書いています。中でも一番好きなのは「忍術己来也」です。

これはタイトルから想像するような漫画やアニメのような話ではなく、1922年(大正11年)に「人情倶楽部」に連載され、芥川龍之介が賞賛したといわれる作品で、お話しは、忍術を使う怪盗「己来也(こらいや)」と、面師「烟取下衛門(けむりとりくだりえもん)」が忍術で対決するという物語なのです。「己来也」というのは本名ではなく大名や富商の屋敷に忍び込み財宝を盗んで引き上げるときに己来也:己我来たるなり:要するに自分が来たぞ!と大書して帰ることからついたあだ名なのですが、面白いのは己来也自体は物語の中であまり出てこず、その素性は最後まで霧の中のままだということなのです。主人公は実は稀代の面師(能などで使う面を彫る彫刻家)で後に名工と謳われる烟取下衛門さんの方で、下衛門は一介の職人で忍術などには全く縁がなかったのですが、ふとしたことで「と魚編」という中国古来の難解な忍法秘伝書を見せられこれを読むともともと素質があったのか書かれている忍術を曲がりなりにもすぐさま会得し使えるようになるのです。己来也は攻術を得意とし、下衛門は防術を得意とし、己来也が攻め下衛門がその術を破り、二人が次々に秘術を繰り出して戦うさまは手に汗握る面白さで、私が今までに読んだ本の中でも最高級に面白かったと言えるレベルなのです。

白井喬二さんのような小説は大衆小説と呼ばれ、いわゆる純文学重視の文壇からは一段下と扱われ、今は顧みる人もなく時の彼方に忘れ去られてしまっています。

私は純文学、特に想像力のかけらもない重箱の隅を突ついたようなチマチマ、ネチネチと深刻ぶった私小説というやつが大嫌いなのです。

大衆に人気があって何が悪い。「鞍馬天狗」「丹下左膳」「大菩薩峠」などが輩出したのがいずれも大正時代であったというのは伸びやかなその時代背景にあったのかもしれません。

大正浪漫といわれた時代を打ち壊したのが関東大震災だったと言われています。

ほんの一時だけ夢のように花開いた大正時代、不思議に懐かしくタイムマシンがあったなら戻ってみたいと思うのです。

「忍術己来也」は今思うと、忍法小説というよりSFとか「とある魔術の・・」とかの世界の原点であったのかもしれないですね。

今時の人でこの本を知っている人はまずいないでしょうが、もし読んだらその面白さにびっくり仰天するでしょう。勿体ないことです。

調べたらアマゾンで古書が手に入るようですが48000円もしました。

でも、ということはそれだけの価値を見出している人がいるということなのでしょうかね。

他にも白井喬二さんには「新選組」「怪建築十二段返し」「盤岳の一生」など面白い本が沢山あります。

白井喬二さんの著作の全容が復刻されて改めて世に出ることを強く希望します。

どこかの出版社さん是非是非お願いします。

水神社から話が飛んでしまいました。

お付き合いいただいた方どうも有難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?