Cubaseマスターへの道 【03】リズムパートの打ち込みが少し進化(自分比)

こんにちは。初心者DTMerのびーPです。

先日図書館で面白そうな本を見つけて借りてきました。

ドラムを構成するパーツやリズムの作り方など、とてもためになる内容でDTMであっても生楽器の知識があると役に立つことが分かりました。

ちょうどドラム音源として、

生ドラムの再現に向いているSTUDIO DRUMMERと、

エレクトロ系の音色が多数収録されているBATTERY4と、

2種類の音源の使い方を覚えたところだったので、この機会にCubaseでのドラムの打ち込み方法について、初心者なりに勉強したことをまとめておきたいと思います。

Cubaseのドラムエディターが便利!と思っていたけど…

Cubaseでドラムを入力するときはやっぱりドラムエディターが便利ですよね。前回のBATTERY4の記事でドラムエディターについて書いたのでリンクを貼っておきます。

ただ…実は…

しばらく使い込んでゆくと、いちいちドラムエディターに切り替えるのが面倒に感じる時があったりして…

また、同じドラムキットを何度か使うとキックやスネアなどのよく使う音色は、どこにアサインされているのか覚えてしまったりして…

と、ドラムエディターを使う頻度が減ってゆくような気がしてきました。

初心者あるあるでしょうか。

あ、でも次のループ機能を使ったリズムパターンの作成の際には、ドラムエディターが活躍しました。

今更知ったCubaseのループ再生機能

ドラムの打ち込み方を調べていた際に知った機能です。こんなことも知らないの!と驚かれそうなくらいポピュラーな機能だと思いますが、知った時は「これはいい!」と嬉しくなった機能なので、書いておきます。

1.繰り返したい部分を範囲選択

まずCubaseのトラックの数字のちょっと上をドラッグして範囲指定します。

トラックの数字の少し上にマウスを持ってゆくと鉛筆マークになるので、その状態でドラッグして範囲選択します。

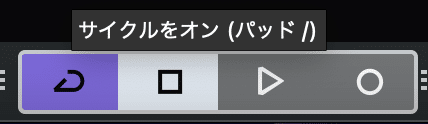

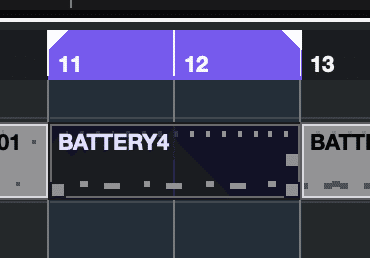

2.ループボタンをオンにするとループ再生モードに

Cubaseの下の方の再生ボタンの近くにループボタンがあります。「サイクルをオン」と表示されている以下のボタンです。これをクリックして紫色にすると、先ほど範囲選択した部分も紫色になってループ再生モードになったことがわかります。

この状態で再生すると、選択した範囲が繰り返し再生されます。

※別の方法:イベントを選択して、Option + P

既にイベントを作成している場合には、イベントを選択した状態で

Option + P

で選択したイベントの部分が選択されてループ再生が始まります。

この方法が一番便利かもしれません。

なお、これはMacOSの場合で、WindowsだとAlt + Pになるようです。

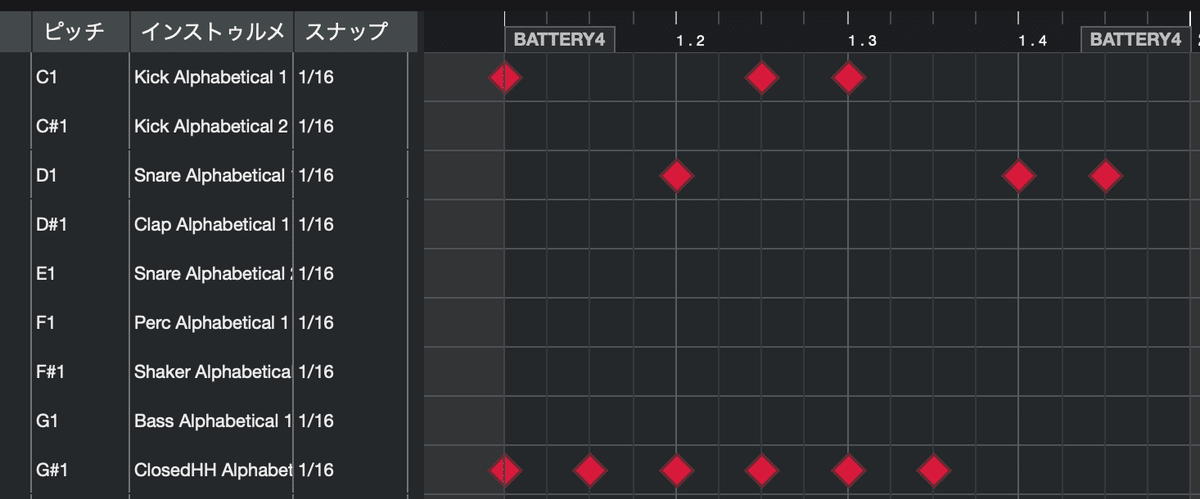

おっと、今回はドラムの打ち込み方法でしたね。このループ再生にした状態で、ドラムエディターを表示させて入力してゆきます。

ドラムエディターで入力する場合には、カーソルがスティックになって、1回クリックすると入力され、同じ場所をもう一度クリックすると消えてくれるので、消しゴムに変更しなくてもすぐに消すことができます。

ループ再生と組み合わせることで実際のリズムを聴いて確認しながらリズムパターンを作ることができるので、とても便利です。

最強なやり方を見つけてしまった!と喜んだのですが、これも初心者あるあるで、ニヤニヤしながら利用するのは今のうちだけかもしれません。

でも、小さな喜びこそ継続の源。この調子で調子に乗りながら進んでゆきたいと思います。

以降、ここからはTIPS的なことをメモしてゆきます。

キックとスネアは交互、スネアは2拍4拍、キック位置は自由に動かす

調べたところによると、バスドラムとスネアドラムは交互に叩くことでリズムを生み出すのが基本のようですね。実際に交互にして打ち込んでみると、確かにドラムっぽい!たったこれだけのことなんですが、DTMの知識が一気に進んだような気がしました。

でもこれは絶対ではなくあくまで基本、あえて同時に鳴らすこともあるようなので、曲調やジャンルによっていろんな方法があるんだと思います。

ドラムは自由だー

という言葉をどこかで見かけたのですが、音楽そのものが自由なものですから基本は基本で押さえつつ、自由にオリジナリティーを発揮してゆくものなのでしょうね。

ちなみにバスドラムのことをキックと呼ぶということもDTMを初めて知りました。「キック」、音楽してる人っぽいじゃないですか。これから積極的に使ってゆこうと思います。

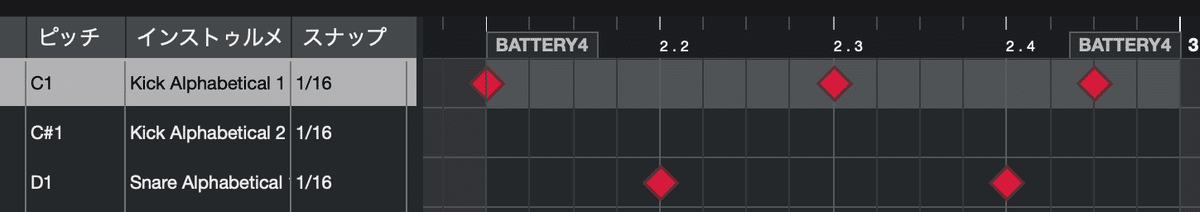

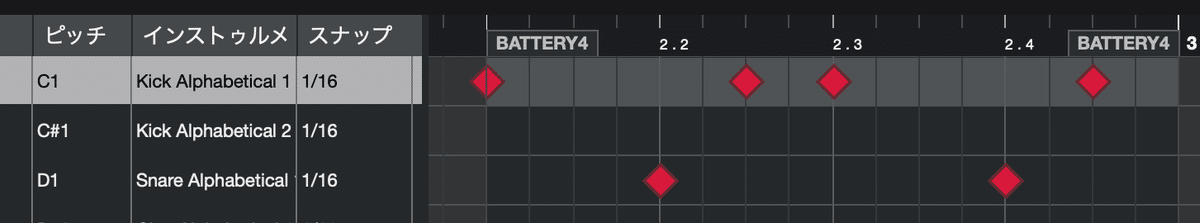

では早速、ドラムの打ち込みではキックを打つ位置をずらすことでリズムのバリエーションを作りつつ、スネアは2拍目と4拍目に鳴らして安定させる。というようなテクニックがよく使われているようです。

実際に打ち込みでやってみたのですが、なるほど、確かにキックとスネアだけでもノリノリのリズムパターンになりますね。

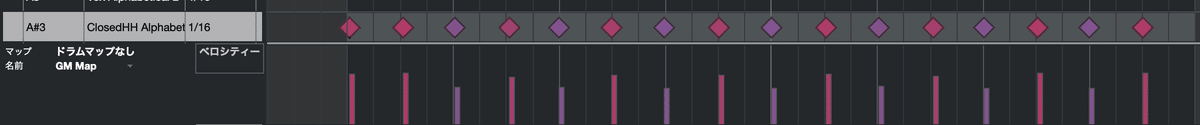

ハイハットは表を強く裏を弱く

キックとスネアで大きな枠組みのリズムを作って、そこにハイハットがうまく絡むことによってリズムに躍動感が生まれます。(だそうです)

また、ハイハットは表拍を強く、裏拍を弱くすることでよりグルーブ感が生まれる、そうです。

ちなみにグルーブとは、「ノリ」のことで、音楽を聞いた時に思わず体が動いてしまうような感覚、高揚感、を指す言葉とのことでした。

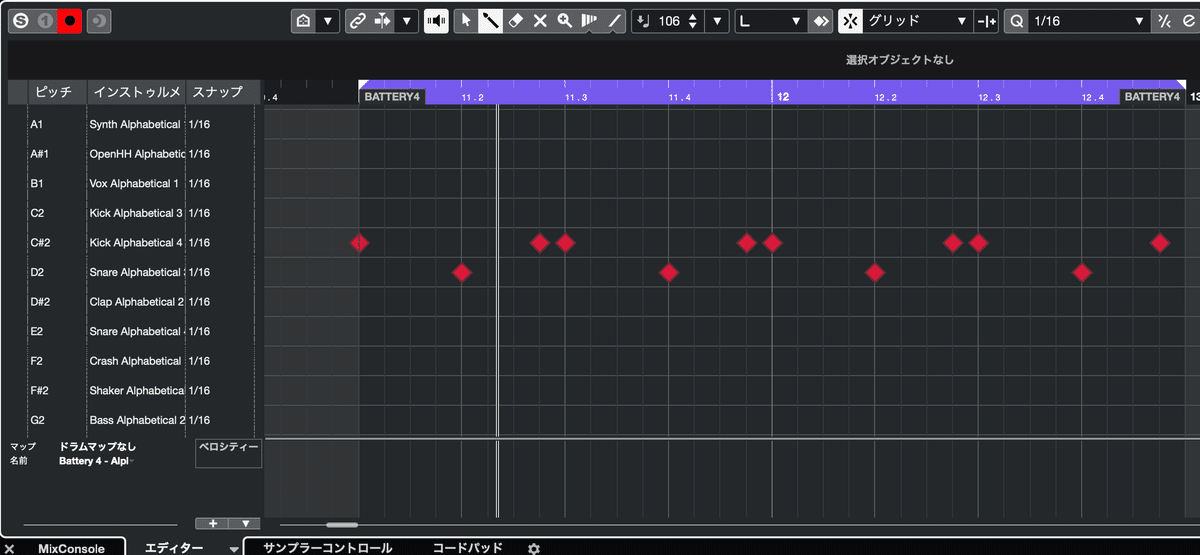

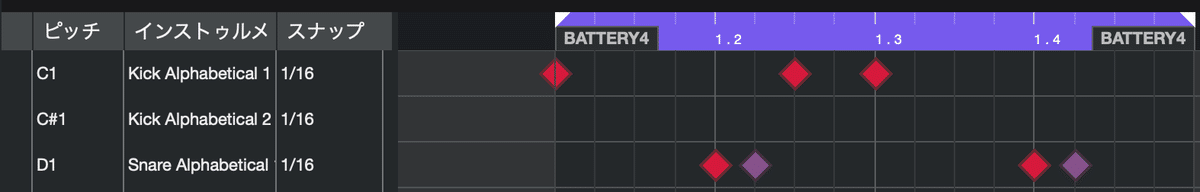

実際にハイハットにベロシティーで強弱をつけて打ち込んでみたのが以下の状態です。

ベロシティーの設定は一音ずつ選択して、下のベロシティーのバーをマウスで上下することで調整します。調整方法は他にも直接数値を入力したり、まとめて選択して調整したり、いろんなやり方があるようですね。

ハイハットに強弱をつけたものを再生してみると確かに、少し強弱をつけるだけで一気にノリノリになったような気がします。

フィルイン(おかず)はいろんな意味で広く使われる

フィルインというのは曲(リズム)に起承転結をつけるため、切り替わるタイミングに入れるアクセントのことで、ドラマーさんの場合にはセンスが試される部分でもあるようです。

以下は小節の最後にスネアを2回連続で叩くというフィルインですが、フィルインの箇所ではキックやハイハットは鳴らさずにスネアだけを連続で鳴らすというのが一般的のようです。

フィルインは高速でドラムを叩くので、左右2本のスティックを使ってスネアを叩くと、その時はハイハットを叩けないのでしょうね。ただし、打ち込みの場合には何でもできるので、色々と試してゆきたいと思います。

ここでもCubaseのループ再生機能が役立ちますね。私のレベルだと鳴らしてみないと音が想像できないので、ループ再生は本当に便利です。

ちなみに、「フィルイン」のことは「おかず」とも呼ぶようです。そう言われてみると音楽番組で聞いたことのあるような気がします。

余談ですが、最初「フィルイン」でググってみたらネイル用語にもフィルインってあるようでびっくりして、思わずツイートしてしまいました。

フィルイン

— びーP (@bipu_p) May 26, 2022

でググってみた。

ドラムのフィルインがネイルに敗れていた😭

フィルインはドラムだよ。音楽用語だよ。

と、検索ランキングへのささやかな抵抗🥁#DTM初心者

その後、もっとよーく調べてみると、ベースやピアノなどでもフィルインという用語が使われていました。フィルインはドラムだけのものではなかったです。失礼しました。

英語ではfill inで「埋める」という意味だそうです。

ゴーストノートを使いたいけど…

次はゴーストノートです。最初このかっこいい言葉にひかれました。

ただゴーストノートも調べてゆくとドラムだけではなく、いろんな楽器で使われるテクニックのようです。

ゴーストノートとは聞こえるか聞こえないかくらいの小さな音を鳴らすことで独特のグルーブ感を出すというテクニックということで、ドラムの場合には8ビートのリズムの中に裏拍に16分音符でベロシティーも小さめで入れてやるなどの使われ方をするようです。

実際にゴーストノートを入れて聞いてみたのですが…んー…

今の私には正直その効果がよく分かりませんでした。いつか、ここでゴーストノート!と自由自在に使えるように、レベルアップしてゆきたいと思います。

リズム音源に変な音が入ってるけど意外と…

ドラム音源のBATTERY4のプリセットを選んでいると、楽器ではない、効果音のような音がたくさん収録されていることが分かります。以下のボタンのように、ドアをノックする音や電話のプッシュボタンの音など様々な音が収録されています。

プレビューの演奏を流してみると、効果音がうまくリズムに組み込まれていてドラムだけで構成されたリズムとは違った感じになっています。

試しに普通のリズムの中に1音効果音を入れてみたところ、何気にいい感じに聞こえました。しかも、効果音が1音入るだけで上級者になった気分になれます。これは試してみる価値ありですね。

そういえば楽曲で使うために自然の音をマイクで録音して加工して使う、などというのを音楽番組で見たことがありますが、私もその境地に近づけるかもしれないと思いはじめました。

グレイスノートなんてものも…一旦ここまで

いろいろと調べてゆくと、ゴーストノートに対してグレイスノートなんて言葉も出てきまして、英語だとグレイスノートと言うとか、日本のゴーストノートとは違って効果音的に使われる小さい音を指すとか…。

用語っていろんな解釈があったり、使う場面、時代によっても変わってくるので難しいですね。

今回は図書館で借りてきた本が起点になったこともあって、Cubase

だけでなくドラムそのものやリズムパートに関する知識習得にも話が広がってしまいましたが、私にとってはなかなかに有意義な時間でした。

ただ、これ以上続けると疲れてしまいそうなので今回のテーマは一旦ここまでにしておこうと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。