牡蠣物語(2) 牡蠣の蒸し焼き

17:00

父親と娘は開店したばかりの店の階段を上がっていく。

入り口には〈オイスターバー〉と書かれた銀色の看板。

父親はその店の常連のようで、店主と軽く会話してから娘を紹介した。

「ここがお父さんのよく来るお店なのね!」

娘は店内に流れるジャズピアノに合わせるように軽やかなテンポで父親に問いかけた。

数時間前、父娘は地元の海岸を並んで歩いていた。

父は少し照れくさそうにしながら。

それでも父が娘につきあって海岸に来たのは、娘がこの春には地元を離れ東の都へと旅立ってしまうから。

娘は地元を離れる前に海が見たい、と父親にせがんだのだった。

「わぁー、懐かしい」

「お父さん、覚えてる? 小さい頃わたしが岸壁から下を覗き込もうとして海に落ちそうになったこと」

父親は苦笑いしながらそれに答える。

「ああ、忘れはせんさ。とっさにお前のスカートを掴んで引っ張り上げたんだ。あの時は心臓が止まるかと思うほど肝を冷やしたぞ」

「あのあと、ふたりしてお母さんにこっぴどく叱られたよね」

「そうだったな、あの時の母さんはこれまでで一番怖かったな」

父娘はお互いに目は会わせず、真っ直ぐ海を見ながら笑った。

「あっ、あんな所に牡蠣がくっついている」

岸壁に張りついた牡蠣を指差して娘が言った。

「ねえお父さん、わたしまだ牡蠣ってちゃんと食べたことないかも」

「へー、そうか。俺は牡蠣が好きで行きつけの店があるんだよ」

「えっ、ほんと。わたしもそのお店に行ってみたい」

そんな経緯で父娘はオイスターバーへと足を運んでいた。

「へー、こんな感じなんだ。なんだか落ち着くね!」

娘は店内を見渡しながら掘りごたつ式の席へと腰掛けた。

「わたしね、焼いた牡蠣なら食べられるかも」

父はそれを聞いて、すぐさま〈牡蠣の蒸し焼き〉を注文した。

店のスタッフの女の子が大きめのホットプレートを持ち、テーブルの上で着火した。

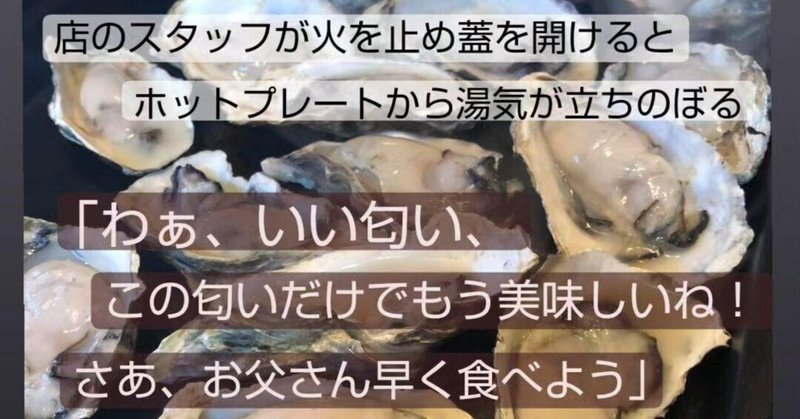

プレートの上には12粒ほどの牡蠣が殻に乗った状態で並んでいる。

待っている間に父は生牡蠣を2つ注文し、それほど間を置かずに運ばれた。

「えーっ、わたし生は苦手かも」

「いいから黙って食ってみろ」

娘は殻をひとつ持つと、恐る恐る口に流し込んだ。

「あっ、美味しいよ、ぜんぜん変な臭みがないんだね。スッキリとして、でも甘味もある」

「そーだろ、何でも旨いもの食いたけりゃちゃんとした店で食わなくちゃダメだ」

父親は得意げに話していた。

ホットプレートから湯気があがり、店のスタッフが火を止め蓋を開ける。

「わあ、いい匂い。お腹もペコペコだし早く食べよう」

父親はトングで皿に取り分け、ポン酢をかけた。

「これがビールに合うんだよな」

「わたしも早くお酒飲めるようになりたいな。そしたらいつかお父さんを連れてまたここに来て、今度はわたしがご馳走してあげる」

父親は口に含んだ牡蠣が熱かったからか、それとも嬉しさをごまかすためなのか、噎せていた。

父の様子を気に掛けながらも、よほど気に入ったのか娘は饒舌になる。

「火を通すと、より甘味が感じられるんだね!匂いも美味しいし、こっちも好きだな」

父親は次の牡蠣に、だし醤油をかけながら頷いた。

「あー、美味しかったね。お父さん今日は付き合ってくれてありがとう」

店の階段を降り、娘はオレンジ色に焼けた空を見上げる。

そんな娘の後ろ姿を目に焼きつけるように見つめる父親。

目頭に滲むものを落とさないように、父親は電線の上を飛ぶカラスを見上げながら叫んだ。

「楽しんで来いよ、お前の人生はこれからがスタートだ」

カラスは娘の気持ちを代弁するように、大きな声で2度鳴いた。

〈了〉

ゆる~く 思いついたままに書いてます 特にココでお金稼ごうとは思ってませんが、サポートしてくれたら喜びます🍀😌🍀