[原著論文出版]労働者における夜勤とギャンブル・問題ギャンブリングの関連:横断研究

1. はじめに

夜勤労働者とギャンブルおよび問題ギャンブリングとの横断的関連を検証した研究が、依存症に関する医学系国際雑誌Addictive Behaviors誌に掲載されました。

岡山県精神科医療センター/Cure appの宋龍平先生、東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻 公衆衛生学分野 田淵貴大先生らとの共同研究になります。

2. 研究の概要

2.1. 本研究の核となる臨床疑問

物質依存・行動嗜癖診療を専門とした精神科医であり、本研究の共筆頭著者である宋龍平先生は、日常臨床の中でシフト勤務、特に夜勤に従事する職種にギャンブル依存症と診断される方が多いのではないかという臨床疑問を持っていました。しかし、そのことを示す研究はこれまで存在しませんでした。

私たちは、田淵貴大先生らが行うインターネット調査JASTIS研究の2023年度版を使用し、その臨床疑問を検証することにしました。

2.2. ふたつのリサーチクエスチョン

[リサーチクエスチョン1] 調査に回答した労働者のうち夜勤労働者は非夜勤労働者と比較したとき、ギャンブル利用者が多いのか

[リサーチクエスチョン2] 調査に回答した労働者 かつ 現在ギャンブルを利用していると回答した人の中で、夜勤労働者は非夜勤労働者と比較して問題ギャンブリングに分類される人が多いか

2.3. リサーチクエスチョン1の検証結果

労働者21,134名(うち過去1年間にギャンブルを利用したと回答した人数: 9,739名)を対象に分析を実施しました。うち、5,600名が夜勤者に該当していました。横断研究(1時点のデータに基づく分析)ですので、ギャンブル利用は以下のように分類しました。

ギャンブル経験の分類

ギャンブル利用経験なし: あらゆるギャンブルを過去1度も経験していない

ギャンブルを過去に利用していた: 1年以上前にギャンブルを利用していた

ギャンブルを現在利用している: 1年以内にギャンブルを利用している

過去1年のギャンブル利用者は2019年の国民生活基礎調査を用いた重み付け後割合で夜勤者55.4%、非夜勤者42.1%でした。

でした。

性別、年齢、学歴、婚姻状況、就労状況、従事する産業、世帯所得、喫煙(紙巻き手巻きタバコ/加熱式タバコ)、飲酒状況、併存精神疾患、心理的苦痛(不安・抑うつの指標)、居住地の都市度といった交絡因子を調整した多変量ロジスティック回帰モデルで、夜勤者は非夜勤者と比較し、ギャンブル利用のオッズ比が1.39 (95%信頼区間 1.25-1.53) と統計的有意に大きい結果が示されました。

2.4. リサーチクエスチョン2の検証結果

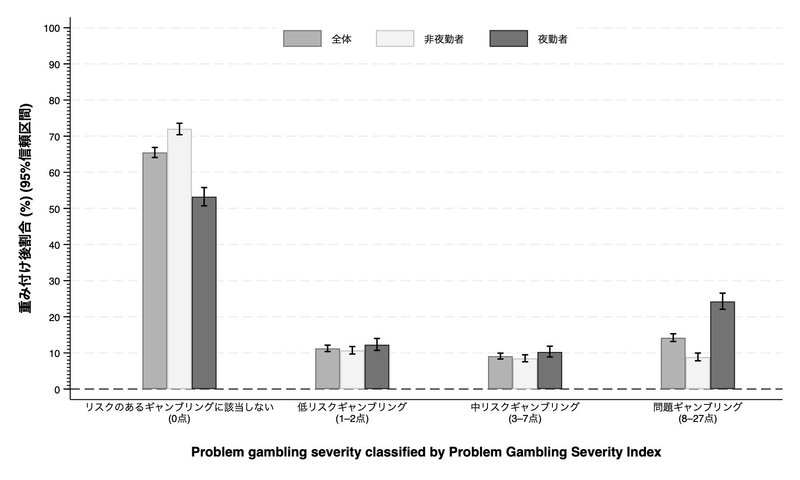

過去1年間にギャンブルを利用したと回答した労働者9,739名を対象に分析を実施しました。うち、3,100名が夜勤者に該当していました。問題ギャンブリングは、一般住民用のスクリーニング尺度PGSI (Problem Gambling Severity Index) 日本語版を使用しました。PGSI開発時のカットオフ値に則り、以下の分類を適用しました。

合計27点中

0点: リスクのあるギャンブリングに該当しない

1-2点: 低リスクギャンブリング

3-7点: 中リスクギャンブリング

8-27点: 問題ギャンブリング

問題ギャンブリングに該当された労働者は、重み付け後割合で夜勤者24.2%、非夜勤者8.8%でした。

ギャンブル利用と同様の交絡因子を調整した多変量ロジスティック回帰モデルで、夜勤者は非夜勤者と比較し、問題ギャンブリングに該当するオッズ比が1.94 (95%信頼区間 1.57-2.40) と統計的有意に大きい結果が示されました。

また、私たちは夜勤者の中でもシフトのローテーションがある方々とない方々に更に分け、同様の分析を行いました。すると、シフトのローテーション有無に関わらず、ギャンブル利用の関連は存在しましたが、問題ギャンブリングはシフトのローテーションがある方にのみ確認されました。(調整後オッズ比 2.84、95%信頼区間 2.23-3.63)

2.5. 本研究の結果の解釈

本研究の舞台となった調査対象者の範囲では、夜勤者は非夜勤者と比較し、ギャンブルを利用する人が有意に多いことがわかりました。また、過去1年間にギャンブルを利用したことがある人に限定した時、夜勤者は非夜勤労働者と比較して問題ギャンブリング(PGSI 8点以上)に該当する人が有意に多いこともわかりました。

医療者や警察官、消防士などのエッセンシャルワーカーにとって、夜勤従事は避けられません。夜勤はしばしばシフト勤務(昼間勤務/夕勤務/夜勤)で賄われますが、シフト勤務は労働者に負の影響を及ぼすことが知られています。

シフト勤務の負の影響の病態の核は、概日リズムが乱されることによる睡眠障害にあると言われています。これを交代勤務睡眠障害(Shift Work Sleep Disorder: SWSD)と呼び、労働の生産性低下のみならず、身体・精神疾患の発生にも関連していることが多くの研究により示されています。

特にSWSDによくみられる影響として、精神的な影響、中でもタバコ、アルコール、薬物などによる物質使用障害が特徴的です。いくつかの横断研究によると、シフト勤務者は睡眠を補助するためにアルコールや睡眠補助薬を使用したり、逆に覚醒を維持するためにカフェインを摂取するすることが知られています。また別の縦断研究では、夕勤務、夜勤は縦断的に物質使用障害の発生に関連するという結果が報告されています。これらの研究は、夜勤従事により、タバコ、アルコール、薬物などの物質を継続的に使用しやめられない状態に発展してしまう可能性を示唆しています。しかし、物質依存 (例: 物質使用障害)と並ぶ依存的行動であり、行動嗜癖(こうどうしへき; 例: ギャンブル障害)と、夜勤との関連を示した研究はこれまで報告されていません。そのため、私たちの研究が世界で初めて夜勤とギャンブル、そして問題ギャンブリングとの関連を示した可能性が高いと考えています。

ではどうして夜勤がギャンブルあるいは問題ギャンブリングと関連するのでしょうか。いくつかの仮説的な説明が成り立つと思います。例えば、夜勤者は勤務間の休養時間 (例えば英国では11時間) が厳密に定められています。この長い時間を趣味に充てることができれば良いのですが、共通する趣味の友人が夜勤従事者でもなければ同じ時間に趣味を共有することが困難になってしまいます。その結果、夜勤後の休養時間をギャンブルに充ててしまうといった可能性はあるでしょう。

また、ストレス解消にギャンブルを行うという人は少なくありません。特に夜勤は仕事のストレスが多いことで知られており、夜勤者がストレス解消の手段としてギャンブル利用を始め、それが問題ギャンブリングへと発展したという説明も可能かもしれません。

その他、当然ですがSWSDの関与は十分に考えられます。先行研究では、ギャンブルを利用している人やギャンブル行動が問題ギャンブリングに該当する人は睡眠の問題を抱えていたという研究があります。ギャンブルあるいは問題ギャンブリングと睡眠は双方向的な関連が想定されます。そのため、睡眠障害を病態の中心に据えるSWSDにより、ギャンブル利用が促進されたり、ギャンブルがやめられなくなってしまうという可能性もあり得ると考えます。実際、私たちのシフトのローテーション有無に分けた副次解析は、この仮説を部分的に説明しうると考えます。

当然ですが、私たちの研究にはいくつも限界があります。

夜勤とギャンブル利用・問題ギャンブリングの時間的前後関係が不明であること

他のシフト(昼間勤務/夕勤務)とギャンブル利用、問題ギャンブリングの関連を明らかにできていないこと

"問題ギャンブリング" はあくまでスクリーニング尺度により定義付けを行ったものであり、疾患を取り扱った研究ではないこと

インターネット調査という限られた集団に対する関連を解明したに過ぎないこと

しかし、上にも書いた物質依存だけではなく行動嗜癖と関連することは、もしそれが将来の幾つかの縦断的研究で因果関係が示されればという条件付きではありますが、交代勤務睡眠障害の新たな症状を発見することに繋がります。そのため新規性が非常に高い研究と言えます。

私たちのチームはこれから縦断的関連が検出できるよう、ギャンブルに関する尺度を継続調査しています。引き続き結果は論文の形で報告する予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?