第三十三回 捻りモデルから考える運動能力を開発する方法/Part4 (2022年6月4日)

今回は、上半身(骨盤より上の部位とします)の歪みについて述べてみようと思います。

せっかく大きな股関節可動域を構築して速球を投げられるようになっても、上半身に歪みが生じていては、下半身(骨盤を含めた股関節から下とします)を中心に発生させた体幹歪みの応力が、胸を張って、肩から肘を安定して引っ張ることができません。その結果コントロールが乱れたり、ボールがシュート回転したりといった現象に悩まされることでていると考えます。

走力にも影響が出ることもあるでしょう。

歪みがいつも一定であればまだ良いのですが、私が懸念する上半身の歪みはそうとも限らず、生活習慣によって日々変化し継続的に悪化することも考えられるので、これは是非注意して歪みを小さくしておきたいところです。

具体的にその歪がどの様なものかというと、いわゆる巻肩と言われる両肩が盛り上がり首が短くなる猪首という現象や、背中が丸くなる猫背というもので、日本では男女を問わず比較的よくみられる国民的な問題だと思います。

これを改善すべく、オードリー・ヘップバーンのように、首がスッキリと伸びて肩が下がった位置にするというのは、実はなかなか厄介で首を伸ばす為の美容器具なども売られていたります。しかし下手に首を引っ張って伸ばしたりすると、どこか神経を痛めて寝込むことになるでしょう。

肩こりの原因にもなり、何年も悩まされることがあると思います。

しかし、そもそも何故このようなことになるのでしょうか。

証明はできませんが、推測するに悪い姿勢などの生活習慣によるものと私は考えています。例えば特に成長期に、この様な姿勢を長時間続けた時です。

胸が潰れ背中は外に張り出て猫背になるともに第三十二回で紹介した、壁に刺した棒の先に金塊をぶら下げた例で、壁内部にモーメントが発生するのと同様に、首から肩の筋肉が収縮し重い頭を支えているのがわかります。

よくある「受験生のポーズ」です。

最近では、スマホを持ったまま固まる「スマホのポーズ」もあるようです。猫背のまま下を向いて、長時間頭を肩と首の筋肉で支えている状態が続けば、受験生のポーズ同様に歪みの原因になることでしょう。

ではなぜ長時間頭を肩と首の筋肉で支えている状態が続くと、首が短く肩が盛り上がったり猫背になるなど、歪みが身体に固定されてしまうと推測できるのでしょうか?

まず筋肉が収縮するメカニズムを見てみましょう。

生理学の教科書をめくって調べてみると、筋肉の収縮は、筋繊維の最小単位である筋原繊維中にカルシウムイオンが増えることで、入れ子状になったフィラメントがスライドすることで収縮するとのことです。そして放出したカルシウムイオンを取り込魔れると反対に筋肉は弛緩します。

個人的には、この様な金属イオンの移動が筋肉を素早く動作させることに驚いていますが、ここで重要なのは入れ子状態の筋肉繊維がスライドすることで収縮するというところです。

入れ子状の筋繊維がスライドして収縮する様子は、レイ・ロング博士のYOGアナトミーのイラストがわかりやすいので紹介します。(レイ・ロング医学博士著、2011年、YOGA BOOKS出版)

さてこのイラストには、収縮、弛緩、伸長の三つの状態が記載されていますが、生理学の教科書で、カルシウムイオンの出入りにより説明しているのは収縮と弛緩のメカニズムだけで、ここに筋肉が自発的に伸張(ストレッチ)するメカニズムはありません。

筋肉が収縮と弛緩しかしないのであれば、受験生のポーズを繰り返し長時間続ければ、入れ子状の筋繊維はどんどん収縮するばかりと推測します。

それではどのようなときに筋繊維は伸張(ストレッチ)するのでしょうか。

「YOGAアナトミー 筋骨格編」では、静的ストレッチ、促進ストレッチ、動的ストレッチの三種類に分類していますが、静的ストレッチというのが通常の伸張についての説明と思うので、二種類の静的ストレッチについて紹介します。

アーサナ編からイラストを見てみましょう。

最初の静的ストレッチは、いくつかの筋肉グループによる補完的なストレッチです。

これは腕を曲げているイラストで、青が収縮している筋肉を、赤が伸張している筋肉を示しています。腕を曲げると濃い青の上腕二頭筋と薄青の上腕筋が収縮するとき、反対の上腕三頭筋を伸ばしているのがわかります。

反対に上腕三頭筋が収縮するとき、上腕二頭筋と上腕筋はストレッチされます。

このように、ある筋肉を収縮させることで別の筋肉は補完的に伸ばすことができます。

もう一つの静的ストレッチは重力を使ったもので、例えばストレッチポールの上に横になって力を抜くとか、単に布団の上に横になって寝るというのも、静的ストレッチの一つとも言えるでしょう。

さて、ここで受験生のポーズを長時間続けたときに、どの様な筋肉群が収縮を続けることになるか見てみましょう。

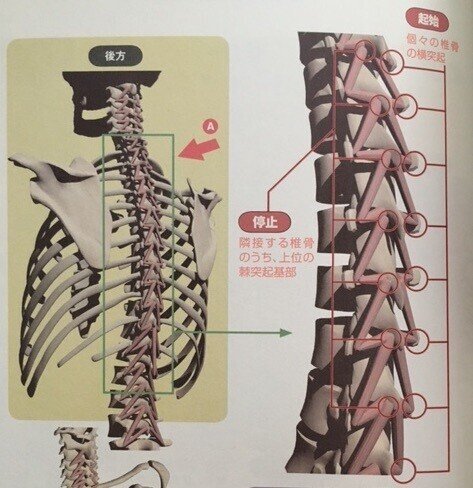

西東社から出版されている「カラー図解 筋肉のしくみ・はたらき辞典」からです。(石井直方監修、左明・山口典孝共著、2010年、西東社)

受験生のポーズで収縮するのは、例えばこんな筋肉群でしょう。

首はもちろんスペアリブを食べたことがあればわかりますが、あばらにも筋肉はついています。

小さい筋肉もたくさんありますね。

これらの筋肉群が「受験生のポーズ」で収縮した後では、意図して伸ばさなければ日常の動作によって補完的に伸張されることはないでしょう。

そして伸張されることなく収縮のみを繰り返していては、YOGAアナトミーの入れ子のイラストを見ればわかる通り、収縮方向に向かうばかりとなり、やがて筋肉は固く伸びにくくなると推測します。

特に首や肩周辺の細かい筋肉群が強く収縮したままでは、上半身全体として、猪首や猫背の歪みが生じることが見て取れます。

こうした仮説に基づいた場合、猫背や猪首を治すにはどうしたら良いかというと、「受験生のポーズ」により収縮を続け、固くなった筋肉群をストレッチすればい良いということになりますが、それではどの様にすれば、首の骨や背骨にくっついている細かい筋肉をストレッチできるのでしょうか。

背骨を外して伸ばすわけにもいきませんし、首を引っ張っても神経を痛めてしまいます。

ここまで書いて疲れたので、次回に静的ストレッチの中から、有効と思う動作を紹介しようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?