5.エホバの証人の教理の考察⑪「1914年という年代について(終末論)」

現代の聖書学や神学の世界では、終末論は一種のタブーとみなされています。もちろん、保守的な宗派ではエホバの証人でなくても終末論を信じている人は多くいますし、さらに狂信的な宗派も多く存在します。日本でも、再臨運動は20世紀の初めに盛んであり、内村鑑三なども一時大きな影響を受けたことが知られています。

それでも、一つの真理があります。これまでの「予言」すべては外れ、現在も世は終わっていない(ないしは、「新しい世」は来ていない)ということです。

一方で、現在の北米の研究者に顕著なように、イエスを終末論から「隔離」し、あくまでイエスや聖書を「無罪化」する試みも数多くなされてきました。しかし、イエスや聖書から無理矢理終末論を消し去るのは、無理がありますし、現代的で護教的な発想であるといえるでしょう。これは私のような不信仰者の勝手な見方かもしれませんが、イエスは(字面を読む限り)あくまで終末論者であり、彼自身の確信は実現せずに終わったのだと思うのです。福音書に残されたイエスの言動は非常にラディカルであり、これは他でもない、終末論者の姿の名残といえます。

イエスの死後、その教えをどのように解釈するかは、多種多様に分かれていったと考えるのが妥当でしょう。新約聖書内の様々な書の多様性がそれを示しています。もっとも「信仰上のイエス」をどのように信仰するかは自由ですし、実際それが人々の暮らしや心を豊かにしてきたのも事実です。このような信仰自体を軽視するのは本位ではありません。

しかし、以前のNOTEで、「エホバの証人の組織の体質」について論じた部分で、終わりを過度に強調する結果生じる問題を論じました。

今回のnoteでは、「1914年」という年代そのものの問題を中心に考えてみたいと思います。

1.エホバの証人の年代計算

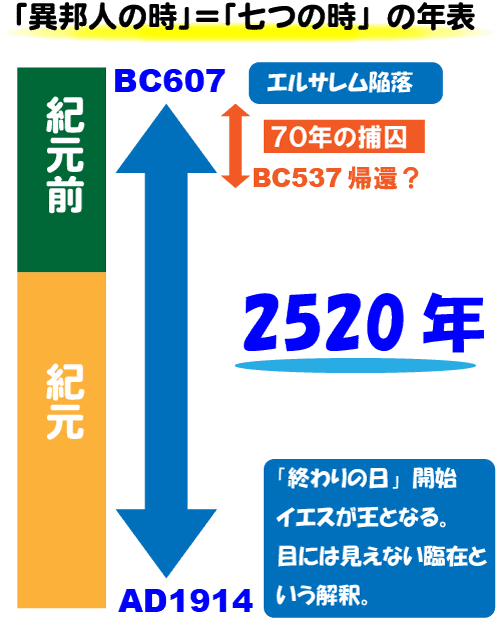

まず、基本となる1914年という年がなぜ出てきたのかを簡単に考えてみたいと思います。以下に現在エホバの証人が信じている信条をまとめてみました。

基本:終わり(再臨)を知る尺度になるのは、イエスが福音書で言及した「大予言」に出てくる「異邦人の時」(新世界訳改訂版「異国の人々の定められた時」)である。

「人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる異邦人のもとへ連れて行かれる。異邦人の時が満ちるまで、エルサレムは異邦人に踏みにじられる。」(ルカ21:24聖書協会共同訳)

これはそのまま読めば、西暦70年以降のローマによる異邦人支配をさしているに過ぎないと思われるが、エホバの証人はそれを拡大解釈する。(エホバの証人以外の多くのキリスト教者も解釈を試みた)。

「満ちるまで踏みにじられる」わけなので、「満ちれば」神の地上での支配がなんらかの形で復活するに違いないという解釈。(歴史上何度もイエスの再来などと結びつけられてきた)。現在では、「目に見えないキリストの再臨が天で起こり、キリストは王として支配を始めている」と信じる。

その期間(年数)を推理する上で、ダニエル4章の「七つの時」が役立つと考えた。

「こうして7つの時が過ぎます。そしてあなたは,至高者が人間の王国の統治者であり,ご自分の望む者にそれを与えるということを知るのです…」(ダニエル 4:32新世界訳)

これはバビロンの王ネブカドネザルに対しての神の預言を語る文脈なのだが、当時のバビロンが世界帝国であったことや「支配」がテーマになっていることから、この預言には対型的な成就があると解釈した。

7つの時:7年=2520日=2520年(預言解釈の「お約束」で日を年に)

起算点:エホバの証人は現在、エルサレムがバビロンに完全に征服された(とする)西暦前607年という数字を「異邦人の時(7つの時)」の起算点として信じている。この607という数字は、「70年間のバビロン捕囚」という数字を使って算出したものである。この年数は、エレミヤや歴代誌などに出てくる年数である。

エホバはこう言う。『バビロンで70年が満了したら,私はあなたたちに注意を向ける。私の約束を果たし,あなたたちをこの場所に連れ戻す』。(エレミヤ 29:10新世界訳)

バビロンがペルシャに征服された後、ユダヤ人が解放され故国へもどった年数をBC537年とし、そこから70年遡ることで決定している。(この問題点は2-1-b.にて後述する)

以上を、簡単に図にすると以下のような感じ。

1914年はあくまで「終わりの日」のスタートである。そのため、その「日」がどのくらい続くかは不明瞭である。

「この世代」:エホバの証人が「終わりの日」の長さ(1914年から終わりが来るまでの時間)を示す尺度としている言葉。マタイのイエスの「大予言」の中で出てくる表現。

「はっきり言いますが、これら全て(注:終わりの日の「しるし」)が起きるまで、この世代は決して過ぎ去りません」(マタイ24:34新世)

エホバの証人の解釈では、長い間「1914年以降の終わりの日のしるしを観察し経験する一つの世代があり、その世代がいなくなる前に終わりが来る」と考えていた。

ものみの塔79 1/1 p32 読者からの質問

「論理的にいってその「世代」が第一次世界大戦中に生まれた子供たちにあてはまるとは言えません。それは,イエスの挙げられた複合の“しるし”の成就として生じた戦争や他の出来事を観察できた,キリストの追随者及び他の人々に適用されます」

当初は、上記のように1914年の大戦を含め、それらを知的に認知できる年齢の人たち(幼児ではなく)と考えられたが、時間の経過とともにこの「年代」の人たちはほとんど亡くなってしまった。(仮に当時15歳以上としても2021年には100歳をはるかに超える)。そのため、20世紀が終わりに近づくにつれ、この解釈は無理が出始めた。(この点の歴史的経過は後述)。

それで、2009年10月の年次総会で「この世代」の見解が変更された。以下はその発表についての引用

ものみの塔2010 6/15 5ページ 愛の絆で結ばれる ― 年次総会の報告

マタイ 24章34節の,「これらのすべての事が起こるまで,この世代は決して過ぎ去りません」という言葉に言及し,「それは,しるしが1914年に明らかになり始める時に生きている油そそがれた者たちの生涯と,大患難の始まりを見る油そそがれた者たちの生涯とが重なる,という意味であったようです」という文を2回読みました。「この世代」の厳密な長さは分かりませんが,それには生涯の重なるその二つのグループが含まれます。油そそがれた者たちの年齢は様々ですが,その世代を成す二つのグループの人々は,終わりの日の一部の期間,同時に存在します。ですから,1914年以降しるしが明らかになった時にそれを識別した,年上の油そそがれた者たちと同じ時代に生きる年下の油そそがれた者たちすべてが,大患難の始まるまでに亡くなる,ということはないでしょう。これは実に心強いことです。

重なる2つのグループという表現によって、減りつつある1914年の「世代」に新たな世代を加え、「この世代」についての教理を「延命」する形となった。

2.1914年という年代そのものの問題

エホバの証人の年代計算についての基本は上記の通りですが、ここにはいろいろな問題があります。

この年代に関する歴史は2-2で改めて触れますが、この問題を内部や世間に広く問うたのは、スウェーデンの長老であったカール・オロフ・ヨンソン(ジョンソンとも)でした。彼の論文は1977年にブルックリン本部へ送られましたが、やはりこの時代ならではの事情があったと思われます。直前の75年には、予告していた終わりは到来せず、多くの信者が組織を去りました。彼はそれでも熱心な信者でしたが、彼の論文は「異邦人の時」に関係した理解に再考を迫るものでした。

彼の記録によれば、77年の論文への本部の反応は当初以下の通りでした。

他に急を要する事柄に追われているため、今の所この資料を検討する時間がありません。しかし機会のあり次第この資料を調べます。・・あなたの見解は責任を果たしうる兄弟たちの手で調べるのでご安心ください。・・しかるべき時にあなたの論文を検討して内容を評価いたします。(「異邦人の時再考」序文)

しかし、1978年9月2日にはスウェーデンの地域監督たちによる「審問」に呼び出され、個人による調査研究は必要とされていないとはっきり告げられます。上記の最初の手紙への返事は一体なんだったのでしょうか。その後、彼は長老や巡回区(数十会衆で構成されるグループ)での責任などを全て辞任します。宗教団体であるからには、基本的に教団中央の統一見解が必要なことは私も認めます。しかし、提案する自由すらないのは問題です。

1980年にはようやく協会から公式の「反論」が寄せられました。しかし、その手紙はヨンソンが問題だと指摘した点を依然として擁護するだけであり、問題の解決にはほど遠いものでした。考えて見ますと、その頃エホバの証人の年代計算に関してのまとめとも言うべき書籍「王国が来ますように」(81年)が協会によって発行されましたが、これはまさに彼や組織全体への「最終回答」でもあったのです。この書籍の、年代計算についてあつかった付録部分には以下のように書かれています。

「聖書を信じるクリスチャンは,聖書の言葉が多くの批判に耐え,その正確さと信頼性が証明されてきたことを再三知らされた。聖書は霊感による神の言葉であるゆえに,一般の歴史や見解を評価する尺度として使用できることを彼らは認めている。」

「聖書と一致しない一般の証拠をおもな根拠とする年表よりも神の言葉の導きを第一とし,進んでそれに従う」(「王国が来ますように」付録より)

結果的にヨンソンはその後、82年に協会の審理委員会に召喚されましたが、応じないまま同年に排斥(破門)となりました。その後、この論文は公に出版され改訂を経て今に至っています。この参考書は今でも非常に貴重なものとなっており、日本語でも発行されていますので、かなり専門的ですが是非お読みになるようお勧めいたします。ちなみに、ヨンソンは7章でこのnoteでも言及したロルフ・フルリについて、エホバの証人の御用学者だとして批判しています。しかし、結局そのフルリも組織から排斥されることになったのは興味深いことです。

この本の特徴を簡単に箇条書きでまとめておきます。(数字は章とは関係ありません)。

①ラッセルに至るまでの、キリスト教史の流れ

②ラッセル以来、607年よりも1914年ありきとなったことの問題点

起算点である607年はもはや信仰であり、学問的な問題ではない。

1914年の意義は実は度々変更されてきている。

それでも1914年だけは、放棄できない。

③聖書の年表(普遍史)と、一般史の歴史の関係。

④実際の考古学的証拠の考察

彼は排斥後も引き続きクリスチャンなので聖書主義的な面も多いですが、冷静な議論がなされている点で、出色です。

前置きが長くなりましたが、ここから本題である「エホバの証人の年代計算の問題」に入って行きたいと思います。

1914年の以下の問題についてここで考えます。

①起算点BC607年の歴史学的な妥当性、および解釈の問題 (2-1)

②ラッセル以降、1914年の意味は度々変更されていること (2-2)

いずれの問題についても、先ほどのヨンソンの本や他の参考書に頼っていることをここでまずお断りいたします。(参照資料などを省略している場合があります)。

2-1. 起算点「BC607年」の歴史学的な妥当性

1914年を語る上で、起算点とするBC607年をまず考慮する必要があります。歴史学の分野に属することは、素人の私には非常に難しいことが多いです。基本的に世界史の様々な年代は、膨大な数の研究の積み重ねで推定、決定されており、その根拠をいちいち確認することは通常現実的ではありません。とはいえ、ここではその年代の確定方法が重要なので、関係する要素や問題を素人なりにまとめて見ました。

2-1-a. 歴史学でのエルサレム陥落の年代

エルサレムの陥落(実際には第2回捕囚)は、基本的には考古学者W.F.オルブライトらのBC587年説か、E.R.ティーレの説では586年というのが定説なようです。(もちろん、異説はいろいろあり)。

このような複数の説があるのは、エルサレム陥落自体の年代を記した一般の史料は今のところなく、聖書だけの記録に頼らねばならいことや、王の統治年数の数え方の違いなどがあるようです。

バビロニア側の史料からわかるのはエルサレムの最初の攻囲(第1回捕囚)についての年代です。この年代にも、598年説や597年説がありますが、どちらかと言えば597年説が優勢な気がします。この年にバビロンの懲罰行動としての遠征が行われ、エホヤキン(ヨヤキン)を王位から下ろし、ゼデキヤを傀儡王に据えた上で、上流階級など一部を「捕囚」にしました。

問題になっているのは、その後起こったエルサレム陥落と2回目の捕囚の年代です。このエルサレムの陥落時期については、前述の通り聖書の中の情報から計算することになります。(実際はいろいろな情報を突き合わせますが)。

エレミヤ 32:1-3新世

ユダのゼデキヤ王の治世の第10年,すなわちネブカドネザルの治世の第18年に,エホバがエレミヤに語り掛けた。 その時,バビロンの王の軍がエルサレムを包囲していた。預言者エレミヤは,ユダの王の家にある「監視の庭」に拘束されていた。 ユダのゼデキヤ王が彼を拘束して,こう言ったのである。…

ここでエルサレムの攻囲に関して、「ゼデキヤ王の治世の第10年」「ネブカドネザルの第18年」という重要な「証言」が載せられています。これは、前述の通り正確には第2回目のエルサレム攻囲で、これが世に言う「バビロン捕囚」の時期にあたります。

これらの聖書の情報をバビロニアの年代史料やユダヤの王の治世の計算などに当てはめると、この「エルサレム陥落」が、BC587年か586年と推定されることになります。日本の参考書などでもばらつきがありますが、基本的にどちらかを採用しているか、併記されています。調べた範囲では587年説が有力ではと思いました。

エレミヤ研究でも有名なW.ティールは、第2回目のエルサレム侵攻について、このように解説しています。

紀元前588年の初め、ユダに侵攻したバビロニア軍は、直ぐに国全体を掌握し、エルサレムを包囲した。ただし、エジプトから救援部隊が派遣されたために、この包囲を[一時的に]解かねばならなかった。エジプト人たちが敗北し、駆逐された後、エルサレムの運命は決まった。紀元前587年8月28日[エルサレムの]町は攻略された。(「旧約聖書入門」p210)

この解説書は、基本的な入門書(ドイツ系、若干保守寄りか)なので無難な線を述べているのではと思います。日付まで出ているのは、エレミヤ52章の記述に基づいて、アブの月の10日を換算したもののようです。

細かい点を調べ始めるときりがなく、史料も追いきれないので、このあたりの日付が妥当であるということだけにしたいと思います。上記「異邦人の時再考」も参考になりますが、あまりに細かく調べたり、こだわるのは、学究者でないかぎり「無駄」とも言えるかもしれません。いずれにしても、もうこの時点で、厳密な年代に信仰を置くことは無理だということがわかるのではないかと思います。これはさらに次の2-1-bで詳しく考えます。

2-1-b. エホバの証人の主張するBC607年の妥当性

このような学術的な年代が推奨されているにもかかわらず、エホバの証人は、前述の通りエルサレムの陥落をBC607年だと主張します。

この年代(「異邦人の時」の起算点)に関してはエホバの証人の歴史の中でも様々な変更や調整がなされてきたため、全てを簡単に説明するのは難しいです。(詳しくは「異邦人の時再考」などをご参照ください)。

この時期の歴史的な経緯を簡単にまとめると以下のようになります。かなり「はしょって」おりますが、冒頭でも述べた「捕囚期間を70年と文字通り解釈する」ということと、その70を「どのように計算に組み込むのか」という点に注目してください。

①ラッセル時代の見解

初代会長ラッセルと再臨派のバーバーは、「プトレマイオス王名表」から、BC536年がペルシャの王キュロス(バビロンの征服者)の第1年と考え、ここを年代確定のための基準年とした。

この数字に捕囚期間である70年を足す(遡る)とBC606年になり、ここから2520年を計算して1914年を導きだした。

※ここで重要なのは、起算点をキュロスの1年としたこと。おそらくエズラ記冒頭に「キュロスの第1年に、[解放の]布告を出した」とあることなどから、計算の起点にしたものと思われる。同時に、この計算には西暦0年がないということが無視されていた。

②問題の発生

「プトレマイオス王名表」が示す年代が、BC538年であることが発覚する。

ラッセルは、これを信じず、536年に固執した。上記「王名表」は信頼性がないと表明するようになった。(内部でもこの問題の指摘はあった)。

第2代会長のラザフォードも、536年を継続して主張した。

③ノア会長時代に行われた調整

1944年にこれをようやく放棄し、後に538年と調整した。(書籍「神の御国は近し」にて」)

これによって、キュロス大王の第1年は538年(実際には春から翌537年の春)と決まった。この結果、ラッセルの主張から「約2年の誤差」が出てしまう。でも1914年は動かせないので以下の調整を行う。

調整1:

キュロスの治世の第1年は537年の春まであるので、ユダヤ人解放の勅令は少なくとも537年の始めに出されたと解釈する。(+1年)。これは上記エズラ記に「第1年に布告が出た」ということとの整合性を保つためでもある。(一般的にはこの布告は538年とされる)。

調整2:

エルサレムに実際に到着するのは537年の秋ごろとなり、ここを新たな起算点にすることに調整。

ここから70年を遡ると、607年の秋になる。これにより、治世第1年でもなく、布告が出た時でもなく、エルサレムに旅をして到着するときという、非常に抽象的な起算点に変更されたことになる。ここでエルサレム陥落は606年を放棄し、607年とすることになった。

調整3:

上記調整だけだと、計算が1913年になってしまうが、くすぶっていた西暦0年問題に対応すれば、0年はないということになり(+1年)、計算上は元の1914年を維持できる結果となった。

このような紆余曲折があったので、ラッセルたちが70年を逆算する起算点としたキュロスの第1年(538)については強調されなくなった。変わって「絶対日付」として、バビロン陥落のBC539年が強調されるようになった。それでも、70年を遡る計算の起点に使用されているのは、BC537年という曖昧な年数である。つまり、1914年ありきの調整になっている。

結局、バビロンの歴史から推定された(エルサレムの陥落の年)587/6年を否定すると、このように70年を使った不自然な逆算による計算になり、1914年にあうように調整し続けることになってしまったのです。特に607年を決定するための基準となった年数である537年というのは、もはや根拠がない、「多分このぐらい」という数字になってしまっています。バビロンが陥落した539年ではなく、布告がでた538年でもなく(エホバの証人は537春)、エルサレムに「到着した頃」が「537年の秋」だろうというアバウトなものです。

したがって、エルサレム陥落という「歴史的事実」をバビロンの歴史から確定するのは意味がありますが、それを宗教的・預言的な70年という数字で逆算して確定するのは常識的な方法ではないということです。70年の数え方すら、諸説あって定かでないのですからなおさらです。

もっとも、この年代が学問的というより信仰に基づく年代計算であることは、エホバの証人も公式に認めています。既に上で引用した「王国が来ますように」の付録の言葉にはっきり書かれていた通りです。

「聖書と一致しない一般の証拠をおもな根拠とする年表よりも神の言葉の導きを第一とし,進んでそれに従う」(「王国が来ますように」付録より)

これはいわば「伝家の宝刀」であり、これをもちだされればもう有意義な話し合いにはなりません。完全に「聖書主義」ということですが、これはやはり無理があると思います。

結論として、最も妥当なのは、一般の歴史家達がいうように、バビロニアの種々の記録を受け入れ、エルサレム陥落時の「ネブカドネザルの18年」をBC587~6とするということです。(70年を遡るという方法はとるべきではない)。

2-1-c. 重要な証拠VAT4956について

この問題の議論では、多くの考古学的史料が登場します。それぞれを考慮する紙幅も、能力もないので、ここではVAT4956についてのみ考えます。(関係する史料の詳しい批評は「異邦人の時再考」等をご覧ください)。

まず、VAT4956について簡単に解説いたします。これはベルリン博物館所蔵のネブカドネザルの第37年の天文観測の記録です。この記録の解析によって、この第37年が、BC568/7年のことだと確定できるのです。これはまさに年代の物差しとなる「絶対日付」と言えます。

2011年10月、11月のものみの塔に、「ひさしぶりの」607年に関係する特集記事が組まれました。「古代エルサレムが滅ぼされたのはいつか」という2部編成の記事です。この記事では、かなり詳しく専門的な情報が提示されているのですが、特にここでは第二部11月号のVAT4956についての部分にだけ注目したいと思います。

ものみの塔2011年11月号

「明らかにVAT4956の天文学的データの多くは、ネブカドネザル二世の第37年が西暦588年であることを示しています。ですからこの事実は、エルサレムの滅ぼされた年が、まさに聖書の示している通り西暦前607年であったことを裏付けるものです」

ここでまず注目していただきたいのは、VAT4956は、エホバの証人の見解を証明するものだ(「裏付けるものです」)と言っています。しかし、このことは重大な疑問を引き起こすことになります。なぜなら、かつての「目ざめよ!」72年7月8日号29ページではこのように述べていたからです。

目ざめよ!1972年7月8日号p29

「しかしなかにはトレミーの規準が定めている年と全く同じ年を,ネブカデネザル治世の第37年としている,古代の天文学上の粘土板,「VAT4956」があるではないかという人があるかもしれません。

確証的な証拠の源には,信憑性がなければならないということを見のがしてはなりません。「VAT4956」にはそれがありますか。あるとは言い切れません。その本は原文ではなく,また中絶箇所がたくさんあります。そこに見いだされるいくつかの用語は現在では理解することさえできません。本文中にhi- bi(“消されて中断している”の意)という記号が2回出てきます。その記号を使うことによって,写字者たちは,自分たちが不完全な原稿を資料にして書いていたことを認めました。」

かつてのこの記事ではVAT4956については「信憑性があるとは言い切れない」と言っていたのです。(前述の「王国が来ますように」付録でも論調は同じ)。

この協会の見解は、ヨンソンの「異邦人の時再考」でも言及されています。このVAT4956についての評価と当時の協会の見解を次のように述べています。(この本の日本語版は2004年改訂版)。

VAT4965は最も良く保存された日誌の一つである。後に写されたものとはいえ、原本に忠実な複製であることに専門家の意見は一致している。

・・・ものみの塔協会は、ある一定の基準を根拠としてVAT4956の証拠を退けているが・・・(p68)

いずれにしても、2011年以前はVAT4956を退けていたことがわかります。

過去には信用おけないものとしていた史料を、2011年の記事では「信頼できる」と真逆に評価していることは重大な問題です。

もちろん、この古代史料についても様々な学説があるのは確かです。また、かつて信じていた学説を放棄することも可能ですし、むしろそれが謙虚さの表れである場合もあります。しかし、この記事ではまったくことわりもなく違った見解が述べられています。ここには誠実さの欠如を感じます。

また、上記2011年の記事の引用の最初の部分で「ネブカドネザル二世の第37年が西暦588年であることを示しています」と述べていますが、ここにも大きな問題があります。実際の専門的な考察は上記参考書に任せるとして、天文現象「全てが」もっともよく当てはまるのは、結論から言うと明らかに568年です。いずれにしても、過去に否定的に解釈していた証拠を、こんどは全面的に受け入れて裏付ける証拠と主張するのはやはり問題があるでしょう。(エホバの証人の主張は、天文現象が568年とも読めることを認めつつも、588年を取るべきだという主張)。

この2011年の記事は一生懸命に作成したのはわかるのですが、あまりに専門的過ぎて、私には十分理解はできませんでした。しかし、上記のようなまったく矛盾する主張などは素人の私でも「おかしい」とわかるものです。

現時点では、VAT4956はネブカドネザルの第37年がBC568/7になると示しているわけであり、これは天文学的な記録とも関連して確度が高い情報だということです。そうするとやはり、ネブカドネザルの第18年は587/6年と素直に受け入れるべきだということになります。

2-1-d. 聖句の解釈自体の不確実性

歴史史料を解釈する場合、「信じたいことを投影する」危険は常にあります。聖書の場合、考古学も聖書本文の解釈にしても、この傾向はより顕著になります。聖書学の世界は昨今、ミニマリストとマキシマリストの戦いのような様相を呈しています。エホバの証人は聖書の不謬性を信じているので、マキシマリストの意見を重視するでしょう。さらに、前述の通り、学問より信仰なので、議論してもかみ合わないということもあります。

エホバの証人の年代に関する解釈を批判する場合にも、聖句のあまりに細かいことにこだわったり、特定の学説を絶対視するなら、同じ轍を踏むことになりかねません。

なので、この2-1-d.では、これらの限界や危険を意識した上で、聖句の読み方の不確実性について考えたいと思います。原語の意味、文脈などから妥当な意味合いを導き出せることも多いですが、そもそもわからない聖句も多いのです。それ以前にそもそも聖書の原本は存在しないという重要な限界を常に意識すべきでしょう。

ここでは起算点BC607年を算定する際に使用する「70年」に関する聖書の記述を少し考えてみましょう。

冒頭でも引用した、エレミヤ29章10節を例に考えます。この聖句の「正しい読み方」も重要なのですが、その読み方の不確実性にも注目してください。

新世界訳:「エホバはこう言う。『バビロンで70年が満了したら,私はあなたたちに注意を向ける。私の約束を果たし,あなたたちをこの場所に連れ戻す』」

聖書協会共同訳:「主はこう言われる。バビロンに七十年の時が満ちたらすぐに、私はあなたがたを顧みる。あなたがたをこの場所に帰らせるという私の恵みの約束を果たす。」

新共同訳:「主はこう言われる。バビロンに七十年の時が満ちたなら、わたしはあなたたちを顧みる。わたしは恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。」

口語訳:「主はこう言われる、バビロンで七十年が満ちるならば、わたしはあなたがたを顧み、わたしの約束を果し、あなたがたをこの所に導き帰る」

新世界訳と口語訳は、「バビロンで」と訳していますが、他の訳は、「バビロンに」と訳しています。

「で」と「に」の違いはおおよそこのように説明できます。

「に"for Babylon"」のケース:

70年の対象がバビロンであれば、エルサレムの滅びというより、バビロンのユダヤへの支配が70年間神によって許される、というニュアンスになります。そうなると、ユダヤ人の実際の捕囚期間が史実とされる50年ほどであっても問題はなく、エルサレムの最初の攻囲もふくめて70年ぐらいの期間を認めることができます。バビロンに70年の覇権が認められているという解釈です。

「で"at Babylon"」のケース:

エホバの証人は、あくまでユダが流刑になっている期間を「正味で」70年と解釈します。なぜなら、エルサレムが荒廃している期間が70年でないと、537年から70年を遡るというエホバの証人の解釈が通らないからです。しかし実際にはユダヤ人がバビロンに正味でとらわれていたのは50年程度だったことは昔から知られていたので、前後に年数を延長するなど様々な解釈が発展することにもなりました。ただ、エホバの証人の場合は、あくまで正味の捕囚期間を主張するため、「で」としか訳せないということになります。

ヘブライ語を見てみると、逐語的には"for Babylon"が正しいようです。意味的には上記の通り大きな違いが出るのですが、実際の翻訳ではあまり厳密には区別されていないのも現状です。(乱暴な言い方をすれば、エホバの証人でなければ、「どちらでもいい」とも言える)。それでも、「このエレミヤに限って言えば」という条件付きですが、この場合「に」が妥当だと言えると思います。

同じエレミヤの25章10節と11節もこの読み方を支持しているように思います。

新世界訳: この土地全体は荒れ果て,恐怖の光景となり,これらの国の人々は70年の間バビロンの王に仕えなければならない。

聖書協会共同訳:この地はすべて廃虚となって荒れ果て、これらの国民はバビロンの王に七十年間仕える。

ここでは、意味的にはバビロン「で」の期間、という雰囲気ではあるのですが、主語がユダだけでなく征服される諸国民になっているので、29章と同じくバビロンの覇権の期間が70年という若干広い意味になると思われます。

この聖句は、「隷属か荒廃か」という議論でも良く使われます。この考察で参考書としている「異邦人の時再考」でも、エホバの証人への反論として、この聖句が論じられています。「隷属」であれば、バビロンの政治的な隷属時も含めて広くカウントできるわけですが、エホバの証人のように「荒廃」と考えると、正味50年ぐらいしかないので計算が合わないという説明です。上記エレミヤの聖句にも「荒廃」は預言されているのですが、期間と結びつけられているのは「隷属である」という指摘です。ヨンソンは、BC609年のアッシリアの滅亡とバビロンの覇権の確定時からバビロン陥落まで70年を数えることを提案していました。(計算上はぴったり)。

ただ、私個人としては、あまり厳密に考えても仕方がない数字(聖句)なのではとも思うのです。(聖書中のニュアンスも一定ではない)。ヨンソンの考察は緻密ですが、イメージとしてはエホバの証人に似ていて、聖書の70年を違った意味で絶対視しているように感じます。

聖書学的には、まず歴代誌筆者が「空になった土地」理論、つまり捕囚中荒廃し空白になった土地は自分たちの帰りを待ちわびているという理論を主張したとされます。このような発想は、捕囚された特権階級に発するものと思われますが(父祖からの相続地というニュアンスからも)、この考えは列王、エレミヤ、エゼキエルに二次的に流れ込んでいるとされます。(「旧約聖書文学史入門」p179)。捕囚中のユダヤ人の中で重要だったのは、期間は別にしても真空状態だった地へ帰還するという発想だったことがわかります。それゆえ、エレミヤでもダニエル9章などでも「荒廃」が強調されるのです。

当時のユダヤ人の神学上の解釈は(絶対とはいいませんが)、「隷属」「荒廃」と分けてはっきり考えてはいないと思われます。むしろ、学問的に判断するなら、実際は「荒廃」が強調されているのです。

しかし、現実はさらにことなります。実際全員が捕囚されたわけではないので、荒廃したとは言えユダヤには多くの人が引き続き暮らし、宗教生活もしていました。また、「解放の勅令」のあと直ぐにユダヤ人の帰国の波が始まったのではなく、それはダレイオス1世の時代(捕囚民の2世代か3世代後)ですし、国家の復興も結局ありませんでした。民は引き続きディアスポラの状態であり、結果として「戻る」より各地へ散りつつ発展して行く形となりました。「旧約聖書文学史」の229ページには、「ペルシャの権力掌握と共に捕囚が終わるという従来の表象[は]虚構(フィクション)である」とはっきり述べらており、たしかに捕囚の始まりは劇的だったわけですが、終わりははっきりとしたものではなく、徐々に状態が変化したと考えるのが自然です。「荒廃」も「隷属」も特定の年にぴったり終わったのではないのです。

このように、「70年」を取り巻く環境は非常に不明瞭なものです。私がここで調べたことも、絶対だなどとはいいません。聖句のある程度「正しい」読みや解釈がわかったとしても、それが史実とどのような関係にあるのかは、また別途考えなければならない問題なのです。

この2-1-d.で強調したいのは、特定の聖句の読みが絶対であるとか、聖書を虚心坦懐に読めば必ずこういう結論になるということではなく、むしろ解釈の不確実性や、多様性を認めることが重要だということです。文章の妥当な解釈は文脈や原語の正しい翻訳などによってある程度知ることができるでしょう。しかし、ほとんどのケースで絶対とは言えないのです。もちろん不可知論的になるのも問題ですが、これまで考えてきたことを総合すれば、特定の歴史上の年代を計算することに、解釈が分かれる預言的な数字(「70年」)を用いるのは問題であるということです。(2-1-b.参照)

「一般の歴史が指し示す年代が聖書と食い違う時に、聖書を選択する」という原則をエホバの証人が固守している以上、ここで提示したような考えは信者の方達にはなかなか受け入れられないと思います。とはいえ、2-1-b.で考えたように、BC607という数字は、1914年ありきで調整された年代であるという事実を受け入れるなら、ここでは聖書の年代を選択するか、一般の歴史の年代を選択するかの問題ではないことがわかると思います。

以上、エホバの証人のBC607年についてここで考慮させていただきました。

2-2. 「1914年」の意味的変遷

2-1.ではBC607という年代(および計算方法)の歴史学的な妥当性を考えました。今度は計算の終点である1914年について考えたいと思います。この年の歴史学的な考察は、この年が「エルサレム陥落」の場合とは違い、預言的な年である以上意味がないので、その解釈の変遷を考慮したいと思います。

2-1.でも指摘しましたが、「1914年こそは異邦人の時の終わりだ」という重要な位置づけだったため、起点を微調整したとしても、1914年はずっと固守されてきました。とはいえ、実は意味合いはかなり変更されてきています。このことは多くの信者は知りません。もっとも、彼らの多くは知る必要さえないと考えているでしょう。(それは聖書解釈の「光が増し加わったのだ」と考える)。

まず、このイエスの再臨についての解釈の歴史を少し見ておきたいと思います。(2-1.の内容と一部重複するかもしれませんが)。

2-2-a. ラッセル登場以前の歴史

この預言的解釈の歴史は、上記ヨンソンの「異邦人の時再考」にやはり非常に詳しく取り上げられています。なので、やはりここでも大まかな流れだけ触れたいと思います。

古代から聖書の預言的年代については様々な解釈がなされてきましたが、19世紀に入ってからは特に再臨運動の高まりもあって、いろいろな年代が発表され、期待されました。

ヨンソンの研究で重要なのは、19世紀英国の人であったジョン・アクィラ・ブラウンの発見です。彼の伝記はよくわからないようですが、発表した論文は知られています。ラッセルが生まれる前ですが、1823年にダニエル書の「7つの時」が2520年間であるという解釈を発表します。彼の場合、起算点はBC604年(ネブカドネザルの即位の年)と異なりますが、エホバの証人や他の再臨派にも大きな影響を与えることになります。

2-2-b. ラッセルの信条

当初のラッセルの信条は以下の2つにまとめられます。

①異邦人の時はBC606年に始まり、1914年に終わること(2-1.参照)

②1874年以来、イエスが目に見えない形で再臨している

これは実は今とはかなり意味が違います。今のエホバの証人の解釈では、1914年に異邦人の時が終わり、その後イエスの再臨が始まったというものです。ラッセルは1914年以前に「主の臨在」は始まっていて、1914年に何らかの最高潮を迎えると考えていたのです。

ただ、ラッセルの発言は1914年が近づくにつれて、慎重になっていきます。1914年1月1日のものみの塔誌上ではこのように述べていました。

"As already pointed out, we are by no means confident that this year, 1914, will witness as radical and swift changes of Dispensation as we have expected."

" If in the Lord's providence the time should come twenty-five years later, then that would be our will."

「既に指摘した通り、1914年の今年、我々は摂理による根本的で急速な変化が期待通り見られると全く確信しているわけではない」

「その時の来るのが25年後であったとしても、それは我々の望むところである」(「異邦人の時再考」p26の日本語訳より)

このころには、ラッセルはこれまでの「年表」を放棄しつつあったように思われますが、1914年に第一次世界大戦が勃発します。この出来事は彼の確信を再び強めるものになりました。

大戦中にラッセルは亡くなり、第一次世界大戦も神の支配への呼び水になることなく終わってしまいます。しかし、それでも彼らが拡大を続けたのはこの1914年の第一次世界大戦勃発が「預言の成就」と考えられたからです。

2-2-c. ラッセル後、現代までの意味的変遷

その後、2代目会長のラザフォードの元で、1914年は「終わり」ではなく、イエスが目に見えない様で天で王となったという「始まり」に変更され、信じられるようになりました。(ただし、その後もしばらく1874年の再臨が混在しているのは不可解ではあります)。1914年を保持しつつ、1925年などの年代が同時に強調された時代もあります。

統治体のメンバーだったレイモンド・フランズの公表した資料によれば、過去に1914年に関係した議論は度々統治体内でなされていたことがわかっています。(「良心の危機」p282~)。

1975年2月の会議で、会長だったN.H.ノアは、副会長F・W・フランズ(レイモンドの叔父)の1975年についての講演について不安視していました。当時フランズは講演などで人類誕生の6000年期が1975年に終わり、この年に終わりが来るとかなりはっきりと述べていたのです。(当時のものみの塔の記事も基本的にはその論調であったが、抑制的な記事も混在していた)。

この会議の席上で、1914年問題についても話合われました。当時の会長ノアは次のように語っています。

「私の知っていることもある。エホバが神であること、キリスト・イエスが神の子であること、イエスは我々のためにその命を贖いとしてくれたこと、復活があること。しかしまた、あまりよくわからないこともある。1914年、これはよくわからない。我々も1914年の話はずっとしてきている。正しいかもしれないし、そうであって欲しいとも思う。」(「良心の危機」p282)

この発言は、彼らしいと言えば彼らしいものです。組織者としては非常に優秀であったノアは、実務畑で一生を組織に捧げた純粋な一人の信者だったのでしょう。一方で教理面では博識の副会長であるフランズに頼り切っていたとも言えるわけですが(副会長フランズはノアにバプテスマを施した人でもある)、同時にこのような一抹の不安を感じてもいたのです。

この会議は75年のものですが、会長すら1914年に確信が持てなかったという点が重要です。

その後1979年の執筆委員会の会議においては、紆余曲折あって結局1914年の固守が決定されました。この席で当時の執筆委員会を率いていたライマン・スウィングルは、このように最後に述べたといいます。

「わかりました。皆さんそうなさりたいのならそれでよろしいでしょう。でも少なくとも皆さん、1914年に関しては、再臨派から全部もらっているというのはご存じですよね」(同p281)

スウィングルが最後にこのように(切れ気味に)述べたのは、彼がこの会議の最初に「いろいろな年代に振り回されるのはもうごめんだ」ということを表明していたからでしょう。スウィングルの「部下」だったR.フランズも起算点であるBC607年に根拠がないことを述べましたが、会議は結局1914年を据え置くことで終わりました。

1980年の統治体の会議でも1914年とマタイの「この世代」について議論されました。1975年の予言が外れ、その対応に苦慮していた統治体はこの会議で、「この世代」についての説明をどうするか討議しました。1978年に出した「読者からの質問」(日本語:ものみの塔1979年1月1日)において、公式の見解を出しましたが、信者にあまり納得が得られなかったことが報告され、「司会者の委員会」(統治体内の委員会)からは、1914年を温存しつつ、「この世代」の始まりを1957年に引き下げる案も提案されました。これはさすがに奇抜すぎて会議でも受け入れられませんでしたが、結局「この世代」の教理はこの後様々な調整をされて1914年とセットで「温存されて」ゆくことになります。(「この世代」についての最新の見解は冒頭で既に述べました)。

このような歴史的経緯を振り返ると、1914年に無理があることは「薄々」皆気づいていたということがわかります。それでも見て見ぬふりをして、1914年にこだわり続けたというのが真実の歴史です。その結果、1914年という年は変更できないものの、その意味づけは変化させざるをえなかったということなのです。

3.いつまで終わりを信じ続けるのか

BC607年~1914年という年代に関係する様々な 問題を考慮してきました。「終わりが来るのか」というのは誰にもわからない問題ですが、終わりが来る時代を聖書から導き出せるのかという問いには、「いいえ」と答えたいと思います。

私が近年一番の問題だと感じたのは、前述の「世代」に関しての新しい見解の発表です。1914年の「世代」についての解釈は既に破綻しつつあったため、「二つの重なる世代」という珍妙な見解を打ち出しました。私としては、この解釈を打ち出した時点で「すべて終わった」と感じました。これはそれまでのエホバの証人らしくなく、聖書にはまったく示唆されてもいない、まったく場当たりな解釈でした。(それまでは、強引でも聖書的根拠を示していた)。1914年の教理の延命であり、非常に苦しいものです。

なぜ、このような方向へ組織が進むのでしょうか。ヨンソンの本の序文にH・デール・バウムバッハ博士の言葉が載せられていました。

不安に襲われる人は不安をかき立てる問題に直面すると、不安の原因となっているものを本能的に押しつぶすか、さもなければそれを心の奥底へ押しやってしまう。

統治体のメンバー一人一人は、(クセはあっても)敬虔なエホバの証人です。もちろん彼らの心の内はわかりませんが、それぞれに誠実に信仰を持っていることでしょう。しかし、これもこのnoteで繰り返していることですが、「誠実さだけでは不十分」なのです。歴史を見ても、誠実さのゆえに多くの血が流れてきました。もちろん、エホバの証人の場合、誠実さが暴走して文字通り他者に暴力を振るうことはないでしょう。しかし、排他性や組織防衛という宗教の持つ本能のようなものは、実際に存在するのです。よほどのことがない限り、「終わりを信じ続ける」ということになるのでしょう。

これまで、このnoteで繰り返し述べてきたように、聖書主義的な議論を行うことはあまり意味がありません。重要なのは、歴史の本質を理解することです。「歴史的事実」とは、あくまで相対的な事実なのであり、生涯をかけるほどの絶対性を持ち得ないという点を理解することが重要です。言い換えれば、「はっきりとはわからない」ということが「わかる」ことが重要ということになるでしょうか。

関ヶ原の合戦や本能寺の変がもし史実でないとしても、現在の私たちの生活がひっくり返ることは(通常は)ないでしょう。また、関ヶ原の戦いが1600年ではなかったとしても私たちの生活に変わりはありません。(もちろん、1192問題などを思えば、学校の先生や生徒さん、受験生の皆さんなどはある意味で大変でしょうけれども)。

エホバの証人の場合、1914年が違う、BC607年が違うということになると、人生そのものが変化しうる可能性があります。くどいようですが、それは本来の歴史の相対性を考えるとやはり常識を越えた依存度ということになるでしょう。

最初に述べましたとおり、史実として今私たちが確言できるのは、預言された年代はたびたび外れ修正されてきたということと、世界の終末は未だ訪れていないということです。

信じるのも、それに人生を懸けるのも自由ではあります。しかし、そのような教えについて議論する自由や、誤りだと感じた場合にいつでも別の生き方を選ぶ自由も担保されるべきでしょう。

かなりの長文失礼しました。

【PR】▼1914年について極早い時期から考察した名著が日本語でも出ています。スウェーデンの元長老による「1914年」についての考察。70年代に統治体へ提出した文書が元になっています。(著者は残念ながら2023年に亡くなりました)。

【PR】▼日本のエホバの証人分析なら、この本が一番優れています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?