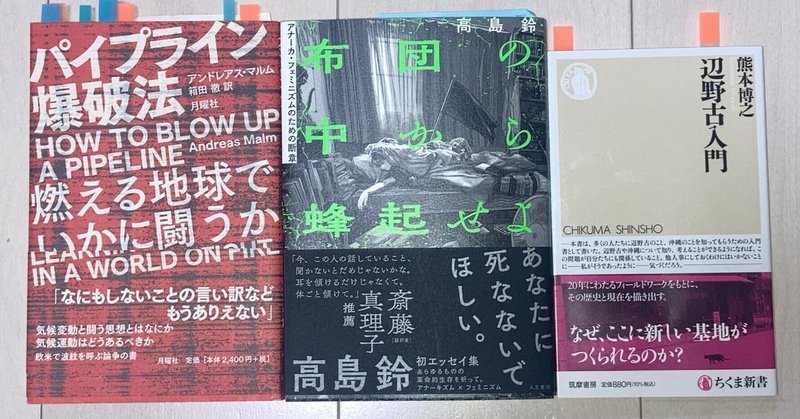

個人的読書2022年「今年の3点」

①アンドレアス・マルム『パイプライン爆破法 燃える地球でいかに闘うか』月曜社

②高島鈴『布団の中から蜂起せよ アナーカ・フェミニズムのための断章』人文書院

③熊本博之『辺野古入門』ちくま新書

現代において「抗い」とはどのような形態をとるのか、深く考えることができる本に出会うことができた。①は超富裕層がジェット機に乗り回る「相も変わらぬ日常」(ビジネス・アズ・ユージュアル)をぶち壊し、気候変動を止めるために「財物を破壊する行動」(サボタージュ)を提案する。「暴力」について改めて考えなければいけないほど危機は差し迫っている。一方で②は題の通り「抵抗の意志を維持しながら生きる営為」そのものを「革命」として肯定する。マッチョイズムのへ陥落を避け、「本気」で今と違う世界を想像するためにはアナキズムとフェミニズムは両輪不可分な思想だ。③は「抵抗」することの難しさと辺野古地区を追い詰めている「本土」の責任を明らかにする。「決定権なき決定者」とされてきた区民の苦悩を歴史と丹念なフィールドワークから迫る。

年末の新聞書評欄では「今年の3冊」的な記事が載っている。その年に発売された本の中から有識者が良かった本を選ぶ企画だ。例えば朝日新聞は12月24日付の紙面で12字×27行で21人の書評委員の3冊を紹介している。

専門書がある大型書店まで車で40分以上かかり、唯一ある地元のTSUTAYAの書店コーナーには嫌韓本しか並んでいない地方に住んでいると週末の新聞書評欄を読む時間が唯一の文化的な時間である。

個人的には本との出会いを「年単位」で区切るのは違和感ある。本との出会いは年代を超えて新たな発見があり、自らを豊かにしてくれるものだからだ。「年単位」で区切ることで年末に買って読むよう「消費」を煽るようにも感じる。

ただ、なんからの形で書き記さないとなんとなく時間が過ぎてしまうし、本を読んだインプレッションを忘れてしまうことにつながる。加えて昨今の出版業界では出版後に著者が語るイベントや学会でのセッションなどもあり、北海道の田舎にいてもオンラインで参加することができた。なので3冊、今年出版されて今年読んだ本を書き記すことにした。

①アンドレアス・マルム『パイプライン爆破法 燃える地球でいかに闘うか』月曜社

これほど刺激的なタイトルがあるだろうか。同書はHow to Blow Up a Pipeline, Verso, 2021.の翻訳であり、同書解説の通り日本の環境運動では「残念ながらいまだ議論されることの少ない」課題を扱っている。

第1章ではグローバル・ノースの環境運動が抱える課題、具体的には西欧の「エクステンション・リベリオン」(XR)の”穏健な”活動が批判対象となっている。「暴力/非暴力」をめぐる議論を整理するために著者は過去の社会運動(ガンジー、公民権運動、パレスチナ解放運動、反アパルトヘイト闘争 etc)を参照し、現代の運動がとる「戦略的平和主義」の限界を指摘する。むしろラディカル派がいたからこそ、闘争の目的は達成された。そのことを公民権運動のキング牧師とマルコムXの例を挙げながら「正のラディカル派効果」について語る。

ラディカル派効果の理論は、アフリカ系アメリカ人の闘争をはるかに超えたところでも当てはまる。二十世紀の西欧での労働者階級政治の歴史はわかりやすい例だ。参政権、八時間労働、福祉国家の土台づくりーー改革派の労働運動がもたらした進歩は、左翼とそれより左の勢力抜きには考えられないものだっただろう。

第2章ではグローバル・ノースの富裕層による奢侈的消費が気候変動を圧倒的に加速していることを前提とした上で著者が実際に行なってきた「SUVのタイヤの空気を抜く」という「財物を破壊する行動」(サボタージュ)が示される。

二〇〇七年七月の暖かく静かな夜、ストックホルム中心部で最も裕福な地区であり、億万長者や貴族が住み、静謐な雰囲気が漂うエスターマルムを、市内の別の場所に住む若い男女のグループが訪れた。飼い犬を連れて夜の散歩をする者もいれば、電気を消す前に窓から外をちらっと見るものもいたし、ふらつきながら自転車で帰宅する者もいた。しかし誰一人として私たちのこを気にはとめていなかったようだ。私たちは通りを少し歩いて立ち止まり、しゃがみ込み、再び早足で歩き出し、立ち止まり、かがみ込み、立ち上がり、また歩き出した。エスターマルムの歩道には、やがてその正体が明らかになるシューという音が何時間にもわたって続いていた。

このSUVというのがまさに奢侈的に温室効果ガスを排出する富裕層の象徴で、そこに打撃を与える行動をするのが「サボタージュ」の真意だ。何でもかんでも壊せば良いというわけではない。

財物破壊とは暴力であることを受け入れなければならない。ただしそこには、財物破壊を望まない人物(たとえばリック・ベリーとその仲間のエナジー・トランスファーの株主たち)の資産に損害を与えるために、意図的な物理的な力を行使する限りという条件がつく。

第3章では「絶望と戦う」と題して、カタストロフィを受け入れて「気候運命論者」たちを批判している。その中で最後の方にティモシー・モートンを批判している部分が興味深い。モートンは近年、「人新世」の思想家として翻訳書も立て続けに出版されている。この辺は『現代思想』2020年1月号の斎藤幸平・篠原雅武の対談「ポスト資本主義と人新世」を思い出した。

4月18日に開かれたPP研の合評会にも参加した。その中で訳者の箱田徹さんの解説も聞くことができ、著者のマルムがスウェーデン出身でパートナーがイラン人ということや、グローバルノースの運動がグローバルサウスの運動からの批判にどのように応答しているかを知ることができた。

同書で紹介しているエンデ・ゲレンデはフィンガーに色をつけて梯団組むときに「ピンク」「ゴールド」と色で識別して呼ぶことをやめたという。また。運動内でも「自分たちに切迫性がないから盛り上がらないという議論」を退けたり、運動内のWSで植民地主義を取り上げたときに採掘=採取主義を頻繁に議題に挙げている。また、(ドイツであれば)運動が白人男性中心になるから、それ以外の主体をいかに可視化するかというのを意識性を持って取り組んでいるという。

訳者の箱田さんは講談社現代新書『ミシェル・フーコー 権力の言いなりにならない生き方』も買ったのでゆっくり読みたいと思う。

②高島鈴『布団の中から蜂起せよ アナーカ・フェミニズムのための断章』人文書院

言わずもがな2022年の紀伊國屋じんぶん大賞。たまたま12月上旬に旭川のメンタルクリニックの帰りにジュンク堂で見つけて手に取って冒頭部分を読んで即座に購入を決めた。完全にアジられた。序章の一部は人文書院のnoteで試し読みができる。

「アジられた」と書いたけど、本書の文章はとても優しい。基本的には大小のエッセイや批評で構成されているがテーマごとに章が組まれている。第2章「蜂起せよ<姉妹>たち」や第3章「ルッキズムを否定する」はシスヘテロ男性として完全に盲点だった。反省しかない。

高島さんがブログで書いている通り、これまでの「じんぶん大賞」は「今まで男性ジェンダーの人物が書いた本が多くランクインしてきた」なかで同書が受賞したのは新しい流れなのかもしれない。

個人的に一番響いたのは第4章の「布団の中から蜂起せよーー新自由主義と通俗道徳」の「セルフ・インタビュー2022年3月2日」だった。

――何かしないといけないと思っているんですね。

ええ。ずっと。

――でもできていない?

多分そうです。

――多分。

何かはしていると思うんです。一方の私はわかっているんです、自分は心身の限度に沿う形でできることをやっているし、仮にできていなかったとして、それを責めるのは自分の矜持に反すると。でも自分が自分に対して向ける視線は、全然自分を許せない。何も「生産的」なことをしていないように思えて仕方ないんです。

この思考がめちゃくちゃしっくりきた。私も他人に対して「生産的」という眼差しを向けることは拒否しても、自分の奥底から「生産的」という言葉が浮かんでは消えてくる。自らを「生産的」ではないと考えると「無能感」が身体を支配する。内なる優生思想ではないが、このように考えてしまう根源を著者は「通俗道徳」として説明している。そして、そのカウンター・パートとして「寝そべり主義者宣言」を引用している。

働かないことの肯定。何もしないことの肯定。それがあるだけでメンタルがこんなに引き裂かれることもないのに。

今年はメンタルを病んで1ヶ月仕事を休んだ。そのときに考えていたのは「いかに仕事に復帰するか」で、休みの半分を過ごしてしまった。復帰してからも完全に回復せず低空飛行の時に同書を手に取り、寝る前に読んで気持ちが楽になった。パートナーにも送って布教し、再度自分用の2冊目を買ってしまった。

12/10に行われた北村紗衣さんとの対談刊行イベントもオンランで視聴した。対談の中で北村さんが栗田隆子さんの『ぼそぼそ声のフェミニズム』(現代書館、2019年)の後継書として同書を位置付けていた。以下の部分は通底している問題意識だと思う。

運動において、「やったか、やっていないか」を問い詰めるのは本当にナンセンスだと思う。たとえばデモに来たのか、来なかったのか、人をオルグしたのか、しなかったのか。行動を基準に人を二分し、「動けない人」を「動ける人」の下位に据えるような発想を、私は否定したかった。「動ける人」だけが誉められる革命は「動けない人」をさっぱりと切り捨てる。それで社会が変わったとして、そこに現れるのは新しいマッチョイズムの「帝国」なのではないか? 布団にうずくまる人をオルグできない革命は、私の革命ではない。それはあらゆる差別を否定し、弱い生を擁護しようとするフェミニズムから学んだことだ。

また対談の中で少年マンガの左翼批評を通して「優しく胸ぐらを掴む」と言っていたのが印象的だった。

③熊本博之『辺野古入門』ちくま新書

11月末に大学院での研究を発表する機会があり、改めて勉強する意味も込めて積読していた沖縄関係の本を読んでいた。同書を読む前に著者の前著である『交差する辺野古』(勁草書房、2021年)も読んだ。

前著にも通底するが同書が指摘するのは辺野古が「決定権なき決定者」であることだ。集落として容認しようがしまいが、政策決定は国政によってなされている。2009年の民主党政権の県外移設断念に象徴されるように国の政策が根本的に変わらない限り計画は降りかかってくる。

このように書いてしまうと、辺野古はお金がほしくて受け入れを容認しているのかと見えるだろう。

そういう側面があることは否定しないが、そもそも辺野古には、沖合案だろうがV字型案だろうが、建設されたとしても補償金が自動的に入ってくるわけではないことは指摘しておきたい。しかもV字型案で建設されたとしても、埋め立てによってできる土地は国有地になるし、シュワブの陸上部分については既に軍用地として提供しているため、軍用地料収入が増えることもない。

つまり辺野古としては、何の交渉もなしに建設されてしまえば、負担だけが降りかかってくることになるのである。移設候補地となった当初こそ「千載一遇のチャンス」と捉えた区民は多くいたが、それはシュワプがもたらした幻影でしかなかったのだ。

第1章「辺野古の歴史」でキャンプシュワブ受け入れの経緯が書かれている。三上智恵監督の『戦場ぬ止み』(2015年)など各種メディアでも辺野古地区がキャンプシュワブと友好的であることは表象されていたが、そもそもシュワブができる経緯は『交差する辺野古』を読むまでまでつぶさには知らなかった。米軍から土地接収を迫られた際に「山依存」の生活から脱却を図って当時の区民が決断した経緯を詳しく書いている。

そして、第2章ではその際に土地を持っていた「旧住民」の意向が集落の意思決定機関である辺野古行政委員会で大きく反映される構造になったことが書かれている。この点が本書で何度も取り上げられる住民組織「命を守る会」の西川征夫さんの「抗い」にも繋がっていく。

同書で印象的だったのが2014年の翁長前知事が出馬した県知事選の当確後のマスコミの対応だった。熊本さんは「区民の会」事務所で当確を待ち構えていた。

だがそこに、これまでならいたはずの人たちがいなかった。報道陣である。地元紙の記者が来たのは、メンバーのほとんどが帰宅した二一時三〇分頃のことだった。ゲート前が盛り上がっていて、くるのが遅れたのだという。

地元紙が総力戦体制で臨んでいたであろうことは想像に難くない。人員不足などの事情はあったのだろう。だが地元紙が、辺野古を伝える場として、区民の会よりも「ゲート前」を選択したのだ。普天間移設問題の現場としての「辺野古」が注目されるほど、区民が生活する現場としての辺野古は後景に下がっていく。そのことを象徴する風景だった。

この点は『交差する辺野古』の第8章で提起していたと「政治の時間」「運動の時間」「生活の時間」という「時間の経験のされ方の違い」に着目した運動と辺野古集落のズレを象徴的に表している場面だった。

12月4日の沖縄社会学会でのシンポジウム「辺野古で暮らすということ―シュワブと歩んだ歴史と普天間基地移設問題への応答」も聞くことができた。

それ以外にも・五十嵐太郎『誰のための排除アート?』(岩波ブックレット)とか、クリステン・R・ゴドシー『あなたのセックスが楽しくないのは資本主義のせいかもしれない』(河出書房新社)も反資本主義の想像力を掻き立ててくれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?