第72回何を語るかよりもどう語るか

1、導入

今日は地元の小学生がお寺を見学に来たので案内をしていました。

我らが政宗公の人となりを語る中で、仙台にあるお墓の発掘調査成果に触れました。

よくアニメやゲームで刀の鍔でできた眼帯をしているように描かれますが、これは創作ですよと。

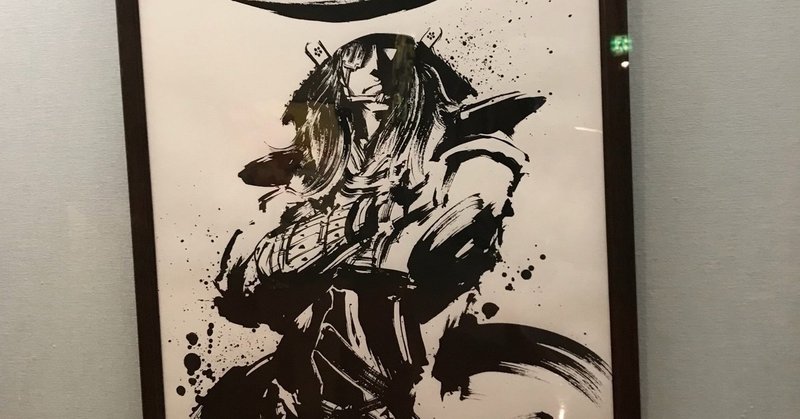

ちなみに冒頭写真はいまお寺で展示されている特別展より。珍しく写真撮影可でした!

お墓には愛用の品々が副葬されていましたが、眼帯はありませんでした。

代わりに当時は珍しい鉛筆とか、西洋風のブローチとか、愛煙家らしくキセルとかが入っていました。

2、関心のズレ

もちろん創作もので一般の目に触れて、ファンが増え、地元を訪れてくれる観光客が増えるのはすごく喜ばしいことです。

事実わが町の観光客数のピークは

大河ドラマ「独眼竜政宗」の放映の直後ですから。

ただ、そこから生まれた根拠のない俗説を、

実は嘘なんですよ〜

とネタバラシするのはこの仕事をしている醍醐味でもあります。

渡邊大門さんという研究者がTwitterでつぶやいていたので気になったのですが、

一般の方は、政治史の事件や、英雄譚にばかり興味を持つが、歴史学者は地味な庶民の暮らしについて新たなことが分かった方がおもしろいと感じている。

というような趣旨のお話をされていました。ツイートにコメントもしたような気がしますが遡っても原文が見つけられませんでしたので、誤っていた場合はご容赦ください。

ただ、一面ではこのような事実もありますが、現場のもっとも近いところで見ていると少し違うような気もしています。

3、狭間を埋めるためには

例えば、自分が住んでいるところのすぐ近くに、とても大きな貝塚があったんですよ〜 とか

いつも散歩するコースの道端にある石碑はこんな由緒があって〜 とか

一年に一度お祭りするこの神社は実は1000年以上前にこの町に来たんですよ〜とか

究極にローカルな話であれば、興味を持ちやすくなるのではないでしょうか。

さらには縄文時代だって、鎌倉時代だって広域で流通している物品があり、辿っていけば汎日本的な話もできますし、

中央の政治的な事件の影響が回り回って地方にも波紋を広げていることは間違いないのですし

そこは素材と語り方次第ではないかと思うのです。

偉そうなことを言っていますが、今日も小学6年生にどこまで伝わっていたかわかりません。

こちらの伝えたいという思いが大きすぎて話が長くなったので、消化不良ではなかったかと心配しています。

もう少し要点を絞って、わかりやすく伝える工夫をしていきたいと思います。

今週金曜日にあと2回小学生向けの案内が予定されています。

今日よりも明日がよい世界でありますように。

#小学生向けの案内 #渡邊大門 #Twitter #究極にローカル #伊達政宗は眼帯してない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?