宮沢和史×こだま和文 (極東ラジオ アーカイヴ)

ダブナイト

1991年7月16日放送 DJ=宮沢和史、ゲスト=小玉和文元ミュート・ビート(THE BOOMの「敬称略」でも歌われる、日本を代表するダブ・バンド)のリーダー、トランペット奏者の小玉和文さんがゲストということで、スタジオ中が緊張してました。宮沢和史が担当していたラジオの音楽番組『サカナラジオ』で1991年7月から8月にかけて7週連続で放送されたレゲエ企画「サカナ・サンスプラッシュ」。ゲストはPJ(シンガーズ・ナイト)、小玉和文(ダブ・ナイト)、朝本浩文(バラエティ・ナイト)、川上つよし&北原雅彦(ヴィンテージ・ナイト)、ランキン・タクシー、ナーキ、下村誠(DJナイト)。その中から小玉さん登場回の模様です。

MUTE BEAT「COFFIA」(1986年)。トランペットを吹いてるのが小玉和文さん。キーボードは後にTHE BOOMのツアー、レコーディングに参加する朝本浩文さん。

宮沢 小玉さんとは3月にASWAD(UKレゲエバンド)のライブが渋谷クアトロであったときに、初めてお会いして。「あっ、小玉さんがいる!」ってんで緊張したんですけど、近寄って話しかけたという。

小玉 いやー、僕は嬉しかったですよ。あんまり人に会うこともなくてですね、知り合いに会ってもあんまり声をかけないでそそくさと帰ってしまうことが多いんで。新鮮な感じでした。

宮沢 そのときのことを覚えていらっしゃいますか?

小玉 もちろん覚えています。

宮沢 よかった、よかった。僕、あのライブで一番驚いたのはベースで、僕もベースの音を出したいんだけど、出せば出すほどフレーズが分からなくなるし、他の楽器を食っちゃうし、いつもベースの音には悩んでて。でもあのASWADのライブってベースの音がすごく出てるのにクリアだし。どうなってるんですか?

小玉 まあ、レゲエとかブラック・ミュージックの要になってるのがわりとベースなんだけど、だいたいね、日本の場合は低音に関してリスナー側の要求が少なかったと思うんですよ。僕は他のどんな音楽にしてもボトムっていうのをもっとみんなが要求するべきだと思ってたんですよね。で、それを見事にやってるのがレゲエの連中だったわけで。ジャマイカの人たちって体質的にベースを要求する人たちだったと思うんですよ。ところがいいベースだけ聴きたくても音楽がゴチャゴチャしてたり、中途半端なものだったりすると、ただうるさいだけになっちゃうからね。それで、ベースのフレーズががっちり決まってて、そこにカッティングが入ってきてね、あんまり余計なことをやらずに、そのリズムの中から出てくる質感っていうかうねりだけをね、身体で聴くような人たちがリスナーでいたわけだし、そういうことがベースがクリアに出てくるということだったと思うんだよね。

宮沢 僕も小玉さんがさっきおっしゃったように、日本のバンドってボトムっていうか低域を求めてる人が少ないなーって思ってたんです。そんなときにランキン・タクシーの『火事だあ』とミュート・ビートのレコードを聴いて、低音を大事にしてるなあ、と思って。僕、その前にジャマイカに行ったんですよ。で、行ってみるとタクシーの運転手とかも窓開けてガンガンに(レゲエを)かけてて。大音量でベースの音程さえ分からないくらいだけど、すごく低域で。どうやらベースをイコライザーでガンガンに低い音を出しておいて、後でコンプレッサーかなんかで圧縮するらしいんですが。ま、言葉じゃわかんないで今度僕もジャマイカでミックスしてこようかなって思ってるんですけど。

小玉 ベースだけ大きくすればいいのかってことになっちゃうんだけど、ベースが気持ちよく聞こえるっていうのは、リズムにちゃんと組み込まれているからだよね。なんだかこうガチャガチャした、僕から見てつまらないタイプの音楽って、何もかもが大きいんだよね。ギターもでかいし、ベースも大きい。その上、気持ち、リズムっていうのを出してくれないから。レゲエの場合だとリズムってものがちゃんとあって、それでもってベースの重要性が出てきてるってことだと思うんだよね。

宮沢 レゲエのベースを耳コピーしてみるとシンプルなんですよね。

小玉 その歌ってるメロディーと歌の内容ってものに(バンドのメンバー)みんなで協力するわけだよね。何も「僕はこういうベースが弾けます」とか、「こういうギターが弾けます」とかいってガーンと弾いてるわけじゃなくて、そういうかたまりっていうかね、全員でひとつのものを見せていくっていうことが曲として自然に成り立ってて、歌と歌詞を大事にしていれば、そんなに難しいベースをやらなくたっていいじゃないかって、しかも自分が気持ちいいてことを作り出してったってことだと思うんだけどね。

宮沢 僕のバンドもそういう面に来てて、やりたいこといっぱいあるし。一曲一曲でそれを全部出したほうがいいのか、そうじゃなくて全体の質感とかそういうところでやってたらいいのか、とかね。

小玉 だから音楽って、こういうやり方が一番いいっていうのは別にないと思うんだよね。偉そうな言い方になっちゃうけど、好きなことやりたい人間が4人なり5人集まって、とにかく好きなことをやってみようっていう良さもあると思うんだよね。そこからレコードを作ったり、ライブをやってくことで、ここはちょっとベースを聴こうとか、ここはちょっとギターの音がいいから聴いてみようとか、だんだんできていくと思うんだよね。

ダブ

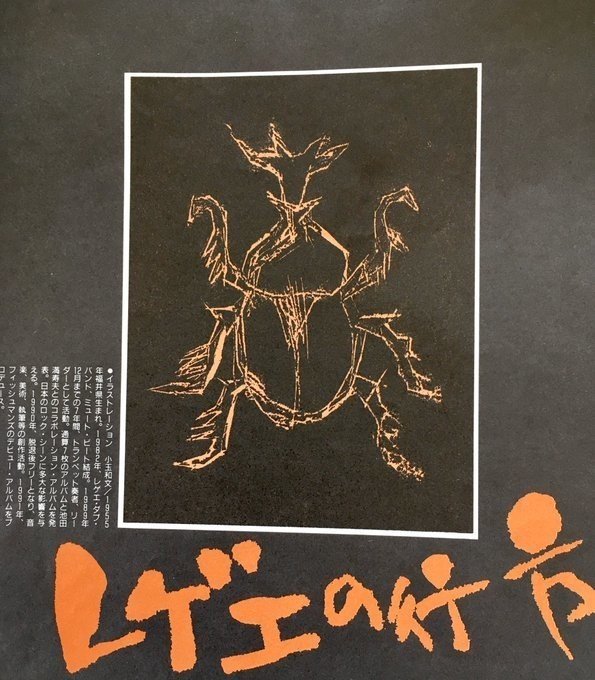

小玉和文小玉和文さんによる、THE BOOMのファンクラブ季刊誌『エセコミ』レゲエ特集号(1991年10月号)への寄稿。版画も同誌掲載のこだまさんによるもの。

DUBと書いてダブと読みます。辞書を引きますと、———再録音をする。音響効果を加える———と出ています。

ダブはジャマイカのレゲエ・ミュージックの内でクリエイトされた一つのスタイルです。ジャマイカでは1960年頃から、アフリカ音楽やカリプソといった原始的な美しい音楽と、アメリカの黒人達のリズム&ブルースやジャズ、ロックンロールをミックスさせ、スカ〜ロック・ステディ〜レゲエ〜DJ〜ダンス・ホール・スタイル、という風にレゲエ・ミュージックをクリエイトさせてきているのですが、そこで役に立ってきたのがダブという手法であり、感覚であった様に思われます。

そもそもダブは、ダブ・ヴァージョンという形でレゲエ・ミュージシャンや歌手が録音した7インチ・レコードのB面に、A面の曲の歌を除いた演奏だけを刻んだものから発展してきた様に思います。つまりカラオケの様なものです。このレコードを聴かせる為にラジオ局や街頭でB面のヴァージョンを使って歌ったり、話し言葉をのせてDJをやったりしていました。また同じレコード2枚を使って、ダンス・ホール(ディスコ)で一曲を長く聴かせたり、踊らせたりする様になります。そのうち12インチ・シングルという、さらに長く聴かせるレコードが出てきます。それをディスコ・ミックス、あるいはダブ・プレートと呼ぶ様になりました。

歌の入った曲の歌を取っ払って聴いたり踊ったりするのですがから、元々シンプルなフレーズを繰り返すレゲエのリズム・トラックでは、聞き手の感覚を刺激するアクセントや効果音が欲しくなります。そこでレコーディングの段階ですでに完成している曲を解体し再構築するのです。ベースとドラムのリズムをむき出しにして、その一発一発にアクセントを加え、ベースの音量を極端に上げ下げし、時には瞬間的に中心になっている楽器の音を抜き去る事で、攻撃的なインパクトを与えます。演奏者が音を加えたり、重ねる事で説得するのではなく、削り取って抜き去る効果でインパクトを出す方法をレゲエの中で生みだしたのです。それまでのロックやジャズは、インパクトを出すために、アドリブやノイズを押しつける事が多かったのですが、ダブは当たり前に出ていた音を急に消し去る事で、ヒヤッとさせるのです。しかも、曲を構成する最も有効なフレーズだけを抽出し、聞き手の感情(グルーヴ感)を持続させます。

こうしたダブ・ヴァージョンを利用し、別人の歌手が違うメロディーをのせて歌う様にもなります。ですから気持ちの良い、良いリズム・トラックがあれば同じカラオケなのに違った歌とメロディーでヒットしていく事もあります。このセンスが現在のHIP HOPやハウス、DJといった音楽シーンにも反映しています。こうしたクリエイティブな感覚は、日本におけるカラオケとは全く異なるものです。

さて、ダブを大きく発展させたアーティストの一人に、キング・タビーという人がいました。キング・タビーはジャマイカ人の電気技師、簡単に言えば電器屋さんでした。彼はレゲエ・ミュージシャン達の機材を修理したり、アンプやイコライザーを自作していましたが、そのアイデアをレコーディングに応用し始め、レコーディング・エンジニアとなり、スタジオを創り、世界最高のダブ・マスターになりました。キング・タビーについては高橋健太郎氏の『音楽の未来に蘇るもの』(太田出版刊)に詳しく書かれています。レゲエの内にあるダブ感覚を少しでもいい、見つけていってください。

極東ラジオ

2002年11月30日放送 DJ=宮沢和史、ゲスト=こだま和文THE BOOMの新曲「僕にできるすべて」で印象的なトランペット・ソロを披露しているこだま和文さんがゲストでした。MIYA&YAMIのバンドメンバーとして1994年に、テレビでスタジオライヴを行なったことはあるのですが、レコーディングでTHE BOOMとコラボレーションが実現したのは今回がはじめてのことです。

こだまさんは、1955年福井生まれ。1982年ミュート・ビート結成。1987年ファーストアルバム『FLOWER』、1988年セカンドアルバム『LOVER'S ROCK』、1989年サードアルバム『MARCH』『LIVE』リリース。1990年ミュート・ビート脱退→ミュート・ビート解散。

1990年のミュート・ビート脱退(解散)後は、ソロアルバム『QUIET REGGAE』(1992年)、『Requiem DUB』(1999年)、『STARS』(2000年)、『NAZO』(2001年)などをリリース。その他にもフィッシュマンズのプロデュース、映画音楽『集団左遷』(1994年)、『ピストルオペラ』(2001年)や、屋敷豪太さんとのユニットKODAMA &GOTA;(1996年)などで活躍。THE BOOMとは「僕にできるすべて」(2004年)のレコーディングに参加。2009年、THE BOOMトリビュートアルバム『BOOMANIA』には自身のトランペットをフィーチャーした「僕にできるすべて」REMIXを提供。

※ 最新作は、KODAMA AND THE DUB STATION BAND名義でのアルバム『かすかなきぼう』(2019年)。

こだまさんの出演コーナーが終わったあと、MIYAがこだまさんのことをこう語っていました。

「ミュージシャンとしてかっこいいですね。凛としてる。こだまさんには侍のようなイメージがあるんです。こびないし、自分の美学を徹底的につらぬく感じが僕は大好きです。いい先輩を持ったなあ。憧れられる先輩を持ってるというのは幸せです。財産です」

宮沢 「僕にできるすべて」の中で僕の念願の、こだまさんとのレコーディングが実現しました。こだまさんが他のアーティストと一緒に吹いてるのを僕はあまり聴いたことなかったので「やってくれるかな?」と思いつつお願いしたのですが、快く引き受けてくださいました。THE BOOMの新曲でこだまさんのトランペット・ソロが実現しました!

こだま デモテープをいただいたときに、「いい曲だな」と思いました。THE BOOMの曲の中で「神様の宝石でできた島」とか、自分が関わった曲も含めて好きな曲はあるんですけど、この曲は僕がTHE BOOMというかMIYAの曲の中で、いい曲だなあと思えた曲ですね。この曲で演奏できるなら幸せだなあという気持ちになって演奏させてもらったんです。

宮沢 (レコーディング・スタジオでは)音決めをして2回ぐらい吹いて、それでOK。こだまさんもきっとそういうお考えだったと思うんですけど。

こだま うちではずいぶん曲を何度も聴いて、どういうふうにアプローチしようかと考えました。僕、普段、レコーディング・セッションではあまり時間をかけない、パッと最初のインスピレーションみたいなものでアプローチしていく場合が多いんですけど、この曲の場合はずいぶんうちで聴いて、歌詞をよく見て――やっぱり歌詞がいいなあと思いましたね――MIYAに自覚があるかどうかわからないですけど、ここで歌われてる歌詞は、MIYAがずっとソロもやり、THE BOOMというバンドをここまでやってきた中にある、ある種の想いが、究極的な伝えたいことが盛り込まれてるような気がしたんですよ、僕には。

[おまけ]ダブといえば宮沢和史、こだま和文さんにも縁の深い、サヨコさんへのインタビュー記事もあります。

こだま和文さんの最新作 KODAMA AND THE DUB STATION BAND『かすかなきぼう』収録、朝本浩文作曲の「SUNNY SIDE WALK」では、サヨコさんの子、ARIWAがボーカルを取っています。

【Happy holidays】KODAMA AND THE DUB STATION BAND「SUNNY SIDE WALK」

— echo-info(staff)🎗🏠🙌 (@echo_info) December 25, 2019

朝本浩文さん作曲のMUTE BEAT「SUNNY SIDE WALK」をKODAMA AND THE DUB STATION BANDがカバー。コウチが歌詞を書き、ARIWAが歌を。アルバム『かすかな きぼう』収録曲。

2019/12/20 ワンマン「冬の灯」より pic.twitter.com/rTRhepHpEa

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?