【終落する少女の光と影】素晴らしき日々~不連続存在~わたしの高島ざくろ論(仮)

そんなに面白い事なんかしょっちゅうあったらすぐにあきちゃうよね……。

人生とか……。

※ネタバレ全開記事です。未プレイの方はzettaini読まないでください。

※美少女ゲーム(18禁ゲー)の記事です。気分を害す恐れがあります。

※ネタバレありです。プレイしてない人は本当に読まないでください。

ノベルゲーのプレイ本数が「100」に到達したので、気が早いですがこれまでのベスト10作品のプレゼンを製作しました!(一度やってみたかった)

— みかけ@資格勉強のため低浮上 (@mikage_eroge21) November 3, 2022

かなり傾向が偏っていますがプレイの参考にどうぞ!#ノベルゲーム #エロゲーマーと繋がりたい pic.twitter.com/lFJ1VAyZJw

三回も警告したので始める。今はネタバレ観てやる人もいるらしいから。

序

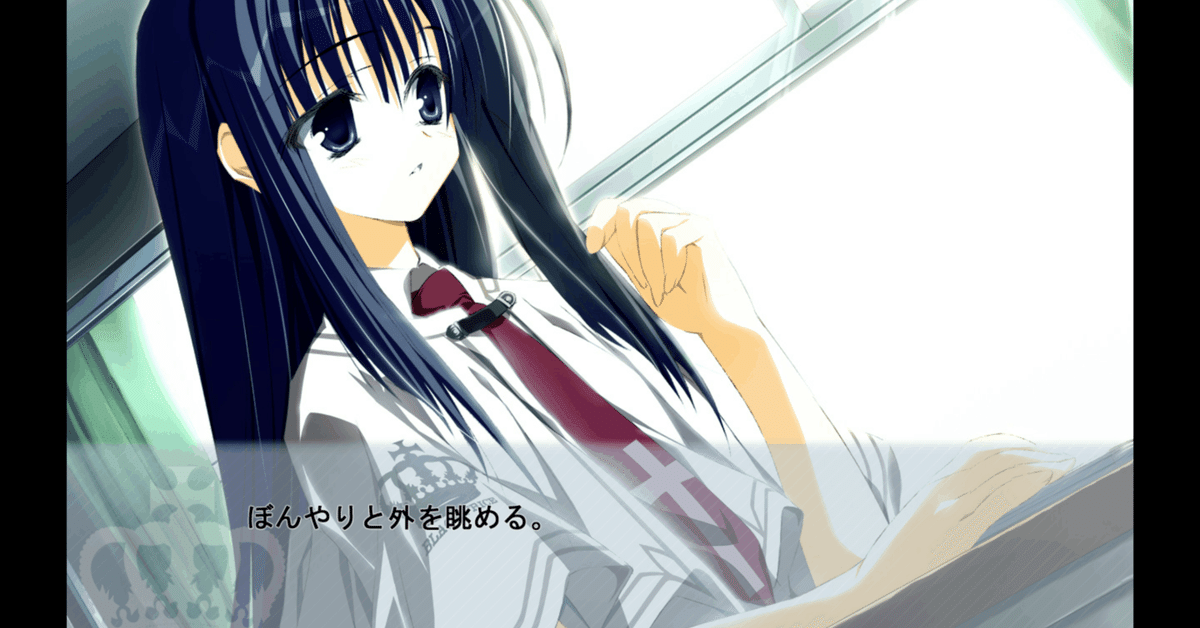

素晴らしき日々という美少女ゲームに高島ざくろというヒロインがいる。夢見がちで、繊細で、乙女で、妄想癖があり、オタク気質で、黒髪ロングな文学少女。あと、胸が大きい↓

夢のような二次元美少女である。

衒いなく言うのならば、私は彼女が好きだ。今まで触れた虚構のヒロインの中でも群を抜いて好きな……惹きつけられた部類だと思う。だが、表面的な「属性」だけを抜き取って解釈するには、あまりにも作中での彼女の立ち位置は逸脱し過ぎているというか、はっきり言って異常なのである。萌え受容(需要)するなとは言わないが、わたしはどちらかというと恐怖や狂気の象徴としての印象が強い。物語のキーパーソン……? とまではいかないかもしれないが、全六章+αから成る長大の物語の主な前半部では(序章~三章)、私たち読者は彼女の行動や紡ぐ言葉に大いに翻弄されることになる。

物語全体に明に暗に現れ、消し去れない影を落とすキャラクターであるのは間違いない。特に登場数が減る後半では、「いない」ことで逆に存在感が強まっているように感じた。

画期的なキャラクターだと思う。黒髪ロングの楚々たるヒロインを狂気の塊のような使い方をしたとかそういう低次元な話ではなく、彼女について語ろうとすれば、それこそキリがないような気がする。本記事では、幾つかの視点から「高島ざくろ」というヒロインの特異性や物語で果たした役割、謎の意味深行動に意味を見出してみようと思う。

1.高島ざくろという歪なヒロインについて

一言で言うのなら、高島ざくろはやべー奴である。掛け値なしにやべー奴である。正直に言うなら、可愛さよりも狂気を迸らせている時の方の印象が強い。

まず、妄想が著しく激しい。

わたしが高島ざくろをヤバい奴だと確信したのは二章冒頭、卓司とざくろが地下で細やかな秘密の交流シーンである(時系列的にはここがざくろの初登場シーンだと思う)。

地下の秘密基地を案内し、ざくろに少し心を開きかけた卓司に対し、ざくろは急に心替わりして走り去ってしまう。何故? と疑問に思ったし、ココは重要な伏線だな~~とノベルゲ慣れしてない私は無邪気にメモを取ったのだが、ざくろ視点の三章で明かされる理由の何と呆気のないこと。

秘密基地にわくわくしてたけど壁にあった壜がマーマレードじゃなくってがっかりしたから。

意味不明の極みである。ので解説するのならば、かつていじめに遭い、灰色の学生生活を送っている彼女にとっては、退屈や鬱屈から抜け出すための「物語」が欲しかった。好きな童話、不思議の国のアリスの穴に準え秘密基地探検を楽しんでいたところ童話と違い棚に飾られていたのがマーマレードの壜じゃなかったためがっかりしました。

……というのである。正直よく分からない。これは無茶苦茶だと思う。序章のざくろを知っていた分……まあ序章の時点で十分変人であったけれど……驚かされたし、ギャップを植え付けられた。有体に言えばショックである。

三章後半でいじめグループと懇意の不良から集団レ●プされて心を病むとざくろの狂気じみた妄想は加速し、ネット経由で会った女子二人から吹き込まれた出鱈目話を唯一の心のよりどころとするようになる。ありもしない(ひょっとしたらあるかもしれない)前世を妄信、現実から乖離した狂気を加速させてゆく様は読んでいて本当に怖かったのをまざまざと覚えている。

結果として、スパイラルマタイ(高所からの飛び降り)という謎の儀式を決行し至極当たり前のように彼女は死ぬ。

これを、空想や妄想に窶し現実を蔑ろにしかねないほど二次元媒体に熱中するオタクのアナロジーと解するのは大袈裟だろうか。穿った見方かもしれないが、わたしはざくろの行き過ぎた現実逃避傾向(虚構の物語を妄信してしまい、その結果ジサツする)と、盲目的に、半無自覚的に二次元美少女に欲望を投射し満悦するオタクに大した差があるとは思えない。物語がないと人は生きていけないとはいえ(金も名誉も地位も偉くなりたいもモテたいも物語という虚構に違いはないとは思う)、あまりにも現実から乖離した物語や能力とかけ離れた高すぎる理想、或いは著しい認知の歪みは現実社会からの爪弾きを意味する。そうした皮肉的な意味でああいう結末を用意したのかは推し量るしかないが、悲劇である。三日くらいは引き摺った。だが、彼女の物語は此処では終わらない。ざくろの負の側面ばかりに言及してしまったが、この地獄の三章を踏まえてこそ、序章を再読する価値が生まれるのだ。

2.三章まで読んだ後に再走する序章の良さ

私は序章(Down the Rabbit-holeⅠ)が特に好きだ。

由岐、ざくろ、若槻姉妹の四人が主に活躍する、死者と架空の存在だけで進行する章。本編全体から見たら些か地味というか奇異な章だ。(というか私は全然感じなかったが、退屈だと感じる人も、少なからずいるかもしれない)。ファンタジックというか、遊園地のシーンで言及されるように、地に足がついてないふわふわとしたチープな感じ、だ。実際、本作で最後まで解決の眼を見ずに放置された謎の多くは序章にあるのではないだろうか。お化け屋敷の伏線は最後の最後で回収され幾分かは解消されるにせよ(序章のざくろは「夢の中」ということを差し引いても意味深な挙動が多く、ここは解明されきってはいなかったように思う、まあそれ故に作品の質が落ちるとかそういうのはない)

さて、序章に言及するにあたって気になるのが、果たして序章の舞台……「幻想世界」とはなんであったのか。ということだ。物語の内と外、という観念を持ち出すのもアレだし、本編に対するifという曖昧な感触でも微妙なのではっきり言ってしまうと、

スパイラルマタイを経た後の有り得た可能性の世界……でないだろうか。

そう解釈する論拠はいくつかある。前述した通りに死者と架空の存在(実在し得ないもの)だけが登場するという点、序章のざくろが明らかに以前の記憶を有している点(美術室のいじめを彷彿とさせるような描写がある)、そして極めつけはラストの銀河鉄道の別れのシーン。ここで二人の死者(幽霊)はそれぞれ違う道へと歩みを進める(空の少女≒ざくろ、世界そのものの少女≒由岐が出逢い、現実世界と空想世界の境界が解けていく)。このシーンの美しさは素晴らしいが、やはりここで注目すべきは「ざくろがちゃんと自分が屍者である事を自覚している」(自分の過ちをはっきりと認識している)というただそれだけの事実だろう。

三章の高島ざくろは現実に絶望し、空想へ逃避し、その結果として周りを巻き込んで自死を選んだ。死へと向かう途中の過程(一人で行かなければいけない道行きで……の下り)で生前思いを寄せていた由岐と出逢い、自らの「生」をわずかながら肯定し、感謝の言葉を告げて別れていく。

てか本編でざくろは「間宮くん」に惚れるわけだけれど、彼女がロマンチックに惚れた相手は知性溢れて気配りもできる「由岐」人格なわけで、ここに一つ、齟齬というか認識の隔たりがある。

由岐(人格)とざくろの主な(性的)接触は、7/12の「めぐり合わせ」のキスシーンだけ。序章の王様ゲームでも確か頬っぺたにしかキスしてなかったはず。

あれだけ本編で様々な側面を見せたにもかかわらず、この二人に関してはプラトニック……とはいかないまでも奇妙なすれ違い方、というか謎の距離感が垣間見える。三章を経たスパイラルマタイ後の序章のざくろは、「由岐」を認識しているが……。

……有り得た可能性。ざくろが再び由岐と会えた可能性。本編では叶わなかった細やかな結びつきを、幻想世界で得られた二人。

そう、有り得た可能性というのはそういうことだ。ざくろは生前間宮くん(≒由岐)とは最後まで結ばれることはなかった。というか絶妙なすれ違い方をしている。一章後半の由岐は人格の統合が進んでいてざくろをうまく認識できていない(ざくろとのデートを忘れている)し、ざくろの方も生まれ変わって「間宮くん」に再び会いに行くという大丈夫ですかきみはな理由でスパイラルマタイという名の飛び降り自殺を決行する。決定的に、意地悪いまでにすれ違っているのだ、この二人は。

わたしが三章を読んでざくろの辿った結末を鬱だ、胸糞だ、気分が悪いみたく単一的に解釈して終わらせるのが勿体ないと主張するのはこのためだ。

初見では確実に意味が解らないはずの光景が三章読了後に読み返すと浸透するように読めるのだ。邪推のし過ぎかもしれないけれど、序章は明らかに二度読まれることを前提に書かれているなと感じる。(いや、二度読んでも分からなかったところはあるのだけれど。ぬいぐるみ落とす描写とかいたずらのメール一斉送信とか。彼女なりの茶目っ気な様なものであったのか、それともざくろが本当にあのメールを出していたのか。全体的に細やかな不穏、みたいなものを感じる)

三章クリア後、いや全編クリア後でも良いと思うけれど、序章だけでも二度読んで見てはいかがでしょうか……。きっと新たな発見があるハズ。

わたしは何度読んでも由岐とざくろちゃんのシーンで涙腺が緩むよ……。

3.某ENDで明かされる真相の秀逸さと物語の全体の構造

さて、ここまでざくろざくろざくろと三十回近く連呼してきたが、ざくろ視点の三章が終わっての四章以降……物語後半において、ざくろは主要人物の座からあっけなく引きずりおろされてしまうのだ。

全然出てこなくなる、というか、あれほどまでの大暴走を繰り広げたのにもかかわらず、その後の主要人物からするとただの自殺した娘、くらいまでの貶められようである。

この突き放したような感じは嫌いではない、というかわたしがすばひびの一番好きなところが人によって見え方や大切な物や価値観が違う、という理をゲームというプレイヤーが様々な人物に慣れる媒体の中でごく自然に見せてくるところなので寧ろ絶賛したい。正直四章以降は序盤に比べると退屈だったけれど……。

だが、最後の最後、終ノ空ⅡENDを観て、ああ、やはりこの作品は素晴らしいなあと感じた。序章のお化け屋敷の伏線回収によって、複数視点を経て生まれた矛盾を内包する物語は、全ては偏在して転生する“一つの魂”が見ていた視点、であるとする(説が否定できない)ことに落とし込まれてしまう。プレイヤーは二重の意味で震撼することになる。即ち、今までプレイしてきた幾度の物語経験が歪な形として脳内で再構成される恐怖に。そして、幽霊屋敷で見た“続いていく不気味さ”を本編全体に適応させて魅せる巧みさ、演出力の恐ろしさに。全員同一人物、だなんて突拍子もない説を最後に、視点者を彩名にする(彼女さえも物語世界の中で相対化されてしまう)という悪趣味な余韻。物語構造(内)とプレイヤーのゲーム体験(外)との調和、とでも言えばいいのか。良質なミステリ小説を読んだ時、脳内でパズルが完成する時のような感触。永遠に出られない迷路に迷い込み、認識は融解する。まさかここまでのものを最後の最後に魅せられるとは思ってもみなかったので大変びっくりした。音無彩名は……なんなんでしょうね。集合無意識的な。

つまり、解決したと見せかけてプレイヤーや登場人物を永遠の闇の中に葬り去るという手法である。四番目の奇書風に言うのなら「解決のない解決」というところか。分からないという状態に投げ出されることが一番の恐怖だなと感じた。

ざくろの飛び降り自殺。由岐の死。新しい由岐の誕生。他にも、物語の何処が始点でどこが終点なのかを曖昧に溶かしていくような演出。そしてその演出の中核を担っているのが、やはり、高島ざくろなのである。作中の自殺が物語全体に投げかける不穏さもそうだが、やはり、わたしは最大の賛辞(惨事?)を以て、あの呪われた魂の偏在転生はざくろの自殺から始まったのだと考えてみたい。

4.すばひび好きならこれも好きだろ的な独善的作品紹介

最後におまけとして、素晴らしき日々が好きな人ならこれも気に入るだろう的な作品をあげてお終いにします。

・『ドグラ・マグラ』

名前くらいは聞いたことがあるでしょう。三大奇書の一つです。根暗レベルカンストの私は学生時代に全部制覇しました。所謂アンチ・ミステリ。読んだら発狂するとか言われてるみたいですが、私は二回読んでも発狂してないので多分大丈夫です。すばひびの二章で「胎児の夢」というキーワードが卓司とリルルちゃんの間で交わされるのですが、それの元ネタ。物語の構造を作中で予め説明してしまう、という下りが刺さりました。(『ドグラ・マグラ』という作品の中で、作中作として『ドグラ・マグラ』が紹介される、といった体)。他にも人間の認識論や閉鎖病棟に関するあれこれ、既存のミステリを皮肉ったような展開、現実と虚構のあわいが溶けていくような現実遊離感……。狂気というには荷が勝ちすぎる作品ですが一読してみるのもいいと思います。読み味としては二章前半を思い浮かべていただければ。

・『高速回線は光うさぎの夢を見るか?』(あぜ道)

夭逝してしまった華倫変さんという漫画家の短編作品集です。これが本当に素晴らしい。本当に「いい作品」を書く漫画家さんだなと感じました。一番読んで欲しいのは表題作ですが、『あぜ道』から始まる●●●●の女の子との恋愛話は非常に趣深く、他ではちょっと味わえない喪失感を感じられます。「メンヘラ」という表現(作中で橘希実香も自嘲交じりに口にしますが)がここまで流布しファッション浅薄化する前の時代の、原液みたいな。飲み味が濃すぎます。表題作は、暗黒『NEEDY GIRL OVERDOSE』みたいな。強烈な作品です。ツイッターとかで延々と””死にたいごっこ””をしている人は読まん方がいいかも。色々とあまりにも生々しすぎるので。読んで欲しいが。

・『はじめてのウィトゲンシュタイン』

すばひびを読んだら、ウィトゲンシュタインを読みたくなるはず。読みたくなるとまではいかないにしても、気にはなるでしょう。かくいう私も哲学に前々から少し興味があったことも手伝って、何冊か手を伸ばしてみました。が、まるで頭に入ってこない。入門書なのに入門できない。「やさしい理系数学」みたいな底意地の悪さを感じる。それでそんな至らないわたしでも一番わかりやすく読みやすかったものを置いときます。哲学は深遠……。

・『玩具修理者』(酔歩する男)

というか小林泰三先生の作品大体全部。もろに影響受けてるなと感じた。特に音無彩名関連の、高度に論理的であるがゆえに脱線していく会話とか。あまりにも論理的過ぎて逸脱する、とでも言おうか。言葉で説明するのが困難なのだが、本来自明に思われた認識が奇妙な掛合いにより不気味に剥落していく様は、読み味としてはかなり近いのではないかと思われる。『アリス殺し』に始まるメルヘン殺しシリーズもお薦め。まだ全部読んでないけど。

・『euphoria』

諸事情によりリンク割愛

最後は同じく美少女ゲームから。すばひびと同じくらい思い入れのあるゲームで、本記事で再三言及した、物語構造(内)とプレイヤーのゲーム体験(外)との調和を感じられたのはこの二作くらい。「読者(プレイヤー)を巻き込んだ仕掛け」というとチープだが、どちらも相当に野心的な仕掛けが試みられていて、〈ゲームならでは〉の作品だと思う。小説や漫画やアニメではこうはいかないだろう。ハードな展開に耐えられるのならば、お薦め。

※『シラノ・ド・ベルジュラック』については、態々おすすめに入れるのもどうかと思い割愛しました。私は三章プレイ中に読みました。面白い。

それではお疲れ様でした。素晴らしき日々~不連続存在~よりも面白いゲームに出逢うべく、あるいはすばひびを一番面白かったノベルゲームで確定させるべく、あと200本ほどノベルゲームを耽読しようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?