『TAR/ター』芸術に神はいない

芸術の価値を揺らがせる「アンチ・キャンセルカルチャー」として政治的物議を醸した問題作。しかし、主人公の指揮者設定はスタジオ側の提案で、元々ビジネスパーソン設定だったという。脚本執筆も10年前だから、SNS告発などは時事ネタとして付与されたかたち。トッド・フィールド監督が言うように、グローバル企業を舞台にしても通じる話だろう。

※以下ネタバレ

中年の危機

主人公ターは「作家主義」的なベルリンフィル初の女性指揮者で、レナード・バーンスタインやクラウディオ・アバドのようなレガシーを志向している。一方、さまざまな障害を乗り越えてきたであろう属性ながら性差別まわりの議論は好んでいなそうで、講演会では先人の女性指揮者アントニア・ブリコを「見せもの='dog act'にされた残念な例」と言ってのける。その高慢な人物像は、演者のケイト・ブランシェットがうまく言い表している。

「ターは、自分が(性差別の)例外だと信じているのです。いちど山のいただきに到達すると、景色に心を奪われてしまう。『神よ、なんて美しい!』。それまでの道のりがどれほど困難だったか忘却させる美です。彼女は熟練した音楽家であり、偉大なるナラティブ、偉大なる伝統の信奉者なのです」

監督いわく「オリンポス山の至高神ゼウス」としてクラシック界に君臨するターは、権力者として虐待行動を繰りひろげているようだ。大学講義で「バッハは性差別主義者だから学びたくない」と訴えるセンシティブなマイノリティの生徒に対し、さらし者にするような攻撃に出る。ここが政治的物議を醸した場面なのだが、一般常識に照らし合わせるなら、それぞれの意見以前に講師側のコミュニケーションに問題があるだろう。ここで監督が第一に抱えていた視点は「過去の自分との対話」だという。かつて、マックスと同じ24歳だった時のターは、クラシック界のドイツ=オーストリア主義の境界を破壊しようとする若者だった。しかし、今や既得権益との同化に酔いしれ、生徒を虐待する権力濫用者に成り果てている。

そんな権力者が50歳という節目を迎える数週間が、この物語である。誕生日パーティーの場面も撮影されていたというから、年齢は重要なファクターだ。言い換えれば「中年の危機」ムービー。

最たる「危機」が何かというと「向き合ってこなかった自分の嘘」。リディア・ターの本名はリンダ・ター。「世界最大の埋立地」スタテン島のゴミ収集者の娘。元ホッケー選手。つまり、冒頭のイベントで語られる身の上やNYハイソサエティ風の発音など、大体が嘘であり演技だった。監督いわく、バーンスタイン師事経験もでまかせ。ちなみに、ターが捨てた故郷たるステイン島だが、今ではゴミ山の上に美しい自然公園が建てられている。主人公が立っていたオリンポス山の象徴なのかもしれない。

呪いの「音」

カットされたシーンからわかるのは、主人公の両親が聴覚障害だったことである。ブランシェットいわく、静かな家庭に育ったターにとって「音」は生涯の執着対象だ。いくら成功しても、親が彼女の音を聴いて評価してくれるわけではない。

「呪い」でもある才を授かったターは、ミソフォニア(音嫌悪症)、ミソキネシア(動作嫌悪症)をわずらっている。他者の音や動作がトリガーになって攻撃的な行動をとってしまうようで、先述のアカデミック・ハラスメントも被害者の貧乏ゆすりで悪化した可能性がある。不安の増大とともにミソフォニアは悪化の一途をとげていき、映画がどんどんサイコスリラー化していく。幻聴のような演出は、妄想というより、小さな生活音への過剰反応ととらえられる。

余談:この生活音問題は現実の指揮者も苛まれるらしい。北村紗枝教授の評どおり、主人公の暴力騒動は立場のわりに不用意すぎる印象があるのだが「天才の呪い」系サイコスリラージャンルととらえて一旦落ち着かせる

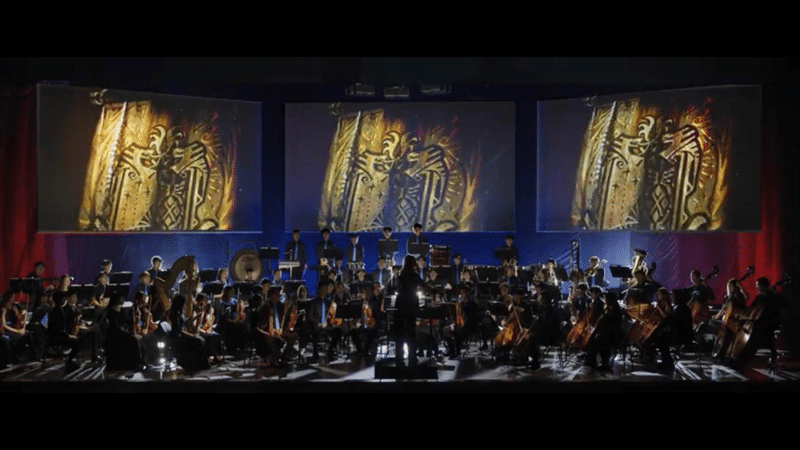

音に執着するターがこだわっていたのが「時間のコントロール」なわけだが、最後の『モンスターハンター』コンサートではヘッドフォンを着用させられている。あぁした公演だと、指揮者はスクリーンにあわせるようメトロノームや音源を聴かされるらしい。つまり、主人公がオーケストラの「時間」も「音」も管理できなくなって終わるのだ。

それでも、この主人公の「あっぱれ」なところは、見下しているであろう公演でも指揮をとりつづけることだ。あれだけお金持ちなら隠遁できただろう。バーンスタインやアバドのようなキャリアを熱望していたターだが、じつのところ 'doc act' と嘲笑したブリコに似ている(だから彼女は犬を視たのかもしれない)。フィールド監督によると、性差別によってキャリアを潰されたブリコは、再評価によって再び指揮をとるようになる前の晩年でも自己憐憫していなかった。彼が引いた彼女の言葉「私は、人間を楽器とする音楽家です。その楽器がある限り、音を奏でつづける」。リンダ・ターも、楽器がある限り、曲目や場所がなんであれ、タクトを振りつづける。

余談:このアバド性を伝えるラインがリリース版でカットされたらしいのだが、直言すぎるのでないほうがいいだろう。「ターは決して引退しない。ターは世界中で音楽をつくる、観客に関係なく "Tár never quits. Tár makes music across the globe, no matter the audience"」

モンハンこそ未来

ちなみに「ドン底」みたいに映された『モンスターハンター』だが、監督的にはそうでもないらしい。劇中「ナチス」という言葉が出てくるが、ヒトラーやムッソリーニによって追放された音楽家たちが「下等」扱いしながら作曲して土壌を築いたのがハリウッドの映画音楽。ワーグナーなどの反ユダヤ主義ともリンクしていたらしいが忘れ去られ、近50年でもっとも人気あるオーケストラ式新曲を生み出すアートフォームとなった。では、今日の映画音楽がなにかというと、ゲーム音楽である。それこそ『モンハン』のテーマは、かつての『スターウォーズ』のように世界中の若年層に親しまれるニュークラシックだろう。追放されたターが指揮をとるラストこそ、オーケストラ式音楽芸術の未来なのだ。

「神」なき権力構造

視点をひろげると『TAR』のテーマは「権力の構造」。ここで色濃いのは、トッド・フィールド監督の論「権力は個人単独では機能せず、他者の費用対効果により成立させられている」。

実際『TAR』は「誰も善ではない」コンセプトがとられている。権力の頂点に立つターの周囲は利害関係だらけで、キャスティングカウチも共謀状態。セバスチャンは「『あの女の子』を副指揮に?」と問いかける。オーディション参加率が著しく低かったのはみんな誰が受かるかを「知ってる」からだろう。シャロンが「不倫は気にしない」ようなことを言っていたのも腑に落ちる。指揮者の妻としてコンマス以上の権力を持っていた彼女は、パートナーシップを利害関係ととらえていたから、相手が失脚した瞬間に拒絶し、子どもにも会わせなくなったのかもしれない。フランチェスカは未練ある元愛人だったが、離反理由は副指揮官に指名されなかったこと。色じかけしてくるターを転がしていたオルガの場合、失墜がはじまった途端に冷たい態度に切り替わる。自殺したクリスタにしても、実際に何が起こったのかは明かされないため、ターの言う通り「推薦できない人物」であった可能性も残されている。無論、主人公がハラスメント常習犯ということは変わらないが、共謀者がいないと成立しえない集団構造こそ要なのだ。結局、ゼウスのごときリンダ・ターは「神」なんかではなかった。

反・作家主義

作家論で語られやすい『TAR』だが、物語自体は「一人のクリエイターを崇めたてまつる作家主義」へのアンチテーゼに感じられる。そもそも、監督の権力論では、クリエイター個人が「神」になりえない。無理やり教訓を得るなら「部下に利益配分する上司になりましょう」という感じになるから、俗にいうサラリーマン的な哲学に近い。監督の「グローバル企業が舞台でも通用する」言い分はもっともだ。このあたり、スター映画監督街道を歩まず17年間の広告ビジネス経験を積んだジャズマンたるフィールドらしい。

ちなみに、権力論と並ぶテーマに反Netflix、具体的にはエンドクレジットをワンクリックで飛ばせる機能への怒りがある。だから、本作ではエンドクレジットを冒頭に挿入することで強制的に観客に見せる仕様がとられている。あそこで流れる音楽は、ターが語った数少ない「真実」であるフィールドワーク、そこで聴いたシャーマンの歌だ。転じて、この映画から「真実」を見出すとしたら、クレジットに名をつらねる裏舞台の人々無しに本作が成立しなかったことだろう。

関連記事

よろこびます