魂の宇宙旅行 ~パイプオルガンに乗せて~ その4

音村翔一は、彼の魂を音楽に乗せて宇宙へ旅立つという特技とも特殊才能とも言うべきものを持っているが、宇宙旅行のスポットの領域を次第に拡大していた。今では、10光年以内のところは、大抵、行ったことのある場所となった。一光年は9.46ペタメートルである。1ペタメートルとは、10×10×・・・、と10が15個並ぶ数である。すなわち、10の15乗メートルであるが、別の言い方をすれば、光の速さで一年間進む距離が一光年である。

惑星は、太陽に近い方から、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星、と外側に向かって、同心円的に並んでいるが、これらの惑星に関しては、音村は故郷を訪ねるかのような感覚でいつも親しく訪問している。

さらに、音村は太陽系の外に大きく羽ばたいて、10光年の内側にある星々を訪ねる広大無辺の宇宙への旅路を敢行し、音村の宇宙感覚は非常に進化した。そうは言っても、自慢にはならない。130億光年という途方もない無尽無窮の広がりを持つ宇宙の規模からすれば、まだまだ、よちよち歩きを始めた赤ん坊のような宇宙旅行であると感じているのが音村翔一の正直な思いである。

音村は会社を終えて、帰宅し、7時のNHKニュースを見終わったところで、急に、火星へ飛びたい気持ちに襲われた。しばらく、訪れていなかったからである。

音村は、ライブラリーから、ストコフスキー指揮のオーケストラ演奏による「トッカータとフーガニ短調」をコンポにセットした。深みのある勇壮華麗なサウンドが音村の耳に心地よく響き渡り、音村の魂はそのままスッと宇宙空間へ誘われた。

一瞬にして大気圏を脱出し、宇宙空間を、火星を目指して猛スピードで飛行した。赤い星の火星が見えてきた。火星を訪れるときの音村翔一の流儀がある。それは、火星で一番高い山の頂上に着陸するということである。火星に来る時はいつもそうしている。

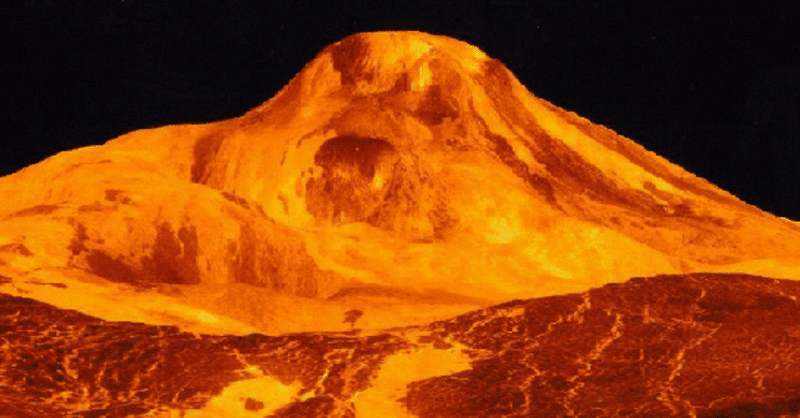

音村は、いつもの通りに、タルシス火山群にあるオリンポス山頂に着陸した。オリンポス山頂に立った時の気分は、表現する言葉がない位だ。2万7千メートルという山の高さは、そこに立った者しか分からない高遠無窮の絶対的な感覚を与え、「今、自分は測り難い精神の無極ゾーンに存在しているのだ。」と言う絶対感覚に襲われるのである。

エベレスト山が8848メートルであるのに対して、その3倍強の高さを誇る火星のオリンポス山の頂上に立つ気分は、「人類よ、一度でもいいからオリンポス山の頂上に、君らも立ち給え。」という以外にない。「崇高な気分」という言葉があったとしても、それがどんな気分か、本当のところ、誰も知らないだろう。だが、火星の2万7千メートルのオリンポス山頂にひとたび立つと、「崇高な気分」の何たるかを人は初めて知ることができるのである。

この「絶対崇高」の感覚を味わいたいために、音村は火星を訪れる。火星訪問の主たる目的はそれである。それに尽きると言っていい。これまで、火星を13回訪ねているが、今回、無性に火星に来たかったのも、このオリンポス山が自分を呼んでいるような気がしてならなかったからだ。

音村は、オリンポス山頂に腰を下ろし、その高みから遥か遥かの下に広がる下界を見降ろした。静かに目を閉じ、深呼吸をした。そのとき、近くに誰かがいる気配を感じた。目を開けると、やはり、人がいた。白髪三千丈は誇張であるとしても、白い髪、白い髭、ああ、この人は中国の太古の聖人にちがいないと思った。

「何を瞑想しているのかね、若いの。ここへ時々来ているようじゃのう。顔にそう書いてある。ここに来る者は、精神の高貴性を保つことを欲す。お前もその一人のようだな。」

「老師は、いつもここにおられるのですか。ぼくはいままで13回、ここを訪ねていますが、今回、初めてお会いします。もしや、老子さまですか。」

「ははは、わしは自由に宇宙を駆け回っている。もちろん、ここにも良く来る。わしが老人であることを見て、お前は、わしのことを老子であると推測した。その通りじゃ。しかし、わしはただの老いぼれではない。よく見ているのじゃ。どうだ。」

そう言うと、見ている目の前で、老子は若い青年に変わった。

「どういうことですか。変幻自在の術を心得ていらっしゃるのですか。」

「術などというものではない。わしの溌剌たる精神の若さがわしを青年の姿に変じたのじゃ。精神の若さが姿かたちとしての永遠の若さをもたらす。そういう決まりの世界がこの世界である。」

「この世界は精神の状態に対応するというのですね。やる気のない老いた精神を持つ者は、この世界では、たとえ若者であってもたちまち老人のようになるのですか。そうですか。」

「その通りじゃ。まさしく、その通りじゃ。若いの、心せよ。何事も、前向きに生きることじゃ。老子の思想などと言えば、隠遁的な、厭世的な生き方のように勘違いしておる者たちが多い。わしの真意が伝わっていないようだ。わしは物事にとらわれない自由な生き方を説いたつもりじゃ。極めて柔軟な生き方を説いた。つまらないことにこだわらない精神、自由天地の境地に生きる精神というものを。」

「僕は証券会社で働いていますが、毎日毎日、戦争のような戦いの日々です。食うか食われるか、利殖を求めてお金が右に左に世界中を動きまわっています。」

「そういうことがいいとか悪いとか、わしは言うのではない。社会の仕組みがそうなってしまっているのであれば、それもまた意味のあることじゃ。だが、自然のリズムというものを忘れちゃいかん。人間の浅はかな欲望によってすべてをコントロールできると思ったら間違いじゃ。貪欲で傲慢不遜な思いを持って生きるならば、宇宙のリズムに合わぬ故、必ず、しっぺ返しを食らうだろう。」

「世界は、今、そのしっぺ返しを食らっているところです。リスクをできるだけ取らない、リスクの最小化を図ったような、絶対に大丈夫なような、利益を間違いなくもたらしてくれるような、考え抜かれた究極の商品として、「証券化商品」なるものを売り出し、それに世界中の投資家たちが飛びつき、最後は、とてつもないリスクが全世界にばら撒かれて、瀕死の状態に陥っているのが世界の姿です。」

「考え抜かれたように見えても、どこかに穴があるものじゃ。自然のリズム、宇宙のリズムの前に、謙虚でなければいかん。全体を生かすための叡智、調和といったものが、自然界には存在しておる。宇宙の法則もそのように働いておる。一部の人の利益ではいかん。全体の幸福を考えることが肝心じゃ。

例えば、水の働きこそ、最高の善と言うべきだろう。水は万物の成長をよく助ける。水は争い競うことなく、多くの人がさげすむような低い場所に留まっておる。このような水の姿は「道」の働きに近い。それを、わしは『上善は水の如し』と言ってきた。

全体を生かし、自らは水のように低いところにおる。そうしてこそ、妬み嫉妬を招かず、調和とバランスを生み出すのじゃ。全体として自然界がバランスを保っているのも、相互の関連を通して、有機的になっているからじゃ。」

「全体のバランスを考えろ、とおっしゃるのですね。自分だけが幸せになろうなどと考えてはいけない、まず人を幸福にしてあげれば結果的に自分も幸福になる、回り回って世界はそのようになっている、とおっしゃるのですね。それが、全体としての有機的関連、調和とバランスということですね。自然界にも、宇宙にも、それがある、水のような働きと姿をもって生きよ、ということですね。」

「若いの、悟りがいいのう。その通りじゃ。全く、その通りじゃ。だが、それがなかなかできん。悲しいことに、それができんのじゃよ。」

「ぼくが、オリンポス山に来るのは、ここに来ると、不思議に心が安らぎ、自分の心の中の邪悪なものが取り払われていくような気がするからです。「絶対崇高」の感覚に襲われ、精神が高まっていくのを感じるからです。」

「この山は、人間にそういう作用をもたらすのじゃ。太陽系の中で、最も高い山じゃ。2万7千メートルという高さは、群を抜いておる。神聖崇高と言ってよかろう。」

「火星で老子さまにお会いできたのは、本当に感謝です。ありがとうございます。これからも、いろいろとご教示いただければと思います。今回、火星に来たのは、このように、老子さまに会うためだったのかも知れません。」

老子に別れを告げて、音村は火星から地球へと戻ってきた。月ではベートーベン、火星では老子、このところ、音村の宇宙旅行は貴人との出会いが二日連続して続いている。老子との対話を思い出しながら、音村は眠りについた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?