超高速で進行する人口減少 - #ベッドタウンが生き残るためにいま考えるべきこと

このシリーズでは、人口減少が加速する日本がこれからどんなリスクを抱えているか、とくにベッドタウンがこれからどうやってサバイブしていけば良いのかを考えています。

前回の記事では、『ベッドタウン』の定義と、東京のベッドタウンである埼玉県鶴ヶ島市が直近9年間で1000人も人口を減らしている点について書きました。

今回は、これからどれくらいのスピードで人口が減少していくのかを確認するところから始めます。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口で、私が住んでいる埼玉県鶴ヶ島市のこれからをみてみます。

今年は兎年ですが、次の兎年の2035年の鶴ヶ島市は2015年と比較して9.8%の減少という推計です。たった20年で1割も人口が減少します。

それでも鶴ヶ島市はまだ減少幅が少ないほうです。

近隣の自治体と比較してみます。

坂戸市 11.4%減

入間市 13.5%減

日高市 15.3%減

川越市 変化なし

人口埼玉県第3位の大都市であり有数の観光地である川越市は変化なしですが、周辺のベッドタウンはいずれも10%以上の減少です。

ベッドタウンに限定しなければ、減少幅はさらに大きいです。

埼玉県東秩父村は40%減、奈良県川上村はなんと62%減の推計です。

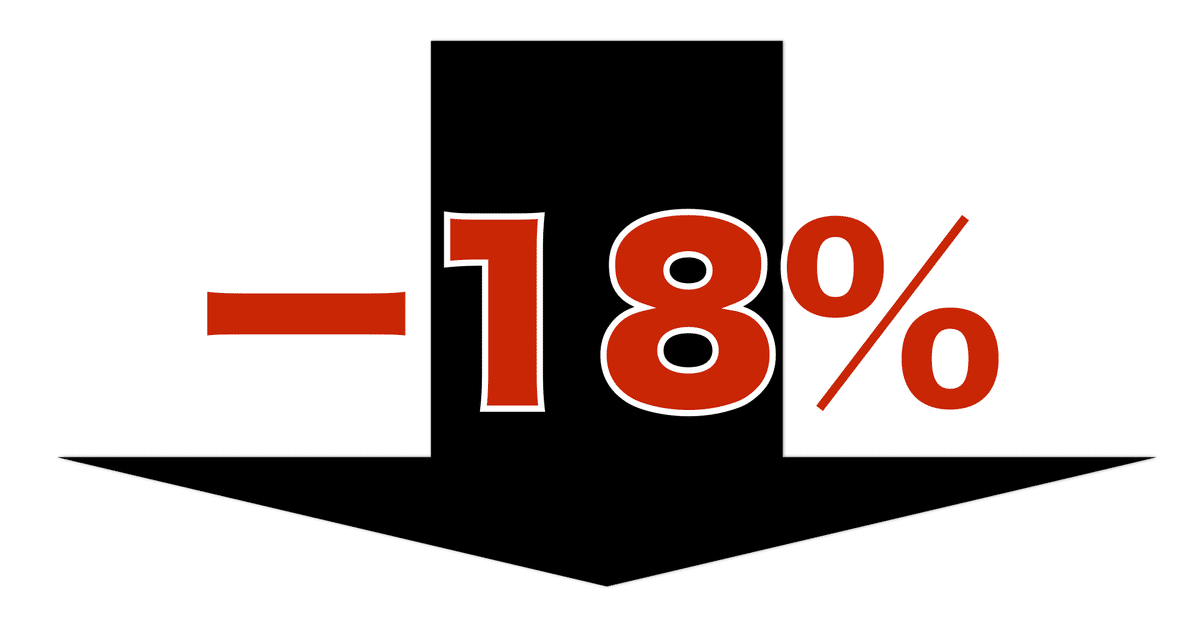

さらに10年後の2045年だと、2015年と比較して鶴ヶ島市は18%の減少です。もっとも減少幅が大きい自治体は、やはり奈良県川上村で80%の減少です。

ちなみにこの推計が出されたのは2018年です。そうです。コロナ禍前に出された推計なのです。ご承知のとおり、コロナ禍によって出生数は激減しました。2022年の出生数は80万人を大きく割りこみ、77万人台前半になる予想がだされました。これはこれまでの推計より10年早いスピードだそうです。

人口減少のスピードのすさまじさが共有できたでしょうか。

ではそもそも、人口減少のなにが問題なのでしょうか。

人口減少が呼びよせる問題はさまざまです。

代表的なものを確認しておきます。

まず、経済の停滞です。

その国の経済力は基本的に人口に比例します。ざっくり言えば、ひとりあたりの生産力と購買力を人口でかけたものが国の経済力です。

日本が戦後に高度経済成長を遂げた要因は複数ありますが、重要なのが人口の増加です。いま経済発展が目覚ましい国は、いずれも人口が増加しています。

国連によると、2022年の人口は中国が14億2600万人、インドが14億1200万人で、23年中にインドが追い抜くと予測される。50年にはインドが16億人を超え、中国は13億人強に減る見込み。

インドの人口世界一に 中国抜き14億人超、格差など課題も | 毎日新聞

もちろん、人口が急速に増加することにはさまざまな弊害があります。食料不足や環境汚染、人権問題など、人口急増国が抱える問題は山積みです。

ですが、国の経済力という点では、人口が少ない国は不利です。経済が弱まれば、輸入依存型の日本はますます高い物価に悩まされます。

人口が少ないということは輸出入が減少するだけではありません。内需も小さくなるのです。日本経済は内需の割合が大きいです。がんばって良いものを作っても国内に買い手が少なければビジネスのマーケットとして成立しません。競争力のある商品やサービスを作れる企業は日本を見放して国外にマーケットを求めて脱出するでしょう。そうなればますます日本経済は衰退します。

人口減少が呼び起こす問題は経済だけではありません。人手不足も深刻です。

代表的なのが介護です。日本は超高齢社会になっています。しかも、人口のボリュームゾーンである団塊世代が健康寿命をほぼ終えています。ここから急速に介護を必要とする人が増えるでしょう。いえ、「増えるでしょう」などという生やさしいものではなく「爆増」と表現したほうが正確です。介護を必要とする人が爆増するでしょう。これは避けようがない現実です。

介護用ロボットなどが開発・実用化されているというニュースを聞きます。しかし、誰もが利用できるようになるのはまだまだ先のようです。また、人間相手の介護がすべてロボットにできるようにはならないでしょう。専門性をもった介護職の人間が必要ですが、需要と供給のバランスが悪すぎます。誰からも介護されずに放置される高齢者が大量に社会から取り残される最悪のシナリオが、現実のものになりつつあります。

人口減少が呼び起こす問題は他にもたくさんあります。

次回の記事で確認します。

このシリーズは暗い気持ちになるために書いているのではありません。現実を直視し、知恵を結集して未来を少しでもマシで明るいものにするためです。

ぜひ、あなたのご意見や感想を聞かせてください。

鶴ヶ島たろう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?