【麻雀小説】海底に沈む月

本作品に記載されている内容は全てフィクションです。

実在の人物や団体、事件、地名等とは一切関係がありません。

なお、有料部分はあとがきのみとなり、本編は全て無料で読めます。

卓上の全員が、その打牌を固唾を飲んで見守っていた。

深い海の底のような重苦しい空気に、小さく「ロン」と声が響く。

あと数センチ、あとほんのひと掻きは届かず、もつれた足は水底に沈む。

水面に映る月は滲み、視界がぼやける。

ーーそして、全てが失われた。

※

2021年 東京 某所

「ロン、3900です」

対面が切ったドラの7pに、無慈悲な発声が響く。

静寂がピンと張り詰めた店内で、終局の後に訪れる緩んだ空気が流れた。

「ラスト。優勝会社です、失礼しました」

僕の声を聞き付け、立番のメンバーがゲーム代の回収にやってきた。

すると、対面の男が立ち上がり「今日はこれであがるわ」と言って、荷物をまとめ始めた。

男はラスから始まり、本日ノートップ、ここらが潮時と言わんばかりの先程のオーラス3900放銃2着落ちだった。

「お疲れ様です。今日はキツそうでしたね」

僕の言葉に、男は苦笑する。

「横田くん、毎度強すぎだよ。ちょっとは手加減してくれないと、さ」

そう言って、男はハンドサインで「懐が厳しい」アピールをしてきた。

「僕なんか全ぜ……」

そう、口から出かかり、あわてて飲み込む。

「……まぁ、メンバーも必死なんですよ。給料かかってるんでね」

出かかった言葉が本心だが、雀荘メンバーに謙遜は不要だ。客が気分良く帰ってくれるなら、ヘタクソのフリをしていた方が、はるかにいい。

男は「じゃあ、また明日」と言って店から出ていった。

「はい、またお待ちしております」

頭を下げ、男を見送る。

時計を見ると、ちょうど21時。交代の夜番が休憩室から出てきた所だった。

簡単な引き継ぎを済ませ、ホールを後にする。

休憩室へ戻ると、店長がパソコンの前で事務作業をしていた。

「おう横田、お疲れ様」

「お疲れ様です」

「あ、ちょっと待って。今月の給料渡すから」

そう言うと、店長は机の下の金庫から茶封筒を取りだし、俺に渡して来た。

「今月も純黒……テンゴでよくもまぁ毎月やって行けてるなお前は」

給与と書かれた袋には、俺のシフト代16万の下に『+14,000円』と書かれていた。

僕の今月の麻雀での勝ち分が、これにあたる。

「まぁ、随分経ちますからね」

雀荘という職場で働き出してから、6年ほど経っただろうか。

大学進学を期に上京し、そこから2年ほどは真面目に大学に通っていたものの、次第に麻雀へとのめり込んでいき、気がつけばここで働いていた。

結局大学は中退し、帰る家もなく、僕はこの店で今も働き続けている。

当然、最初から勝てた訳ではない。麻雀の腕にはそこそこ自信があったが、初めの1年くらいは給料の7割が残ればいい方だった。

大学を辞めてからは麻雀に割ける時間も増えたし、メンバーとしての経験値も増えて、今では純黒になることもしばしばだ。

「今となっちゃお前が1番古株で一番腕が立つようになって、入れ替わり早い業界なのに、ほんとよくやってるよ」

珍しく店長の賛辞が続く。

これは何かあるな……と思っていたら、本題だと言わんばかりに僕の目を見てから話しだした。

「なぁ、そろそろウチの社員にならないか?来月でちょうど6年経つし、キリもいいと思うんだよ」

僕が働く雀荘は、関東を中心に10数店舗を持つそこそこ大きな雀荘チェーン店だ。

社員になれるという話は、正直悪い話では無い。

だけど……

「前にも言ったと思いますけど、今の所はバイトで丁度いいんですよ。バイト掛け持ちくらいの方が、麻雀との距離感もちょうど良いんです」

僕は何度目かの社員登用を、こうして毎度断ってきた。

本音半分、嘘半分、と言ったところだ。

……半分を占める嘘の部分は、誰にも言ったことがない。

「……そうか。まぁ、気が変わったらいつでも言ってくれよ、マジでな」

僕は店長に軽く頭を下げてから、帰り支度を済ませると店を後にした。

12月に入って、一段と寒くなった。

いくら東京と言えども、冬の寒さは体に染みる。

同時に脳裏をよぎる、何度も反芻した光景。

冬は嫌いだ。

足早に雑踏をかき分け、近所のコンビニで夕飯を調達してから、6畳一間の自宅へと帰宅する。

狭い部屋にはヤニの匂いが染み付き、手積み雀卓と化している座卓の横に置かれたサイドテーブルに、夕飯の入ったコンビニ袋を放り投げた。

コートを脱いで適当に部屋の隅に投げ、とりあえず暖房をつけて部屋を温める。

その間、タバコに火をつけてから、僕は雀卓の前に座り込んだ。

いつもなら牌譜検討に使っているこの雀卓だが、今日の目的は違う。

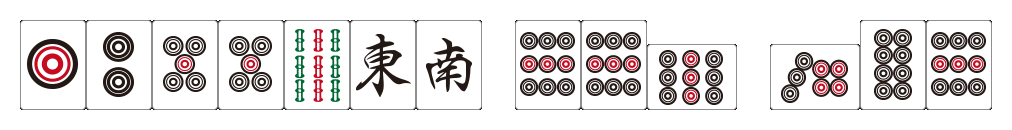

僕は転がっている牌を集めて、ひとつの牌姿を作った。

そして対面にも、ひとつ牌姿を作る。

残る4cmの牌姿、今となっては答えの分からないその牌姿を、想像する。

オーラス、45600点持ちのトップ目の親。

対面は、29700点持ちの2着目。

15900点差の対面の条件は満貫直撃、跳満ツモ。

対するこちらは、伏せてOK、アガれば文句ない。

上家下家はそれぞれ9400点と15300点。

下家は満貫ツモ2着、跳満直撃トップが残っているが、対面の筒子の清一色気配に既に降り気味だった。

上家は満貫ツモで着順が上がるが、ドラの9mを僕が暗刻で持っているのもあり、赤牌か手役が絡まなければ難しそう。

13順目、僕がリーチをかける。

場に索子は極端に安い。

147sは、見えてるだけで残り7枚。

楽観的に見積って、山に3枚いるかどうか。

役なしでツモ期待のダマテンでも良いが、対面は満貫を打っても着順が変わらないから、最後まで押し切ってくると読んだ。

案の定、リーチの一発目に4枚目のドラの9mを押される。当然無筋だ。

上家下家は、オリ気配。

僕の一発目のツモは、4p。

河に叩き切るが、声はかからない。

その後、お互いのツモ切りが続き、残りツモ1回で、対面が止まる。

手替わりのある筒子を引いたのか、長考。

悩んだ末、対面が切り出したのは2pだった。

無論、声はかからない。

そして、僕の海底。

掴んできた1p、最終手出しのソバ、直感でヤバいと思った。

投げるように切った1pに、コンマ数秒の静寂を挟んで、小さく「ロン」と声がかかる。

ぐらりと、視界が歪む。

しかし、それは比喩でもなんでもなく、現実に僕の視界は大きく揺らいだ。

放銃と同時に、下から突き上げるような大きな揺れに襲われた。

2011年3月11日 14:46

東北地方太平洋沖地震の発生だった。

あれから10年が経った。

あの日、僕はたまたま生き残り、対面の友人は津波に呑まれ、それっきりだ。

友人……望月響也は、今もまだ、あの広い海のどこかにいる。

※

響也とは、小学生の頃からの付き合いで、いわゆる幼馴染というやつだった。

岩手のド田舎で、子供にとっては遊ぶ場所に困ることは無かったから、学校が終わったあとは町のいたる所で遊んで、悪ガキとして名を馳せた。

中学生になると、今度はお互い部活に熱中し、僕はテニス部、響也はサッカー部でそれなりに活躍した。

小学生の頃と比べて、部活が別々でクラスも違かったため多少距離は空いたが、それでも家が近かったこともあって夏休みや冬休みには毎日のように遊んでいた。

転機が訪れたのは、高校に入学した時だった。

またしても同じ学校へ通うことになった僕らは、高校入学と共にあれほど熱心だった部活からは離れて、バイトで手に入れた自由な金を使えるようになり、放課後は遊び呆けた。

ゲーセン、カラオケ、あとはどちらかの家でゲームをして、ほかの友人も交えて青春を謳歌した。

そんな中、友人のひとりが持ち寄ったのが親戚に貰ったという麻雀牌だった。

誰もルールを知らない中、手探りで遊んでいく。

当時は点数も役も知らない。牌を持ち込んだ友人が基本的なルールだけは知っていたが、それもゲームが成り立つギリギリのルールだった。

毎局一時中断をはさみ、点数と役を確認し、半荘に2時間以上かかることが普通だった。

ただ、僕らは何故か麻雀というゲームに夢中になった。

ちょうど大人っぽい遊びに憧れていた年頃だったのか、田舎で遊ぶところが限られていてほかの遊びに飽きていたからなのかは分からない。

普通、こうした新しい遊びはせいぜい1ヶ月も経てば飽きられて、また別の遊びを見つけるのが普通だったが、麻雀だけは別だった。

半年も経つ頃には、僕を含めた友人たちはみな役も点数もあらかた覚えて、小銭を賭けることを覚え始めた。

金が賭かれば、より真剣になるのが人の性だろう。

僕の部屋の本棚には、次第に麻雀戦術本が増えていき、それを回し読みして皆が吸収していき、当時の拙さを差し引いても麻雀をするにおいてかなり良い環境が整っていた。

特に僕と響也は仲間内では勝っていた方で、時には牌譜検討を開いて友人達に麻雀を教えたりしていた。

高3になって、受験を控えた僕らは以前に比べて麻雀を打つ機会が減っていった。

週5が週3になり、週1となり、結局月2回程度に落ち着いたが、仲間内で打つ機会が減るのと反比例して、僕の麻雀に対する熱は高まっていった。

この頃から、受験勉強もそこそこに、ネット麻雀に熱中し始めた。

むしろネット麻雀がいい息抜きになって、受験勉強は以前よりはかどり、冬休み前には東京都内の志望校にA判定を貰え、最後の追い込みもそこそこに、僕らはまた年末年始を麻雀をして過ごした。

そんな中で、響也がふと、高校の近くにある雀荘の話題を出した。

よくある田舎のピン雀荘で、時折出入りする人と言えば4、50代のおっさんやサラリーマン。

いくら麻雀の腕が経つとはいえ、当然高校生は雀荘に入れないわけだから、完全に大人の世界で今までは話題になることもなかった。

「卒業したらさ、フリー打ちに行ってみようぜ」

僕は二つ返事で了承した。

どの道、進学したらフリーは行きたいと思っていたし、今の実力がどんなものか測るにはちょうど良い。

他の友人たちは尻込みしていたが、僕と響也は3月の卒業式後に雀荘へ行く約束をし、またそれを励みに最後の追い込みに力を入れた。

無事受験を終えて、2月中に全員の進路が決まると、僕達は毎日のように集まっては麻雀をした。

僕と響也は東京へ、後は名古屋や大阪、山梨と全員がバラバラの進路で、これが最後の青春だと言わんばかりに、今まで溜め込んだ全てをこの1ヶ月で吐き出した。

そして3月になり、卒業式を迎え、それから1週間ほど経ってから、僕と響也は初めてのフリー雀荘へ行く約束をした。

事前にネットでピン雀荘にどれくらい持っていけばいいか調べて、バイトで稼いだ金とお年玉の残りを財布に押し込み、僕らは初めてのフリーへと踏み込んだ。

ルール説明を受け、卓へ着く。

同卓したのは、常連と思しきサラリーマン風の男と老人だった。

まず2半荘、僕と響也はツキにも恵まれ、それぞれ1回ずつトップで連対。

そして、3半荘目。またしても2人でトップを争う形となり、僕がトップ目で迎えたオーラス。

響也の仕掛けを掻い潜り、あの状況で考えうる限り最高の形で聴牌を取り、リーチ。

海底で打ち込んだ1p。

小さく響くロンという声、そして爆音とともに崩れ去る日常。

あの開かれなかった、たった4cmの牌姿は、僕の人生に一生付きまとう呪いとなった。

呪いと言うよりは、枷に近い。

自分だけが逃げおおせ、響也は海へ呑み込まれた。

あの4cmを夢想する事だけが、僕にできる響也への弔いになるような、そんな思いでこの10年、ふと響也の面影が脳裏を掠める度に、賽の河原で石を積むような無意味な作業を繰り返している。

単騎かシャンポンか両面かカンチャン。

たった5つしか無い麻雀の和了形で、それぞれのパターンで、数え切れないほど牌姿を考えた。

しかし、もはやその答えは海の底に沈む響也しか知り得ない。

解の無い公式を、僕は今日も解き続ける。

※

目を覚ますと、朝になっていた。

あれから、座卓の上に突っ伏したまま寝てしまったようだった。

並べられた牌を見て、昨夜見た夢に納得をする。

毎年、寒くなると見る夢だ。

嫌な気持ちというか、やるせない気持ちに近い。

体の節々が痛み、抗いようのない無気力な感覚に襲われる。

ふと、机の奥にある本棚の上にぽつんと置かれた一筒が目に入った。

あの日、無我夢中で雀荘を飛び出した時に、何故か握りこんでいた一筒。

つまり、僕が響也に打ち込んだ一筒に他ならない。

捨てる訳にも行かず、あれから10年間、ずっと僕を覗き込むようにそこにあり続けている。

僕はサイドテーブルに置かれた昨晩の夕食を電子レンジに突っ込み、胃袋に押し込んだ。

シャワーを浴びて、身支度を整えて家を出ようとする。

ふと、一筒が目に入り、普段はそんなことしたこと無かったが、その日の僕はそれを掴み取ると、上着のポケットに無造作に放り込んで家を出た。

家を出ると、朝のひんやりとした空気が、昨夜の夢の続きのようで、ポケットの中の一筒を握りしめながら歩く僕の足取りは、いつもより少しだけ重たかった。

※

店につくと、1卓だけ立っていた。

いつも深夜に来て、この時間まで打っている常連のおじいちゃんと……もう一人は、見たことのない若い男だった。

帽子を目深くかぶっていて、その表情ははっきりとは伺えない。

ただ、どことなく……響也に似ているような……そんな雰囲気の男だった。

当然、響也であるはずがない。

僕はゲームシートに書かれたその男の名前を見た。

ゲームシートには、吉田という名前とその横に小さく「新規」と書かれていた。

どこかホッとしたようなのもつかの間、その男の成績を見てギョッとした。

現在3連続トップ、昨夜から11半荘を打って8連対、驚異的な成績だった。

同卓するメンバーも、下手くそというわけではない。

常連のおじいちゃんだけは、たしかに現代のデジタルとは離れたところにいるかも知れないが……それでも、いくらなんでも勝ち過ぎだ。

ただ単に運が良かっただけなのか、それとも…。

そんな考察をしていると、ちょうどゲームが終了した。

同卓しているメンバーから「ラストです」と声が飛ぶ。

「優勝は吉田様です、おめでとうございます」

努めて明るく振る舞っているが、その声からは明らかな疲れの色が伺えた。

「メンバーが交代しますので、しばらくお待ち下さい」

そう言って、同卓していたメンバーの2人が立ち上がる。

やつれた様子でカウンターへ戻ってきたメンバーの男に、僕が訪ねた。

「あのご新規さん、メチャクチャ勝ってるな。強かったか?」

僕の言葉に、夜番の男が力なく頷く。

「いやー……まあ強いんだろうけど……いくらなんでもバカヅキだろ、さすがに……」

夜番の男は、憔悴しながらそう話す。

「あの人が放銃した記憶が殆どないよ。別に何でもかんでもゼンツって訳でもないんだけどさ、にしてもツイてるに変わりない」

そんな話をしていると、メンバーの入れ替えを待っていた常連のおじいちゃんが、僕らに向かって話しかけてきた。

「おうい、いつまで待たすんだい、早くしてくれ」

「あ、すみません。すぐ行きますね」

僕は慌ててエプロンを着けると、卓に向かった。

夜番の男が、すれ違いざまに「ま、がんばれよ」と僕の肩を叩いた。

※

最初の2半荘、僕と吉田はトップを取り合う戦いを繰り広げた。

1半荘目は吉田のトップ、2半荘目は僕のトップで、お互い連対。

たった2半荘しか打っていないが、それでも僕はこの新規客がただのバカヅキ運だけ麻雀をしている訳では無いことは理解した。

メンバーが変わっても流れが変わらず鳴かず飛ばずの常連は、次の半荘が始まる前に「今日はもうだめだね」と言いながらラス半コールを入れた。

吉田もそれを見て「終わるまでに誰も来なければ、自分もこれで終わります」と便乗してラス半を入れた。

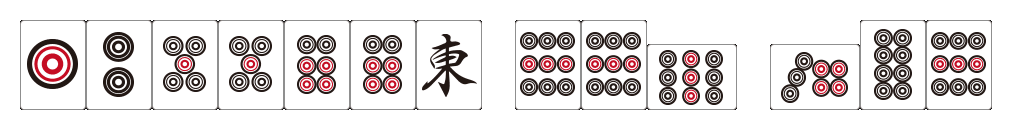

そして3半荘目。

序盤、僕と吉田のリーチ合戦はどちらも決定打にはならず、南2局まではジリジリとした小競り合いが続いた。

勝負が動いたのは、南3局だった。

この局もまた、大きな点棒の移動を挟まずに3本場まで積まれた。

南3局3本場、タンヤオドラ1、3色をダマテンしていた吉田へ僕が放銃。

デバサイの満貫直撃。

勝負は、オーラスに持ち込まれた。

僕が西家で26400持ちの2着目、吉田が親番41600持ちのトップ目。

常連は南家19500の3着、メンバーが北家12500のラス目。

点差は15200。

満貫直撃、跳満ツモ条件。

恐る恐る、配牌を開く。

ピンズの一色手が狙える、絶好の配牌。

4巡目、上家の常連が切った7pを迷わずチーする。

その直後に下家が切った9pをポン。

そこから数順、無駄ツモが続いた。

対面の吉田は、こちらの仕掛けに対応している風ではあったが、降りた様子はまだない。

12順目で1シャンテン

ここまで来て、僕はようやくこの牌姿に見覚えがあることを思い出した。

下家が、5pを切る。

迷わずポンして、打東。

ペン3pのテンパイ。

この仕掛けは、幾度となく見た景色だった。

状況もあの時と酷似している。

僕は、ただ逆転条件の満貫をテンパイしただけだったにも関わらず、まるで初めて雀荘に来てリーチを打った時のような、あるいは役満テンパイをした時のような激しい心臓の鼓動に襲われていた。

上家の常連はオリ気配、下家のメンバーだけがまだやる気はあるようだが、僕のツモ切ったドラの6mに手出しで合わせてきたところを見ると、ここらが潮時のようだ。

しかし、吉田だけがオリていなかった。

僕の手がピンズの1色手で有ることは、火を見るよりも明らかであり、場に見えている役牌の数からも清一色であることはほぼ確定している。

それでも、このままではいけないと、果敢にテンパイを取りに行く姿勢に、僕はどこか懐かしさのような面影を感じた。

あの時とは全く逆の立場だからこそ、吉田の思考が手に取るようにわかった。

このままツモられるなら、逆転を許すなら、勝負に出たほうが遥かに良い。

そして、勝負に出る算段が付くような手が入っていて、おそらくすでに1シャンテン。

それを証明するかのように、次順、吉田はツモってきた牌を手牌に入れると、呟くような声で「リーチ」と言って、牌を横に曲げた。

高いか安いかは、もはや関係ない。

まず間違いなく、役なしテンパイではあるが、良形両面以上であることに違いはない。

僕から溢れる牌を1つも漏らすことなく捉える、覚悟のリーチ。

はっきりと伝わった。

しかし、だからといって僕は降りるわけには行かない。

打てば最悪ラス落ちまであるが、この状況で安全牌もなく、ただ曖昧に隙間を縫うようなオリ打ちをしても、なんの意味もない。

リーチ後の一発目。

僕は掴んだドラの6mを叩き切る。

声はかからない。

吉田の一発目のツモ。

山からゆっくりと持ってきた4pは、河へと切られた。

またしても、誰からも声はかからない。

次順の僕のツモ番、僕は祈るように牌山に手を伸ばし……そこで6pを掴んだ。

数少ない手変わりに、僕は少考する。

与えられた選択肢は3つしかない。

6p自摸切り

手出し2p、あるいは1p切り

僕の中では、とうに決まっていたが……それでも、余韻に浸るような、そんな時間が欲しかった。

やっと出会えた。

いつか、麻雀を続けている内に相まみえるのではないかと思っていた光景。

あの日掴んだ1pの呪縛から、開放される日。

きっと、僕の顔は緩んでいただろう。

卓上で、二度と出会えないとわかっていた友人に、こうして出会えたのだから。

僕は2pを河へ切った。

「ロン」

無情に響く声に、ハッとする。

吉田の手が開かれた。

「2000点です」

※

その後、常連が帰るタイミングで結局客は来ず、吉田も帰っていった。

帰り際の吉田に僕は、ひとつ尋ねた。

「なんであの状況で、あの愚形で曲げたんですか」

彼は、すこしだけ驚いたような表情をしていた。

それもそうだ。見る人が見れば、僕の発言は彼の打牌やリーチに対する批判と捉えられてもしょうがない。

ましてや、今日始めて店に来た客に対する質問でないことは、僕にもわかっていた。

「……すみません、批判とかそういうのじゃなくて……えっと、あなたくらい打てる人なら、あの状況で、あのテンパイをリーチにしないんじゃないかって……思って……」

まごつく言葉に、彼は不快感など微塵も感じていない様子で答えてくれた。

「あの手の手変わりが4pしかなくて、手変わりしたとしても5pはほぼ枯れていてあまり待ちが良くなったとも言えないじゃないですか。かといって1-3pターツを払うのは、あなたへの放銃リスクが大きい……それよりは、あなたがテンパイしていなかったり、手変わりして溢れる2pに期待したほうがいいかなって思っただけです」

至極普通のことを言われた。

いや、理屈は理解出来るが、今言った内容を加味してもも、おそらくほとんどの人間はリーチをしないだろうが。

僕はなんだか拍子抜けしてしまって「そうですか、すみません、変なこと聞いて」と言って彼を見送った。

※

その後のシフトの時間は、抜け殻のようにボーッと吉田との対局について考えていた。

冷静に考えれば、吉田のリーチ後一発目に掴んできた4pの筋の1pを切るのがセオリーだった気もする。

あの状況で、吉田のリーチがリーのみ愚形とは考えにくいし、それならほんの少しでも当たりにくい牌を切ってテンパイ維持をした方が堅実だ。

筒子待ちは染め手の自分がいる状況で本線だし、2-5pも別に通ってない。

しかし1pが場に見えていたかと言うとそうでもなく、シャンポン……単騎はあの状況ではかなり考えにくいから除くとして、当たる可能性はあったわけだ。

あのときの場況では、1pも2pも和了率に差があったように思えない。

であれば、1p切りが正解か……いやしかし、結果論でしか思考できてない気がする。

……とにかく僕は、僕自身のつまらない呪縛という思い込みで負けたに過ぎなかったんだろう。

結局煮えきれない思いのままその日のシフトを終え、店を出ようとした時、携帯に着信が来ていたことに気がついた。

着信は母からで、留守電が残っていた。

そもそも母から電話が来ることがかなり珍しい。留守電を聞くと「大事な話だから、あとでかけ直してね」と吹き込まれていた。

ひとまず、僕は帰宅を後回しにして休憩室から出れるベランダへと出て、タバコに火をつけながら母に電話をかけた。

数コールの後、母がでる。

「ごめんね、仕事中だったかしら」

「あぁ、まぁ、うん。マナーモードにしてたから気がつなかった、ごめん」

母には、自分が雀荘勤務をしていることは話してない。

東京でマトモなサラリーマンをしていると思っているはず……だ。

「LINEでもいいかなって思ったんだけどね。でも、多分あんたにとっては大事な話だと思うから、ちゃんと電話で話してあげようって」

どこか、他人事のような母の物言いに、少しだけ違和感を覚えた。

一呼吸おいてから、意を決したように、母が僕に告げた。

「響也くんのところ、死亡届出したんだって」

雷に打たれたかのように、背筋がピンと伸びた。

まさか、母から急に響也の名前が出てくるなんて思っていなかった。

「あんたは知らないかもしれないけど、行方不明とかになった人って、7年経つと死亡届出せるようになんのよ。災害の時はもっと短くて、それで国の保証とか受け取れるようになるんだけど、望月さんところはずっと出していなかったんですって」

知っている、よく知っている。

調べないわけがない。

響也が生きていると信じているなんて、都合の良い空想は言わないが、行方不明のままであれば、記録上は生き続けることができることも知っている。

災害で行方不明になった場合は、3年経てば死亡届を出せるようになることも。

そして、響也の家はずっと死亡届を出していなかたことも、知っていた。

「響也くんのお母さんがね、いつまでもこのままじゃいけないって、今日死亡届出してきたんですって」

「……そう、なんだ」

別に、今さらショックを受けたとか、そんなわけではなかったけれど、それでもなんて言っていいのかわからなかった。

「それでね、ささやかだけど、来週にちゃんとお坊さんよんで葬式もやるんですって。あんたも、仕事忙しいかもしれないけれど、出れるなら出といたほうがいいかなって」

「……そうだね、わかった。休みとってそっち戻るよ。今ちょうど職場だし、このまま休みの申請してく」

その後、僕は母から葬式の予定について詳細を聞いてから、電話を切った。

タバコは、途中から吸うことを忘れ、灰皿の上で燃え尽きていた。

ベランダから休憩室に戻ると、デスクで事務作業をしていた店長に事情を伝え、休みの了承を得た。

岩手出身であることは店長も知っていたが、僕が被災者であることは話したことがなかったから、店長は驚いた様子だった。

響也のことも話した。

友人であったこと、初めて雀荘に行った話、その日友人を亡くした話。

……海底で打った1pの話だけは、人が聞いたらバカバカしいと思って話せなかった。

店長は僕の話を熱心に聞いてくれた。

そもそも、そんなに口数の多くない方である自分がこれだけ話すことも珍しかったのかもしれない。

一通り話を聞いた店長は、一言「大変だったんだな」とつぶやいた。

他人事のような言葉だが、下手に同情されるよりもよっぽど良かった。

「店はまぁ、俺が代わりに入ったりしてなんとかしておくから、普段休みなんか取らないんだし、この機会に体も心もゆっくり休めてこい」

そう言って、店長は見送ってくれた。

帰り道で、上着の中に入れられていた一筒に気づく。

最後に、一緒に麻雀をしてくれていたのか、なんてらしくないことを考えてしまう。

もしかしたら、あの対局は、あの牌姿は、響也が最後に見せてくれた答えだったのかもしれない。

※

翌週、俺は帰郷した。

響也の葬儀はその翌日で、時間はたっぷりとあった。

俺は、あの日すべてが失われてしまった海岸沿いの町を、ポケットの中で一筒を握り締めながらふらふらと散策していた。

10年も経てば、その痕跡は殆ど残っていない。

むしろ、10年前に見た景色は何一つ残っていなくて、全く新しい町が出来上がっていて、懐かしいという感情が1ミリも湧かず、不思議な気持ちだった。

あの時響也と行った雀荘は当然ないし、再建した様子もなかった。

変わりに2件ほど雀荘を見つけたが、麻雀を打つ気分にもなれず、僕は結局町並みを眺めるだけで家へと帰った。

翌日の葬儀も、淡々と行われた。

遺体は当然ないから、火葬もない。

お坊さんが来て、お経を読んで、滞りなく葬儀は終わった。

響也の母親の姿もあったが、なんて声をかけていいのかも分からず、見ないふりをしていた。

葬儀には、当時卓を囲んだ友人が何人か来ていた。

10年の間、ほとんど連絡を取っていなかったが、当時ほぼ毎日のように麻雀を打ちあった仲間だからか、まるで昨日ぶりかのように打ち解けることができた。

このまま酒でも……と誘われたが、僕はひとまず連絡先を交換し、また会おうという口約束をして、一人葬儀会場を後にした。

友人との再会は嬉しいものだったが、それと同時に、今までで一番強く響也が死んだという事実を実感し、あまり気分良く過ごせる気がしなかった。

僕はポケットに手を突っ込み、冷たくなった右手でギュッと一筒を握りしめながら、1人で海辺へ向かった。

※

12月の岩手は、もう真冬といって差し支えない。

海辺は特に冷える。

上着の襟を立てて、肩を縮めながら波打ち際へ歩いていく。

あの日、全てを飲み込んだ太平洋は、まるで別物であるかのように凪いでいた。

快晴の夜空に浮かぶ満月を水面に映し出し、僕にとって破壊の象徴でもある海は、とても美しく見えた。

葬儀を終えて、何かが変わるとも思ってはいなかったが、思っていた以上に自分の心境に変化がないことに気がついた。

10年という時間は、僕が想像していたよりもずっと長かったらしい。

響也は、先に行った。

僕は、このままで良いのだろうか。

ポケットから手を出す。

握り込んだ一筒はすっかり色褪せていて、月明かりを受けて鈍く光を返す。

昨日街を歩いた時、またその店があればと思ったが、一通り見たところあの雀荘は無くなってしまったようだった。

なら、この一筒を返す先は、僕が打ち込んだ相手である響也に他ならないだろう。

きっと、それが僕にとって先へ進むということだから。

僕は大きく振りかぶると、右手に持った一筒を満月へ向かって放り投げた。

暗闇にキラリと一瞬光った牌は、そのまま放物線を描き、海へと落ちていく。

着水した音はさざ波にかき消され、僕はそのまま砂浜に腰を下ろすと、しばらくの間満月を見上げていた。

あの日の呪縛から解き放たれたような清々しさと、二度と友人に会えない寂しさと、自らの手でそれを手放した少しの後悔があった。

※

東京に戻ってから、特に変わったことは何もなかった。

一つ、僕にとっていいことか悪いことか、バイトだった身分が正社員になったりはしたが、それでも仕事が大きく変わることはなかった。

ずっと響也の影がチラついて、この世界に骨を埋めることに後ろめたさを感じていた。

きっと、響也ほどの腕があれば、今頃は麻雀プロになったりだとか、僕のように雀荘の店員として働いたりだとか、なにかしら麻雀に携わり続けることがきっとできたはずだ。

ただ、この前の葬式で一つ吹っ切れたというか……それよりもあの日新規の客と打った時に1pで放銃したからかもしれないが、とにかくその後ろめたさはもう感じなくなっていた。

答えも、正解もない。

その時その瞬間、打った牌が結果を教えてくれる。

麻雀も人生も、過去を延々と引きずって足踏みし続けることは、きっと間違いだと、そう思っただけだった。

今日も僕は、麻雀を打つ。

あの日の答えを探しながら、未来へ向けて次の一打を。

※この先有料部分はあとがきとなります。本編が面白いと思っていただけたらご購入していただけると幸いです。

あとがき

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?