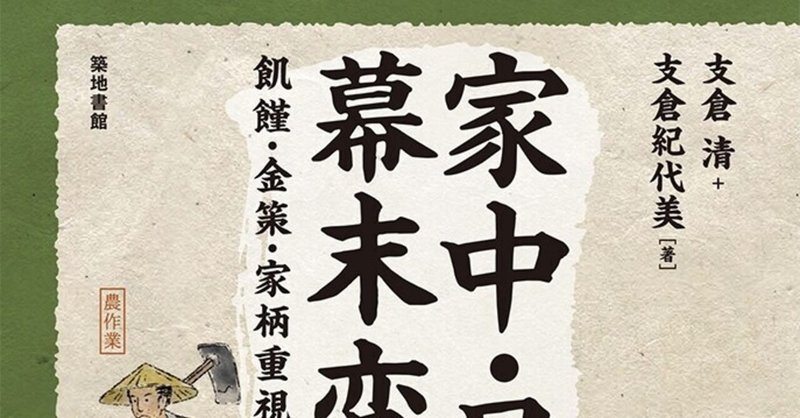

家中・足軽の幕末変革記―編集部より

明治維新とそれに連なる資本主義化といえば、薩長土肥や大河ドラマで話題の渋沢栄一など、雄藩や後世に名を知られた人々が活躍して勝ち取った社会変革のようなイメージを持たれがちですが、主従関係や身分の上下を重視する封建制度の崩壊や、家柄ではなく実力で取り立てる人事制度の導入は、じつはもっと古くから、広い範囲で起こっていたことが本書で明らかになりました。

本書は、19世紀を通して起きた仙台藩前谷地村、現在の宮城県石巻市前谷地地区で、60年にわたって給人(知行を持つ武士)の家臣団が書き継いだ『御用留』をもとに、武士の困窮や度重なる飢饉で揺れ動く地方社会の変化の様子を克明に描きました。

武士同士の権力争いや年貢率の推移といった支配者層の記録から、婚姻や離婚、土地継承などの小さな騒動まで、当時の空気を肌で感じることができます。

本書の特色は、古文書を丁寧に読み解いた現代語訳とともに、その出来事に至った流れや結果を詳述していることです。

著者は長年にわたり、慶長遣欧使節・支倉常長と縁のある郷土の歴史を研究してきました。在野の研究者だからこそ書き得た、余分な解釈のない、史料に書かれた素の情報よりを読むことができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?