やさしい物理講座ⅴ70「量子エンタングルメント(量子もつれ)に関する光の伝播方向の新解釈(新説)」

今までの通説は光の方向は一方向の先入観で語られることが多いが、この現象の発見で、「レンツの法則」の応用であるが、空間に磁界が電界を発生させ(これが誘導電界)この電界によってループ状の変位電流が発生する。次に変位電流を打ち消す方向に新しい電界がループ状に発生していくといことが連鎖的に起こりながら伝播していく。

これが、量子エンタングルメント(量子もつれ)の現象を考察すると、電磁波が逆方向にも発生していると考えることができる。そして、光は両方向に常に発生している。

今回は中国の研究者の報道記事から量子エンタングルメント(量子もつれ)についての詳細を紹介する。

皇紀2684年5月19日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

報道記事から

中国の研究者、世界初の量子もつれベース都市圏量子ネットワーク構築

新華社 によるストーリー

量子ネットワーク構築© 新華社

実験用ノードの配置図。 このうちアリス・ノードは中国科学技術大学東区に、ボブ・ノードは合肥イノベーション産業パークに、チャーリー・ノードは中国科学院安徽光学精密機械研究所に位置している。(資料写真、合肥=新華社配信)

【新華社合肥5月17日】中国科学技術大学(安徽省合肥市)はこのほど、同大学の潘建偉(はん・けんい)氏、包小輝(ほう・しょうき)氏、張強(ちょう・きょう)氏らが独立したストレージ・ノード間で単一光子の干渉を利用して量子もつれを生成し、これを基に世界初の量子もつれベースの都市圏3ノード間量子ネットワークを構築したと明らかにした。

この研究により、実際の量子もつれの距離は従来の数十メートルから数十キロに伸び、後に続くブラインド量子計算や分散量子計算などの量子ネットワークの応用に向けた科学的、技術的基礎を築いた。研究成果は15日、国際学術誌「ネイチャー」に掲載された。

量子状態の遠隔伝送による量子ネットワーク構築は、大規模量子情報処理の基本要素である。量子ネットワークを基礎として、広域量子鍵配送や分散量子計算、量子センシングを実現し、将来の「量子インターネット」の技術基盤を構築できる。

再掲載

やさしい物理講座v24「『量子のもつれ』の原因は光が伝播する方向は逆方向も同時発生する」|tsukasa_tamura (note.com)

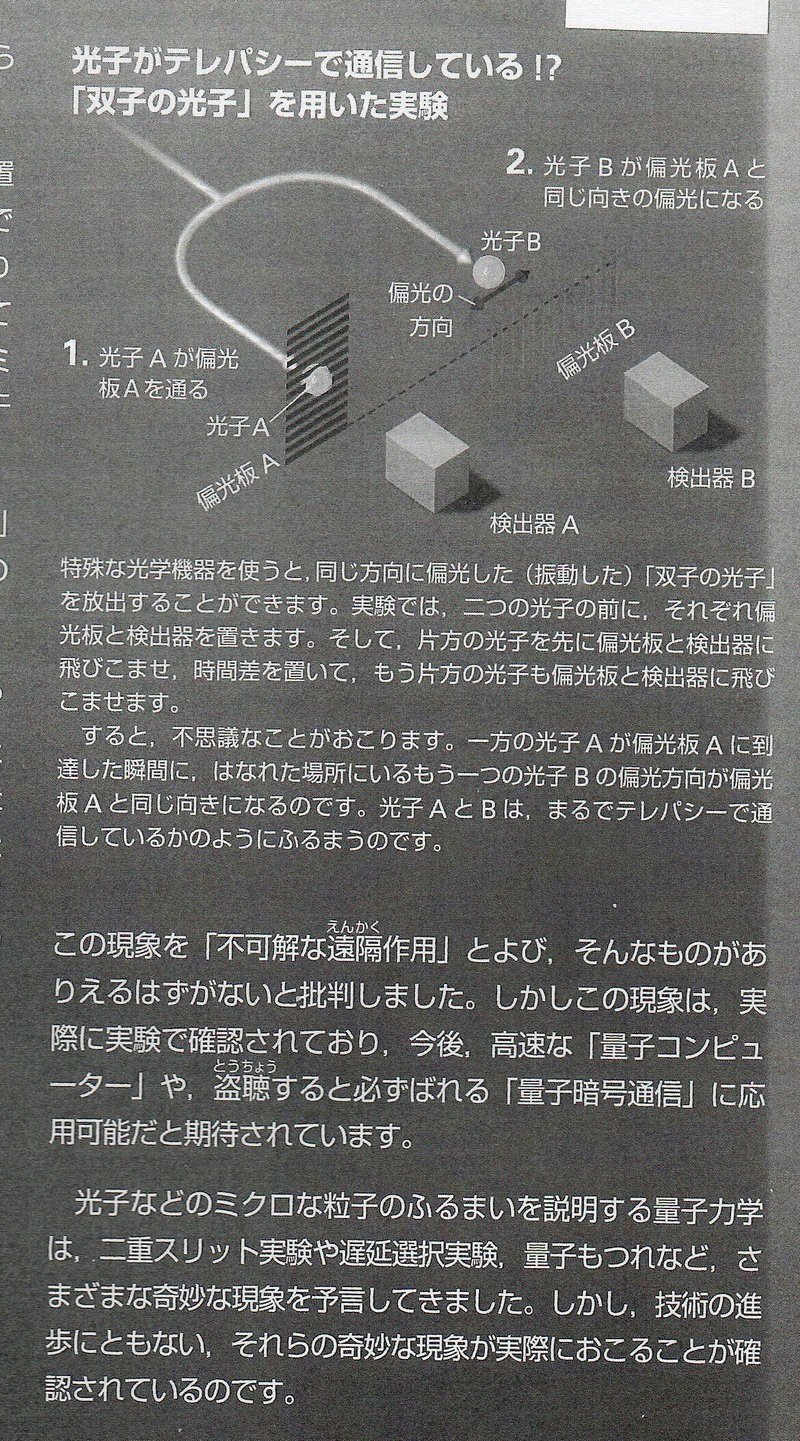

命題の量子エンタングルメント(量子もつれ)は光の偏光の現象から問題提起されたものです。

それは、「一つの光が二つに分光された後の偏光装置を経過した検出器A)と偏光装置のない光にも検出器Bに同方向の偏光が検出された」ことで、量子エンタングルメント(量子もつれ)といわれている。

そこで、その原因・根拠となるべき理論の仮説をたてた。

1、世界の量子技術をめぐる現状

「米中 量子革命を主導 論文数は中国が米国を抜く

世代計算機の量子コンピューターをはじめとする量子技術を巡り、世界の覇権争いが激しくなってきた。国の基礎研究力を示す論文数では中国が米国を抜いてトップに立つ。半導体技術が支えたデジタル社会に次ぎ、量子技術が21世紀の革新をけん引する可能性が強まっている。新たな時代の勢力図は産業競争力や安全保障にも影響を与える。日本は対応が遅れ、脱落の懸念がある。」(日本経済新 2020.9.19)

その中で量子テレポーテーションが検討されている。それは量子状態を伝送する。そのような技術開発である。そして量子状態を伝送するということは、波動関数を伝送することでもあり、この波動関数を規定するには共役物理量の同時確定が必要である。量子エンタングルメントは量子コンピューターの核心部分であることから、量子テレポーテーションの研究は量子コンピューターの研究であるとも言える。また二つの量子エンタングルメント(量子もつれ)した光子の場合の相関の現象(偏光現象)の研究でもある。

2.量子エンタングルメント(量子もつれ)

量子エンタングルメントとは、離れた系の量子力学的な相関である。

量子の世界では二つの粒子が離れても繋がった関係にあることがある。

エンタングルした二つの光子では片方の特徴が決まるともう一方もそれに応じて決まる。

例えばエンタングルした二つの光子が遙か遠方に離れても一方の偏光方向を測定するともう一方の偏光方向も同時に決まってしまう。

つまり離れていても繋がっているとしか考えざるを得ない事象である。

これを量子エンタングルメント(量子もつれ)と言われている。

いろいろな定義があって理論上の統一を見ていない。

3.量子コンピュータの量子ビットの検討

現在のコンピュータの原理は2進法で構成されている。「0」か「1」で表現されるものを配列して、定義や理論回路ができている。その最小表現できる素材としては今候補に挙がっている物は次の通りである。

⑴、光子の偏光、・・・今回の論文命題です。

⑵、超電導回路、

⑶、イオンのエネルギー状態(準位)、

⑷、電子のスピン(量子ドット)

⑸、原子核のスピン、

⑹、物質の「トポロジー」の性質利用」

「最大にエンタングルした状態にある2量子ビットについて、

・一方の量子ビットが測定されると他方はそれに応じた状態に変化している。

・一方の量子ビットの状態は、他方の量子ビットの状態と無関係に変化することはない。

・情報が高速を超えて移動することはなく、相対論に抵触しない。」(根本・池谷p176)

これらが世界で注目され新しい技術革新に繋がる「量子革命」といわれる所以である。

4、電磁波からみた光粒子の伝播

「1834年レンツは何らかの原因で誘導電流が流れると、誘導電流を妨げる方向に誘起機電力を生じるという「レンツの法則」を発表した。」(相良p30)

「・・・まず空間に磁界が電界を発生させ(これが誘導電界)この電界によってループ状の変位電流が発生する。次に変位電流を打ち消す方向に新しい電界がループ状に発生していくといことが連鎖的に起こりながら伝播していく。(相良p32)

励起状態のエネルギ準位がその準位を下げたときエネルギが放出(E₁-E₂=ℏν)。

5.光の伝播方向の新解釈(新説)

今までの通説は光の方向は一方向の先入観で語られることが多いが、この現象の発見で、「レンツの法則」の応用であるが、空間に磁界が電界を発生させ(これが誘導電界)この電界によってループ状の変位電流が発生する。次に変位電流を打ち消す方向に新しい電界がループ状に発生していくといことが連鎖的に起こりながら伝播していく。

これが、電磁波が逆方向にも発生していると考えることができる。そして、光は両方向に常に発生している。

光(電磁波)には色々な現象がある。屈折、回折、干渉、反射、偏光、円偏光、などなどがある。

一般常識では一方方向(右だけ)の固定観念がある。

ここで疑問が発生する。

光の方向性はどうして一方方向なのか?

光は上記の図のように左右に伝播するのではないのか?

誘導電流が流れると、誘導電流を妨げる方向に誘起機電力を生じるという「レンツの法則」

まず空間に磁界が電界を発生させ(これが誘導電界)この電界によってループ状の変位電流が発生する。次に変位電流を打ち消す方向に新しい電界がループ状に発生していくといことが連鎖的に起こりながら伝播していく。

つまり、今発生した磁場が電場を交互に作り出すならそれを打ち消すように反対方向に逆向きの力が働くつまり逆方向に光が発生している。

上記の図は波動ではなく、光粒子的発想で表記した。

⑴,途中の逆向きに発生した光子はそれぞれ対消滅(赤と黒の相殺)するようにみえるので最終的には右の光子(図は黒)が検出されるのである、

⑵,そこで上記の図の「偏光」(赤の〇と赤の矢印)としてと観察された「偏光は位相が揃っている」ので、位相の不揃いの光(黒の〇と黒の矢印)は対消滅(赤と黒の相殺)することなく、「偏光された光が戻るように伝播する」。

⑶.最初に偏光された光(黒〇黒矢印)は検出器Aで検出され、時間差を置き、逆向きに進んだ位相の揃った偏光(赤〇赤矢印)は検出器Bで位相の揃った光を検知するのである。

こうして仮説に実験結果が合致する。

「一つの光が二つに分光された後の偏光装置(検出器A)と偏光装置のない検出器Bに同方向の偏光が検出された」原因・根拠となるべき理論と思われる。

これで、量子エンタングルメント(量子もつれ)は光の偏光の現象から問題提起されたものであり解決された。

6,著作権主張

本件の「5.光の伝播方向の新解釈(新説)」に関しては著作権を主張します。無断使用、盗作、無断複写に関しての、商業使用は許可しません。なお、学術用の文献に引用の場合は出典、著書名を明記をお願いしたい。

参考文献・参考資料

・『量子コンピューター』 ニュートンプレス2018.5.7発行

p30~31引用「 量子ビットの例

1、光子の偏光、2、超電導回路、3、イオンのエネルギー状態(準位)、4、電子のスピン(量子ドット) 5、原子核のスピン、6物質の「トポロジー」の性質利用」

・宮崎 誠一著 『電子回路が良くわかる本』秀和システム 2011.1.1 第1版第1刷

p32文章引用「 電波も光と同じ電磁波ですから速度も同じです。しかしこれは波(波動)として伝わるのであって、電子自体が移動する速さではありません。・・・パイプに水が詰まっているとき、その一端から水を押し込むとパイプの他端から直ちに水が飛び出します。この飛び出した水はもともとパイプに入った水が押し出されたものであって、一端から入った水が移動して他端に到着したものではありません。電気もこれと同じことです。」p198「電磁誘導とは、コイルに電流を流すと、コイルに電流が流れている間、電磁石となり逆にコイルに磁石を近づけるとコイルに電流が流れるという現象」、

・相良岩男著 『電波の本』日刊工業新聞社 2016.2.22 第二版1刷

p30文章引用「1834年レンツは何らかの原因で誘導電流が流れると、誘導電流を妨げる方向に誘起機電力を生じるという「レンツの法則」を発表した。」

p32「・・・まず空間に磁界が電界を発生させ(これが誘導電界)この電界によってループ状の変位電流が発生する。次に変位電流を打ち消す方向に新しい電界がループ状に発生していくといことが連鎖的に起こりながら伝播していく。

・円山重直著 『光エネルギー工学』養賢堂 2004.4.30 第1刷発行 p9

・竹内薫著 『量子力学』講談社 2003.6.1 第五刷発行

p29円偏光、偏光フィルターの説明 p154~166

p165 スピーン測定器 p167「情報が伝わっているわけではなく、絡み合った状態というのは、そもそも、空間を超えて絡み合っているわけで、左の電子から右の電子に情報が伝わったわけではない。ある意味で、量子力学というのは最初から共時性を含んだ理論とみることができる。

・コリン・ブルース著 和田純夫訳『量子力学の解釈問題』講談社 2008.5.20 第1刷発行

・根本香絵・池谷瑠絵著 『ようこそ量子』 丸善 2006.12.15 発行

p176文章抜粋「最大にエンタングルした状態にある2量子ビットについて、・一方の量子ビットが測定されると他方はそれに応じた状態に変化している。・一方の量子ビットの状態は、他方の量子ビットの状態と無関係に変化することはない。・情報が高速を超えて移動することはなく、相対論に抵触しない。

・阿部龍蔵著 『 光と電磁場』放送大学 1992.3.20 第1刷 p37 レーザー、干渉性(コヒーレント)

・阿部龍蔵著 『物理の世界』 放送大学 1994.3.20 第1刷

・阿部龍蔵・川村 清 著 『量子力学』放送大学 1997.3.20 改訂版1刷

・桑原守二・三木茂監修 『電気・電子のしくみ』 ナツメ社 1997.7.20

・小暮陽三著 『物理のしくみ』日本実業出版 1994.10.15 8刷発行

p116~117、電気と磁気のからみあい

p118~119 マックスウェルの方程式

p120~121 ヘルツの実験

・吉弘芳郎著 『分子の見方・考え方』オーム社 1974.5.20 第1版1刷 p57

・原康夫著 『量子力学』岩波書店 1994.6.6 第1刷発行 p4~5

・小沼通二著 『現代物理学』 放送大学 1997.3.20 改訂版1刷

p107 くりこみ理論

・竹内薫著 『超ひも理論』 講談社 2007.12.1 第1刷発行

・竹内了著 『時間とはなにか』 講談社 2008.10.30 第2刷発行 p104 ミュー粒子

・山崎耕造著 『宇宙線と素粒子の本』 日刊工業新聞社 2018.1.18 初版一刷発行 p84~85 サイクロン運動 p146 タキオン(光の速度より速い粒子)p148超ひも理論と幕宇宙 p150~151 暗黒物質 p151 暗黒エネルギー

中国の研究者、世界初の量子もつれベース都市圏量子ネットワーク構築 (msn.com)

ノーベル物理学賞「量子もつれ」をわかりやすく解説 - ナゾロジー (nazology.net)

やさしい物理講座v24「『量子のもつれ』の原因は光が伝播する方向は逆方向も同時発生する」|tsukasa_tamura (note.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?