社会人も6~7%はネット依存かも知れない

香川県のネット・ゲーム依存対策条例成立を機に、大人のネット依存はどんな状況か気になって調べてみました。条例成立にあたってはいろいろ騒動があった(というかまだ燻ってる)ようでそちらも気になるのですが、その過程は以下の記事などでまとまってるので割愛。

素案や可決された条例を見たときの率直な感想は、なんで対象は子供なんだろうということでした。条例の第2条(1)(2)(4)を見る限り、これはゲームを含むネット依存全般から18歳未満を保護するという条例です。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネット・ゲーム依存症 ネット・ゲームにのめりこむことにより、日常生活に支障が生じている状態をいう。

(2)ネット・ゲーム インターネットおよびコンピュータゲームをいう。

(4)子ども 18歳未満の者をいう。

(香川県条例第24号 香川県ネット・ゲーム依存症対策条例)

大人は対象から外していいのかな、大人たちは「子供がネット依存にならないよう導く立場」を期待された条文だけどずいぶん手放しで信頼されてる気がするな、と。もし大人たちの状況が子供たちとあまり変わらないなら、「大人が導く」という上からスタンスのアプローチって、子供に受け入れられないんじゃないかな、と思ったのです。

大人のネット依存はどれぐらい?

この議論でよくデータとして出されるのが2017年の「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究」で、よく聞かれる「ネット依存が疑われる中高生は93万人」との推計もこれを元にしています。ただ調査対象は「中学校98校、高等学校86校」のみなので、大学生や社会人では「問題がない」のではなく「調べていない」だけです。より広い範囲の世代を対象とした調査結果をいくつか探してみました。

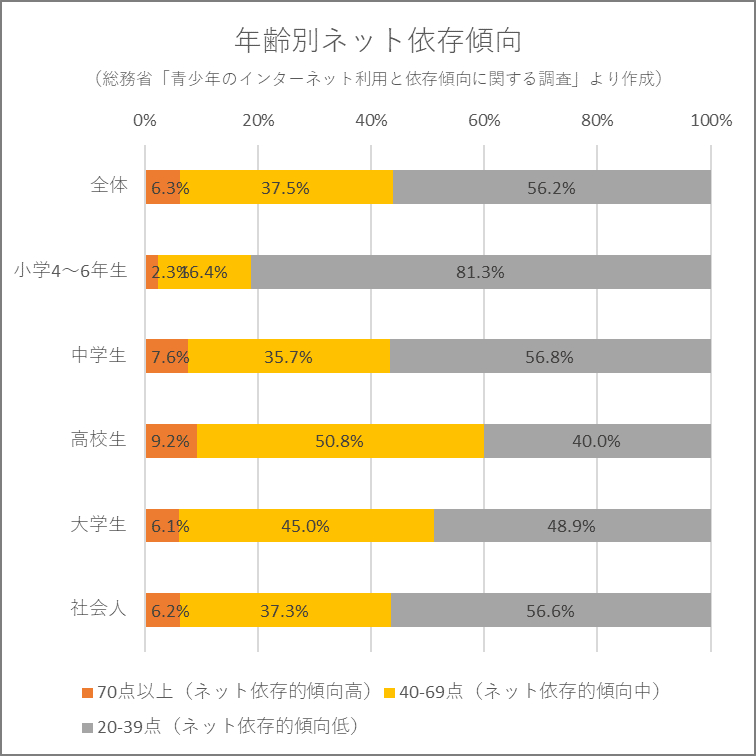

(1)2013年の「青少年のインターネット利用と依存傾向に関する調査 調査結果報告書」(調査結果報告書)。これは前記の研究と同様にYoungによるネット依存的傾向の計測手法を用い、小・中・高校生および大学生・社会人(25歳まで)を対象としたオンラインアンケートによる調査を行っています。この結果では、年齢層別のネット依存傾向は次のようになっていました。

(2)2014年の「平成26年度版 情報通信白書」。これも同じくYoungによるネット依存的傾向の計測手法を用い、16歳以上の男女各500人を対象にを対象にオンラインアンケートを行ったものです。この結果では、年齢層別のネット依存傾向は次のようになっていました。

(3)2019年の橋元良明ほかによる「タイプ別にみたネット依存傾向者と脱却者の分析」は、ネット依存を「SNS依存」「ネットゲーム依存」「ネット動画依存」に分けて調査しています。Lemmensらによる9 項目版のインターネットゲーミング依存尺度を元に各依存対象に合わせた質問項目を用いて、インターネットを長時間利用者として「平日に平均2時間以上自宅でインターネット利用している15~39歳」の男女を対象にオンラインアンケートを行ったものです。この結果から、ネット依存全般の数字に整理すると次のようになりました(筆者の数値整理に問題がある可能性はあることは付記しておきます)。

こうしてみると、成人というくくりでも社会人というくくりでも、大人の6~7%ぐらいはネット依存が疑われるように思われます。「10代」「中高生」のネット依存割合は高いものの、「20代以降」「社会人」でもその割合が大きく減るという印象はありませんでした。(3)の結果でいえば、年齢層別では10代の10.5%に対して20代で11.1%、30代で9.1%とあまり差がありません。学生の11.8%に対して社会人で7.2%と2/3程度になったぐらいです。

前述の通り「中高生のネット依存が少なからずいる」という問題は事実ですが、「大人でもネット依存症は少なからずいる」という印象を持ちました。

たしかに子どものゲーム障害予防は大切そう

大人のネット依存傾向者も低い割合ではない中で、子どものゲーム障害だけが最近よく取り上げられているのは、いくつか理由になりそうなものがあります。一つには前述の数字を元に「依存が疑われる中高生は5年間で約40万人増え、93万人に上ると推計」などの報道があったことによると思われます。

もう一つは、子供のネット依存ではゲーム障害の比率が高いことがありそうです。前述の(3)「タイプ別にみたネット依存傾向者と脱却者の分析」を見ると、依存対象の中心が10代/学生ではゲーム依存、20代以降/社会人等ではSNSや動画に分かれる傾向が見えました。

また「93万人」の推計を出した久里浜医療センターの樋口院長が、同センターの患者傾向について以下のような内容を繰り返し語られていることも理由の一つになりそうです。

同センターは2011年、国内で初めて「ネット依存外来」を開設。現在は年間で約1500人が受診し、約7割が未成年という。(略)受診者のほとんどが「ゲーム障害(依存症)」で、オンラインゲームにのめり込んでいる。

(子どものネット依存広がる 10歳未満で治療受ける子も:朝日新聞デジタル)

ゲーム障害の患者さんの脳では、ゲームを見ると脳に異常な反応が見られます。これは、アルコール依存やギャンブル障害の患者さんでも確認できる同様の異常反応です。脳に異常な反応が起こると、「ゲームをしたい」「遊びたい」などの衝動的な欲求に襲われ、ますます依存状態から抜け出せなくなります。このような依存状態が続くと、「理性」をつかさどっている前頭前野の機能が低下し、ゲームに対しての欲求がさらにエスカレートしていきます。とくに未成年者では、前頭前野の働きが十分に発達していないため、ゲーム障害が起こりやすく、将来にわたって影響が続く可能性があると考えられています。(やめられない怖い依存症!脳に異常が起きるゲーム障害の症状、治療法 | NHK健康チャンネル)

アルコール依存やギャンブル障害と言えば大人の依存症ですが、これはより依存が起こりやすい子供にはアルコールやギャンブルを禁じているからという面はありそうです。同じようにゲームについても、という理屈はそれなりに分かります。

でも大人のネット依存も大変そう

とは言え、大人のネット依存も大変そうです。見てきた通り、大人のネット依存傾向者の割合は、子供と比べてもそう低い感じではありませんでした。またこの割合だと、大人人口は子供人口より多いので、大人の依存傾向者の人数は子供より多いと推計されます。久里浜医療センターの樋口院長も、ネット外来開設は2008年時点の調査でも成人ネット依存者が多数と推計されたことによると明かしています。

「08年の調査では、興味があったので、インターネット依存のテストを初めて入れました。その結果、成人男性の2.0%、同じく女性の1.9%がネット依存に該当しました。国民レベルでの推計値は約271万人にもなります。(略)この推計値を見て、なんとかしなければならないと思い、ネット依存外来を開設しました」

(ヤクルト「ヘルシスト」222号「ネット依存症 現状と対策」)

この271万人という数字は、2017年のネット依存が疑われる中高生の推計値93万人よりいまだに多い人数です。またゲーム依存の割合は10代・学生が多かったとはいえ、成人・社会人も少ないわけではありませんでした。成人のゲーム依存について、この記事では同院受診者・家族の体験談として以下を紹介しています。

「夫がケータイゲームにはまり、課金が膨大になって給料を家庭に入れなくなりました。夫を責めると、家出してしまい、しばらくして離婚届を持ってきました」(3歳の子供を持つ主婦)

課金が嵩じてのトラブルは、「コンプガチャ問題」などとしてネット依存関連の中でも早くに社会問題化した部分だと思います。その課金額については「自己破産並みの課金請求!」と報じられる例もありました。

時間を買うという感覚ではじめたEさんの課金は、効率を求めるあまりどんどん増えていきました。当初は、自分の小遣いの範囲で課金していましたが、すぐに足りなくなり、いつの間にかカードローンを利用していたのです。そして、その額、1年間に数百万円。

(ネット依存・ゲーム依存、30〜40代に増えていることをご存知か(からだとこころ編集部) | ブルーバックス)

課金だけでなく、子供に多い睡眠や通学が乱れる問題も、大人でも見られるようです。「やめられない怖い依存症!脳に異常が起きるゲーム障害の症状、治療法 | NHK健康チャンネル」によれば、同センター受信者に起きたゲーム障害による問題には「退学・放校:12%」と並んで「失職:7%」が挙げられます。

2018年にネット依存症専門外来を立ち上げた神戸大学附属病院の話は、大人のネット依存の危険性を伺わせます。

患者はこれまで子どもや若者が多かったが、19年から中高年の患者の受診が目立つようになった。同大大学院の曽良一郎教授は「中高年の場合、自己破産したり仕事が手につかなかったりして生活に影響が出るまで受診しない例が多く、来院する患者は氷山の一角。潜在的には子どもや若者と同程度の患者数がいるのでは」と指摘する。

(中高年に増えるネット依存 通院する患者は氷山の一角|ヘルスUP|NIKKEI STYLE)

久里浜医療センターの受診者の「約7割が未成年」という状況と、各調査で大人と子供のネット依存・ゲーム依存傾向の割合にそれほど差がないという結果とのギャップは、「大人は致命的な事態になるまで受診しない」「子供はその前に親に連れてこられて受診する」という違いなのかもしれません。

終わりに

香川県ネット・ゲーム依存対策条例を機に、大人のネット依存・ゲーム障害について調べてみましたが、なかなかにこちらも大変な状況に思えました。

大人の6~7%はネット依存が疑われる。ゲーム障害で起きた問題として、7%が失職に至っている。かけ合わせれば大人の0.49%、200人に1人はゲーム障害で失職しているかもしれません。そして「中高年の場合、自己破産したり仕事が手につかなかったりして生活に影響が出るまで受診しない例が多い」。子供のゲーム依存は掛かりやすく将来に響く一方、大人のゲーム依存は表面化した時には致命的になっていることが多いのかもしれません。

第1回ゲーム依存症対策関係者会議の資料に「ゲーム依存症に係る関係府省庁の取組」がまとめられていますが、厚労省がこの問題全体に対して取り組んでおり、一方で文科省は教師向け指導参考資料や子供向け啓発資料など子供のネット依存を取組み範囲にしています。これはそれぞれの立場として、分かります。では「香川県」という立場で「子供のネット依存対策」に絞って条例を考えたのはというと……それは県教育委員会とかであれば分かるんだけど……もしかして93万人報道とかにとびついちゃってないのかな。

橋元良明ほかによる「タイプ別にみたネット依存傾向者と脱却者の分析」では、脱依存者に影響を与えたものなども調査しており、次のような意外な結果も出ています。

非依存者においてほとんどの項目で受けた人が有意に少ない。一方、「現在依存傾向者」がすべての項目で受講経験者の比率が高く、依存脱却者も現在傾向者とほぼ同様の比率であった。つまり、依存予防教育を受けなかった方が依存になりにくいという結果が示されている。

こうした依存症では、拙速な取り組みは逆効果になることもあるようです。香川県ネット・ゲーム依存対策条例はどっちだったのでしょう。制定され発効しているからには、あとは良い結果につながりますようにと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?