ギョウザのまちから学ぶシティプロモーション

1.シティプロモーションとは

シティプロモーションとは地域の認知度を上げるため、そして魅力を知ってもらうための活動である。その地域のことを知らない人にだけでなく、地域在住の人向けにも魅力を再発見してもらうために行う場合も多い。

(ジチタイワークスWEB 「シティプロモーションで地域活性化!他自治体の目的や成功事例を学ぶ!」2023-02-16)より

2.宇都宮市について

二荒山神社(ふたあらやまじんじゃ)の門前町であり、この神社の社号が「宇都宮」です

江戸時代には城下町として栄え、日光街道と奥州街道との分岐点として、日光東照宮の造営や参勤交代など往来が多く、「小江戸」と呼ばれるほど繁栄しました

明治維新では戊辰戦争の戦場になりましたが、その後、栃木県の県庁所在地として発展します

先の大戦では空襲による被害を受けたものの、北関東最大の都市として、さまざまな面で成長を続け、現在に至ります

直線距離で東京から100km、新幹線で1時間かからない首都圏にある、名物のぎょうざでも話題ですが、「共働き子育てしやすい街ランキング2021」(日本経済新聞社と日経BP社「日経xwoman DUAL」)総合編2位に選ばれた人口51万人のまち、それが宇都宮市です

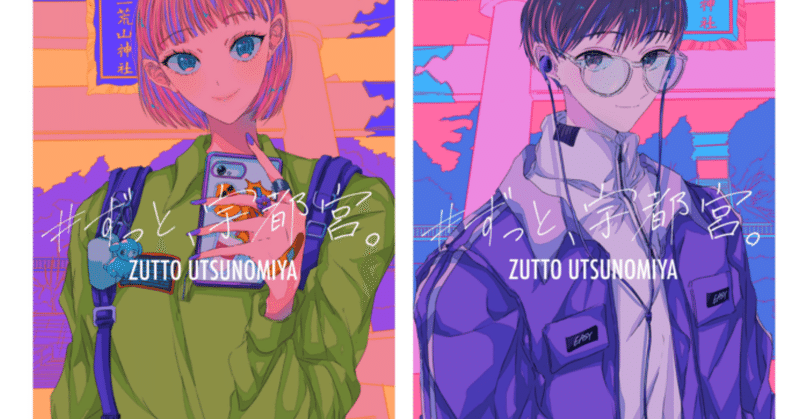

(トップの画像 #ずっと、宇都宮。キャンペーンポスターの、宇都宮で暮らす高校生女子と男子のふたりがいるのは二荒山神社)

3.宇都宮ブランド戦略

【都市ブランド戦略が求められる背景】

人口減少社会の本格的な到来

→持続可能な都市となるために「選ばれる都市」へ

→そのためには都市全体の魅力や価値を高める「都市のブランド化」と、それを確実に認識してもらうための「都市ブランド戦略」が必要

【宇都宮ブランド戦略の目標】

市民が愛着と誇りを持って住み続け、さらに市外の人たちに対して積極的に宇都宮をPRしている状態になっている(市内)

宇都宮が憧れをもって注目される都市となり、認知度や魅力度が高まり、市外の人が訪れたり、移り住んだり、企業が立地したくなる都市になっている(市外)

この戦略で注目すべきなのは、市民の愛着と誇りを、アウトプットまでで完結する、と考えたところです

たとえば一般的に、自分の出身高校が全国的な大会に出場するなど、特別なイベントでも無ければ、母校に対する愛着や誇りは、通常意識されなかったりします

またシビックプライドの高まりを上がった下がった、と客観的に判断するのは難しいところです

ところが、市民が対外的にPRするところまでを目標にすることで、市民にとっては自分のシビックプライドを「見える化」する事を推奨されている事になります

元々愛着度が高い市民にとってはそのハードルはそう高くはないので、達成感を得ると同時に自らの誇りは一層増すというダブルの効果で満足度は高く、また親和性が高い周囲の中間層からの参画を誘発すると思われます

また市外へ向けての戦略が、観光や移住定住のみならず、企業誘致まで視野に入れているところが画期的です

いわゆる縦割り行政の中では、広報と移住定住と企業誘致とは別々の部署で企画立案され、そこまで深く意識し合う事はありません

ところが宇都宮では、市のブランド戦略として打ち出している事から、各部署の職員が市について考える時には、常に頭の片隅に市のブランディングがあるわけです

宇都宮市内の商業施設の中に、Tシャツを中心とする地元ロゴデザイングッズを販売する店を見つけましたが、それが商売として成り立つほど、シビックプライドが定着しているのだと思われます

かつてリゾート地のお土産としてTシャツが販売されていた沖縄ですが、いまでは「海人」ロゴTシャツはじめ、かりゆしウェアまでが、本土でも日常の普段着として着られています

「#ずっと、宇都宮。」Tシャツが全国で見られる日も遠くないかも知れませんし、保多織(ぼたおり 高松に伝わる伝統工芸品)だって、やり方によっては人気が出るかも知れません

そのためにはもちろん、まず地元のひとが地元に誇りを持って、その誇りを表したいからこそ、この装いをしたい、という強い思いが大事になります

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?