米中科学技術競争 -統計を調べてみた-

頼まれ原稿を書くために調べた統計が興味深かったので、シェアさせてもらう。

米中対立はとうとうイデオロギーの絡んだ「新冷戦」と言われるほど深刻化してしまったが、最大争点の一つは、今後の科学技術の発展をどちらの国がリードするか?というハイテク競争だ。

米国は、ファーウェイ社など中国企業が5G通信網整備を席巻するのを阻止するため、「売るな・買うな」のボイコット政策を世界に押し広めようとしている。また、中国が米国の技術を「盗む」のを阻止するため、留学生などのビザの制限、行動監視の強化を進めている。

気になるのは、その手法が過激で経済活動を阻害する弊害が顕著なこと、そして、一連の対策の前提として「中国の科学技術は所詮『パクる』だけだから、技術の盗窃や模倣の途を塞いでしまえば、早晩立ち枯れる」という前提に立っているように見えることだ。

近々発売される雑誌でこの問題を論じたので、詳しくはそちらに譲るとして、科学技術競争の土台になる人材育成と研究予算の投入について、米中の比較をしてみた。

中国の理工系人材は米国のざっと4倍

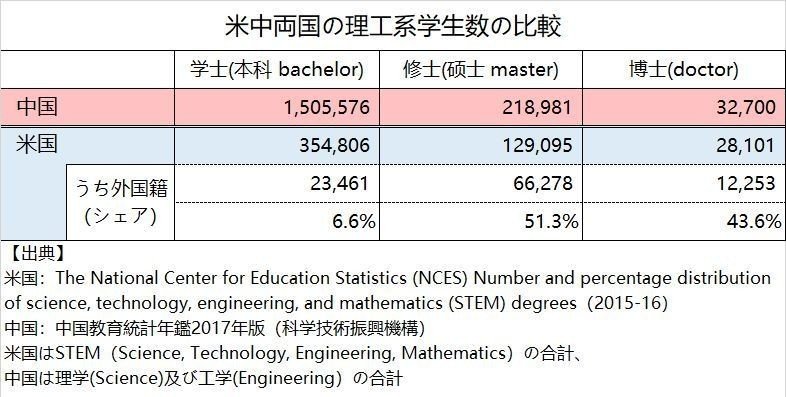

まず、理工系の大学生や大学院生の数について。人口約14億人の中国の大学進学率は既に4割近く、1学年当たりざっと400万人の大学生がいる。そこでの進学競争の激しさは良く知られており、学力レベルは日本がなかなか太刀打ちできないほどだ。おまけに伝統的に理工系重視で、理工系に進学する学生が全学生の約4割を占める。

その前提で、米国と比較したのが上の表だ。ざっくり言うと、学卒者は米国のざっと4倍強だ。これが院卒の修士になると2倍弱、博士では概ね同数になるが、米国の理工系大学院生の半分は、中国を筆頭とする外国籍であることを考慮すると、中国は人材プールの大きさで、かなり米国をリードしていると言えるだろう。

「数より質でしょ?」という意見もあるだろうが、元Google中国の社長で、その後は中国ITベンチャー企業投資に携わってきた李開復(Kai-fu Lee)は、著書「AIスーパー・パワー」の中で、米中科学技術競争最大の焦点であるAI(人工知能)開発について、「ディープ・ラーニングというブレークスルーが達成された今は、ノーベル賞級の天才よりも、根性と企業家精神に恵まれたエンジニアの数がモノを言う時代、すなわち ”Implementation”(実装・応用)の時代だ」と主張する。

AIだけでなく、これから5G通信網を舞台に繰り広げられるIoT経済・社会の構築でも、様々な機械をネットで繋いで新しいサービスを産み、普及させていく鍵を握るのは、天才よりもエンジニアの数だろう。

中国の理工系人材が成功を夢見て、新しいアプリやサービスの開発に没頭する様は、高須正和、髙口康太らの近著「プロトタイプシティ-深圳と世界的イノベーション」でも活写されている。

科学技術予算でも中国が米国を急追

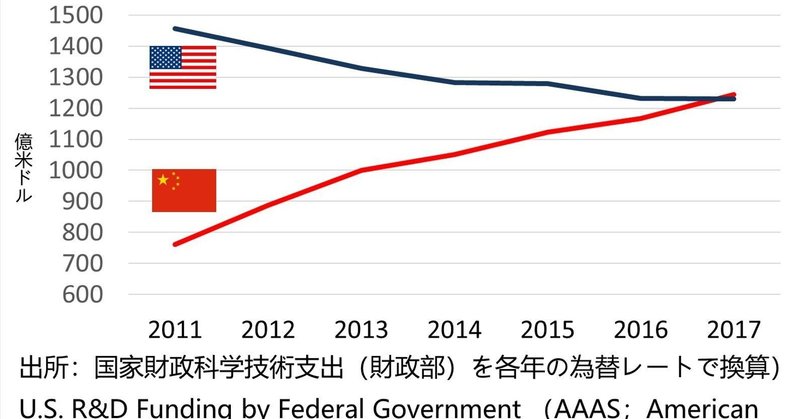

予算面はどうか。一例として、中国財政部が発表している「国家科学技術財政支出」(中央・地方)と米国連邦政府によるR&D支出を比較したのが下のグラフだ。

これが米中の科学技術予算を比較する適正なやり方かどうか自信がないが、予算面でも中国が米国を急追しているトレンドは見てとれるのではないか。

米国の予算がじりじりと目減りしているのは、リーマンショックで重症を負った連邦財政を再建するため、国防と言わず科学技術と言わず、緊縮財政を実施せざるをなかったオバマ政権の時代だからだ。中国の追い上げで危機感を強めたトランプ政権になってからは科学技術予算も増加に転じているだろうが、米中ハイテク冷戦の深刻化で、習近平政権も更に科学技術に注力している。

敵を知らず己を知らざれば百戦危うし

言いたいことは「中国は所詮『パクる』だけだから、技術の盗窃や模倣の途を塞いでしまえば、早晩立ち枯れる」という決めつけは危うい、ということだ。(ほんとうにそうなら、AI領域における中国の追い上げを見た米国から「スプートニク・ショックの再来」という言葉が生まれるはずはないではないか)。

まして、トランプ政権や議会が「技術の流出」を恐れて、外国籍の理工系留学生向けのビザや労働許可を絞ろうとしていると聞くと、米国の科学技術面の優位は、世界中から才能を惹きつけて保たれてきたことを忘れているとしか思えない。

中国の急追で焦燥感に駆られているせいか、昨今の米国が科学技術競争で打ち出す政策や措置は極端すぎて、かえって米国(と同盟国)の利益を損なうとしか思えないものが多い。

孫子曰く「敵を知らず己を知らざれば、百戦危うし」である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?