社長の日常業務はどうすればいい?社葬と事業承継の危険な関係とは

■社長が「仕事」している会社は黄信号!?

・日常業務

Q.亡くなった社長の業務は、どうすればよいですか?

中小企業であれば、社長が自ら会社の日常業務をしている場合も相当あるかと思います。

では、そのような場合に、社長の業務内容やその進捗状況を把握・管理されている役員・従業員の方はどのくらいいるでしょうか?

相当少ないことは容易に想像できますね。

今回はこういった、「社長の業務状況を把握していないケース」を想定して考えていきます。

◎社長が無対策のときのワーストケース

トラブルケースとして、上記のような4つのマトリクスで考えられます。

特に緊急性「有」の部分をご覧いただくと、非常に深刻な問題が発生する恐れがあることがよくご理解いただけるかと思います。

では、最初の問いに立ち返って見ましょう。

Q.亡くなった社長の業務は、どうすればよいですか?

A.生前対策

<理想>

経営者による会社の日常業務への不関与

しかし、社長が完全に日常業務から離れることは実際には難しいので、、

<現実>

万が一の際に、業務の把握や引継ぎがスムーズにできる体制を整えておく

・全てのメールで担当従業員をCCに入れる

・全ての日常業務に別途担当者を配置

・日常業務に関するスーパーサブ(後継者)を育成しておく

万が一の際の日常業務において、理想的な生前対策としては【経営者が会社のルーティンワークに関与しない体制を作っておく事】ですが、経営者の性格や会社規模によってなかなか難しい場合もあります。

ですので、現実的には上記のような【万が一の時に業務の把握や引継ぎがスムーズにできる体制を整えておく事】がポイントとなります。また最低限の対応として、各種資料やデータの整理整頓は必須ポイントとして押さえておきたいところです。

次に、具体的な引継ぎ体制の構築について見ていきましょう。

まず取り組むのは社長業務の棚卸をし、その棚卸をした業務を誰が担当するのか割当・引継ぎを行うといった流れです。

例えば製造業なら「製造部では○○」「品質管理部では□□」など、事業部ごとに社長がやっていた業務の棚卸をしたり、業務フローに応じて棚卸していくことが考えられます。

また業務管理においてシステムを導入することで、万が一の際には管理権限を社長から変更し、業務の引継ぎを行うといったことも有効な手段と言えます。

いずれにしても、関与先・顧客に迷惑が掛からないような、スムーズな引継ぎ体制を整えておくことが重要なポイントです。

■社葬と事業承継の危険な関係

Q.社葬をやる必要があるのですか?

「社葬は手間がかかり面倒くさい…」

「遺族の協力も得られず、家族葬や中途半端な社葬しかできなかったら?」

経営者が倒れた場合の社葬の是非について考えていきましょう。

<社長が無対策のときのワーストケース>

「あの会社は創業者の追悼すらできないのか」

「後継者争いでまだ後継者が決まっていないらしい」

「社長が亡くなって会社の体制もボロボロ」 ・・・等の悪評が立ってしまう

→得意先から取引を打ち切られる

→資金繰りが悪化し、倒産。。。

例えば何も対策を取れておらず、社葬がちゃんとできなかった場合に、上記のような流れで悪評が立ち、最悪の場合、倒産にまでつながるケースも考えられます。

事業承継における社葬とは、本質的には【二代目(後継者)の襲名披露の場】とも言えるのではないでしょうか。

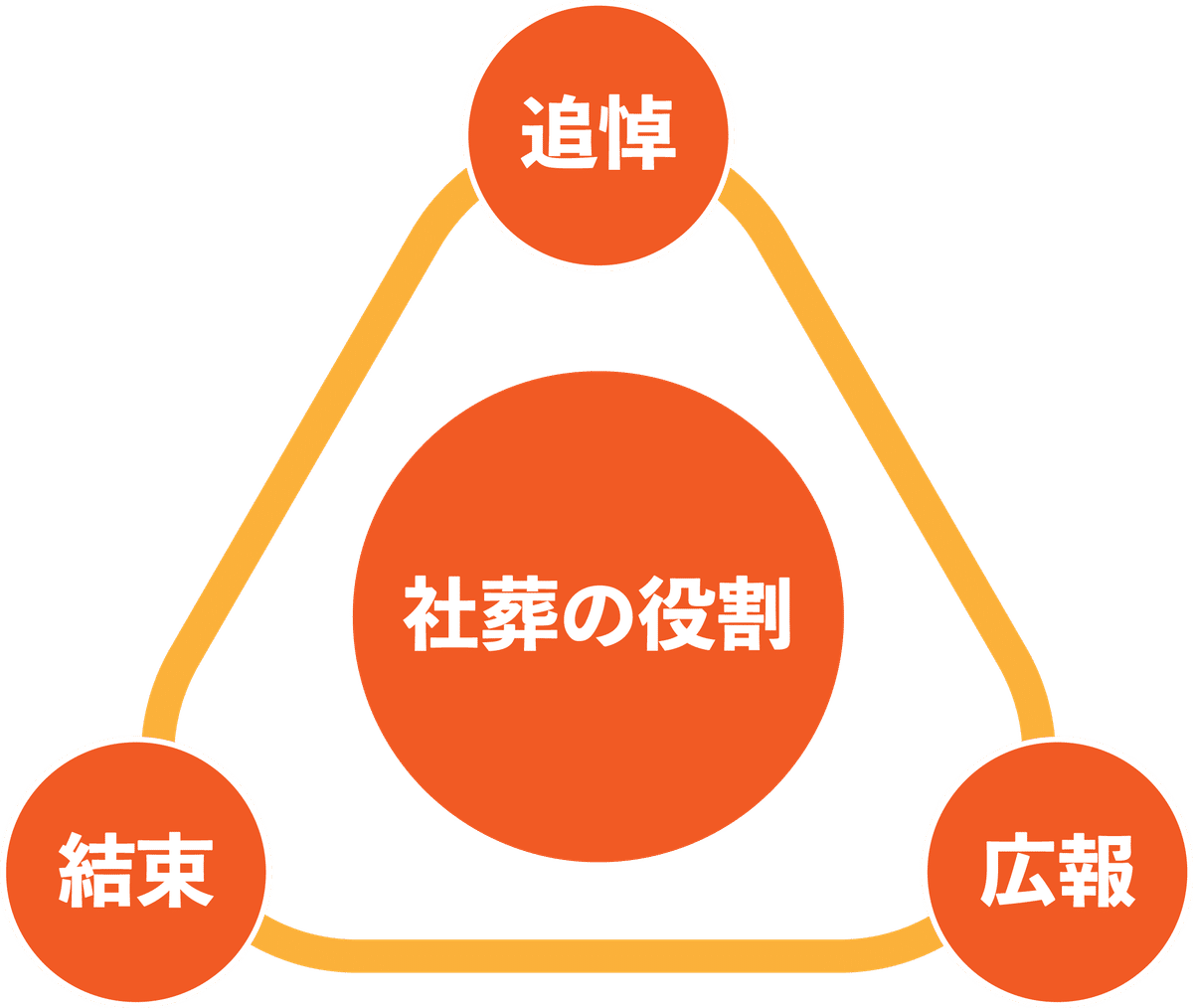

●社葬の役割

社葬の役割として、まず【追悼】があります。これは文字通り、社長を追悼するという事です。

次に【結束】ですが、社長の死という会社の一大事において、社葬という一つのイベントにしっかり取り組むことで従業員同士の結束を高めるという役割があります。

海外の例だと、米Apple社において、故スティーブ・ジョブズ氏が亡くなった際には、社葬が執り行われ、その様子が全世界に公開されました。そしてその社葬が行われている時間帯の約2~3時間、全Apple storeが臨時休業し、その社葬の様子を従業員全員で観ていたそうです。

最後に【広報】ですが、中小企業にとって社長が亡くなるという事は、ものすごく大きな出来事になります。特に取引先や顧問先は、その企業の今後に対して非常に強い関心を持つことになります。ですので、企業側からすれば「社長は亡くなってしまったが、これからも問題なくと運営していける」という新体制のアピールをしっかりと出来なければ、先述のワーストケースのような事態に陥りかねません。

社葬という場はこの新体制のアピールの場でもあります。社葬でなくてもアピールは出来るという考えもあるかもしれませんが、特に緊急事業承継が必要な場合には取引先や顧問先の一つ一つに挨拶に行くような余裕があるとは考えにくいと思います。社葬の場で新体制の発表を行うことで、コストの削減にも繋がるメリットがあります。

また長らく取引が無かった関与先などを社葬の場に招き、新体制をアピールすることで再度取引を始めていくためのフック作りの場にもなるという重要な役割もあります。

このように社葬は広報的にも非常に重要な役割を持つことが出来るので、軽視することなくしっかりと考えておく必要があります。

Q.社葬はどんな形でやればよいですか?

<決定事項例>

・社葬の予算

・社葬の形式

・社葬規模

・会葬者への連絡

・葬儀社の決定

・日時の決定

・葬儀場の決定

・責任者の決定 など

社葬を行うにあたり、①会社として社葬を行うかどうかの意思決定をし、②遺族との協議・調整を行い、③社葬方針の最終決定を下し、④準備・対応をしていく という流れになります。

ただ上記の決定事項例にもあるように、非常に多くの決定事項があり、これらをすべて後継者に任せてしまうのではなく、社長自らが生前から決定しておくのが理想的です。

Q.社葬を考えるにあたって、社長はどうすればよいですか?

A.生前にある程度準備を進めておく

<理想>

①社葬取扱規程等の作成

②葬儀社への事前相談

<現実>

①万が一の際の対応に関する検討

②遺族への意向表明(社葬への協力依頼)

③会葬者選定(取引先などのリスト作成)

理想的な対策としては、社葬取扱規程の作成をしてくことや、葬儀社へ事前相談し見積りを取っておくことなどが考えられます。

ただ現実的には上記の対応が難しいケースもあるので、万が一の際にどのような対応をすればよいかを普段から話しておくことや、遺族(創業家)へ「社葬が執り行われる際には協力をしてほしい」という旨をしっかり伝えておくことがポイントとなります。

また「葬儀は縁切り場」という言葉があるように、「葬儀に呼ばれない=縁を切られた」と捉える方もいます。重要な顧客や過去お世話になった方を呼ばないということになると「縁を切られた」と受け取られ、会社への悪影響が少なからず発生してしまう場合もあるので、注意が必要です。

そのような事態を防ぐためにも、会葬者選定のリスト作りは、社長が元気なうちに着手しておきたいものです。

もちろん、いきなり会葬者選定!などといってしまうと社長も驚いてしまいますので、社長の理解を得るのが難しい段階から準備を進める場合には、「重要な取引先や関係先のリストを最新版で整えたい」、などそれらしい理由を用意して作業を進めて行くとよいでしょう。

今回お届けした緊急事業承継対策セミナーの続きは、TRINITY LABO.会員限定サイトでご視聴いただけます。

https://trinity-labo.app/lectures/71/lecture_items/1139

▼TRINITY LABO.とは?

https://trinitylaboguidance2.hp.peraichi.com/

最後までお読みいただきありがとうございました!

▼ 家族信託とは?

https://sma-shin.com/family_trust/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?