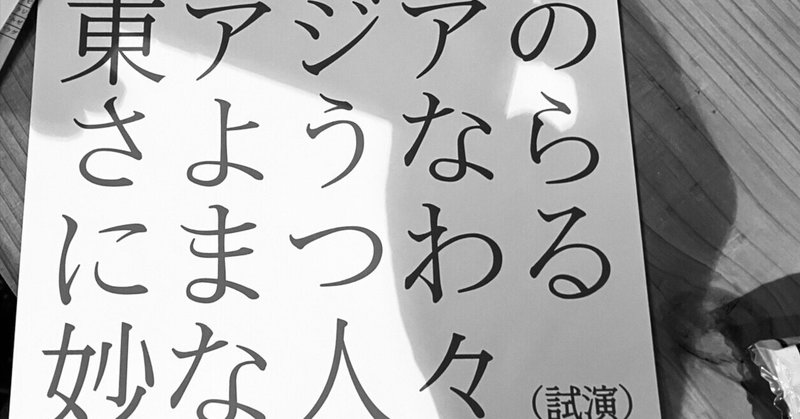

岡崎藝術座「東アジアのさようならにまつわる妙な人々(試演)」にかんするメモランダム

その日「大城譲司」は那覇空港内のA&Wでビッガーチーズバーガーとカーリーフライ、そしてルートビアを飲み食いしながら、「東アジアのさようならにまつわる妙な人々(試演)」のことを考えていた。

店内にスペイン語で会話している男女四名の観光客がおり、件の舞台では日本語、英語、スペイン語が飛び交っていたからだ。

いや、スペイン語ではなく、ポルトガル語だった。

どちらにせよ、一瞬聞こえてきたスペイン語の断片が、一昨日の不可解な夜の記憶を招き寄せたのだった。

「東アジアのさようならにまつわる妙な人々(試演)」は岡崎藝術座を主宰する神里雄大の新作で、とても奇妙な構成ではあったものの、これも「演劇」ではあるのだろう。

複雑といえば複雑な、単純といえば単純な仕掛けが施されており、その仕掛けは知的な要請というより、神里の実存と密接に関わるものであるように感じられ、大城は好感を抱いた。

会場は那覇市松尾にある「わが街の小劇場」。

こどものころ、大城は松尾周辺をよく歩きまわった。その記憶が脳みその奥深くに格納されているのか、この一帯を歩きまわる夢をいまでもときどきみる。だから大城にとって、劇場に足をはこぶのは、夢の領域に足を踏み入れることと同義だった。

公演は、四つのテリトリーで構成されている。

いちばん奥にプロジェクタが設置され、サンパウロ公演の様子が上映されている。映像とともに ポルトガル語の語りが流れ、それに対応する英語と日本語の字幕が付けられているが、文字は小さく、おまけに離れた場所から眺めていたため、目の悪い大城は英語も日本語も読むことができず、そこで何が語られているのか、断片的な語句から想像するしかなかった。

画面には白いランニングと白いブリーフを着た、おそらくブラジル人であろうと思われる男(「ガブリエル・フェルナンデス」か、あるいは「ファンジ」か、そのどちらかだろう)が、ドラムに合わせて身体を激しく動かしている。

律動はあるが和声はなく、旋律もなかった。男の動きが旋律であり、身体の軌跡が和声なのかもしれなかった。

中央のテーブルにはA4サイズにプリントアウトされたテキストが散らばり、日本語で書かれたものもあれば、英語で書かれたものもある。日本語を英語に翻訳し、その英訳をふたたび日本語に訳したものもあり、同じ内容なのにテーブルの上には二つの異なる日本語が併存していた。

大城はまず日本語のテキストを手に取り、そこに記されている「森多計志」の挿話を読んだ。しばらくしてから、次に英語で書かれた「パク・ユジン」の挿話も読んだ。しかしそれは逆で、日本語で書かれた「パク・ユジン」の挿話と、英語で記された「森多計志」の挿話だったかもしれない。

テーブルの正面には椅子が置かれ、そこが舞台となった。俳優なのかパフォーマーなのか、肩書きはわからないが、那覇公演での唯一の出演者である上門みきが、休憩を挟みながら合計三回、神里の書いたテキスト(「小川麻衣」の挿話、「小川信吾」の挿話、「新垣光」の挿話)に沿って、語ったり演じたり身体で表現したりする。

神奈川から石垣島に移住した「小川信吾」の、苛立ちに満ちた攻撃的なぼやきに、大城はこらえきれず笑ってしまうのだが、しかし周囲はだれも笑っておらず、いささか気まずい気分になった。

挿話のあと、上門はかならず歌を歌う。彼女が弾いた楽器、あれはウクレレだろうか。

窓脇にはソニーのウォークマンとヘッドフォンのセットが四つ。そこには「ラウラ・コマツ」「宮里亜希子」「新垣光」、この三人の語りが収められており、四つめのウォークマンには、三人の語りの英語ヴァージョンが収められている。

彼女らの語りに順々に耳を傾ける大城。右の耳には日本語が、左の耳には英語が聞こえてくる。そんな気もしたが、それはありえないことだった。

公演の冒頭、作者であり演出家である神里は、この公演のテーマは「故郷」と「翻訳」であると語った。

十一名の登場人物たちは、いずれも故郷を離れ、あるいは故郷を喪失し、移動の只中でなりゆきにまかせた出会いや別れを体験し、その体験を記述したテキストは、まず言語のレベルで英語とポルトガル語に翻訳され、つづいて表現のレベルで映像や音声、パフォーマンスへ翻訳される。

興味深いことに、あれやこれやの挿話は、ただ単に書かれたものでしかなく、大城を含めた観客たちは、本来的には文字列にすぎないものに、多かれ少なかれ感情移入をしている。

それは小説を読むこととよく似ている。

だが、小説は演劇ではないし、演劇は小説ではない。

演劇を演劇たらしめるものは何か。

大城は、この公演を体感している間、そのことをなんとなく考え、そこに生身の身体があり、一回性の発話や身ぶりを伴っていることが重要なのだろうと、とりあえず結論づけた。

「故郷」の対義語は「空港」で、「翻訳」の対義語は「身体」である。氷が溶けてぬるくなったルートビアを飲みながら、そんなこともぼんやり考えた。

四名のスペイン語話者は全員オリオンビールのTシャツを着ていて、楽しそうに自撮りをしている。席が近ければ、撮ってあげましょうか、と申し出たかもしれない。ここ最近、オリオンビールのTシャツを着ている観光客が異様なほど多い。もしも自分が観光客だったら、A&Wの黒いTシャツを選ぶだろう。

トレーに載せたレシートに住所が記されている。

A&W那覇空港店

那覇市鏡水150国内線ビル3F

098-857-1691

エイアンドダブリュ沖縄株式会社

アルファベットで「A&W」と書いて、カタカナでは「エイアンドダブリュ」と表記する。このごくあたりまえの事実に大城は面食らった。沖縄ではA&Wのことを「エンダー」と呼ぶことが多く、これは英語の発音がカタカナに変換された結果だろう。沖縄で暮らす明治生まれの高齢者が「water」を「ワラー」と読んでいたように。明治生まれの高齢者? そのほとんどは死者となり、すでに祖霊となった者もいる。

鏡水というのは那覇でもっとも美しい地名だ。この漢字は、いまでは「かがみず」と呼ばれるが、かつては「かがんじ」というウチナーグチの音が当てられていた。そのことを四名のスペイン語話者はおそらく知らない。

日時:2023年9月23日(土)19:00~20:30、24日(日)15:00~16:30

会場:わが街の小劇場(沖縄県那覇市)

付記:

以上の文章は、2023年9月25日、突発的に那覇空港で書き始め、同日のフライトを経て、羽田空港で書き終えたものです。1週間ほど寝かせてから、内容を修正しました。

当初、わたしはひとりの「観客」として、この公演をどう体験したかを書こうと思っていたのですが、公演の肝である登場人物たちの挿話がおもしろかったもので、ふと、わたしも「登場人物」になってみたい、という悪戯心が湧き起こったのでした。まあ、二次創作のようなものです。

また、観客から登場人物へ転移するというのは、「現実」から「虚構」へ越境するということでもあり、その点は公演の内容に大きく影響されています。他の舞台を観て、こんな妙ちきりんなことはしないと思うので。

とはいうものの、やはり作者であり、演出家である神里雄大さんには、ここで謝っておきます。ふざけた真似をしてごめんなさい。なにとぞお許しを。 (O)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?