札幌市内ブックオフ探訪(その8)+琴似徘徊

今回は、札幌市内14店舗目となる宮の沢店(正式名称は、BOOKOFF SUPER BAZAAR 5号札幌宮の沢店)に行ってみる。

宮の沢店は、地下鉄東西線の宮の沢駅が最寄りで、宮の沢駅まではもちろん地下鉄で簡単にアクセスすることができるが、今回はマイナーなルートを使う。

ブックオフ宮の沢店までの道のり

まずは、北区にある地下鉄南北線北34条駅前へ向かう。

この駅前にあるバス停から、宮の沢駅まで行く路線バスが出ているのだ。

中央バスの西66新道西線という系統で、北区から西区方面まで移動できる便利なバスなのだが、本数がかなり少ない。

平日、土日ともに1日6往復しかなく、札幌の地下鉄駅同士を結ぶ系統とは思えない過疎っぷりである。

(追記:2024年春のダイヤ改正で、土休日の運行本数はさらに減便され、北34条発は1日4往復、宮の沢発は1日3往復になる。)

本数が少ないのは、札幌の郊外と郊外を結ぶ移動は、公共交通よりも自家用車の方が便利だからというのもあるだろうし、北34条駅の1つ隣の駅である麻生駅から、琴似や宮の沢へ行く路線バスが出ているからという理由もあると思われる。

不採算路線を容赦なく削っている中央バスのことだから、そのうち『廃止しまーす!』と宣言する可能性も大いにあるだろう。

北34条駅は、最近凄惨な事件があったセイコーマート北31条店のすぐ近くに位置している。

それゆえ、私はこちらの方面へ行くことが少なからず憂鬱であったのだが、以前から何度も来ているところだし、治安が悪いエリアでもないので、実際来てみても何か危険に感じるようなことは全くない。

北34条駅前から、宮の沢駅行きバスに乗車。

始発の時点で、乗客は5~6人ほど乗っており、本数が少ない路線の割には意外と使われている。

途中の乗り降りもそこそこあり、決して需要のない路線というわけではなさそうだが、乗客のほとんどが高齢者だったのが少し気がかりだ。

高齢者でない世代は、皆自家用車か自転車、徒歩などで移動しているのだろうか?

田舎の交通事情と比べればまだマシではあるが、札幌ほどの都市でも「バスに乗る人=高齢者か通学の学生だけ」という図式が成立してしまっているのは、何とも残念としか言いようがない。

20分ほどで、終点の宮の沢駅に到着。バスターミナルの写真を撮ったはずだったが、なぜか消えていたのでここの写真はない。

駅前から、ブックオフ宮の沢店まで歩いていく。

宮の沢店は、かつては駅前に店舗があったらしいのだが、数年ほど前に国道沿いに移転してしまったらしい。

駅前から幹線道路沿いに店が移転するという事実からも、この地域は公共交通より自家用車が幅を利かせていることが分かる。

まあ、国道沿いの方が広い敷地を確保しやすいからという理由もあるだろうけど。

宮の沢駅からブックオフ宮の沢店までは、徒歩20~30分ほどかかる。

路線バスでアクセスすることも可能。

宮の沢駅は、札幌随一の観光名所として知られる、「白い恋人パーク」の最寄り駅でもある。

以前このエリアに来た時は、外国人観光客がたくさんいたのだが、今回は全く見かけなかった。3月は閑散期なのだろうか?

白い恋人パークを横目に、国道5号線を西に進む。

国道5号は、札幌と函館を結ぶ国道で、北海道唯一の一桁国道だ。

札幌から小樽、俱知安、長万部を経由するルートになっていて、ちょうど北海道新幹線(と並行在来線のJR函館本線)と同じ経路を辿っている。

途中、道路を渡るために地下道を通る。

写真だと明るく見えるが、実際はもっと暗い道だった。

しばらく進むと、「ここから手稲区」と書かれた看板を見かけた。

宮の沢駅は西区であるが、意外と手稲区から距離が近い(徒歩15~20分程度)ことが分かった。

ちなみに、ブックオフ宮の沢店は「宮の沢」という地名が付いてはいるが、所在地は手稲区となっている。(手稲区西宮の沢に所在)

ひたすら国道5号線を歩き、ようやくブックオフ宮の沢店に到着した。

付近にはカラオケ店やスポーツデポ、セリアなどの店舗があり、土曜日なので駐車場に停まっている車の数も多い。

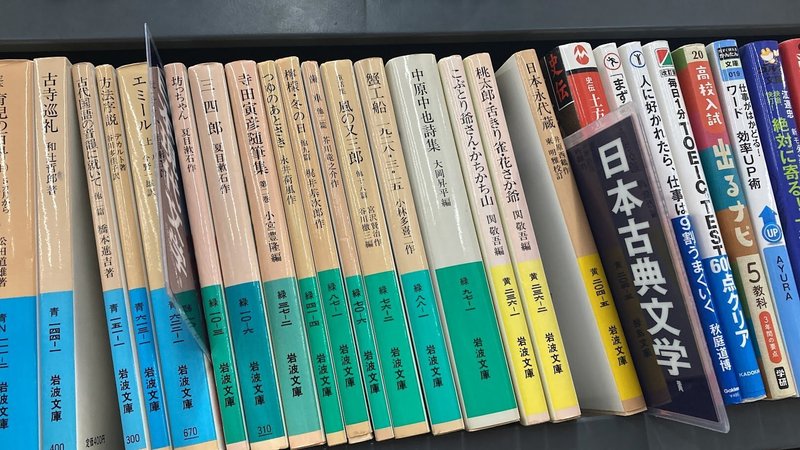

さっそく、110円で買える岩波文庫の品揃えを見ていく。

品揃えは写真の通り。他の店舗と比べても、かなり充実している。

特に、最近話題の「君たちはどう生きるか」が110円で売られていたのは驚いた。

他にも、「蟹工船」や「日本永代蔵」「風の又三郎」「三四郎」「古寺巡礼」など、色々な本があった。

講談社学術文庫については、7冊あった。こちらは普通レベルの品揃え。

次に、新書コーナーをチェックしてみる。

岩波新書についても、結構充実している印象だった。

個人的には、屯田店に並ぶ優良店だと思う。

最終的に、岩波文庫4冊、講談社学術文庫1冊の計5冊を買った。

「君たちはどう生きるか」が110円で買えたのは良かった。

他の店舗でも「君たちは…」を見かけたことがあったが、確か300円か500円くらいの値段だったと思うので、今回はラッキーだったと思う。

この店舗は本や漫画、DVDだけでなく、色々な商品を取り扱っているようで、しかもカードゲーム?か何かの対戦会場としても使われているらしい。

そのせいか、他の店舗と比べてかなり賑やかで、かつ人の数も多かった。

西宮の沢から西区役所方面へ

ブックオフを退店し、近くのバス停に向かう。

行きは徒歩でここまで来たが、帰りはバスを使おうと思う。

「西宮の沢5条2丁目」というバス停から、ジェイアール北海道バスの札幌駅前行きに乗車。車内は結構混んでいて、座れなかった。

途中の乗り降りも多く、ほとんどのバス停で乗下車があった。

車内の乗客が頻繁に入れ替わっているのにも関わらず、自分の目の前に座っている人だけは全く降りる気配がなかったため、結局最後まで立ちっぱなしとなった。

目的地の「西区役所前」でバスを降りる。

ここから少し南に移動する。

西区役所付近には、稚内信用金庫の支店があるらしい。

北海道内各地から色々な人がやってくる札幌市内には、道内各都市にある信用金庫の支店がいくつかあって、稚内信金も同様。

稚内信金は、自己資本比率が非常に高い(60%強)ことで知られていて、信用金庫業界の中では極めて健全な財政状況を維持している。

自己資本比率が高い理由は分からないが、宗谷エリアの財政が豊かなのかもしれない。(特にホタテ漁で栄える猿払村は、住民の平均年収が東京の港区並みに高い)

田舎=貧困と考える人も多いが、自分の土地や住宅を持っていたり、自分の力だけで食べ物(農作物、魚介など)を生産できる立場にあれば、たとえ年収が低くても意外と困窮はしない。

むしろ、都会の賃貸住宅に暮らし、安い賃金で働いている方が、よほど貧困の度合いが高いというのが現実で、都会で暮らせば無条件で豊かになれるというのは、もはや夢物語であろう。

西区役所前から徒歩数分で、2つ目の目的地「はしや」に着いた。

こちらはお菓子屋で、根室の名物「オランダせんべい」を販売している。

私は根室にはこれまで2回行ったことがあるが、正直言ってオランダせんべいのことは知らなかった。

最近、「えちごトキめき鉄道」現社長の鳥塚氏のブログを読んで、オランダせんべいという食べ物の存在を知った。

鳥塚氏は根室の店舗から通販で取り寄せたようだが、根室だけでなく札幌でも、オランダせんべいを販売している店があって、それが「はしや」である。

店は札幌市西区山の手3条に位置していて、地下鉄琴似駅からはやや離れているが、西区役所前からは割と近い場所にある。

オランダせんべい4枚入り(300円)を買おうと思う。

まるでお使いを頼まれている子どものように、百円玉3枚を握りながら店内に入り、店先に並べられているオランダせんべい入りの袋をレジの店員さんの元へ持っていく。

女性の店員さんは「焼きたての~」などと話していたが、よく聞き取れず。(私の聴覚情報処理に問題がある)

瞬時に「焼きたてのせんべいも作れますけど、これ(店に置かれていたもの)で良いですか?」という意味だと推測し、「あ~これで大丈夫です」と答えておいた。

おそらくその場で焼きたてのせんべいを買うこともできたのだろうけど、すぐ食べるつもりではなかったので別に良かった。

その後は、札幌市の山の手図書館へ向かう。

札幌市には、各区にそれぞれ1つずつ図書館が設けられていて、西区の代表がここ山の手図書館だ。

山の手図書館は、地下鉄およびJRの琴似駅からは若干離れているが、人通りがそこそこある地域なので、アクセスはそれほど不便ではない。

ここで本を3冊借りた。

「売春島 「最後の桃源郷」渡鹿野島ルポ」や、敬愛する片山杜秀先生が登場する「平成史」があったのは良い収穫だった。

札幌の図書館は中央図書館だけでなく、各区にある図書館や地区センターの図書室にも、意外と良い本が置いてあるので探訪は欠かせない。

琴似を徘徊

図書館を見たら、後はもうやることがない。

西区役所を通り、地下鉄琴似駅方面に向かうことにする。

そろそろ昼だから、琴似で昼ご飯を食べたいものだ。

個人店はいくつかあったが、チェーンの飲食店は全然なかったので、そのまま地下鉄琴似駅まで寄り道せず着いた。

駅前のイオンなら飲食店が入っているかなと思ったけれど、よく見てみると飲食店はほとんどないようなので、こちらもすぐに退店。

昼飯を食べられる店を探そうと、JR琴似駅方面に進む。

琴似は札幌でも特に栄えているエリアだが、ご飯屋は意外と少ない。

安く食べられそうなチェーン店は「松屋」か「みよしの」くらいしかなく、「みよしの」に至ってはGoogleマップでは営業中となっていたのに、実際行ってみるとシャッターが閉まっていて、自販機しか動いていなかった。

松屋は混んでそうな雰囲気だったので、パスすることにした。

JR琴似駅到着。駅前に「VIE DE FRANCE」があって、ここに入ろうかと考えたが、席が大分埋まっていたのでやめた。

JR琴似駅と地下鉄琴似駅の間を行ったり来たりする。

ちょうどブックオフ琴似店があったので再訪。

文庫本の棚だけを見てきたが、岩波の本はほとんど置かれていなかった。

再びJR琴似駅に戻り、今度は駅前のイトーヨーカドーへ行ってみる。

5588というよく分からない名前の商業施設から、直接イトーヨーカドーまで行けるようなので行ってみるも、迷ってかなり時間がかかった。

イトーヨーカドーのフードコートに行くと、「はなまるうどん」など数店舗があったが、面倒くさくなったのですぐ隣のスーパーでパンを買って、フードコートの席で食べることにした。

札幌でも特に大都会な琴似にいるのにもかかわらず、昼飯を食べる場所をなかなか探せないとは。

もちろん「混んでそうだから~」という理由でパスした店舗が何店かあったのであるが、やはり札幌は駅前より幹線道路沿いの方が飲食店が充実しているのだなと改めて認識した。

空知信用金庫琴似支店の温度計を見ると、外気温は9度となっている。

確かに今日はかなり暖かい、完全に春のような空気が漂っている。

土曜日の琴似(特にJR琴似駅と地下鉄琴似駅の間)はかなり人が多かった。

久しぶりに、こんなに人で溢れているエリアに来たような気がする。

何故か、数年前に新宿の新大久保に行ったときのことを思い出した。

(琴似と新大久保は全く性格の違う街であるが…)

札幌は一応人口約200万の大都市とはいえ、人混みがみられる場所はそれほど多くなく、札幌中心部でも地下街や、夜のすすきの以外はそれほど人がいないので、何だか新鮮な気分になった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?