【公共交通】新潟県上越市内の主要路線バスを調べる

上越市の概要と都市規模

上越市は新潟県西部に位置する自治体で、人口約18万人。

上越地方の中心的地位を確立しており、県内では新潟市、長岡市に次いで3番目に人口の多い自治体だが、車の所有は1人1台が当たり前という典型的な田舎になっている。

東京と敦賀(24年現在)を結ぶ北陸新幹線が通っており、(2015年開業)東京まで約2時間でアクセスすることができる。

今後は関西方面に新幹線が延伸される予定だが、いつになるかは不明。

道路網に関しては、北陸経由で滋賀と新潟を結ぶ北陸道、新潟から長野を通って群馬に至る上信越道などが通っており、車があればそこそこ便利らしい。

北海道でたとえるとどれくらい都会か?

北海道内の自治体でたとえると、(私個人の意見では)北見市と同じくらいの都会度かなと思う。

(バスの本数は北見より圧倒的に負けている。いや、稚内にも大負け。)

人口で言えば北見市よりも上越市の方が数万人多いが、都会度は同程度ではないだろうか。

なお、街並みに関しては名寄、製鉄所や海を抱えるという点で言えば室蘭と似ている部分があると感じる。

バス事業者(頸城自動車)

上越地方にはいくつかのバス事業者があるようだが、最も広大な路線を持つ事業者は、「頸城自動車」という会社だ。

社名の「頸城」(くびき)は上越地方の地名から来ている。

現在ではあまり使われなくなっているが、平安時代からの長い歴史を持つ由緒ある地名である。

平成の大合併で多くの町村が消滅する前には、「東頸城郡」「西頸城郡」「中頸城郡」という郡が存在していた。

頸城自動車はかつて「頸城鉄道」と呼ばれる軽便鉄道を運行していたが、鉄道は1971年に廃止、以後は路線バスや高速バス、貸切バスの運行を担っている。

アルファベットの「K」を丸で囲った社紋から、「マルケー」という愛称で呼ばれることもある。

新潟交通や越後交通(それぞれ、新潟市と長岡市を拠点にバスを運行)と異なり、頸城自動車の路線バスでは、交通系ICカードの利用ができない。

県内高速バスに限り、ICカードを使うことができる。

バス路線網

それでは、頸城自動車の公式ウェブサイトを参考に、主要なバス路線と運行本数について調べてみる。

1上越大通り線

北陸新幹線の停車駅、上越妙高駅を起点に、幹線道路を通って高田、春日山、直江津という鉄道駅のあるエリアを通り、直江津からは日本海沿いを北上、最終的にJR潟町駅付近にある「鵜の浜」に至る路線。

運行本数は1時間に1~2本程度あり、鉄道が近くを通っている割にはそこそこ本数がある印象だ。

1a上越大通り線

妙高市(旧新井市)の中心部新井を出発し、鉄道とほとんど沿ったルートで上越妙高駅、高田駅を経由する。

それからは進行方向を変えて、高田高校や高田北城高校など多数の高校が立地する高田の文教地区を抜け、市内の主要病院の1つである新潟中央病院、そして激安スーパー「ラ・ムー」などが入る「上越モール」に至る。

高校や病院があるため、学生や高齢者を中心に利用が多そうな路線である。

しかし、本数は1時間~1時間半に1本程度とそれほど多くはない。

路線距離が比較的短く、自家用車ですんなり移動できる距離だからか。

2上越大通り線

北陸新幹線の上越妙高駅が起点だが、ここまで来る便はかなり少なく、実際は新潟中央病院が起点になっている。

中央病院からは幹線道路を通って高田城址公園などがある高田の街を抜けるが、この系統は高田駅や駅前商店街には寄らずに直江津方面に北上、直江津駅を経由した後、駅からやや東にある「福橋東」という地域に至る。

本数は1時間半~2時間に1本程度と少なめ。

3浜線

1上越大通り線の終点である「鵜の浜」から、さらに日本海沿いを北上してJR柿崎駅前にある柿崎バスターミナルへと至る路線。

JR信越本線と並行しているせいか本数は少なく、2時間に1本程度運行されている。

4佐渡汽船連絡バス

直江津と佐渡島を結ぶフェリーに連絡するためのバス路線。

上越妙高駅発直江津港行きと、直江津駅前発直江津港行き、直江津港発直江津駅経由、上越妙高駅行きがそれぞれ1日1本運行されている。

なお、直江津港は直江津駅から徒歩30分ほどでアクセスできるので、余裕のある人は歩いて行っても良いと思う。

5教育大学線

上越市にある唯一の国立大学である、上越教育大学付近を通る路線。

「上越モール」を起点に、中央病院から高田城址公園を通り過ぎ、高田商店街を経由して北上する。

途中の「藤巻入口」から進行方向を変えて、上越教育大学のある方面に進む。その後は大学周辺の住宅地を経由してまた北上し、直江津駅前に至る。

大学生の利用が期待できる路線であるが、田舎のため自家用車を持っている学生が多く、バスを使って通学する人はどれくらいいるのか疑問だ。

本数は1~2時間に1本程度確保されている。

6富岡線

路線名になっている「富岡」とはイオン上越店を含む郊外型店舗が多数立地しているエリアのことで、現在の上越市の中で一番栄えている地域である。

この路線は、高田駅前を起点に、高田の街を経由して富岡へと入り、そこからはさらに北上して直江津駅前に至っている。

市内でも特に商業施設が多い地域を通っているため、買い物客などの利用が期待される路線だが、本数は1時間半~2時間に1本程度とそれほど多くはない。

7春日山・佐内線

「上越モール」を起点に、高田城址公園と高田商店街を経由して幹線道路を北上、春日山では進行方向を変えて住宅地を通り抜け、直江津駅前経由で最終的に三菱ケミカルの工場が近い「佐内」と呼ばれる地域に至る。

佐内まで行く便は1日1~2本程度しかなく、基本的に直江津駅前~中央病院・上越モールを結んでいる。

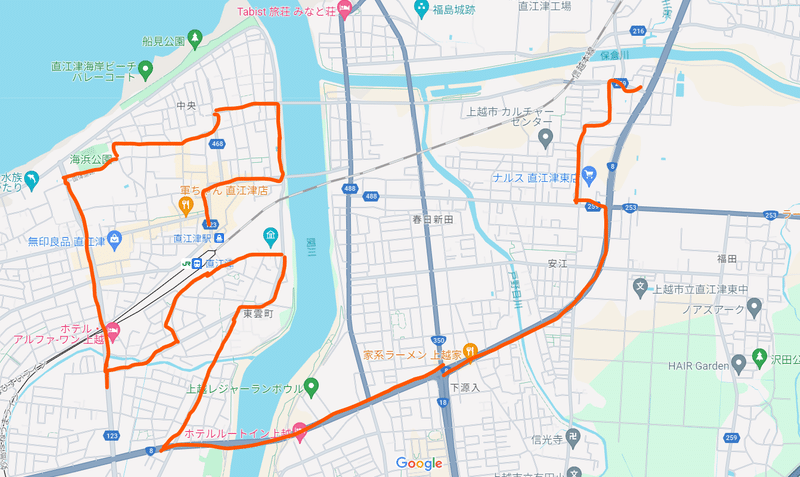

直江津駅周辺には新潟労災病院や「無印良品」の入る直江津ショッピングセンターがあるため、通院や買い物のために利用する人も多そうだ。

本数は1~2時間に1本程度確保されている。

8佐内・直江津循環線

路線名の通り、「佐内」と直江津の街をぐるぐると循環しながら結んでいる系統。

本数は平日1日3本、休日1日2本のみと非常に少ない。

佐内在住の高齢者向けに用意されている路線だと考えて良いだろう。

10直江津・浦川原線

直江津駅前からひたすら東に進み、浦川原区(旧浦川原村)のほくほく線浦川原駅前にある「浦川原バスターミナル」へ至る路線。

直江津~浦川原間の移動はほくほく線でも可能であるが、この路線はほくほく線より少し南を走っており、鉄道とは利用客の性格が異なっていそうだ。

本数は1~3時間に1本程度ある。

日中の本数が極端に少ないため、通学に特化しているのだろうか。

11謙信公大通り循環線

路線名の「謙信公大通り」とは、春日山駅とイオン上越店付近を結ぶ幹線道路を指している。言わずもがな、「謙信公」とは上杉謙信のことである。

春日山駅前を起点に、駅前の住宅地を経由し、「謙信公大通り」を通って、多数の商業施設がある「蟹池」や「富岡」へと至る。

駅からイオンまでは結構な距離があり、徒歩だと30分以上はかかるので、路線バスの需要がありそうだが・・・

本数はなんと1日5本しかない。しかも、何故か土日祝は全便が運休。

これが田舎の現実か。

12上越病院線

直江津駅前を起点に、春日山方面へと南下し、上越市役所を経由して、最終的に上越総合病院へと至る路線。

本数は1日5~7本(1~2時間に1本程度)と少なく、土日祝日は全ての便が運休となる。

完全に、通院に特化したダイヤになっていることが分かる。

13春日山駅・アルカディアシャトル便

土日祝日のみ運行の路線。

11謙信公大通り循環線と似たルートを通っている。

本数は1時間に1本程度とそこそこ確保されているが、終バスは午後5時台のため注意が必要だ。

14謙信公大通り線

11と名前が似ているが、運行ルートは結構異なっている。

直江津駅前を起点に、春日山の住宅地や市役所付近を経由して、上越総合病院まで至る路線。

平日のみの運行で、本数はなんと1日1本だけ。

これでは通院にも使いづらそうだし、もはや何のための路線なのかよく分からない、免許維持路線か何かだろうか?

36山麓線

上越妙高駅前を起点に、市内を代表する幹線道路「山麓線」(正式名称は県道63号上越新井線)を通って直江津駅前に至る路線。

平日のみの運行で、本数は1日3本のみ。

山麓線沿いにはそこそこお店があるので、もう少し本数があると思いきや、現実はそれほど甘くはないようだ。

土休日などにどうしても山麓線方面に出かけたいときは、近くを通る「教育大学線」を使うしかないだろう。

40中央病院線

高田駅前と新潟中央病院を結んでいる系統。

平日のみの運行で、本数は1日1本だけ。

しかも病院からの帰りの便がないという謎路線。

高田と中央病院を結ぶ系統は他にも複数あるので、わざわざこの路線を利用する必要はないだろう。

県内高速バスについて

新潟県は非常に面積の大きい県であるため、新潟市と上越市、糸魚川市を結ぶ高速バスが運行されている。

運転手不足の影響か、以前よりも本数が少なくなってしまっているが、上越市~新潟市を結ぶバスは1日12本、糸魚川市~新潟市を結ぶバスは1日2本運行されている。

(なぜか、市内の郊外にある「頸城」発のバスが多く、高田や直江津まで乗り入れない便が増えているのが気になる。)

高速バスも市内の各地を通っているが、市中心部(直江津、高田地区)から乗車し、また中心部で下車するといった利用はできないことになっている。

しかしながら、頸城や柿崎などの郊外ならば降りても良いということになっているので、例えば直江津から柿崎まで高速バスで行くという使い方ができる。

ただ、郊外にある高速バスのバス停はだいたい高速道路の近くにあるため、自家用車を運転する人でなければ利用する機会はあまりないだろうと思われる。

路線バスの本数が少ない理由を考える

さて、今回は新潟県上越市の路線バスについて調べてみた。

主要なバス路線を見てみると分かるが、上越市の路線バスは人口(市全体で約18万人)の割にかなり少ないように思える。

では、なぜ上越市の路線バス本数は少ないのか?簡単に考察してみる。

理由①そもそも車社会だから

全国の地方、田舎に共通する話である。

上越市では未成年者や一部の後期高齢者を除き、ほぼ全員が1人1台自家用車を持っているため、公共交通を使うという選択肢がそもそもない。

理由②市街地が広く、バスではカバーしづらい

上越市は人口の割に市街地が広く、「コンパクトシティ」の逆を行っている。

これは新潟市も似たような感じであるため、面積の大きい新潟特有の問題かもしれない。

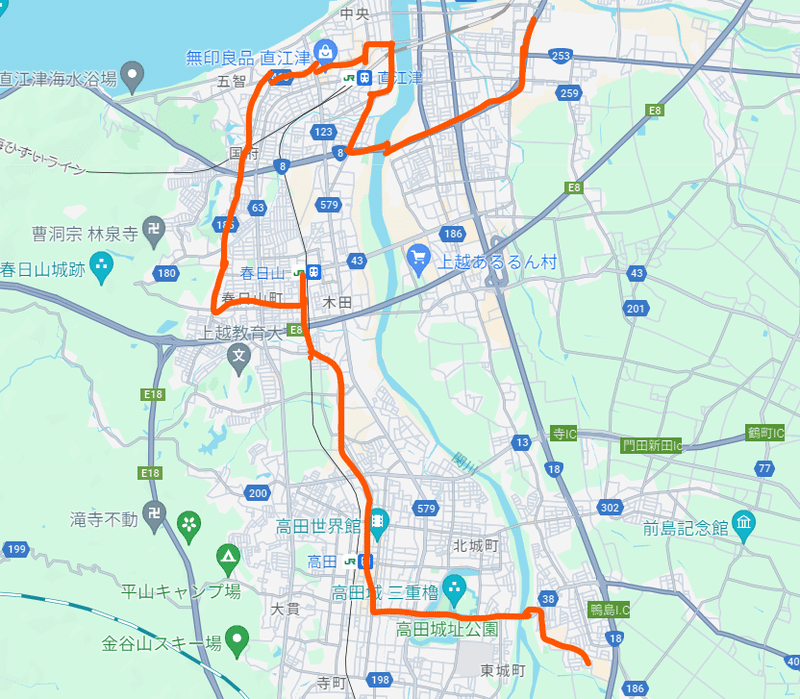

上越市内には、直江津駅周辺(オレンジ色)、春日山駅周辺(青色)、高田駅周辺(緑色)、イオンなどがある富岡地域(黄色)、南高田駅周辺(黄色)、中央病院や「上越モール」などがある鴨島地域(薄い青色)、新幹線駅の上越妙高駅周辺(濃い青色)など、複数の市街地がある。

これらの市街地をまとめると、南北に10km、東西に5km程度の範囲に収まっており、自家用車で移動するには便利だが、バスによる運行にはあまり向いていない。

病院や商業施設などがバラバラに立地しているため、路線バスのルートはどうしても遠回りになってしまうし、運行にも時間がかかるため本数を増やしづらくなる。

そのため、路線バスの利便性がさらに悪くなり、自家用車に流れる客が増えしまうのだろう。

理由③単純に不便だから

前述のような地理的要因や、地方特有の公共交通軽視といった要因から、日常生活を送るうえで路線バスが不便なものになってしまっている。

例えば、上越市には休日になると老若男女が集まると言われる「イオン上越店」という商業施設があるが、バスはイオンまでは乗り入れず、近くを通るだけである。

地元民の買い物にバスを使ってもらうためには、イオン上越店の入口近くにバス停を設けることが求められるだろう。

理由④鉄道が市中心部を通っているから

上越市の中心部、直江津駅~春日山駅~高田駅~南高田駅~上越妙高駅の区間は、「えちごトキめき鉄道」という路線(旧JR信越本線)が通っている。

地方ローカル線のため本数はそれほど多くはなく、日中は1時間に1本ある程度だが、朝夕は高校生の通学利用が多く、6両編成の電車が走ることもある。

鉄道があるおかげで、上越市の南北(直江津⇔上越妙高)移動はバスを利用する必要がなく、電車で楽に移動することができる。

そのため、路線バスの存在感は薄くなりやすくなってしまうというわけだ。

ただ、春日山駅からイオンまでの区間や、高田駅から高田城址公園、新潟中央病院までの区間など、駅から遠い場所に病院や商業施設があるパターンが多いので、こういったエリアをバスがもう少し重点的にカバーすれば良いのになとは思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?