人間を最大に信じた男……サン=テグジュペリ「人間の土地」

#推薦図書 兼業ゲームライターが推薦します

◆弱さを暴き出すことは果たして本質か

極限状態に置かれた人が取り得る行動は悪だろうか。生きるか死ぬかの、のっぴきならない状況で迫られた行動の選択は、多くの場合に愚かで浅はかなものとなってしまう。 ……そのように描かれたものは、ちょっと周りを見渡せばいくらでも探し出せるだろう。

人間の弱さを暴き出すことと、人間の本質を見極めることとは、果たして同じものであろうか。そのように考えれば少しの疑問も出てきそうなものなのに、それでもどこかで人間の愚かさを直視することこそが真実だと思い込んでしまっているように感じる瞬間がある。

僕は20歳ごろの時に、消化器官の難病を宣告された。その頃の僕には不思議な感覚があった。難病の宣告と言えば、ショックと絶望感といったものを想像するかもしれないが、僕にはある種の穏やかさがあった。もちろん、どうして自分がこんな目に会うのだろうと考えもしたし、順調にいくはずだった大学生活を中断せねばならなかった事に悔しい思いをしたことも事実ではある。そこには、自分のとても弱い部分と、生命がそれでも進もうとする抗えないちからとが、同時に存在していたのだ。後になって「人間の土地」を読んで、この時のことをはっきり理解できたような気がした。以来、この本は僕にとってとても大切な作品となったのだ。

◆命の構造を捉えた書

僕は30年とちょっとの短い人生の中で、いくつかの本を読む機会に恵まれた。読書が得意ではなかったはずの人物が、何らかのきっかけで出会う良書というものがある。僕にとってそれは「星の王子様」を世に出したサン=テグジュペリのエッセイだった。「人間の土地」と題するその作品は、それまで文学に何らの興味も示さなかった僕の心に対して、次々と輝ける指標なようなものを突き刺していった。それはこの作品の中に度々現れるような、嵐の中に時折瞬く希望の灯り、砂漠で彷徨う男達が見紛う蜃気楼、といったものではない。刹那的な救済を超えた、強い実生活の裏に根付く、注意深く探っていなければ見落としてしまいそうな命の構造とも言うべき本質の道しるべだったのだ。

人間というのは、障害物に対して戦う場合に、はじめて実力を発揮するものなのだ

なぜ僕が #推薦図書 として「人間の土地」を挙げようとするのか。僕はこれまでにも、所持していたこの本を友人に貸し、そのままあげてしまうことが何度かあった。その度に買いなおしているけれども、何も後悔はない。僕自身の言葉ではどうしても伝え難い真実のひとつが、この作品の中にあると確信できるからだ。

◆極限状態の体験

「人間の土地」は、サン=テグジュペリ自身の体験から、極限状態に置かれた人間の姿が描かれている。ほとんどそのまま体験が綴られていると言ってもいいだろう。彼はサハラ砂漠に僚友と不時着し、食物・水分をほとんど摂取できぬまま、救助の手助けも不確かな中で三日三晩歩き通し、その後奇跡的に生還したという実体験を通っている。

彼が現役その当時の郵便飛行は、パイロット自身の経験に比重を置いた事業であり、ほとんど職人技に近い仕事であった。今の様に高い技術に裏打ちされた計器類を調節して行う飛行ではく、管理の乏しいものだったと言える。この本の冒頭には、サン=テグジュペリがはじめて本格的に郵便飛行士としての仕事に臨む日の事が描かれている。もはや深夜という方が正しい時間に起床し、飛行場へ続く路面電車へ乗り込む。これまで郵便飛行を担うパイロットの多くが、大陸のどこかに沈んだままなのだ。彼は路面電車の中で突然、死に向かおうとしている自分の姿を発見する。隣に座る何も知らない一人の市民と自分との姿の対比……しかしながらその姿は、誰がどうみてもただ路面電車に乗り込む労働者のひとりでしかない。この時の彼の視点は、誰もがちょっとしたミスで命を落としかねない郵便飛行パイロットだからこそ得られるものなのだ。

あるひとつの景観は、それを見る人の教養と文化と職能を通じて、はじめて意義を持ちうるにすぎない

◆僚友

そんな彼の不安に対して、はじめて旅立つ前の日の夜、同じく郵便飛行士である僚友からアドバイスを受ける。それは地質学者が必要とするような話ではなく、運転技術に関するものでもなかったのだ。学者が見向きもしないような小さな川、辺鄙な場所に住む老夫婦の家の灯り、そうしたベテランの勘のようなものを蓄積した様々な話の中で、サン=テグジュペリは航路の土地に親しみを覚えることとなる。どんなベテラン技術よりも、彼は次のことを思い出して最初の難関を突破していくのだ。

「雷雨や、濃霧や、雪などがときどき君に難儀をさせるかもしれないが、そんなとき君は、自分より以前にこれに出会った人達のことを思い出すのだ。そして自分に言って聞かせるのだ。他人がやりとげたことは、自分にも必ずできるはずだと」

当然、僚友たちの中にもいなくなる人物が出てくる。それは短い通達の中にひそんだ意味として伝わるだけで、凄惨さや、激しさといった印象を決して伴わない。郵便飛行士が互いに出会う時間そのものが少ないものであることも加えて、誰かが正しく着陸することがなくなったのだという実感が、後からゆっくりとやってくるだけなのだ。

何ものも、死んだ僚友のかけがえには絶対になりえない。旧友をつくることは不可能だ。これが人生だ。

サン=テグジュペリは郵便飛行の仕事を通じる中で、偉大なパイロット達と出会うことになる。「人間の土地」の中には、力強い彼らのエピソードが綴られていく。ひとつ間違えば隣に死が迫る仕事だからこそ、たったひとつの、瞬間的な状況が全く普通とは異なって見えるのだ。それは人間関係…… 同僚、いや同志ともいうべきパイロットたちの関わり合いも例外ではない。

ある一つの職業の偉大さはもしかすると、第一にそれが人と人とを親和させる点にあるのかもしれない。

真の贅沢というものはただひとつしかない。それは人間関係の贅沢だ。

サン=テグジュペリが見出した結論のひとつがここにあると言ってもよいのだろうか。果たして僕自身が、僕の友人たちとどれだけ真剣に向き合えているだろうかと考えずにはいられない。確かに僕は命を懸けた仕事をしている訳ではないし、それほど創造的な生き方をしているわけでもないだろう。だけれども、生きることへより真剣になろうとすることはできるはずだ。でなければ、友人たちと強く向き合うことなど、考えることすらもできなくなるだろう。

それに、サン=テグジュペリ自身も「人間の土地」の中で言っている。人生に死を近づけることが答えなのではない。死に近い仕事をしているから良いのだという主張が、この本の中にあるのではない。

だが、ぼくは死を軽んずることをたいしたことだとは思わない。その死がもし、自ら引き受けた責任の観念に深く根差していない限り、それは単なる貧弱さの表れ、若気のいたりにしかすぎない

◆どのように生きるのか

難病を受けたことで、僕の人生は明らかに変わった。しかしながら、そこにもったいないような思いをしたことはない。普通に考えれば、大学を卒業して、それなりの就職を勝ち取れた自信は少しある。僕の卒業予定だった年度は、稀に見るほどの就職氷河期であったけれども、何とかなったのではなかろうか、と。

それでも、今なら思う。この病を経験していなければ、なんと貧弱な精神のまま社会人となっていただろうかと。自身の心を守る意味での、防衛本能だと思われるならそれでもいい。今の生活がなんとかなっているからそう思える、生存バイアスなのだと言うならそう言えばいい。しかしそれでも、僕は僕なりに病と格闘した結果として得た、複雑な経験値によるレベルアップが輝かしい宝のように思えているのだ。

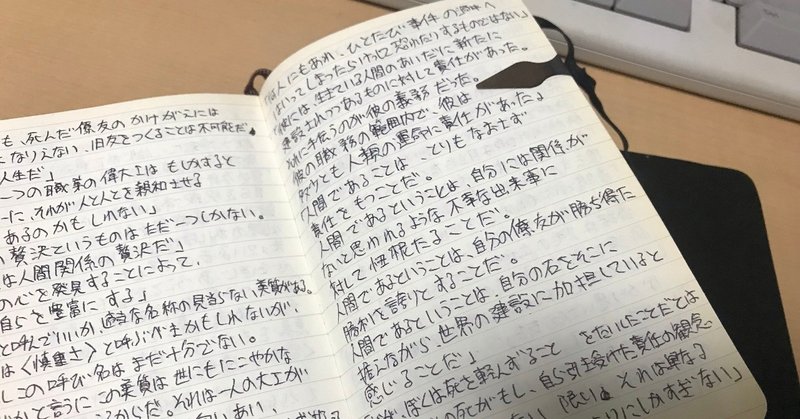

その格闘は確かに難しかった。どうしたらいいのか分からなかったというのが正しい。自分なりに色んな人へ指導を求めたり、いろんな哲学を学ぼうとしたことが良かったのかもしれない。そして、後になって「人間の土地」を読んだときに、そうだ!本当にそうなんだ!と叫びたくなるようなセンテンスが次々と飛び出してくることに驚きを隠せなかった。この記事の最初にある写真にある手帳は、その時の衝動を抑えられずにとにかく心動かされた部分をメモしたものだ。もう10年は経っていると思うけれども、今でもずっと保管してあるし、たぶんこの手帳だけは死ぬまで手放さないだろうと思う。

救いは一歩踏み出すことだ。さてもう一歩。そしてその同じ一歩を繰り返すことだ。

それまで学んでいたことが中退として途切れた時に、自分には何も残されていないことから、どうしたらいいのかわからないと感じてしまった。病院のベッドの上だったと思う。腸の一部を切断して、三か月ほど食事のできない生活をする中でのことだった。

色んな本を読むようになったのはこの頃だった。ふとした時に「なら、何を始めたっていいんだ」と思った。この日から、さっさと退院して働きたくて仕方なかったし、これでいいのだと思えるようになったのだ。そのようにして、なんとなくだけれども「どのように生きるのか」というものを感じられるようになったような気がする。

hideが歌っていた「ROCKET DIVE」でも……

何にもないってこと そりゃあ何でもアリってこと

とある。割と最近このことを知って、本当に何も分かってなかったんだな僕はと感じた。当時はなぜこんなに人気があるのか分からなかったのだ。あの頃の子供時代に、いわゆる最近の曲という奴がどうしても理解できなかった。けれど、今この「ROCKET DIVE」がとても良いものとして聞こえていて、聞くたびに泣きそうになる。hideは、僕のような何の自信もない子供に向けて歌ってくれていたのだろうかと思うからだ。

そうして走り始めた人生は恐れる必要などない。難病によって調子が悪くなったりすることで困ることはあるし、色んな準備をしなければならない不安に苛まれることはあっても、それで人生を恐れる意味はないのだ。恐れたって変わらないのだから。

何びとにもあれ、ひとたび事件の渦中へ入ってしまったら、けっして恐れたりするものではない

僕が生きていてやっている仕事に偉大さはないのかもしれない。小さな仕事だなと思うことの方が多いし、果たして何を成せるのだろうかと弱気になることもある。そんな時に僕は「人間の土地」を読み返す。どう生きるのかを教えてくれるような気がするからだ。

人間であるということは、とりもなおさず責任をもつことだ。

人間であるということは、自分には関係がないと思われるような不幸な出来事に対して忸怩たることだ。

人間であるということは、自分の僚友が勝ち得た勝利を誇りとすることだ。

人間であるということは、自分の石をそこに据えながら、世界の建設に加担していると感じることだ。

◆最前線を走る為に

僕は仕事の上でもよく壁にぶつかる。仕事ができる方だとは思っていない。それでも、人の縁に恵まれて様々に助けられてきた。勉強ができている訳でもないし、好奇心も強い訳ではないにも拘わらず、可能ならば僕も最前線に居たいという思いを強くすることがある。

今はゲーム業界のライターという仕事を運よく紹介して貰えた。まさか僕がそんな仕事をするとは、露ほどにも考えていなかった。それでも、最新のゲームを紹介したり、レビューを書いてみたり、小さいながらも最前線に居られる感覚があって、とてもやりがいがある。

逆説的に言えば、時代遅れになりたくないということだ。仕事において、時代というもは無視できない。しかしながら、見外すことのない視点というものは獲得できるのではないか。時代によるものと、そうでないものとがあるはずなのだと僕は思う。要は、老害になりたくないのだ。

精巧な機械を駆使することは、きみをけっして無味乾燥な技術者にはしなかった。現代技術のあまりにも急速な進歩に恐れを抱く人々は、目的と手段を混同しているようにぼくには思われる。

機械はそれ自身がけっして目的ではない。飛行機も目的ではなくて、一個の道具なのだ。

サン=テグジュペリの時代においてさえ、急速な進歩に恐れを抱く人々というものが存在したのだろうか。僕はこの部分に面白さを感じた。振り返ってみれば、平凡な大人たちというのは、ちょっと新しいものにたいして過剰に恐れていたようにも思える。滑稽なほどに。親だからこその真剣な態度なのだから、僕はそれを揶揄するものではないのだけれども、サン=テグジュペリもまた大切な視点を教えてくれているのではないか。

機械でさえも完成するほど、その役割が主になって、機械それ自体は目立たなくなるのが常だ。

完成は付加すべき何ものもなくなったときではなく、除去すべき何ものもなくなったときに達せられる。

これほど長文を書きなぐっておきながら引用するのも憚られるけれども、これも重要な視点だと思う。確かに、原稿などは「削って削ってようやく完成」と言われることが多い。僕はいま自分の領域でやってるから、好き勝手に書き連ねているけれども…… ゲームライターとしての原稿を作る際にはなるべく参考にしている。経験が少ないから、まだチグハグな記事ばかり生み出してしまうけれども、指針があるというのはありがたいことだ。

しかし、勘違いしてはいけない。この仕事を紹介して貰えたことも、本業のことについても、そして仕事を続けていけるかどうかも、全てその保証がある訳ではないということを肝に銘じるのだ。

道路というものが、そういえば幾世紀のあいだぼくらを欺いていたのだった。 (略)道路は不毛の土地や、石の多いやせ地や、砂漠を避けて通るものなのだ。

あらゆる手助けの上にようやく生きている僕自身という裸の姿を忘れてはならないのだと思う。それは本来通るはずだった命がけの場所だったかもしれない。整備された道によって、それらを経験しなかったということ自体が負債となることも、あるかもしれないのだ。

そして醸成された甘えはいつのまにか異臭とともに腐り果て、気が付けば自らを蝕むものへと変貌してしまう。

この地球を、ぼくらは湿潤なやさしいものだとばかり思いこんできた。

自分が生きているのが当たり前だと思えることは一つの幸せである。しかし、それが様々な環境を無視して良いことを同時に満たすものではない。サン=テグジュペリは、当たり前だと思っていた道という道を、死と隣り合わせの空から眺めることで、あらゆるものが死を隠しているに過ぎないことを直視するのだ。

自分がかほどまで泉の囚われだとは。僕は疑わなかった。自分にこんなわずかな自治しか許されていないとは。

普通、人は信じている。人間は思いどおりまっすぐに突き進めるものだと。

普通、人は信じている。人間は自由なものだと。

普通、人は見ずにいる。人間を井戸につなぐ縄、へその緒のように人間を大地の腹につなぐその縄を。井戸から一歩遠ざかったら、人間は死んでしまう。

ならばどうしたらいいだろうか?最前線で仕事を行えることに喜びを感じながら、その生活を手放す訳にはいかない。僕だって、この東京の生活の方が色々と便利で気に入っている。それに、死に近づくようなことを敢えてしたい訳でもないし、あえて死を日々覗きにいくようなものでもないと感じている。それにもサン=テグジュペリはこう答えている。

問題はけっして危険な生き方をすることにあるのではない。この公式は小生意気だ。闘牛士はぼくの気に入らない。危険ではないのだ。ぼくが愛しているものは、僕は知っている。自分が何を愛しているのか。

それは生命だ。

「それは生命だ」=「それは生きることだ」と僕は読んだ。誰かと話をする、悩みに耳を傾ける。誰かと行動を共にする、目的に向かって邁進する。そうしたことを、見栄でなしに、一人の友人として、真剣に、真摯さをもって、誠実に取り組んでいけるのなら、それは「生きること」ではないだろうか。旧友をつくることはもはや不可能なのだとしたサン=テグジュペリの意図はここにあるのではないか。一緒に動く人物が、どんな想いで仕事をしているのか、そうしたことが語られなければ、とても最前線で共に走れないように僕は感じる。そう気張った態度をとる必要はない、ただ少しの、ちょっとした食事の時間に語られる、柔和な空気の中での、ひとりとひとりの対話の中から得られる一個人の想いこそが、大切なのではないか。

また経験はぼくらに教えてくれる。愛するということは、お互いに顔を見あうことではなくて、いっしょに同じ方向を見ることだと。ひと束ねの薪束の中に、いっしょに結ばれない限り僚友はなく、同じ峰を目指して辿り着かないかぎり、僚友はないわけだ。

もしそうでなかったら、現代のような万事に都合のよい世紀にあって、どうしてぼくらが砂漠の中で、最後に残ったわずかばかりの食糧を分かち合うことにあれほど深い歓びを感じただろうか?

砂漠で遭難した彼は、死を目前にした状況にあって、僚友と生き残ることを共に歩き続けた。その時に体得した喜びをこのように綴っている。人間は極限状態にあって僚友であり続け得ることのエッセンスがここに秘められていると思う。だから、僕はこの本が好きなのだ。弱さを暴くだけの作品ではなしに。

◆人を信じ抜く強さ

遭難の最後は、砂漠を歩く一人の遊牧民に出会った事で終わる。ほとんど奇跡的なタイミングで出会ったその遊牧民は、脱水症状で死にかけていた彼らに水を分け与えたに過ぎない。しかし、サン=テグジュペリはその遊牧民を通して次のように物事を見るに至る。

水を与える力をもった王者よ、あらゆるぼくの友が、あらゆるぼくの敵が、きみを通ってぼくの方へ向かってくる。ためにぼくには、もはやひとりの敵もこの世には存在しなくなる。

難しいセンテンスだと思う。僕はこの記事の冒頭で、人間の弱さを暴くことがそのまま人間の本質を掴んだことになるだろうかと提起した。それだけでは足りないことは自明である。しかしながら、ただ前向きなことだけが正解かと言えば、そういうことでもない。

サン=テグジュペリは、この普遍的なひとりの遊牧民の中にあらゆる側面を見た。死にかけの遭難の中で、諦めと絶望と、そしてそれらに委ねてしまおうと考えた時の甘美な感情と、僚友の存在と、蜃気楼と、思い込みと、励ましと、幻聴と…… そうしたものを通り過ぎた先に、あらゆるものを丸裸にされた自分の前に現れたひとりの遊牧民の姿に、彼は見たのだ。

サン=テグジュペリが見たのは「極限状態で人はポジティブにもなれる」とかいうものではない。あらゆる種類の人間の誰しもが、あらゆる側面を絶対に持っているということなのだ。そしてそれを信じ抜こうとするに至る姿こそが、彼の作品や、彼を慕う人々という形で顕れたに違いない。

それによって、サン=テグジュペリにとっては人間に善人や悪人といった線引きはなくなったように思う。彼にとっては、全ての人間にあらゆる面が絶対に備わっているものとして映ることとなったのだろう。だからこそ、彼自身が思う人々への視点というものが現れてくる。

ただ、新しい機会がないため、適当な土地がないため、きびしい宗教がないため、彼らは自分たちの偉大さを信ぜずに、ふたたびまた眠ってしまったというわけだ。

僕らはいつも、どうせ自分なんかが、といった精神を持っている。または、こんなクズみたいな奴が、と相手を決めつけてしまう心もある。しかし、それは人間として備わってない側面があることを認めてしまうことになる。目の前にいる人と、自分とに、それほど多くの差が果たしてあるだろうか? 仮に差が生まれていたとして、それは本然的なものなのだろうか? 僕はそうは思わない。人の縁によって、そうしたものに気付けなかったり、見つけられなかったり、信じるには経験が不足しているだけなのだろうと思う。そうした意味で、僕はだれしも否定されるものではないと思うし、だれしもが明日に向かって一歩を進められる存在であると信じたく思う。

◆人間の土地

あらゆる面を持つはずの人間ならば、最前線の仕事の場で隣にいる「僚友」にもそれらが備わっていると信じてよいことになる。それは、ひとつの健全な姿だと感じる。一筋縄ではいかないが、そうした努力は無価値ではないはずだ。

自分が生きている場所、働いている環境、そうしたもののどこかに目覚めさせてくれる存在があるかもしれない。それは超自然的な大それたものではなく、実生活の中にある普遍的なものであるはずだ。しかし、注意深く見ていなければ見落としてしまうし、実際の所ほとんどの人はそれらを手に持っていながら、気付かず自分で捨ててしまっていることの方が多いのだろう。

どの時代、どの場所にあっても求める心があるならば、それは人間のあらゆる側面を目覚めさせる価値ある「人間の土地」になりえるだろうと僕は思う。

たとえ、それがどんなに小さかろうと、ぼくらが自分たちの役割を認識したとき、はじめてぼくらは幸福になりうる。そのときはじめて、ぼくらは平和に生き、平和に死ぬことができる。

なぜかというに、生命に意味を与えるものは、また死にも意味を与えるはずだから。

僚友を信じ、互いの本質を引き出す喜びは、もしかしたらあらゆる知的好奇心に勝る「飢え」を満たすかもしれない。しかしながら、その飢えは替わりのものでごまかせてしまうことを忘れてはならない。

人を諦めるという簡単で合理的な手法によって、そうした飢えは簡単に閉じてしまうことができる。こんなものだろうと人を見極めたような気になってしまうことが、見渡せばそこかしこに転がっていないだろうか。その飢えは、そう簡単に手放していいものだろうか。人間の本質を共に探求しようとする歓びを捨てるには、2018年という時代はまだまだ早いのではないかと思う。

____

サン=テグジュペリの「人間の土地」は、生き方に迷ったならば、読まれることをおすすめします。人としてどうあるべきかに悩んだのならば、読まれることをおすすめします。そして、彼の歩んだ人生の内容を知り、その創作物が大きな説得力に基づくものであることを、ぜひ実感して頂ければと思います。

長いレビューでしたが、お付き合い頂きありがとうございました。最後に、光文社版からひとつ引用して終わりにします。

砲弾の降りしきる中、スペインの兵士たちを植物学の授業へと走らせ、メルモーズを南太平洋へと飛び立たせた飢え、人をその人なりの詩へと駆り立てる飢え、そんな飢えに苛まれながら僕らがつくづく感じるのは、人類の形成過程はまだ完了していないということだ。また、僕らは自分自身と宇宙を同時に意識しなければならないということだ。僕らはこの闇の中で架け橋を作らなければならない。そのことが分からないのは、身勝手を承知で「無関心」を生きる知恵にしている者だけだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?