AZ-GTiとSharpCap、Steralliumを使ったプレートソルブに挑戦

AZ-GTiとSharpCap、Steralliumを使ったプレートソルブに挑戦しました。

システム構成は上図の通り、パソコンとCMOSカメラをUSBで繋いでいるだけですので、ケーブルの取り回しは楽です。

(AZ-GTiとパソコンをWi-Fiで繋いでしまうとインターネット接続ができなくなるので、有線化する予定ですが全体に影響はないです)

プレートソルブとは?

一般に「カメラで撮影した画像(星野写真)を解析し、実際に望遠鏡が向いている位置を計算し、自律的に架台を制御して目的の天体を導入する手法」と説明されるでしょうか。

プレートソルブとかプレートソルビングとか言ったりします。

経緯台であるAZ-GTiの場合、方角合わせも大体でOKですので設置は非常に楽です(水平も水準器で大体測るぐらいでOK)

設定さえうまくいけば、星雲星団や系外銀河もボタン一つで視野の真ん中に導入できるのは驚きです。

ソフトウェア

使用したソフトは以下になります。

・SynScan Pro 1.19.19:AZ-GTiコントロールソフト

・SharpCap 4.0.8833.0(64bit):撮影統合ソフト

・Sterallium 0.21.1(64bit):星空シミュレータソフト

・ASCOM 6.6:望遠鏡等の統合コントロール規格

・SynScan ASCOM Driver 1.3.0:SynScanドライバ

・astap 2022.04.11a(64bit):プレートソルブ用ソフト

・astap DataBase H18:星図データベース

インストールにはそんなに悩まないと思います。

設定

SynScan Pro

こちらはそんなに悩まないと思います。

パソコンとAZ-GTiをWi-Fi接続し、SynScan Proを立ち上げます。

「接続する」からAZ-GTiのIPアドレスが表示されるので、選択すると接続されます。

この状態で十字キーを押下して望遠鏡が動けばOKです。

SharpCap

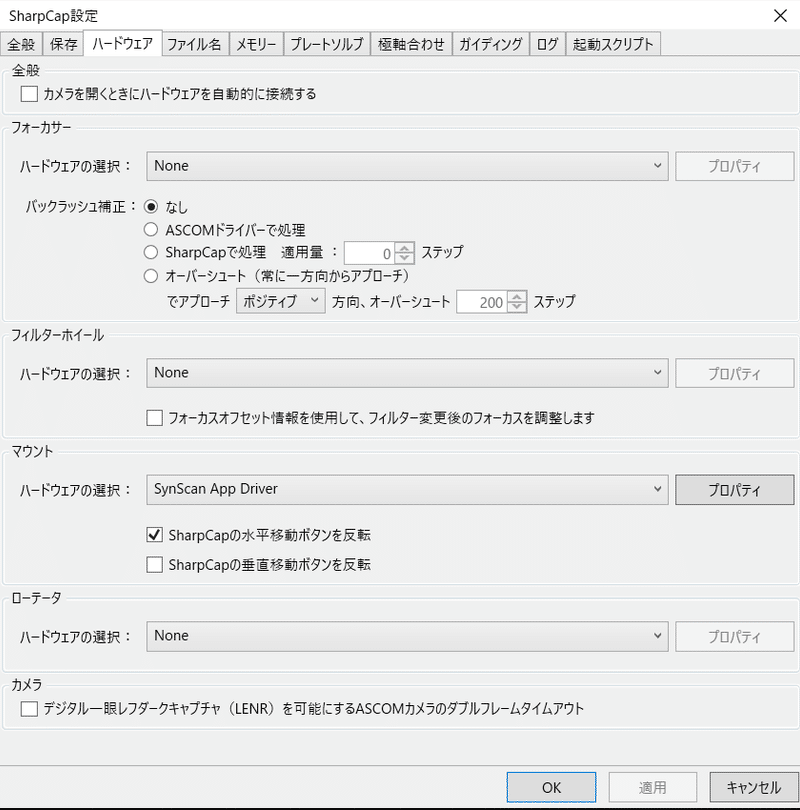

SharpCapを立ち上げ、<ファイル> - <SharpCap設定>から設定メニュー画面を表示させます。

設定するのは

・ハードウェア タブ

・プレートソルブ タブ

の2つになります。

ハードウェア タブ

マウント - ハードウェアの選択から、プルダウンで「SynScan App Driver」を選択します。

これと私の場合、「SharpCapの水平移動ボタンを反転」にチェックを入れます。これでSynScan Proと十字キー押下での移動方向が同じになります。

プレートソルブ タブ

プレートソルブ設定 - プレートソルブアプリケーションの選択から、プルダウンで「Astap」を選択します。

この状態で「選択したプレートソルバーをテストする」を押下し、「Plate solving test successful.」とメッセージが出ればOKです。

Sterallium

ここまででSynScan Proを使えば見たい天体を選んで導入することはできます。

ですが、Steralliumで星図を見ながら導入すると操作性が格段に上がりますので、その設定をします。

まず、プラグインから「望遠鏡のガイド」を選択し、起動時に実行にチェックを入れます。

そして望遠鏡の接続情報を登録します。

ASCOMでドライバを入れていますので、接続方法は「ASCOM」

ASCOM対応望遠鏡は「SynScan App Driver」を選択します。

その際、Prepertiesからメニューを表示し「Search devices when connecting」にチェックをいれるのを忘れないようにしてください。

接続

私が行っている手順を紹介します。

1.SynScan Proを起動し、AZ-GTiと接続する

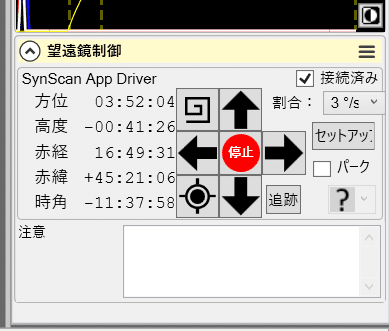

2.SharpCapを起動し、カメラ、AZ-GTiと接続する

→カメラのピントが合っていることを確認する

→望遠鏡が操作できることを確認する

3.SynScan Proでアライメントを行う

→1スターアライメントで十分です

4.(3で導入できていなくても)SharpCapから<ツール> -

<プレートソルブ後再同期>を実行する

→一回でうまくいかなかったら、再度実行(大体2回でうまくいく)

→導入できたらSynScan Proでアライメント完了する

5.Steralliumを起動し、望遠鏡と接続する

→アライメントで導入した天体に合わせられていることを確認する

これで接続完了です。

あとはSteralliumで導入したい天体を選択し、【現在の天体】→【同期】と押下すれば望遠鏡が動き出して導入してくれます。

少しずれたとしても<プレートソルブ後再同期>を実行すれば、微調整できます。

お気づきかと思いますが、経緯台ですので北極星を導入していません。

現在位置もGPSや手入力で指定していますので、北も大体の方向で水平出しぐらいしかしていません(水平がずれていたとしても導入のたびに天体が上下にずれるぐらいです)

撮影する画像(星野写真)はプレートソルブで恒星を認識する必要がありますので、ある程度の数、恒星が写っている必要があります。

10m先で街灯が煌々と輝いている私の環境では、0.5秒から1秒の露出で十分でしたので複数の恒星が写るような露出時間を指定してください。

あまり長くすると恒星が流れてしまい、プレートソルブがうまくいきませんでした。

宜しければサポートをお願い致します。ご厚意は天文ボランティア活動の資金とさせて頂きます。 これからも星空に興味を持っていただけるような記事を書きたいと思っています。