JRの乗車客数を考察する

ご存知のように、日本の鉄道利用者数は世界の中で、ずば抜けています。

世界乗降客数ランキングでトップ100がほとんど日本で埋め尽くされている、なんて話を聞いた事があると思います。

そんな鉄道大国日本ですが、今回はJR各社の乗車人員ランキングをもとに、「なぜここがこんなにも多いのか」「意外にここは少ないんだ」「この駅よりこの駅の方が多いんだ」という感じで考察していきたいと思います。

ちなみに乗降客数と乗車人員は違います。乗降客数は乗る駅降りる駅どちらもカウントされます。

なので乗車人員の2倍の数値になります。JR各社では乗車人員を公表しています。

JR北海道の乗車人員

(JR北海道 https://www.jrhokkaido.co.jp/corporate/company/com_03.html)

JR北海道では乗車人員ランクを10位まで出したグラフを公表しています。

まず初めに見て思う事は札幌駅の利用者数が際立っている事に気付きます。

一見グラフ上では他駅と比べて大差がないように見えますが、よく見ると波線がひっぱてあり、2位の新千歳空港駅の5倍以上と大きく引き離しています。

新千歳空港駅の利用者が多いのは空港利用者が札幌など各地へ向かう為でしょう。

3位4位、、、と続きますが、 気になるのはこのランキングの10駅中7駅が札幌市内という点です。

いかに北海道の札幌一極集中が激しいのか垣間見る事ができます。

JR東日本の乗車人員

(JR東日本 https://www.jreast.co.jp/passenger/)

JR東日本では乗車人員ランクを100位まで出した表を公表しています。

これはJR東日本のランキングです。青森から静岡、長野までがJR東日本の管轄です。首都圏の駅が多すぎて首都圏ランキングと勘違いしてしまいそうです。

まず一番目に飛び込んでくるのがとんでもなく利用者が多い駅が平気で並んでいる点です。世界一利用者の多い駅で知られる新宿駅をはじめ、首都圏の主要駅が並んでいます。

JR東日本は定期外利用と定期利用も公表しています。定期外利用が多い駅は観光客が多い駅、定期利用が多い駅はオフィス街など通勤需要が大きい駅です。

おおむねほとんどの駅が定期外利用の方が上回っていますが、東京駅はほぼ均衡しています。

これは観光という側面ももちろんありますが、全国各地から新幹線で出張でやって来る人達が乗り換えで利用しているから、と言う理由もあると思います。

9位の秋葉原、13位の上野、55位の舞浜、62位の原宿に関しては、定期外利用の方が多いです。

舞浜は言わずもがな「夢の国」需要です。夢の国に定期券で行く人はいないでしょう。

秋葉原、原宿は通勤需要は少なく、全国の若者が集まる観光地である為と思われます。ここも定期券で行く人は居ませんね。

上野は東京と同様、新幹線の乗り換え需要によるものと思います。

定期外利用、定期利用を見てみると面白いですね。

JR東海の乗車人員

(JR東海 https://company.jr-central.co.jp/company/achievement/financeandtransportation/transportation5.html)

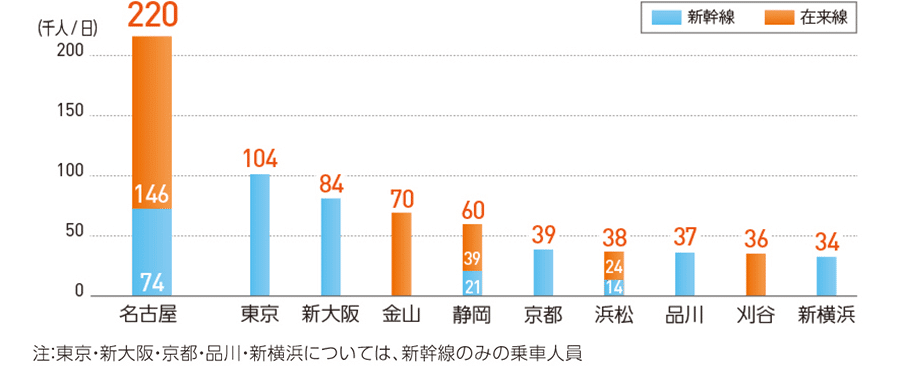

JR東海では乗車人員ランクを10位まで出したグラフを公表しています。

JR東海の営業エリアは東海地方などの中部地方の大部分です。しかし、東海道新幹線だけは東京-新大阪を運行しています。

JR東海の柱は東海道新幹線なので新幹線駅が目立ちます。東京、新大阪、京都、新横浜、品川は在来線がJR他社である為、新幹線のみの乗車人員です。

名古屋駅は中京大都市圏を支える中心の駅の為、利用が大変多いです。次に多いのが東京、新大阪と続きます。

このグラフを見て思う事は在来線の駅に名古屋以外これと言って大きな駅が無いのが特徴です。ランキング内にのぞみの停車駅が全て入っているのが興味深いです。

JR西日本の乗車人員

(JR西日本 https://www.westjr.co.jp/fan/ranking/)

JR西日本では乗車人員ランクを50位まで出した表を公表しています。

やはり近畿大都市圏の主要駅が並んでいます。中でも大阪駅の利用が多く、2位の京都駅の2倍です。大阪駅は新幹線も来ていませんが、大阪メトロなど梅田各駅の乗り換え需要でしょうか。

2位は京都駅ですが、都市の規模は神戸の方が大きいです。これは神戸は三ノ宮駅、神戸駅など主要駅がバラけている事や新幹線の駅が在来線と分かれている事が要因でしょう。

しかし、京都も観光需要や滋賀、奈良などの人々が集まる大変大きなターミナル駅です。

中国地方の都市である広島や岡山もトップ10に入っています。これらも大きな都市ですので、当然でしょう。

JR四国の乗車人員

(JR四国 https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/company/gaiyou.htm)

JR四国では乗車人員ランクを20位まで出した表を公表しています。

やはり、上記の他社同様、四国各地の都市がランキングの上位に来ています。

しかし、この表から全体的にうかがえる事は、乗車人員数が少ない事です。

例えば1位の高松駅はJR北海道で言うと第5位、JR東海で言うとランキング外(10位は高松の2.6倍)、JR西日本で言うとランキング外(50位は高松の1.6倍)、JR東日本で言うとランキング外(100位は高松の3.6倍)と他社に比べて少ないです。

四国地方の人口が少ないのではありません。四国地方は車社会です。それがランキングにもあらわれている事が簡単にわかります。鉄道はあまり使いません。

JR九州の乗車人員

(JR九州 https://www.jrkyushu.co.jp/company/info/data/station.html)

JR九州では乗車人員ランクを300位まで出した表を公表していますが、ここでは50位までを載せます。

トップ10には他社の傾向どおり新幹線も止まる駅が多いです。加えて、北九州・福岡大都市圏に含まれる駅が多い鹿児島本線の利用が多いのも特徴です。

九州地方は各都市の間で車を使うこともありますが、特急列車網が発達しており、特急列車を使う場合も多いです。

JR九州は本州の各社と比べて全体的に利用者が少ないですが、本州3社を除いた3社の中では一番利用が多いです。九州島内にいくつか大都市圏がある事が要因でしょう。

JR全体のランキング

利用が多いと思われがちの東京駅は実は大阪駅や横浜駅と僅差です。大阪駅以外全て首都圏の駅です。

まとめ

鉄道の利用が多い所は大きな都市がある所です。電車の混雑は良く無い事ですが、利用者ランキングは都市規模の指標にもなります。グラフや表を見て、あれこれ考えてみるのも面白いかも知れません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?