「TECHNOLOGY POPS的」80年代アルバム/曲ベスト30(性懲りもなく参加してみました)【後編:楽曲編①30位〜21位】

皆様、こんにちは。

JMXさん(@JmxMbp)が企画された「80年代アルバム/曲ベスト100ランキング」も結果発表が始まりまして、もはや当方の記事などどうでも良くなったとは思いますが、選出の「責任」を果たさなければいけませんので、いましばらくお付き合いください。

前編はアルバム編ということで、当方が選出いたしました30枚(洋楽15枚+邦楽15枚)について選出の理由めいたコメントをツラツラと書き殴りましたが、後編は楽曲編ということで、こちらも30曲、アルバム編と同じく洋楽15曲+邦楽15曲の洋邦歌合戦形式でランキングづけを行いましたので、各曲についてコメントしたいと思います。

ところで、今回の企画に投票された方もいらっしゃると思います。皆様それぞれの価値観と音楽的影響に応じた多彩な選出で非常に楽しく拝見させていただいているのですが、なぜその作品を、その曲を選んでいるのか、そこが知りたいところなのです。逆にいえばその説明がないと選曲に意味が持てないからです。選出したからにはそれなりの理由があるはずです。そしてそれをしっかり説明することが責任であると考えていますので、当方は企画のたびに長々と記事を書いているわけです。皆様のその個性的な選曲の理由を知ることは、自身の審美眼の糧となります。面倒くさい、時間がないという話ではないんですね。選盤・選曲するなら誰でも可能なんです。そのセレクトを価値のあるものにするためには、やはり何らかのアウトプットが必要ではないかと思うのです。プレイリスト文化も良いのですが、個人的にはやはりじっくり理由が聞きたい。そして納得して楽しみたいと思っています。そうはいいつつも、もちろん「もっと気軽に聴きたい、選びたい」という方も否定はしません。各々の音楽へのアプローチは人ぞれぞれですので。

というわけで、今回の企画について選出しました30曲についてそれぞれコメントしていきたいと思いますが、一応ルール説明を。まず先日の非英語圏オールタイム・ベストで取り上げたアルバム収録曲は外しています。今更取り上げても意味がないからです。また、このnoteで企画した「平成ベスト・アルバム」で取り上げた1989年リリースのアルバムに関しても同様の理由で外しております。すなわちGrass Valley「Truth」やSoft Ballet「Body To Body」などはランクしていません。そして原則として邦楽はアーティストが重複しないようにしています(1アーティストにつき1枚まで)。なお、アルバム編で取り上げた作品の収録曲も対象外にしています。このようにいろいろと制約を決めつつ、「TECHNOLOGY POPS」の視点で選定しております。そしていつものとおり洋楽はジャンルに偏りがあり、邦楽は比較的王道をずらしながら自由に選定しています。それではお楽しみ下さい。

※なお、わかる範囲内で参加ミュージシャンも記載していますが、一部状況証拠から解釈している想定のものもありますので、予めご了承下さい。

注:30曲もレビューするとスマホ環境で負荷がかかりダウンしてしまう事象を前回のアルバム編で確認しましたので、楽曲編は3回に分けてお送りします。

30位:「Mr. Roboto」

Styx(1983)

(シングル「Mr.Roboto」収録)

作詞・作曲:Dennis DeYoung

Vocals・Keyboards・Synthesizer:Dennis DeYoung

Guitar・Backing Vocals・Vocoder:Tommy Shaw

Guitar・Backing Vocals・Vocoder:James Young

Bass:Chuck Panozzo

Drums:John Panozzo

Producer・Arrangement:Styx

日本語で歌われる洋楽として最も有名な部類に入る名曲です。「ドモアリガト、ミスター・ロボット」という、なんと可愛らしい片言感。しかもこのサビを歌うのはボコーダー。「また会う日まで」「秘密を知りたい」と意外とはっきり聞き取れるキャッチーな日本語の使い方だからこそ、この曲は異様に印象に残ることになったものと思われます。

1970年代初頭より米国産ハードプログレッシブロックバンドとして活動を続けてきたStyx(スティクス)ですが、1977年の7thアルバム「The Grand Illusion」が全米6位の大ヒットとなり、それ以降は一躍チャートを賑わすトップバンドに成長していきます。ボーカル兼キーボードのDennis De Youngとギター兼ボーカルのTommy Shawの二枚看板で人気を博したこのStyxは、1981年のアルバム「Paradise Theater」で遂に全米を制覇。このように登り詰めたバンドはやり放題やっていくようになるもので、それがDennis De Youngによるコンセプトアルバム「Kilroy Was Here」でした。このロックオペラとも言える作品のリードチューンとして先行シングルカットされたのがこの「Mr.Roboto」というわけです。サビの日本語ではボコーダーが使用されていますが、本編が始まると実にアメリカンなロックを聴かせてくれます。この滲み出るノスタルジックなロックテイストと、日本語による「ドモ」というキュートな片言発音のコントラスト、そして「Thank You Very Much, Mr. Robot」という基礎英語なわかりやすさも相まって、物珍しさがウケた日本だけでなく米国本国でも第3位のスマッシュヒットとなったのでした。ロボット~テクノロジー=日本という発想からして、80年代当時の日本がテクノロジー進化の象徴である世相を反映した曲であることが、この曲を選出したポイントです。

29位:「伝説KISS」

原田真二(1986)

(シングル「LEGEND KISS/伝説KISS」収録)

作詞・作曲・編曲:原田真二

Vocals・Guitars・Keyboards・Programming:原田真二

デビュー当時からヒット曲を連発したおかげで、当時の印象がしつこくついて回っていた天才シンガーソングライター原田真二の全盛期は、1983年~1988年の6年間に集約されるのではないかと思っています。ヒットの代償とも言える芸能界特有の窮屈な活動に嫌気が差した原田が、1980年に弱冠21歳で個人事務所を設立して独立、自身のバンド原田真二&クライシスを結成し、そこで明らかにロック寄りに作風が変わると翌81年に米国留学に挑戦しますが、これが原田の最大の転機となります。

83年に米国から帰国した原田は、海外での生活を経てジャパニーズサウンドの強みを再確認したためか、ロックテイストは完全に影を潜め、オリエンタル風味のエレクトロポップへと移行します。その後は原田真二&クライシスとして、83年「Save Our Soul」、84年「Modern Vision」と傑作アルバムを連発すると、85年にはクラブ形式を取り入れたライブシリーズ"Friday Night Club"ではダンサブルなパフォーマンスでイメージを一新、本格的に打ち込み主体のエレクトロポップに進化した「Magical Healing」をリリースし、ここに原田真二80年代エディションの音楽性が確立されることになります。そして86年、Princeを意識したダンサブル化を推し進める原田が新境地への探りを入れる形でリリースした12インチシングルが、今回選出した「伝説KISS」です。プログラミングされたリズムと粘っこくもコクのあるシンセベースを基調にしているものの、音数の少ないスッキリした音の組み立て方となっていますが、サビに大胆にもオーケストラヒットを連打したり、フレーズの合間には箏の音色で和を感じさせたりと、当時の原田真二の得意技を凝縮したような楽曲です。追いかけられるようなシーケンスによるテンションの高い間奏や、2度目のサビ終わりのちょっとした哀愁感覚を見せる部分に意外性があります。もちろんステージではパフォーマンスを(バックメンバーも含めて)バッチリキメてくれますが、当時はPrinceのハラシン的解釈なこのサウンドはお気に入りだったらしく、シブがき隊の薬丸裕英のソロ「Like A Wolf」にも再利用され、この12インチの後にリリースされたアルバム「Doing Wonders」ではさらに進化したPrince歌謡路線を確立しました。岩城憲 & Tears Project「Believe」などはそんな原田真二が凝っていたPrince風歌謡の徒花的な楽曲の1つと言えるでしょう。この時期の原田真二をリアルタイムで推していたこともあり(当時はほぼ孤独な推しでしたが)、今回は80's J-POPの重要人物の楽曲として挙げさせていただきました。

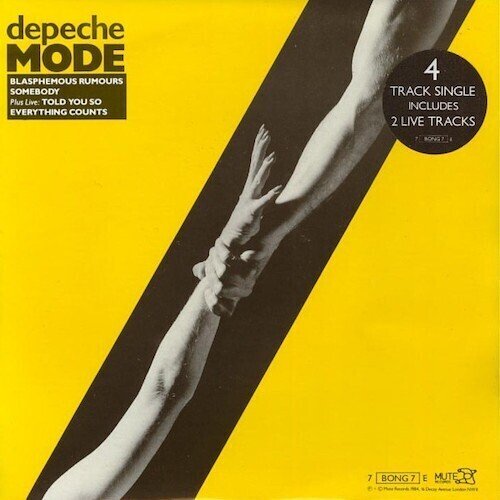

28位:「Blasphemous Rumours」

Depeche Mode(1984)

(シングル「Blasphemous Rumours / Somebody」収録)

作詞・作曲:Martin Gore

Vocals:Dave Gahan

Keyboards・Backing Vocals:Martin Gore

Keyboards・Backing Vocals:Andy Fletcher

Keyboards・Backing Vocals:Alan Wilder

Producer:Depeche Mode・Daniel Miller・Gareth Jones

ここでわざわざ申し上げることもない一般常識ではありますが、Depeche Modeが現在の確固たる地位を築き上げるきっかけになったのは、1stアルバム「Speak & Spell」でメインコンポーザーであったVince Clarkeが脱退し、楽曲における主導権がMartin Goreに移行したことでしょう。Vince Clarkeはアナログシンセサイザーに精通しつつ、リズムからフレーズまで作り込まれたシンセサウンドをバブルガムエレクトロポップに昇華させることを得意としており、実際に「Speak & Spell」は若さと陽気さを備えたメジャー調の軽快なポップソングが多くを占めていました(その傾向は、YazooやErasureに引き継がれていきます)。かたやVInceの脱退によって半ば仕方無しにコンポーザーの地位についたMartin Goreは、2ndアルバム「A Broken Frame」において徹底的に哀愁マイナー調メロディでアーティストイメージを180度覆すと、3rdアルバム「Construction Time Again」で新メンバーAlan Wilderが加わると、インダストリアルなリズムを積極的に使用するようになり、そのハンマーイズムなサウンドは4thアルバム「Some Great Reward」で花開くことになります。

今回選出したのは、本作収録の3rdシングルカット曲「Blasphemous Rumours」です。荒れ狂うインダストリアルサウンドをポップな作風にバランス良く取り込み、さらに社会的・宗教的な観点を取り入れますます鬱屈した世界観を歩み始めたDepeche Modeの、そんな負のパワーを地獄の底から搾り出してきたような気が滅入りそうになるバラードがこの曲ですが、金属をハンマーで殴ったようなメタリックリズムが淡々と響く中、必要最小限の音と沈み込んでいくメロディで暗黒面を露わにしています。歌詞の内容は”リストカット自殺を図るも一命を取り留めた少女が、キリスト教に目覚めた直後に交通事故で死亡”という救いようのないテーマで、聴く者全てを暗澹たる気分にさせる良いことなしの楽曲です。しかし、このような負に振り切った楽曲が悲しいかなDave Gahanの声質に絶妙にマッチしたことも事実で、バンドのキャラクターと世界観が高次元で融合した名曲であることには間違いありません。

27位:「101匹ミッキー忠臣蔵」

あがた森魚(1988)

(アルバム「ミッキーオの伝説」収録)

作詞・作曲:あがた森魚 編曲:渡辺等

Vocals:あがた森魚

Guitar:近藤研二

Bass・Chorus:渡辺等

Drums:矢部浩志

Organ:丸尾めぐみ

Accordion:小林靖宏

Trombone:西山健治

Trombone:平内保夫

Horn:須山芳博

Horn:南浩之

Flute:相馬充

Flute:西沢幸彦

Chorus:福原まり

Chorus:美尾洋乃

Chorus:和田博巳

Chorus:渡辺康蔵

Chorus:淡島台合唱団

80年代のあがた森魚はテクノポップへの傾倒から始まりました。Vanity Recordsの阿木譲プロデュースによるアルバム「乗物図鑑」に始まり、ニューウェーブバンド・ヴァージンVSを結成し金ラメのファッションに身をやつしてあられもないテクノポッパーに変身、70年代の叙情派フォークな印象をかなぐり捨てた華麗な転身ぶりに業界は唖然とさせられました。このヴァージンVSは3枚のアルバムを残し解散となりますが、そのような中でもあがたの創作意欲はとどまることを知らず、85年にはテクノポップに感化される前から8年間にわたり自主制作を続けてきたLP3枚組による大作「永遠の遠国」をリリース、久方ぶりのあがたワールドにテクノポップになじめなかったコアなファンも安堵することになりました。

80年代後半になると今度はタンゴに傾倒いたします。87年に豪華ゲストを迎えたコンセプトアルバム「バンドネオンと豹」「バンドネオンと豹と青猫」と立て続けに2枚アルバムをリリースすると、すっかりタンゴの人として一世を風靡しますが、88年には潔くタンゴを捨てて次のステージへ向かうことになります。こうして制作されたアルバム「ミッキーオの伝説」は、パンクやテクノポップに加えて、フレンチポップスやワールドミュージック、テックスメックス等古今東西の音楽ジャンルを股にかけたようなごった煮感溢れる作風となり、吹っ切れたような明るさと共に音楽性の幅広さを訴えかける作品となったわけですが、そんな粒揃いの収録曲の中でも最もストレンジかつインパクト抜群の楽曲が、「101匹ミッキー忠臣蔵」です。Shi-Shonenやリアルフィッシュで活躍した辣腕ベーシスト・渡辺等をアレンジャーに迎えたこの異色のプログレ展開な楽曲は、101匹ワンちゃんやミッキーマウスに忠臣蔵という情報量の多さもさることながら、変調ボイスをふんだんに使用したミッキー達の台詞回しや、忠臣蔵を表現するカッカッカッカーッ!の合いの手、後半にはどこの世界の言葉かわからないハナモゲラ語をあがたがつぶやきまくるカオスな状況を作り出しています。こんな狂った台詞回しの曲は聴いたことがありません。まだ金切り声で叫びまくるなら狂人で済みますが、ただ淡々と気味の悪い言葉を喋りまくってエンディングという「結局なんなのか・・・」という大命題を突きつけられる、そんな恐ろしい楽曲なのです。ヴァージンVSやバンドネオン関係も候補に上がっていたのですが、やはり80年代のあがた森魚の金字塔はこの曲にあり、ということで今回の企画に選出いたしました。

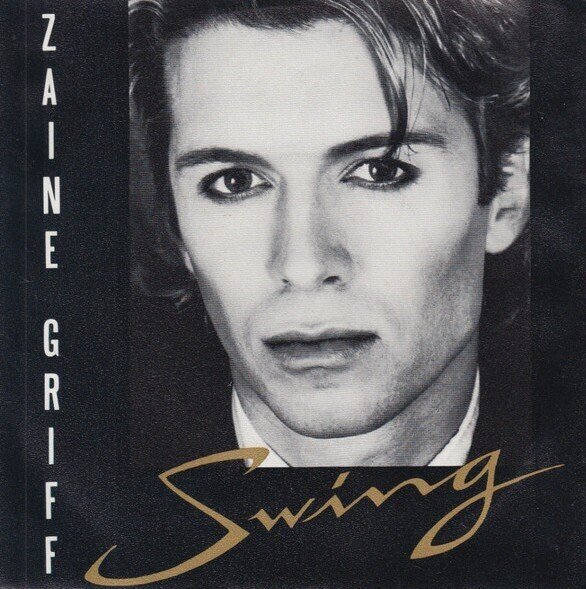

26位:「Swing」

Zaine Griff(1983)

(12インチシングル「Swing」収録)

作詞・作曲:Zaine Griff

Vocals:Zaine Griff

Producer:John Punter

Arrangement:Simon Darlow

アルバム編でもランクインしたデンマーク系ニュージーランド人シンガーのZaine Griffですが、あの1982年リリースの名盤「Figvres」から3rdアルバム「Child Who Wants the Moon」のリリースまでに実に29年を擁します(2011年)。それはもはや別物と考えてよいわけで、となれば彼が1984年の活動休止前に最後にリリースしたのは「Swing」という12インチシングルです。本作のB面にはあのUltravoxの「Passionate Reply」のカバーが収録されています。この曲はあのYMOの名曲「Cue」を制作する際に参考にされたということで有名な曲ですが、Ultravox本体のアルバムにも未収録にもかかわらず、非常に人気の高い曲でもあります。ゆえこのZaine GriffのカバーもA面よりも知られているところで、「Swing」はアルバム未収録ということもあって存在感は希薄です。しかしそこをあえて今回の企画にランクインさせているのは、このニューロマ特有のヌメリ具合を感じさせるメロディラインと、シモンズによるドラミング、そしてモゴモゴしたフレットレスのベースプレイに尽きます。メロディと言ってもほぼ繰り返しが多く、特に12インチではとにかくSwing Swing Swing・・・としつこくリピート、そんな単純リフレインをシモンズとモゴモゴベースで間をもたせている大胆さが興味深いからです。もともとクセのある粘っこいZaine Griffの歌唱がこのモゴモゴ(しつこくこのオノマトペ使いますw)したサウンドでさらに納豆のように粘りが効いた印象を強くしています。PVも謎足直角上げダンスが瞼から消えてくれません。なんなんでしょうかあのリズムの取り方はw

なお、「Passionate Reply」カバーもモゴモゴベースと共に実に粗い。といいますかやはりねちっこくてドラマティックですね。そもそもデンマーク系でニュージーランド出身で英国で活躍という時点で存在自体がしつこいですし(褒め言葉です)、どうにもこうにもコスモポリタンなわけですよ。面白くないはずはないのです。

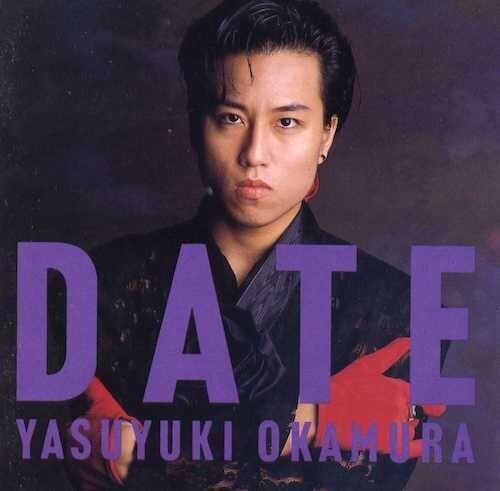

25位:「いじわる」

岡村靖幸(1988)

(アルバム「DATE」収録)

作詞・作曲:岡村靖幸 編曲:岡村靖幸・西平彰

Vocals・all Instruments:岡村靖幸

Keyboards:西平彰

Chorus:大滝裕子

Synthesizer Operator:松井隆雄

どうも80年代の岡村靖幸の代表的アルバムといえば1988年リリースの3rd「靖幸」と挙げる方が多いようなのですが、あの作品はバキバキベースが魅力的であった名曲「聖書」のアルバムバージョンがしっくり来ないのと、シングルカットされた「だいすき」が浮いてしまい、その他の楽曲はインパクトがやや薄いものが多く、自身の名前をタイトルに冠したほどの手応えはあまり感じませんでした。個人的には2ndアルバム「DATE」の方が、新進ロックシンガーの1人という認識であった1st「yellow」からの変貌ぶりと本性の露出がドラマティックであり、岡村靖幸のアーティスト性とメロディセンスを世に知らしめたという点で、彼の代表作であると考えています。そしてそのアルバムの収録曲の中でも、最も彼のポテンシャルを引き出した名曲が「いじわる」です。「Date」というアルバムは非常にポップ性が高く、明るさと聴きやすさを兼ね備えた楽曲が多いのですが、「いじわる」は妖しさといかがわしさとエロさが絡み合ったR&Bナンバーで、ベッドシーンをあからさまに歌に仕立てた振り切りの良さと、軽めのリズムボックスとカッティング&ワウワウギターの応酬が小気味よさを演出した完成度の高いトラックに仕上がっています(初期の岡村楽曲は共同アレンジャーの西平彰の貢献度が高い)。しかし最大のポイントは岡村の非凡な語感リズムセンスです。この楽曲においてはフェイクのタイミングが実に秀逸で、特に後半からの3:25あたりからのフリーキーなフェイクの使い方は絶品です。ラストのセリフは若気の至りとはいえ、そこに持っていくまでの説得力があのフェイクにはあると思います。ここまでバックのオケにカッチリハマったフェイクもなかなかないでしょう。この天性のリズム感が開花した「いじわる」が岡村靖幸のその後の音楽人生の転機となったということで、今回の企画に選ばせていただきました。

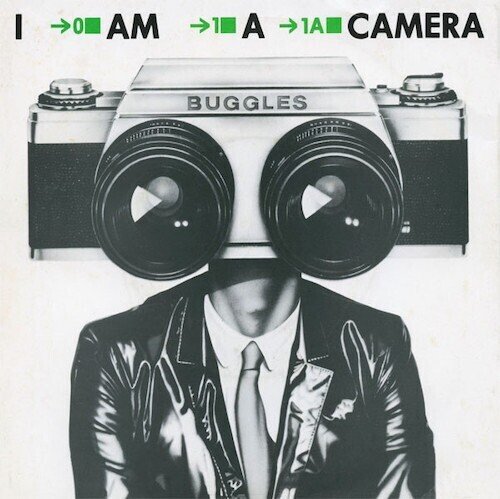

24位:「I Am A Camera」

The Buggles(1981)

(シングル「I Am A Camera」収録)

作詞・作曲:Geoff Downes・Trevor Horn

Vocals・Guitar・Drum Programming:Trevor Horn

Keyboards:Geoff Downes

Producer:Trevor Horn

Trevor Hornは言わずと知れた80年代を代表する名プロデューサーの1人であることは一般常識ですので特に詳しくは触れませんが、The BugglesやYesのボーカリストとしての活動や、ZTTレコードのアーティスト、The Art of NoiseやFrankie Goes To Hollywood、Propaganda、808State等のプロデュースワーク、近年ではt.A.T.u.のプロデュースも手掛けるなど、世界におけるサウンドの潮流までもコントロールできる稀有なプロデューサーとして、80'sを語る上では欠かすことのできない人物であると思います。とはいえ、やはり彼が一般的に認知された始まりの曲は何といってもGeoff Downesと組んだThe Bugglesの「Video Killed The Radio Star(邦題:ラジオ・スターの悲劇)」です。現在に至るまで数え切れないアーティストが数え切れないほどのリメイクを試みるテクノポップの金字塔であるこの名曲を生み出した価値は十分ですが、リリースはギリギリ1979年ということで本企画では対象外。しかしThe Bugglesが80年代初頭の音楽シーンに与えた影響は非常に大きいということで、彼らが1981年にリリースした2ndアルバム「Adventures in Modern Recording」からのシングルカット曲「I Am A Camera」を選出いたしました。

The Bugglesの2人は「Video Killed The Radio Star」ヒットの後まとめてUKプログレッシブロックの雄・YESに加入します。Trevor Hornはメインボーカルを務め1980年にはアルバム「Drama」をリリースするわけですが、この作品の収録曲「Into The Lens」をThe Buggles版にリメイクしたのが「I Am A Camera」です。

この原曲「Into The Lens」ではプログレバンドらしく様々な演奏手法を駆使してテクニックを披露していますが、せっかくの美メロを邪魔しているような印象も受けてしまいます。かたやThe Buggles版の「I Am A Camera」ではメロウ度に磨きがかかり、余計な変拍子や演奏テクニックを排してメロディに集中できるサウンドに作り上げています。これぞまさに美メロを引き立てる技と言えるでしょう。当時のNew Muzik、Tony Mansfieldとタメを張るような哀愁のコード進行にロマンティックな歌メロ、ストリングスの使い方も含めて、歌詞の物悲しさまで見事に表現しきった究極の哀愁ソングです。相棒のGeoff Downesは「Adventures in Modern Recording」レコーディング開始当日に脱退してAsiaに走っていますので、既にグループは崩壊していましたが、Trevor Hornはしっかりアルバムを成し遂げ業務の遂行を果たします。そのあたりの侘しさも感じられて、印象深い楽曲なのです。

23位:「How come〜どうしてこうなの?〜」

斉藤由貴(1988)

(ミニアルバム「TO YOU」収録)

作詞:蓮田ひろか 作曲:渡辺格 編曲:武部聡志

Vocals:斉藤由貴

Guitars:渡辺格

Keyboards:武部聡志

Synthesizer Programming:大竹徹夫

Producer:長岡和弘

80年代から現在まで定期的にスキャンダラスな話題を振りまきながらしっかりと女優として確固たる地位を確立し続けるとともに、古くは歌手としてデビュー曲の「卒業」をはじめ、「悲しみよこんにちは」「青空のかけら」「MAY」といった名曲を歌い、アルバム収録曲としても「AXIA〜かなしいことり〜」や「予感」「いちご水のグラス」など印象に残る楽曲に恵まれ、その独特の雰囲気と切なく可愛らしい声質を武器に成功している稀有なタレントが斉藤由貴です。筒美京平や武部聡志、崎谷健次郎といった制作陣にも支えられた順風満帆の彼女は、1985年のデビュー以来1988年までに実に6枚ものアルバムをリリース(しかもどれもが高いクオリティを維持)、徐々に彼女の趣味世界を強くしながらも確固たる世界観を保つ強固な意志とそれが許される不思議な魅力のキャラクターで、80年代アイドルシーンの中でも松田聖子、中森明菜、小泉今日子らとはまた違った孤高の立ち位置を獲得したのは、その不思議な魅力たる所以と言えます。

そんな彼女の数々の名曲の中でも、最もファンタジックでメルヘンティックな彼女ならではの世界観を発揮していると思われる楽曲が、7thアルバムにしてクリスマス企画盤である「TO YOU」に収録された「How come〜どうしてこうなの?〜」です。収録曲の頭文字が"5W1H"で統一されたこのアルバムの"1H"を担うこの曲は恐らく本作のリードチューンとも言えますが、既に足音やノック音のサンプルが印象的なイントロから煌びやかな音像で彩られた(クリスマスだからとも言えますが)ファンタジアに引き込まれます。彼女の最大の武器は前述のとおり決して上手いとは言えない訥々とした歌唱ですが何故かクセになる魔性の声質で、特にハ行を発する際に息が半分漏れるような独特の発音をするのですが、これが異様に耳に刺激を与えます。これは恐らく彼女にしかできない芸当ですし、上手さが求められる海外の歌手にはこの個性は出せないでしょう。なお、本作の作詞は蓬田ひろか。彼女は後に覚和歌子と改名してから有名になりますが、蓬田を名乗る以前は細田博子としてショコラータへの作詞提供でデビューしています。この曲の歌詞はクリスマス感は微塵もありませんが、なんともノスタルジックな日常描写に優れたじわりと心に響く歌詞であると思います。地味ではありますが80年代の名曲として残すべきと考えまして、今回のランクインとなりました。

22位:「Компьютер」

Форум(1987)

(アルバム「За Неделю До Свадьбы」収録)

作詞:Sergey Romanov 作曲:Alexander Morozov

Vocal:Victor Saltykov

Guitar:Nikolay Kablukov

Bass:Alexander Nazarov

Drums:Konstantin Ardashin

Keyboards:Vladimir Sayko

Percussion:Alexander Dronic

Arrangement:Alexander Nazarov

非英語圏オールタイムベストアルバムの第4位にソビエト連邦のエレクトロ歌謡グループЭлектроклуб(Electrolab)を取り上げましたが、このグループをヤドカリのごとく乗っ取ったのが、ソ連屈指のテクノポップバンドであったФорум(Forum)です。ФорумについてもЭлектроклубの際に少し説明いたしましたが、作曲のAlexander Morozov、編曲のAlexander Nazarov、怪鳥ボイスボーカルのVictor Saltykovという3名が中心となって他のメンバーは入れ替わり立ち替わりという流動的なバンドだったようです。1984年に1stアルバム「Белая Ночь (White Night)」をリリースしますが、なにせ冷戦時代のソ連ですから他の欧米諸国とは異なった歌謡曲よりの電子ポップスを聴かせてくれます。やはりアジアから欧州を縦断する地理的な風習のようなものも影響するのかもしれませんが、どこか日本を始めとする東アジアの匂いもするのがソ連のポップスと言えるでしょう(このあたりの話も"非英語圏"の際に既に説明したと思います)。

このような感じでチープなシンセと軽めのSIMMONS(に怪鳥ボイス)という良くも悪くも腰に力が入っていないサウンド、上記のPVを見ればほとんど近所迷惑の輩にしか見えませんが、当時のソ連の国民からすれば物珍しさも相まってよく知られた存在になっていたようです。

彼らの2ndアルバム(カセットテープ)「За Неделю До Свадьбы (A Week Before Wedding)」がリリースされたのは1987年。今回選出したのが本作に収録されているその名もズバリ「Компьютер (Computer)」です。この曲はイントロが良いです。シンセリフから始まるのですが、音程が徐々に競り上がってくるのです。まるで電圧を上げてオーバーヒートしていくかのような絶妙な上がり方をしていく雰囲気が面白いです。上記の映像を見てもわかるようにライブではSIMMONSドラムが大活躍で目立っていますが、スタジオ録音盤ではリズム音色はシンセサイザーで作り込んでおり、電子バスドラで16音符を刻んでいく縦ノリ仕様に仕上げられています。そしてピンポイントで鳴る電子音(信号音)はTexas Instrumentsの電子知育玩具Speak & Spellを使用しています。ソ連なのにテキサスも何もないとは思うのですが、コンピューターを題材にしたこの楽曲を表現することにおいて非常に重要な役割を果たしているのが、このSpeak & Spellの信号音であると思います。

80年代はまだまだ東西冷戦の時代。欧米ではテクノロジーの進化による華やかなエレクトロサウンドが過激さを増していった時代に、ソ連(ロシア)でもさすがはテルミン博士の母国の面目躍如ということで、違ったアプローチで80'sを通過していたという側面も踏まえて、今回ランクインさせています。

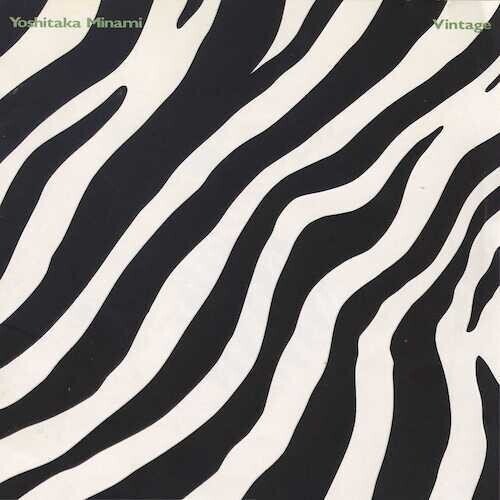

21位:「Prom Night」

南佳孝(1987)

(アルバム「VINTAGE」収録)

作詞:来生えつ子 作曲:南佳孝 編曲:清水信之

Vocals:南佳孝

All Instruments:清水信之

Synthesizer Operator:田端元

1973年「摩天楼のヒロイン」のデビューより一貫してシティポップを歌い続けているのがこの南佳孝です。デビュー当初から松本隆や細野晴臣といったいわゆるティン・パン・アレイ系のミュージシャン達をバックに、小洒落た粋なダンディなポップソングを、日本語ロックがどうとか弾き語りフォークとかフルバンド歌謡だとかアンダーグラウンドプログレだとか、そういう混沌とした70年代を横目にシティポップ道を邁進してきた南佳孝のソングライティングセンスは筋金入りです。そんな彼の80年代も順風満帆でして、角川映画の主題歌にも起用された1981年リリースの「スローなブギにしてくれ (I want you)」がスマッシュヒットすると、1984年には松本隆との共同プロデュースによるコンセプトアルバム「冒険王」で底力を見せ、ほぼ毎年に1枚アルバムを制作するという安定的な音楽活動を行ってまいりました。

このようにシティポップの王様として悠々自適の活動を進めてきた南佳孝の1987年にリリースした11枚目のアルバムが「VINTAGE」で、今回の企画でランクインしたのは本作のスタートを飾る名曲「Prom Night」です。このアルバムは収録曲の半数を清水信之をアレンジしていますが、この80年代中期〜後期にかけての清水信之サウンドは完全にエレクトリック仕様で、となれば本作も完全エレクトロシティポップのサウンド構築ということになります。その中でも抜群の完成度を誇っているのがシングルの「Video City」ではなく、オープニングチューンの高速エレクトリック チャチャと呼ぶべき「Prom Night」で、輪郭の鋭いシンセブラスとビシバシキマるスネアドラム、細かく打ち込まれたパーカションパート、DX系エレピの硬質な肌触り、それらが粋のよい夏のメロディラインに乗りながら完璧なアンサンブルとして聴き手に提供されています。そしてこれらのサウンドがほぼすべて清水信之の手弾きとプログラミングによって構成されているのが驚きです。特に後半では高速シンセベース&パーカッションシーケンスでスピードアップして、チャチャからサンバに変化してカーニバルの様相を呈しながらフェイドアウトしていくわけですが、ラストのお洒落なピアノソロも含めて、これ以上ない完成度のアレンジメントであると思います。シンセサイザーを中心としたマルチプレイヤーアレンジメントとして、清水信之のそれは実に芸術的。これは80'sサウンドにおけるクールジャパンとして世界に出しても恥じない総合芸術であるということで、今回の企画に残しておきたいです。

というわけで負荷削減のため、後編も3回に分けることにいたします。次回は20位〜11位まで。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?