「TECHNOLOGY POPS的」80年代アルバム/曲ベスト30(性懲りもなく参加してみました)【前編:アルバム編①30位〜21位】

皆様、こんにちは。

前回の𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓さん(@zippu21)の非英語圏オールタイムベストから間が空いていないのですが、今度はJMXさん(@JmxMbp)が「80年代アルバム/曲ベスト100ランキング」なる企画を立ち上げられまして、こうなるとやはりある種専門ともいえる当方も何かしらの形で参加した方がよいのではと思い立ちまして、性懲りもなく参加させていただきました。本当に「性懲りもなく」です。

実は80年代のベスト企画は常に当方としても温めている企画でして、しかもこれを本気でやってしまうともはや生きる目的を失くしてしまうというくらいの意気込みと達成感に到達することになるわけで、そんなにおいそれと気軽に参加できるテーマではないのですが、今回は「洋邦問わず」というおおらかなルールということで、それならばと思い立った次第です。これが「邦楽」のみでも「洋楽」(余り邦楽洋楽の呼び方は好きではないのですが、便宜上これで通します)のみでも参加はしづらかったのです。前者は当方得意とする分野ですので明らかに数年かけて慎重に決定したいですし、後者は恐らく他の参加者よりは聴いてきたジャンルの幅が狭く単なるミーハーな賑やかしにしかならないと考えたためです。しかし、「洋邦問わず」であれば暑苦しい本気度やミーハー度も薄れ、ある種バランスをとりながらその時点での思いつきでランキングすることができると。そのようなわけで、今回は肩の力を抜いて参加することができました。募集から1週間程度という短さも良かったと思います。

そこでこのアルバム編では「洋邦問わず」というルールを意識しつつ、日本の作品と海外の作品を15枚ずつ。「洋邦歌合戦」の様相にして交互にランク付けするというコンセプトとしました。これではランク付けの意味はなくなってしまうと思われるかもしれませんが、そもそも洋楽と邦楽で比較することがおかしいわけで、そこには明らかな「差」は存在しません。当方の持論ですが、80年代の音楽シーンはテクノロジーの進歩と共に劇的に進化していった時代で、海外のオリジネイターが生み出したテクノロジーが日本に輸入されて洋楽と共に邦楽も急速に発展していった時期とも言えるのですが、だからといって邦楽が洋楽に追随していたとも、劣っていたというわけでもなくて、テクノロジーを音楽的に利用・応用し、それをポップミュージックとして料理した結果生まれた成果として80年代の邦楽は当時の洋楽とは別次元の個性的なキャラクターを獲得しており、ある特定のジャンルによっては明らかに洋楽のクオリティをも凌駕していたと考えています。当時の日本はテクノロジー進化の象徴であって、それは電子楽器の分野でも明らかでした。特に廉価で斬新な製品を連発することで音楽的裾野を劇的に広げたのは日本のメーカーですし、基本発明は苦手ですが応用発展させていく創意工夫は当時の日本の得意とするところで、それがいわゆる「パクリ」(この呼び方も好きではないのですが・・・オマージュですかねw)という疑惑であっても、そのほとんどは原曲よりも興味深く面白いアプローチに換骨奪胎させて独自のキャラクターに仕上げることに長けていたという点でも、邦楽は洋楽に劣っていたとは思えません。世界的ヒットが少ないというのは情報の伝達不足とガラパゴス的かつマニア向けな発展によるものです。そのようなキャラ違いの音楽を評価して優劣をつけるのは相当な幅広い見識を持つ専門家でないと無理な話でしょうから、まずは上記のような「洋邦歌合戦」のコンセプトで全体としてのランク付けは放棄したということです。しかしながら、「洋楽」と「邦楽」それぞれについては選定時の気分と思い入れによってランクを決めております。

こうした思いと共に細かく自分ルールを課しております。まず先日の非英語圏オールタイム・ベストでは実は80年代の作品が30枚中22枚を占めたのですが、それらは今更取り上げても意味がないので外しました。また、このnoteで企画した「平成ベスト・アルバム」で取り上げた1989年リリースのアルバムに関しても同様の理由で外しております。そして原則としてアーティストが重複しないようにしています(1アーティストにつき1枚まで。一部例外あり)。そして当然当方は「TECHNOLOGY POPS」を標榜していますので、いつものようにその視点からでないと選定しませんので、当然得意とする分野以外からはほとんど取り上げていません。これはもうここまでお読みになっている奇特な皆様にとってはお馴染みであり、ご理解いただけると思います。

なお、洋楽15枚は半分以上は人気盤を取り揃えました。カウントダウンを楽しみたいのです。非英語圏でカバーできなかった英語圏からとなります。ジャンルが偏っていますが、それは洋楽に関してそのジャンルしか耳に入らないからですw

邦楽15枚に関してはある種専門分野とも言えますので、多少意義をとらえつつ洋楽では決して真似のできないタイプの作品を押さえました。

というようなことで選定した30枚というわけです。相変わらず前置きが長くなりましたが、気軽に参加したと言ってもやはり選定の理由や責任というものがあるわけでして、それはやはりここで残しておくべきと考えました。Twitter上でも今回はこの企画に関しての記事は書かないと宣言しておりましたが、「平成ベスト」や「非英語圏」の時のような歴史から辿っていくようなまどろっこしいことは抜きにして、いわゆる「こういう理由や思いで選考しました」という記録は残しておきたいということです。なのでそれほど長文にするつもりはなく、あっさりと述べていきますのでご安心下さい。(追伸:結局まあまあ書いてしまいましたw)

それではアルバム編スタートです。

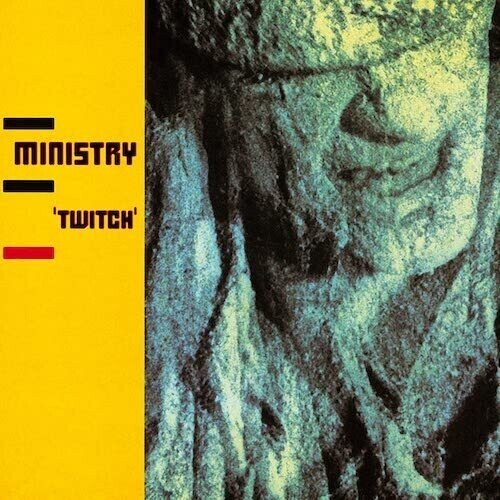

30位:「Twitch」

Ministry(1986)

1.「Just Like You」 Alain Jourgensen

2.「We Believe」 Alain Jourgensen

3.「All Day Remix」 Alain Jourgensen

4.「The Angel」 Alain Jourgensen

5.「Over The Shoulder」 Alain Jourgensen

6.「My Possession」 Alain Jourgensen

7.「Where You At Now?」 Alain Jourgensen

8.「Crash And Burn」 Alain Jourgensen

9.「Twitch (Version II)」 Alain Jourgensen

Producer:Adrian Sherwood・Alain Jourgensen

Vocals・Programming:Alain Jourgensen

Vocals:Patty Jourgensen

Vocals:Luc van Acker

Bass: Brad Hallen

Percussion・Programming :Keith LeBlanc

Percussion :Stephen George

Mixed by Adrian Sherwood・Alain Jourgensen・Gareth Jones

シンセポップから始まったMinistryがEinstürzende NeubautenやDepeche Modeのリミックスを手掛けたインダストリアルプロデューサーAdrian Sherwoodを迎えて制作された2ndアルバムです。本作で一気にインダストリアル色が強くなるMinistryですが、インダストリアルの先駆者とすれば前述の2バンドの「Kollaps」とか「Construction Time Again」とかを挙げればよいのですが、なぜ本作かといえば、EBMやインダストリアルメタルへの布石としての存在価値があったからです。重厚かつ連打連打なリズムにダミ声に機械的シーケンスが加わる、本格派に成り切れない絶妙なサウンドバランスが本作の魅力です。そう、このほどよいバランスが大事でして、これが本気になってしまって次作「Land Of Rape and Honey」のようにロック色を全開にすると面白くないわけです。とはいうものの本作の「Where You At Now?」〜「Crash And Burn」〜「Twitch (Version II)」の金物連打連打の嵐のテンションの高さは、Ministryの貢献だけではありませんがその後のインダストリアルロックシーンに大きな影響を与えたと言って良いでしょう。むしろインダストリアルメタルロックとエレクトリックボディミュージックの分水嶺の役割を果たしたという点で選出させていただきました。

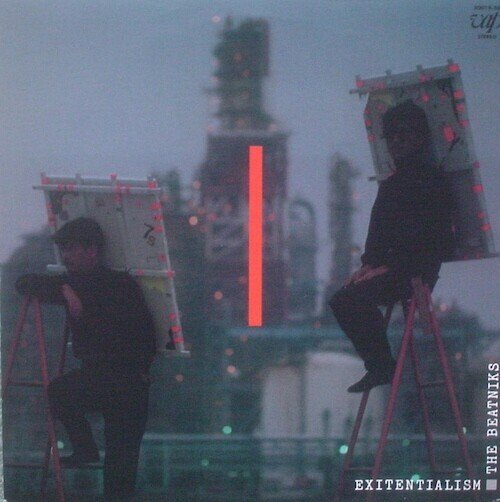

29位:「出口主義〜Exitentialism〜」

The Beatniks(1981)

1.「Le Sang du Poete」 曲・編:The Beatniks

2.「No Way Out」

詞:鈴木慶一・Peter Barakan 曲:高橋幸宏 編:The Beatniks

3.「Ark Diamant」 詞・曲:鈴木慶一 編:The Beatniks

4.「Now And Then・・・」 詞・曲:高橋幸宏 編:The Beatniks

5.「Loopy」 曲・編:The Beatniks

6.「Une Femme N'est Pas Un Homme」

詞・曲:高橋幸宏 編:The Beatniks

7.「Mirrors」

詞:渡辺真也・Peter Barakan 曲:鈴木慶一 編:The Beatniks

8.「Le Robinet」 詞・曲:高橋幸宏 編:The Beatniks

9.「L'Etoile de Mer」 詞・曲:鈴木慶一 編:The Beatniks

10.「Inevitable」 詞・曲:高橋幸宏 編:The Beatniks

Producer:The Beatniks

Vocal・Keyboards・Guitar・Drums・Percussion:高橋幸宏

Vocal・Keyboards・Guitar・Bass:鈴木慶一

Computer Programming:藤井丈司

Computer Programming:山添昭彦

Computer Programming:松武秀樹

Mixed by The Beatniks・田中信一

80年代なのでもちろんYMO周辺は外せないとしても、YMO本体の「BGM」とかは他の皆様が選ぶでしょうし、坂本龍一や細野晴臣のアルバムも皆様がお好きであろうことは理解しておりますので、(もともと幸宏派でもあるので)高橋幸宏の「ニウロマンティック」や「What Me Worry?」ということになるわけですが、「薔薇色の明日」も捨て難く迷ううちに諦めまして、なんなら質は高いもののあと一歩決め手に欠けるという印象のムーンライダーズモノも引っくるめて、逃げるのに非常に都合の良い作品である高橋幸宏&鈴木慶一のユニットThe Beatniks(ザ・ビートニクス)の1stアルバムを選びました。そんな後ろ向きな理由だけではありませんがw (注:故に以降YMOや3名のソロ、ライダーズ周辺の作品は意図的にランクインさせておりません。あしからずご了承ください。)

正直に言えばことProphet-5の音作りのセンスは坂本龍一よりも高橋幸宏の方が面白いと考えている人間ですので、そのセンスが存分に生かされた3作、「ニウロマンティック」「What Me Worry?」、そしてこの「出口主義」は欧州にも通用し同時代性を確立した名盤であることに間違いはないですが、あえての「出口主義」はその中でも鈴木慶一のカラーも追加されて様々なタイプの楽曲にも挑戦していますし、80年代初頭ニューウェーブの独特の暗さも感じさせますし、何より正確無比な前ノリドラム、いわゆる幸宏ドラムというのは全世界を引っくるめても個性的なドラミングであり、YMO周辺のジャパニーズテクノポップにとって時代の象徴と言えますので、今回は本作を挙げさせていただきます。なお、この幸宏ドラム、後でも何度か出てまいりますので、覚悟しておいてくださいw

28位:「the anvil」

Visage(1982)

1.「The Damned Don't Cry」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

2.「Anvil (Night Club School)」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

3.「Move Up」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

4.「Night Train」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

5.「The Horseman」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

6.「Look What They've Done」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

7.「Again We Love」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

8.「Wild Life」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

9.「Whispers」

Billy Currie/Dave Formula/Midge Ure/Rusty Egan/Steve Strange

Producer:Visage・Midge Ure

Vocals:Steve Strange

Guitar・Keyboards・Bass・Backing Vocals:Midge Ure

Electric Violin・Keyboards:Billy Currie

Drums・Electronic Percussion・Sax・Backing Vocals:Rusty Egan

Keyboards:Dave Formula

Vocals:Ken Perry

Vocals:Lorraine

Bass:Barry Adamson

Sax:Gary Barnacle

Mixed by John Hudson

80年代初頭のニューロマンティクスムーブメントの象徴でもあったSteve Strangeをフロントマンとしたユニット・Visage。派手な化粧でコーティングされたヴィジュアルに、新たなサウンド手法を積極的に取り入れたポップなメロディという部分が好き嫌いが分かれたのか、現在でも熱狂的なファンは存在するものの正当な評価が得られないままのニューロマンティクスですが、VisageといえばメンバーにMidge UreやBilly Currieといった第2期Ultravoxの面々が参加していたためサウンド的にもクセがありクオリティも高く、それでいてSteve Strangeの派手なヴィジュアルとコンセプトワークが興味を引いたのか、1stアルバム「Visage」はシルバーディスクを獲得し時代に爪痕を残しました。

しかしながら今回選ばせていただいたのは、2ndアルバムの「the anvil」です。正直な話アルバム全体の出来は1stよりは地味です。強いて言えばシンセベースや生ベースの粗さが残る印象的なフレーズが目立つといったところでしょうか。しかし本作には超強力なフレーズが冒頭に存在しています。そう、あの「The Damned Don't Cry」のテッテケテッテケシーケンスです。コレ一発でベストの価値ありです。曇天の空から氷の粒が舞い降りてくるようなこの美しいシーケンスはまさにアーリー80'sのニューロマムーブメントのハイライトと言っても過言ではありません。曲の本編が始まると一気に地味になるのですが・・w 名盤というものはその構成力や選りすぐりの高品質の楽曲などいくつかの要素がありますが、本作はスタートの一発だけで鮮烈な印象を残した稀有な例ということで、ここで取り上げたというわけです(しかし次に同じような企画があれば1stを選んでいるかもしれませんw ←台無し)。

27位:「硬派美学」

羽賀健二(1984)

1.「孤独のスプリンター」 詞:吉元由美 曲・編:松下誠

2.「悩殺レッド・ゾーン」 詞:安藤芳彦 曲:芳野藤丸 編:松下誠

3.「とび色の瞳」 詞:山川啓介 曲:大野克夫 編:松下誠

4.「優しくスキャンダル」 詞:吉元由美 曲:濱田金吾 編:松下誠

5.「雨のブルックリン」 詞:松本隆 曲・編:大村雅朗

6.「美女に降参」 詞:松本隆 曲・編:大村雅朗

7.「渚のステイション」 詞:溝口俊哉 曲:加瀬邦彦 編:鷺巣詩郎

8.「シティ・アローン」 詞:吉元由美 曲:濱田金吾 編:山川恵津子

9.「ミスティー」 詞:山川啓介 曲:大野克夫 編:松下誠

10.「Papa so long」 詞:売野雅勇 曲:芹澤廣明 編:鷺巣詩郎

Vocal:羽賀健二

80年代の男性アイドルは女性アイドルと比べるとその評価は余り芳しくありません。田原俊彦や吉川晃司といったトップアイドルは再評価が進みつつありますが、その他はまだまだこれから。女性アイドルは松田聖子や中森明菜、小泉今日子や菊池桃子などのトップクラスから、その他のマニアックなB級アイドルに至るまで再発も進みマニアも多いのですが、男性アイドル、特にジャニーズ以外のB級に至ってはいまだCD化されていない音源も多くあるのが実状です。しかし当時の歌謡曲における楽曲制作事情からすれば、女性アイドルと男性アイドルの制作陣に大きな差があるわけでもなく、故に楽曲クオリティの問題ではないことがわかります。例えばシブがき隊などはお笑いのネタにされることが多いのですが、非常にチャレンジングな楽曲が多く、3人のキャラはともかく先進性を感じたものでした。そのようなわけでこれからサウンドの面白さを追求したい場合は80年代男性アイドルを掘ることを是非お勧めしたいわけですが、今回選んだのは悪名高い羽賀健二(当時の芸名:後の羽賀研二)の1stアルバムです。

「硬派美学」というアルバムタイトルには似つかわしくない人生を歩んでしまった彼ですが、元々はいいとも青年隊でデビュー後にミュージカル俳優としても活躍するほど歌の上手さには定評がありました。本作ではアイドルの作品らしく多彩なタイプの楽曲に挑戦しています。AB'Sを迎えた「孤独のスプリンター」や「悩殺レッド・ゾーン」は当時のキャッチーなアイドルソングといった風情ですが、白眉なのはシングルカットもされた「とび色の瞳」と「ミスティー」。沢田研二の往年のヒット曲や刑事ドラマ「太陽にほえろ!」のテーマソングでも有名な大野克夫を作曲に迎えた最高級のAORシティポップを聴かせてくれます。圧巻なのは山川恵津子をアレンジャーに迎えたニューミュージックシンガー濱田金吾作曲の「シティ・アローン」で、アイドルらしからぬ渋みのあるシティポッパーぶりを発揮しています。現在のシティポップブームに耐えうる今だからこそ評価すべき作品がこの羽賀健二1stなのです(なお、80年代男性アイドルとしては風見慎吾のブレイクダンス全開の名盤「Whoopee〜ギャーピーの叛乱〜」と競りましたが、今回はシティポップ再評価への流れを考慮して本作にしました。)。

当時の歌う羽賀の姿はなかなか見ることが叶いませんが、本作以前の姿が下記の動画で確認できます。この見事な生歌にミュージカル仕込みの運動能力。コレほどのポテンシャルを備えていてもふとしたきっかけで転げ落ちてしまう芸能界は怖い場所というのは、80年代も現在でも変わりません。

ちなみに「硬派美学」以降に「はてしない物語」というミニアルバムもリリースしていますが、そのアルバムに収録されている「NO MORE TRICK」はデビュー前の久保田利伸作曲のエレポップ。イントロのベースラインがとんねるず「一気!」ですがこの楽曲も実にカッコ良いです。実にもったいないですね。

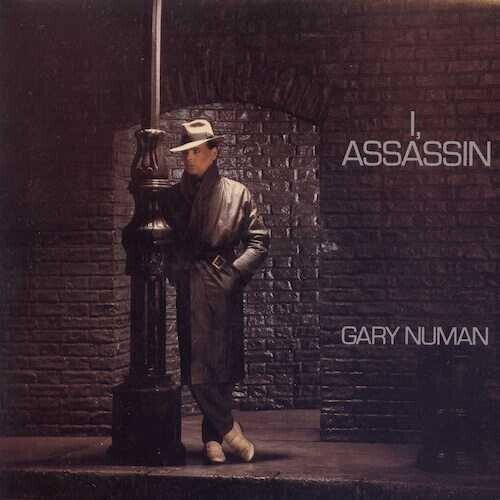

26位:「I, Assassin」

Gary Numan(1982)

1.「White Boys And Heroes」 Gary Numan

2.「War Songs」 Gary Numan

3.「A Dream Of Siam」 Gary Numan

4.「Music For Chameleons」 Gary Numan

5.「This Is My House」 Gary Numan

6.「I, Assassin」 Gary Numan

7.「The 1930's Rust」 Gary Numan

8.「We Take Mystery To Bed」 Gary Numan

Producer:Gary Numan

Vocals・Keyboards・Guitar:Gary Numan

Fretless Bass:Pino Palladino

Drums・Percussion:Chris Slade

Keyboards:Roger Mason

Percussion:John Webb

Mixed by Nick Smith

近年見事に再ブレイクを果たし不死鳥のごとく甦ったGary Numan。彼の足跡を辿るにつれ、個人的にある結論に達しています。それは「Gary Numan=平沢進」説です。もちろん同一人物という話ではないですよ。両者ともデビュー時には華々しく登場しニューウェーブシーンを牽引、その後ムーブメントが衰退していくのを尻目に多彩な音楽的表現活動にチャレンジし熱狂的なコアファンを獲得するも売上は減少、しかしながら90年代から現在に至るまでコンスタントに音源をリリースし続けると、現在では不動のカリスマ的立ち位置に収まるという流れです。それに加えて、90年代後半以降は音楽性の大きな変更を良しとせず、ストイックに自身のサウンドを確立していること、必要最小限の仲間で活動していること、いつのまにか頭髪が増えていること・・・両者には共通点が多く、そのように考えますと平沢進は「日本のGary Numan」であり、Gary Numanは「英国の平沢進」であるという暴論もあながち全否定されるものでもないのではと考えています。

という与太話は置いといて、Gary Numanの話です。当方にとってGary Numanの全盛期と考えているのは、Begar's Banquetから独立して自主レーベルNUMA Recordsを設立した頃、いわゆるNUMA期、しかも青髪白塗り男と化したアルバム「Berserker」をリリースした頃なのですが、その頃は見た目も派手ですし、1984年なのでサウンドもデジタルゴリゴリですし、PPG WAVEでグンニャリした変音を随所で披露していた時期なので、メジャーの重圧から開放されて彼自身にとっても実験精神と希望に満ち溢れていた時代であったと思うのです。

どうですか、このファット過ぎるシンセサウンドは。この御方、モノフォニックシンセを1音1音重ねまくり同じフレースを弾いて無理やり太くしているんですよね。その手法を現在のDTM時代に踏襲しているわけですから、そりゃサウンドが分厚くなるというものです。

しかし今回選出したのは1982年のまだまだメジャー期、というよりニューロマ一直線時代の「I, Assassin」です。彼の音楽的師匠は第1期UltravoxのボーカリストJohn Foxxですが、80年以降は急速に音楽性が変化していったJAPANにハマってしまい、81年のアルバム「Dance」ではJAPANの変態フレットレスベーシストMick Karnとのコラボを試みたり、歌い方がますますDavid Sylvian風ヌメリ唱法にシフトしたりと、JAPAN風ダークニューロマに傾倒していました。結局個性の強い者同士が上手くいくはずがなくMick Karnとは袂を分かちますが、ニューロマの象徴でもあるフレットレスベースへの魅力にはまだ逆らえず、翌年のこの「I, Assassin」ではベーシストにPino Palladinoを迎え、不安定なブヨブヨベースラインをこれでもかと堪能できる楽曲が数多く収録されました(「A Dream Of Siam」なんかはいかにもJAPANっぽいというか・・JAPANがチャイナなら俺はタイだ!みたいなw)。

こんな奇妙な湿り気たっぷりのバラードを歌えるのがGary Numanのストロングポイントであったと思います。爬虫類ボイスとは良く言ったものですが、爬虫類の声って一体どんなんだよとセルフツッコミしつつ、爬虫類ってNumanの顔だよなと思い直すまでセットということで納得いたしました。彼の話題はなかなか尽きないのですが、アルバム単位とすればやはり本作が一番好みですし、フレットレスベースが大活躍するというのが80'sミュージックの大切なワンシーンであると考えているので、今回は選ばせていただいた次第です。

25位:「Video Game Music」

TVゲームオリジナルサウンドトラック(1984)

1.「XEVIOUS」 曲:慶野由利子 編:慶野由利子・細野晴臣

2「BOSCONIAN」 曲・編:大野木宣幸

3.「PAC-MAN」 曲・編:甲斐敏夫

4.「PHOZON」 曲・編:慶野由利子

5.「MAPPY」 曲・編:大野木宣幸

6.「LIBBLE RABBLE」 曲・編:大野木宣幸

7.「POLE POSITION」 曲・編:大野木宣幸

8.「NEW RALLY-X」 曲・編:大野木宣幸

9.「DIG DUG」 曲・編:慶野由利子

10.「GALAGA」 曲:大野木宣幸 編:大野木宣幸・細野晴臣

Producer:細野晴臣

Mixed by 細野晴臣・寺田康彦・飯尾芳史

80年代はそれまでアーケードゲーム機のBGMサウンドという音楽とまでは認識されていなかったゲーム音楽が1つのジャンルとして形成されていった重要なターニングポイントでもありました。任天堂ファミリーコンピュータの普及やゼビウスやラリーX、ギャラガといったBGMとしても優れた波形メモリ音源やPSG音源によるゲームサウンドの誕生は、まさに当時テクノロジー大国であった日本が生んだ貴重な文化の産物の1つであり、80年代ベストを語る上でこの分野からの選出は避けられないと考えました。Yellow Magic Orchestra(YMO)の1stアルバムでもサーカスやスペースインベーダーの音源が使用されたこともありますが、日本のテクノポップブームとアーケードゲームBGMが雑踏から聴こえてくるシチュエーションは、まさに80年代を体現する原風景であったと思います。

そんなアーバンアンビエントとも呼ぶことができるこのゲームサウンドがゲーム音楽として認識されるためには、やはりレコード音源として世に送り出すきっかけが必要でした。この重要な役割を果たしたのが、1984年当時に大流行した初の縦型スクロールシューティングゲーム・ゼビウスの大ファンであった細野晴臣で、彼はゲームサウンドを音楽を捉え、ナムコがリリースしてきた様々なゲームのBGMを自身が監修することで、YMO特需で潤っていたアルファレコードからこの「Video Game Music」をリリースしたというわけです。なお、本作は細野が全面的にアレンジしているわけではなく、あくまで作編曲はナムコサウンドチーム。大野木宣幸・慶野由利子といったレジェンドコンポーザーによる魅力的な楽曲の数々が世に送り出されたことで、新種のジャンルとして急速に一般に認知され、ゆくゆくはチップチューンに派生していくことを考えますと、本作の音楽史における重要度は想像以上に高いと思われます。細野が関わったのは「ゼビウス」の音楽的なリズムアレンジ、もしくは「ギャラガ」のアウトロ部分のアイデアといったところでしょうが、その発展的解釈はゲーム音楽への無限の可能性を提示したという点で、細野晴臣の数多くの音楽的功績の中でもトップクラスの作品と言っても過言ではないでしょう。

細野は本作リリース後も12インチシングルとして、今度は正真正銘自身がアレンジを施した「SUPER XEVIOUS」をリリースしていまして、それがこの動画の楽曲です。ゲーム音楽をアレンジして極上のディスコティックテクノミュージックに仕上げる手腕は見事でした。まだまだ細野もテクノ真っ只中の時期ということで、この時期に名盤「S-F-X」がリリースされ、ハードコアエレクトロリズムの限界に挑んだ(O.T.T(Over The Top))F.O.E(Friend Of Earth)としての活動に繋がっていくわけです(もちろん「S-F-X」もベスト候補に挙げてはいましたが、今回はお蔵に入れました)。

24位:「Flaunt It」

Sigue Sigue Sputnik(1986)

1.「Love Missile F1-11 (Re-Recording Part II)」 Sigue Sigue Sputnik

2.「Atari Baby (Uzi Baby)」 Sigue Sigue Sputnik

3.「Sex-Bomb-Boogie」 Sigue Sigue Sputnik

4.「Rockit Miss U・S・A」 Sigue Sigue Sputnik

5.「21st Century Boy」 Sigue Sigue Sputnik

6.「Massive Retaliation (M・A・D!!)」 Sigue Sigue Sputnik

7.「Teenage Thunder」 Sigue Sigue Sputnik

8.「She's My Man」 Sigue Sigue Sputnik

Producer:Giorgio Moroder

Vocals:Martin Degville

Space Guitar:Tony James

Guitar:Neal X

Electro Drums:Ray Mayhew

Electro Drums:Chris Kavanagh

Effects:Yana Ya Ya

Programming:Laslo

Mixed by Brian Reeves

日本のロボットアニメーションを意識したジャケット(しかも日本語付き)、まるで昭和のヤンキースタイルなヴィジュアルに極彩色のファッション、そしてわかりやす過ぎるロックンロールを無理やり機械じかけにしたような(良い意味で)頭の悪そうなサウンド・・・なんて魅力的なキャラクターでしょうか。Sigue Sigue Sputnikはその派手な出で立ちに似つかわしくない安っぽいエレクトロロックナンバーで当時の音楽誌では酷評の嵐であったように記憶しているのですが、そんな彼らの音楽性が後年フォロワーを生み出していくことになるわけですから、日本の音楽シーンは面白いわけです。ニューウェーブ狂いの布袋寅泰は彼らのファンで、自身のソロアルバム「Guitarhythm」では、Sigue Sigue Sputnik由来の直線的打ち込みベースシーケンスを恥ずかしげもなく利用していますし、近年ではXA-VATにも参加しているSADIE PINK GALAXY率いるSPEECIESあたりはほぼ彼らのノリをリスペクトした音楽性と言えます。何よりヴィジュアル系とエレクトロサウンドとの相性の良さを身を以て提示した功績は大きいと思われます。80年代はまだまだロックンロールバンドに打ち込みを取り入れるのは抵抗があった時代でしたが、彼らが提示したサウンドフォーマットは、ギター中心のロックンロールに新たな可能性を生み出し、何よりその開き直った潔さは実はエレクトロを導入したかったロッカー達に勇気を与えたのではないかと思います。

やはりツインシモンズは良いですね。Roland GR-700+G-707の造形美も80年代の絶対的アイコンの1つです。近未来感を演出するにはもってこいのフォルムなんですよね。それでいてこのヴィジュアルですから、世紀末救世主伝説のような雰囲気が醸し出されるわけです。サウンド面ではとにかく執拗なスペースエコーが連発されるのが実にドラッギーで、楽曲としてはただただ単調なのに何故か飽きさせないというところが逆に新しかったのです。彼らの派手なエレクトロサウンド&エフェクトギミックの使い方などは後のエレクトロ系ヴィジュアルバンド、例えばBUCK-TICK今井寿あたりのサウンドDNAにしっかり刻み込まれているのではないでしょうか。そのような意味でもこのSigue Sigue Sputnikにも歴史的意義を見出すことができるのです。

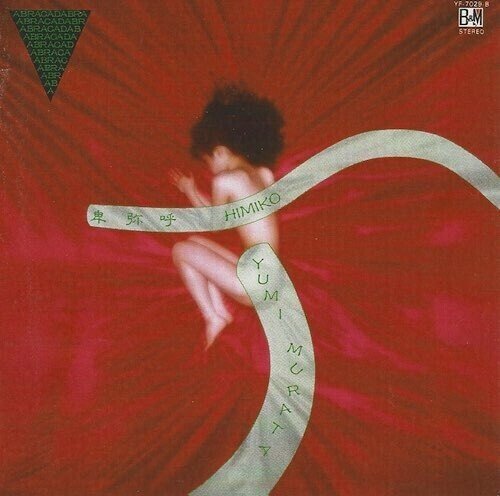

23位:「卑弥呼」

村田有美(1981)

1.「きげんなおして、もう」

詞・曲:矢野顕子 編:マライア・プロジェクト

2.「ピグマリオンの誤算」 詞:村田有美 曲・編:清水靖晃・笹路正徳

3.「心の底辺」 詞:村田有美 曲・編:清水靖晃

4.「メディアの呪文」

詞:村田有美 曲:清水靖晃 編:マライア・プロジェクト

5.「わたしのバス」 詞・曲:矢野顕子 編:マライア・プロジェクト

6.「恋のブランケット <TWO IN A BLANKET>」

詞:MILKY WAY 曲:笹路正徳・村川・J・聡 編:笹路正徳・清水靖晃

7.「夢見る卑弥呼」 詞:村川・J・聡 曲・編:笹路正徳

8.「みんな嘘 <A CONSCIOUS LIE>」

詞:村川・J・聡 曲・編:清水靖晃・渡辺モリオ・笹路正徳

9.「落椿 <RAKUCHIN>」

詞:村川・J・聡 曲・編:渡辺モリオ・清水靖晃

Producer:清水靖晃

Sound Producer:MARIAH

Vocal・Chorus:村田有美

Vocal・Chorus:村川・J・聡

Guitar:土方隆行

Bass・Drums:渡辺モリオ

Drums・Percussion:山木秀夫

Keyboards:笹路正徳

Tenor sax・Soprano sax・Keyboards:清水靖晃

Mixed by 小野誠彦

90年代に全盛期を迎えた音楽制作会社・ビーインググループ。 TUBE、B'z、ZARD、倉木麻衣、大黒摩季、WANDS、T-BOLAN、DEEN・・・錚々たる面々を擁して我が世の春を謳歌した長戸大幸率いるこのプロダクションも、80年代初頭の駆け出しの頃は新機軸のサウンドにチャレンジし続けた実験音楽集団でした。亜蘭知子や秋本奈緒美らをデビューさせると若手クセ者フュージョンユニット・マライアプロジェクトや、岩本正樹、西村昌敏(後の西村麻聡)らを作家陣に起用し、テクノロジーの進化に呼応したエレクトリックなサウンドアプローチを敢行、ひねくれた作品を次々と生み出していました。そんなラインナップの中でも実験精神と実力を高レベルで兼ね備えていたのが村田有美でした。パワフルなボーカル力に様々なタイプの楽曲を歌いこなす類まれな対応力は、同世代の大貫妙子や吉田美奈子といった実力はボーカリストに負けずとも劣らないものでした。しかも彼女は前述のマライアプロジェクト(清水靖晃、笹路正徳、土方隆行、山木秀夫らが在籍)のパーマネントな歌姫として活動を共にしており、彼らのバックアップによって多様なアプローチによる実験的楽曲を歌いこなし、さらに鍛えられていったのでした。

こちらはデビュー当時の村田のChaka Khanのカバーですが、既にそのパワフルかつソウルフルなボーカルには圧倒されます。彼女の2ndアルバム「クリシュナ」まではこの路線で勝負していたのですが、マライアプロジェクトが想像以上にチャレンジングなグループに変化していったものですから、3rdアルバム「卑弥呼」で急激にニューウェーブでストレンジな要素がサウンド面で発現してしまい(ほとんどが清水靖晃の仕業)、どこまでも落ちていくバンジー歌唱を繰り出す「ピグマリオンの誤算」や、憑かれたイタコのような呪術めいた歌唱と恐怖な呪文が炸裂する「メディアの呪文」、ストレンジなエレクトログルーブ「みんな嘘 」、三三七拍子で始まる和風テクノポップ「落椿」など変態楽曲に挑戦せざるを得なくなりました。結果として戸惑いしかない作品となったわけですが、こうした強い個性の作品作りが許されたのも80年代のカラーということで、本作を選ばせていただきました。

結局クセの強過ぎる楽曲が彼女のキャラクターとして認識されてしまったのか、このような実験的な楽曲を歌わせられる機会が多くなってしまったことが村田有美というハイセンスなシンガーを良くも悪くも知る人ぞ知る存在に押し留めてしまったのかもしれません。

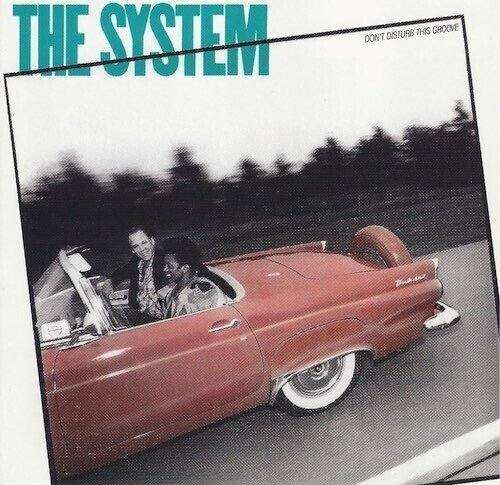

22位:「Don’t Disturb This Groove」

The System(1987)

1.「Don't Disturb This Groove」 Mic Murphy/David Frank

2.「Come As You Are (Superstar)」 Mic Murphy/David Frank/Paul Pesco

3.「Save Me」 Mic Murphy/David Frank

4.「Heart Beat Of The City」 Mic Murphy/David Frank

5.「Groove」 Mic Murphy/David Frank

6.「Nighttime Lover」 Mic Murphy/David Frank

7.「House Of Rhythm」 Mic Murphy/David Frank

8.「Didn't I Blow Your Mind」 Mic Murphy/David Frank

9.「Soul Boy」 Mic Murphy/David Frank

10.「Modern Girl」 Mic Murphy/David Frank

Producer:The System for Science Lab Productions

Vocals・Rap・Backing Vocals:Mic Murphy

Keyboards・Drums:David Frank

Voice・Backing Vocals:B.J.Nelson

Voice:Howard Jones

Guitar:Ira Siegle

Guitar:Paul Pesco

Guitar:Steve Stevens

Drums:Omar Hakim

Percussion:Jimmy Maelen

Trumpet・Horns Arrangement:Chris Botti

Trumpet・Horns Arrangement:Kent Smith

Trombone:Mike Davis

Sax:Andy Snitzer

Human Beat Box:Doug E.Fresh

Backing Vocals:Andrey Wheeler

Backing Vocals:Dolette McDonald

Backing Vocals:Fonzi Thornton

Backing Vocals:Michelle Cobbs

Backing Vocals:Phillip Ballou

Mixed by Tom Lord-Alge・John Potoker

1983年にデビューした白黒混血R&B系シンセポップデュオ・The Systemのサウンドを一手に引き受けていたDavid Frankは80年代R&B~ファンク系サウンドの最重要人物の1人です。Robert Palmer「You Are In System」、Chaka Khan「This Is My Night」のコンポーザーとして、Scritti Politti「Absolute」、Steve Winwood「Higher Love」のキーボーディストとして、80年代の香りがする場面では何故かDavid Frankが登場していました。彼はThe Systemのデビュー当初からOberheimのシンセサイザーを駆使して米国では珍しいデュオスタイルでのレクトロファンクサウンドで先進性を獲得すると、The Systemとしてのアルバムを83年~85年まで連続リリース、ニューヨークの最先端サウンドを牽引するもののヒットを生み出したと言える結果を残すには至りませんでした。しかしながらDavid Frankが既に売れっ子ミュージシャンとして立ち位置を確立していたことからも、そのサウンド構築手法は高く評価されていたと思われますし、日本では角松敏生があざとく目をつけて彼らを元ネタにいくつもの楽曲をこしらえるなど、同時代のミュージシャンたちにはしっかりと爪痕を残しており、あとはヒット曲を待つばかりという状態でした。

そして彼らの大ヒットは突然訪れます。1987年リリースのシングル「Don't Disturb This Groove」です。ミディアムグルーブな重厚リズムにキラキラフレーズを多用したドリーミーなサウンドメイクによるデジタルAORな楽曲がウケたのか、R&Bチャートの第1位のみならず、全体チャートでも第4位という快挙を成し遂げ、名実ともに80'sレジェンドの仲間入りを果たしたのでした。この大ヒット曲が収録されたのが同名タイトルのこのアルバムです。彼らがようやく本気を出したと思われるほどの名曲揃い(角松敏生がパク・・オマージュした「Come As You Are (Superstar)」も収録)の本作を今回のベストに選出いたしました。それほどThe System、David Frankのサウンド構築が80'sの音楽シーンに与えた影響は計り知れないということです。

21位:「Thanks Giving」

ラ・ムー(1988)

1.「Rainy Night Lady」 詞:田口俊 曲:和泉常寛 編:新川博

2.「Carnaval」 詞:田口俊 曲・編:松浦義和

3.「夏と秋のGood-Luck」 詞:麻生圭子 曲・編:新川博

4.「Two Years After」 詞:売野雅勇 曲:和泉常寛 編:新川博

5.「少年は天使を殺す」 詞:売野雅勇 曲:和泉常寛 編:新川博

6.「One And Only」 詞:麻生圭子 曲:杉山清貴 編:新川博

7.「Tokyo野蛮人」 詞:康珍化 曲:和泉常寛 編:新川博

8.「片想い同盟」 詞:田口俊 曲・編:新川博

9.「Late Night Heartache」 詞:売野雅勇 曲:和泉常寛 編:新川博

10.「Love Talk」 詞:菊池桃子・藤田浩一 曲:和泉常寛 編:新川博

Producer:藤田浩一

Vocal:菊池桃子

Keyboards・Chorus:松浦義和

Drums:中西望

Backing Vocal:Rosaiyu Renee Keel

Backing Vocal:Darelle Foster-Holden

Electric Guitar:Michael Landau

Electric Guitar:Paul Jackson Jr.

Electric Guitar:松原正樹

Bass:Nathan East

Drums:John Robinson

Keyboards:Tom Keane

Keyboards:新川博

Percussions:Paulinho Da Costa

Trumpet:Gary Grant

Trumpet・Brass Arrangement:Jerry Hey

Trombone:Bill Reichenbach

Sax:Dan Higgins

Chorus:EVE

Chorus:Joey McCoy

Mixed by 内沼映二

当方が本家ブログでラ・ムー「Thanks Giving」をレビュー(http://reryo.blog98.fc2.com/blog-entry-136.html)したのが2008年。その頃はまだ菊池桃子が黒人女性コーラス2人(Rosaiyu Renee Keel & Darelle Foster-Holden)をバックに従えてウィスパーボイスで拙いながらも歌い踊る様は、一部の和モノDJの方々以外にはまだまだネタ扱いにしかされていませんでした。それがいまやレイト80'sにおけるジャパニーズシティポップの代表的な作品として再評価され始めていることは隔世の感がありますが、オメガトライブ勢も含めた藤田浩一率いるトライアングルプロダクションの音楽的功績が認知されつつあることは、良い傾向ではないかと思います。ブラックコンテンポラリーファンクに呼応した重厚なリズムを基調としたサウンドメイクと、その派手なサウンドに似つかわしくない菊池桃子のファニーボイスとの唯一無二のコントラストは、欧米では思いつかない組み合わせでしょう。そしてその個性に輪をかける作詞担当・売野雅勇の異常なタイトルネーミング。デビューシングル「愛は心の仕事です」のキャッチコピーセンスも見事ですが、2ndシングルが「少年は天使を殺す」、4thシングルが「青山Killer物語」で、かわいい顔をして2度も殺しにかかってくるというバイオレンスなタイトルという鋭い仕掛けには、いろいろと規制の緩かった当時でさえもなかなかリスナーも追随できなかったのではないかと思われます。

とはいえ、この「少年は天使を殺す」、そして3rdシングル「TOKYO野蛮人」(これもヤバいタイトルですが、作詞は康珍化)が収録されたラ・ムー唯一のアルバム「Thanks Giving」は、レコーディングミュージシャンにはNathan EastやJohn Robinsonといった強力なリズム隊も参加していますので、単純にクオリティに関しては当時の国内外の他の作品と比較しても遜色ないレベルにあると思われますし、だからこそ現在再評価の俎上に上がっているわけで、いまだバブルの勢いを維持して元気だった1987年~88年の日本の音楽シーンの空気を感じさせる象徴的な作品と言えるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?