「TECHNOLOGY POPS的」80年代アルバム/曲ベスト30(性懲りもなく参加してみました)【前編:アルバム編③10位〜1位】

10位:「The Flat Earth」

Thomas Dolby(1984)

1.「Dissidents」 Thomas Dolby/Matthew Seligman/Kevin Armstrong

2.「The Flat Earth」 Thomas Dolby

3.「Screen Kiss」 Thomas Dolby

4.「White City」 Thomas Dolby

5.「Mulu The Rain Forest」 Thomas Dolby

6.「I Scare Myself」 Dan Hicks

7.「Hyperactive!」 Thomas Dolby

Producer:Thomas Dolby

Vocals・Piano・Effects:Thomas Dolby

Guitar・Trumpet・Backing Vocals:Kevin Armstrong

Bass:Matthew Seligman

Percussion・Computer Drums:Clif Brigden

Tins and Thundersheet:Matthew Salt

Trombone:Peter Thoms

Backing Vocals:Adeke Bertei

Backing Vocals:Bruce Woolley

Backing Vocals:Lesley Fairbairn

Drum Samples:Justin Hildreth

Mixed by Mike Shipley・Alan Douglas

Prefab Sproutの項でもその名が挙がりました80年代が誇るマッドサイエンティスト・Thomas Dolbyですが、彼のPrefab Sproutにおける素晴らしいプロデュース能力のために自身の活動が掠れがちではあるものの、当然彼も80年代初期のデビュー当時にブレイクしながら、その栄光に甘んじず寡作ながら慎重に質の高いアルバムを制作していったトップアーティストの1人でした。世間一般にはThomas Dolbyといえば1982年のシングル「She Blinded Me With Science(邦題:彼女はサイエンス)」が有名でしょう。英国のアーティストなのになぜか全米第5位の大ヒットとなったこの楽曲のイメージが強いからこそ、マッドサイエンティストなどと呼ばれることになるわけですが、1stアルバム「The Golden Age of Wireless(邦題:光と物体)」はエレクトロポップな仕上がりという割にはボーカルスタイルは意外と演劇調の熱唱型ですし、アーティストとしては人間味溢れる印象でした。

そんなThomas Dolbyの作品の中からランクインしたのは、1984年リリースの2ndアルバム「The Flat Earth(邦題:地平球)」です。あのDolbyがFairlight CMIを手に入れたら・・・という作品になっていますが、仕上がった作品は意外にもオーガニックな質感。生活音や自然音のサンプリングをふんだんに使いながらも派手ではなく音数も少なくデジタルファンクだけでなく、ニューエイジやBill Evans的ジャズテイストにまで踏み込んだ多様性を感じるアルバムです。1stの華やかなエレクトロポップからは2年ですっかり落ち着いてしまった感がありますが、サンプラー全盛時代に差し掛かった時代にあって、ZTTレーベルとはまた異なったアプローチのサンプリングの使い方を提示した、Thomas Dolbyならではのサウンドメイクは流石の一言です。特にテーマ曲「The Flat Earth」やコクのあるベースフレーズが印象的な「Mulu The Rain Forest」、Tromboneとピアノの味わい深い掛け合いが見事なジャズナンバー「I Scare Myself」の3曲が本作の新境地であり真骨頂と言えるでしょう。単なるエレクトロポップアーティストでないポテンシャルを遺憾なく発揮した作品が本作ということで、地味ではありますがベストテン入りの名盤とさせていたただきました。

なお、1984年のライブはこんな感じでした。いやあFairlightの使い方がかっこいいですね。

9位:「太田螢一の人外大魔境」

太田螢一(1983)

1.「人外大魔境」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:巻上公一

2.「魔海サルガッソウ」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:小池玉緒

3.「ピグミー」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:ひばり児童合唱団

4.「謎の大洞窟」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:林牧人

5.「黒き絨氈」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:鈴木慶一

6.「ファラオの呪い」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:篠崎恵子

7.「畸獣楽園 Deza Barimo」

詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:細野晴臣

8.「極北の怪異」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:佐藤いく子

9.「水棲人」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 朗読:太田螢一

10.「エピオルニス」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:細野晴臣

11.「秘境の大瀑布」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:小池玉緒

12.「深海S-O-S」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:小池玉緒

13.「海底火山」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:巻上公一

14.「西安の子供市場」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:林牧人

15.「密林快男児」 詞:太田螢一 曲・編:上野耕路 歌:鈴木慶一

Producer:太田螢一

Sound Producer:上野耕路

朗読:太田螢一

vocal:小池玉緒

vocal:佐藤いく子

vocal:篠崎恵子

vocal:鈴木慶一

vocal:林牧人

vocal:細野晴臣

vocal:巻上公一

Organ・Synthesizer・Piano:上野耕路

Percussion・MC-4 Computer Programming:飯尾芳史

Chorus:坂本志保

Chorus:白鳥エリカ

Chorus:ひばり児童合唱団

Mixed by 飯尾芳史

今回のベストにあたって日本でしか味わえない作品としてどうしてもゲルニカの「改造への躍動」は外せないと思っていたのです。もちろん戸川純の取り憑かれたボーカルスタイルは80年代ジャパニーズニューウェーブの象徴でもありますが、何といっても上野耕路の独特のアナログシンセによるオーケストレーションサウンドが凄まじく、それらはとても欧米のアーティストには思いもつかないアレンジメントであったと考えたからです。もちろんゲルニカであれば、フルオーケストラで挑んだ2ndアルバム「新世紀への運河」の方が楽曲も充実していましたので甲乙つけがたいのですが、やはりクラシカルなアレンジをアナログシンセとMC-4シーケンサーで鳴らすから唯一無二なので、後世に訴えかける作品としては「改造への躍動」であろうと・・・そう思っていたのですが、この作品を思い出しました。ゲルニカの作詞者でありイラストレーターである太田螢一のソロアルバム「太田螢一の人外大魔境」です。

ジャケットをご覧いただいてもわかりますように、太田の画風はドロドロで怪しくある種の気持ち悪さを同胞しているのですが、それは太田の作詞手法からも感じられるとおり、抽象的な言葉による説明口調で語られることで、昭和初期あたりの少年伝奇絵本の世界観を演出することによって、相乗効果が生まれます。この複雑怪奇な世界をニューウェーブを通過した稀有な現代音楽家であった上野耕路がアナログシンセオンリーで表現すると、誰もが真似できないジャンルのポップスになるという奇跡が起こるわけです。本作は太田が昭和初期(1939〜1941)の小栗蟲太郎の伝奇小説「人外魔境」シリーズに触発されて企画したコンセプチュアルアルバムで、1983年のYENレーベルからのリリースということで豪華ゲストが代わる代わるボーカリストとして参加しています。YENレーベル主宰者の細野晴臣や一時期レーベルメイトであったムーンライダーズ鈴木慶一をはじめ、ヒカシューの巻上公一や、あの「鏡の中の十月」で有名な小池玉緒も参加(なんと3曲のボーカルを担当)、ひばり児童少年少女合唱団や団に在籍していた少年ソリストの林牧人(現在は牧師)、果てはプロデューサーの篠崎恵子(90年代に活躍したアイドルグループQlairのプロデューサーとしても有名)やヘアメイクアーティストの佐藤いく子までもボーカルに駆り出され、太田が紡ぎ出す物語に次々に加担していきます。そしてやはり極めつけは上野耕路で、水を得た魚のように豪胆で繊細かつ不協和音を交えたオーケストレーションアレンジを「改造への躍動」における実験を進化させたような見事なシンセサイザーワークで色付けしています。もはやこれはテクノではなく、ニューウェーブでもクラシックでもない、ジャンル不明なサウンドトラック?のような趣を醸し出していますが、こういった作品がメジャーレーベルからリリースされていたこと自体が、80年代ならではと言えるかもしれません(YMO特需で設立されたYENレーベルだからということもあるかもしれませんが)。太田&上野コンビの唯一無二ワールドの完成度の高さもあり、今回の企画に自信を持ってお勧めいたします。

8位:「Famous Last Words」

M(1982)

1.「Doubletalk」 Robin Scott

2.「The Bridge」 Robin Scott/Nick Plytas

3.「Honolulu Joe」 Robin Scott/Nick Plytas

4.「Love Life」 Robin Scott

5.「Yellow Magic」 Robin Scott

6.「Smash The Mirror」 Robin Scott/Nick Plytas

7.「Neutron」 Robin Scott

8.「Dance On The Ruins」 Robin Scott

9.「Here Today, Gone Tomorrow」 Nick Plytas

10.「To Be Is To Buy」 Nick Plytas

Producer:Robin Scott

Vocals・TR808・Piano:Robin Scott

Vocals:Bright Novic

Guitars:Andy Gill

Guitars:Gordon Huntley

Guitars:Jamie West

Bass:Barry Adamson

Bass:Julian Scott

Bass:Mark King

Bass:Tony Levin

Drums:Andy Anderson

Drums:Sergio Castillo

Drums:高橋幸宏

Organ・Piano:Nick Plytas

Programming:John Lewis

Programming:Thomas Dolby

Mixed by Nick Launay

M(検索泣かせ)はRobin Scottのソロプロジェクトとして、1970年代末に全世界を巻き込んだ大ヒット曲「Pop Muzik」で知られていますが、3枚のアルバムを残しながら、2ndアルバム以降は全く売れず、究極の一発屋として認識されています。しかしながらテクノポップ(欧米ではシンセポップ)なサウンドをヒットチャートのトップにまでのし上げた功績は大きく、来る80年代の新しい音楽への期待感を煽るとともに、その後の音楽制作手法の革命にもいっちょかみしたと思われる過小評価気味のアーティストでもあります。そういった出自ですから全世界のシンセポップ界隈との交流も積極的に行い、日本でも坂本龍一とコラボして「The Arrangement」をリリースしたり、若干の知名度を得るなど抜け目のない活動をしていたわけですが、彼はYMOを特に気に入っていたらしく、しっかりドラマーとして高橋幸宏に目をつけて自身のアルバムレコーディングに誘うことになります。それが今回選出いたしましたMとしての3rdアルバム、1982年リリースの「Famous Last Words」です。

本作は高橋幸宏のほかにもGang Of FourのギタリストAndy Gillや言わずとしれた名ベーシストTony Levin、MagazineのBarry Adamsonや、ブレイク前夜のThomas Dolby等の手練のミュージシャン達がサポートして制作されたアルバムですが、結局全く話題にならなかったわけです(日本では高橋幸宏が参加していたので若干知られることになりました)。しかし各楽曲はそれほど凡曲というほどでもなく、意外と聴きどころのある佳曲揃いですので、一発屋という先入観はいけません。特に中盤から、「Love Life」「Yellow Magic」「Smash The Mirror」「Neutron」あたりのテンションの高さは侮ることができず、特に何といってもドラムの力強さが半端ではありません。Hugh PadghamやStephen Lillywhite由来のゲートリバーブスネアがフィーチャーされていますが、Peter GabrielやPhil Collinsで聴かれるソレよりもパワーが尋常ではなく、また異常に歯切れよく聴こえます。そのあたりはやはり高橋幸宏(恐らく上記4曲のうち3曲は彼が担当)の前ノリドラミングのセンスが大きく影響していると思います。スネアやタムのフィルインのタイミングは彼ならではの音感とリズム感の賜物と言えるでしょう。このドラムだけでも本作を聴く価値はあると思いますし(スネアデカい選手権で必ずノミネートされるべき案件w)、正直に申し上げますと、このドラムの音処理だけで本作を選出したと言っても過言ではありません。それほど良い音がするスネアであると思います。しかしフィーチャーされているのはいまいちなレゲエ調の「Honolulu Joe」だったりするので、少々売り方を間違った不遇の作品なのではないかと考えています。

7位:「Moon Voice」

Grass Valley(1987)

1.「Moon Voice」 詞:出口雅之 曲:本田恭之 編:Grass Valley

2.「砂上の夢」 詞:出口雅之 曲:本田恭之 編:Grass Valley

3.「All Of Barren Soul」 詞:出口雅之 曲:根本一朗 編:Grass Valley

4.「輝くほとりに」 詞:出口雅之 曲:上領亘 編:Grass Valley

5.「真夜中の透視図」 詞:出口雅之 曲:本田恭之 編:Grass Valley

6.「Tearful Color」 詞・曲:本田恭之 編:Grass Valley

7.「遙かなる光芒」 詞:出口雅之 曲:上領亘 編:Grass Valley

Producer:丸沢和宏・山本ケンヤ

Vocal:出口雅之

Keyboards:本田恭之

Bass:根本一朗

Guitar:西田信哉

Drums:上領亘

Mixed by Ron Saint Germain

Grass Valleyについて話し出すと三日三晩続けてしまいますので、ここではなるべく簡潔に語りたいと思いますが、Roland Jupiter-6(6音ポリフォニックアナログシンセサイザー)を世界一使いこなしていたキーボーディストは本田恭之(現:本田海月)以外にはいないわけでして、またRoland MKS-20(デジタルピアノ音源モジュール)を世界一使いこなしていたのも本田恭之という持論に異論は挟ませません。とかく和製JAPANだとかデジタリアン音楽という陳腐なカテゴリー分けをされがちな彼らでしたが、たまたまルックスが良いメンバーが集まっただけの類稀な実力とセンスの塊とも言えるバンドでした。3rdアルバム「Style」以降は音楽性もポップロックに寄せていったため一般的認知も高まっていきましたが、デビュー当初は独特の叙情性ファンタジーな世界観を持つ耽美派ニューウェーブロックといったイメージで、そのロマンティシズムを撒き散らしていたのです。

そんな彼らは1987年に1stアルバム「Grass Valley」でデビューしますが、前述のJupiter-6を中心とした繊細なプレイスタイル(音色交換のスイッチング操作まで計算し尽くされている)本田恭之のシンセサウンドを中心とした美意識全開の楽曲に、腕を真っ直ぐに上げないと届かないところにパッドを設置し、手前には焼肉屋のごとく工場特注の鉄板パッドをセッティングするパフォーマンス型テクニカル(ノングルーヴ)ドラマー上領亘の存在感、低音から絞り出すような独特の発音と声質で歌い上げる出口雅之、細かいカッティングやリフに徹するクールなギタリスト西田信哉(後期は自我に目覚めハードロックテイストに転向)、一見地味に見えるものの実は超絶技巧派のスラップ全開なベースプレイヤー根本一朗という5名のキャラクターは既に確立されていて、その緊張感溢れる楽曲と鮮やかなサウンドメイクに一気に引き込まれた方も多かったと思われます。

彼らは1987年秋には早くも2ndアルバム「Moon Voice」をリリースします。今回の企画にあたってGrass Valleyの作品からは必ず選出しようと決めていたのですが、どのアルバムにするかは最後まで迷いまして、結局のところ彼らが最も結束力の高かった時期、そして彼らの音楽性としての共通認識がメンバーの中で共有できていたアルバムである本作を選ばせていただきました。まあ、ジャケットはご覧いただければ文句を言いたくなるほどのそのまんまU2「Joshua Tree」なのですが、楽曲自体はダークで哀愁に満ちたエレクトロポップで、晩秋の夕方に聴くとその叙情性が絶妙に押し寄せてくるサウンドです。「砂上の夢」「Tearful Color」といった本田楽曲のロマンティシズムは既に最高潮に達し、「真夜中の透視図」の疾走感とは裏腹の侘しさも彼らならではの味わい深さ。「All Of Barren Soul」や「遙かなる光芒」のような一見鬱屈したダークな楽曲も、大陸的な懐の深さの中にスタイリッシュさを持ち合わせているため、決してクドくならない絶妙のバランスです。何より若さ溢れる攻撃的な演奏にキレがあり、聴き手のテンションを否が応でも上げてくれるということが、当時のGrass Valleyのコンディションの良さを表していると思われます。そのようなわけで、今回の企画として挙げるにはやや少ない収録楽曲数でありながら彼らの魅力が凝縮された「Moon Voice」ということで異論はありません。文句なしの名盤ですがリマスターBOXが発売されたばかりで配信はされていないため、若いリスナーの耳に思うように届いていないのがもどかしいのですが、もう少しの辛抱だと思います(追伸:めでたくサブスク解禁されました)。

↑ なお、このライブアレンジはレコーディング版とは全く違います。さらにカッコよく仕上がっていますね。

6位:「Vienna」

Ultravox(1980)

1.「Astradyne」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

2.「New Europeans」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

3.「Private Lives」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

4.「Passing Strangers」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

5.「Sleepwalk」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

6.「Mr. X」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

7.「Western Promise」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

8.「Vienna」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

9.「All Stood Still」 Billy Currie/Chris Cross/Midge Ure/Warren Cann

Producer:Ultravox・Conny Plank

Vocals・Guitars・Synthesizers:Midge Ure

Bass・Synthesizers・Vocals:Chris Cross

Drums・Electronic Percussion・Vocals:Warren Cann

Synthesizers・Piano・Violin・Viola:Billy Currie

Mixed by Conny Plank

John Foxx率いる第1期Ultravox!とMidge Ureをフロントマンに据えた第2期Ultravox。後のニューウェーブシーンに大きな影響を与えた前者と、ニューロマンティクス全盛期に同時代のアーティスト達の模範となった後者を比較するのは非常に難しく、売り上げという意味合いでは後者に軍配が上がりますが、第2期Ultravoxの粒立ちの良い正確なシーケンスを保つベースラインは、第1期の傑作3rdアルバム「Systems Of Romance」から引き継がれていますので、全く別物と言われる両者ですが、サウンド面ではしっかり地続きになっていることは間違いありません。とはいえ、Midge政権になってからの1980年リリースの出世作「Vienna」は、「Systems Of Romance」と同じくあのKraftwerkのエンジニアリングを手掛けていたConny Plunkをプロデューサーに迎えているためか、特に直線的に突っ走るベースラインやグニャグニャしたクロスモジュレーション系のシンセソロの音の粒立ちが半端なく、その鋭い輪郭のサウンドメイクは、特にテクノポップを意識したバンド達(日本のYMOというバンドとか)がこぞって参考にしたという点で、革新的であったと言うべきでしょう。

この「Sleepwalk」の16音符を継続していく潔いベースラインです。容赦無く打ち込んでいく楔のようなシンセベースは彼らならではのイノベーションでしょう。このベースとBilly Currieが揺らしに揺らすモジュレーション系シンセフレーズがこのバンドの売りで、大ヒット曲「Vienna」以外のほとんどの楽曲においてグリュングリュンのリードシンセが大活躍しています。そしてAメロのツカみが優秀なメロディメイカーであるMidge Ureが、ここではいきなりBメロからはいるような構成なのが「Sleepwalk」の面白い部分です。Aメロ→サビの繰り返しというよりBメロ→サビの繰り返しで突っ切っていくというのが実に興味深いのです。

本作のラストを飾る「All Stood Still」でも16音符を崩さず上下するベースラインが素晴らしいです。加えて長尺のシンセソロが暴れ回る機械と人間の醍醐味を絶妙なバランスでバンドサウンドに消化しているという稀有なバンドだったのではないかと思います(だからこそ当時はこぞってニューウェーブ系バンドがフォローに走ったわけです)。もっともその作風を維持できたのは次作「Rage in Eden」までで、それからはもともと暑苦しいスタイルであったMidge Ureのボーカルがさらにポップ路線を期待されたために悪い方向へ作用してしまい、一気に魅力が廃れていくことになります。Conny Plunkが一線を引いたことも大きかったと思われます。

5位:「Body & Voice」

アイリーン・フォーリーン(1988)

1.「Prisoner」 詞:堀麻夫 曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

2.「Follow Me」 詞:小倉博和 曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

3.「Charade」 詞・曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

4.「Private Girl」

詞:安岡孝章・堀麻夫 曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

5.「Sunset Cafe」 詞・曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

6.「Just My Love」 詞・曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

7.「Time In The Window」 詞・曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

8.「Friday In The Park」

詞:小倉博和 曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

9.「BABYLONの幻想」

詞:安岡孝章・堀麻夫 曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

10.「白夜」 詞・曲:安岡孝章 編:I Réin For Réin Project

Producer:村木敬史

Vocals・Synthesizer・Keyboards・Percussion:安岡孝章

Vocals・Electric Guitars・Acoustic Guitars・Electric Bass・Sitar Guitar

:小倉博和

Vocals・Guitars・Percussion:堀麻夫

Electric Bass:小宮信人

Electric Bass・Synthesizer & Computer Programming:西込加久見

Drums・Electric Drums・Percussion:近沢一正

Synthesizer・Keyboards・Acoustic Piano:工藤健

Sax:齋藤昇

Synthesizer Programming:菊池雅章

Mixed by 西込加久見

何度も口を酸っぱくしてアピールしても皆様がわからないようなので何度も申し上げますが、80年代のポップスシーンにおいてトップクラスのメロディメイカーの1人は安岡孝章であり、彼が率いるアイリーン・フォーリーンは80'sシティポップを語る上で決して外すことができないバンドです。現在シティポップリバイバルということで、多種多様なシティポップ本やディスクガイドが世に送り出されていますが、評価の基準はまずアイリーン・フォーリーンが掲載されているかどうか。掲載されていない場合はそのアイテムは既に片手落ちであって、掲載されてなお特集で語られるほどの評価があって初めて日本の80'sシティポップが完成すると言っても過言ではないわけです。しかしそういったアイテムは現実的には非常に少なく、彼らのデビュー曲にして代表曲と呼ばれる(はたまた一発屋とも揶揄される←そんなことは全くないのですが)、TVドラマ「'85年型家族あわせ」(仙道敦子主演)の主題歌「スローなDanceは踊れない」とそれが収録された1stアルバム「プラスティック・ジェネレイション」がたまに掲載されるだけというのが現状なのです。

確かに武部聡志と共にEmulator IIやLINN9000といったバリバリの当時最新機材を使用したエレクトロアーバンポップの名盤である1985年リリースの「プラスティック・ジェネレイション」や、小林武史をプロデューサーに迎えてよりメロディ志向に移行した1986年リリースの2ndアルバム「ロマンティック」(収録曲の神戸ポートピアランドイメージソング「Just One」はノスタルジー全開の名曲)は四国高知から上京してきた若手バンドには似つかわしくない素晴らしい仕上がりでしたが、個人的にはツインボーカルであるフロントマン2名を残してギター・ベース・ドラムが脱退して以降、1987年からの第2期アイリーン・フォーリーンはさらにハイクオリティなポップソングを目指すことになります。

第2期アイリーン・フォーリーンの特徴は新メンバーとして、彼らのサポートを務めていた小倉博和が加入したことです。ご存知のとおり小倉博和は後年桑田佳祐をはじめ様々なアーティストのサポートギタリストとして名を馳せ、佐橋佳幸との山弦としても活躍しているガットギターの名手ですが、当時はまだまだ駆け出しの若手でして、加入直後のシングル「夢旅人」(こちらも神戸ポートピアランドイメージソング)では堂々とギターシンセサイザーを操ったり、立花ハジメのアルバム「Beauty & Happy」にも参加したり(ここでもギターシンセを披露)と、若さいっぱいのテクニシャンとして頭角を現しつつありました。

2ndアルバムのメロディ志向路線を継続ということで、80'sAORの名曲Glenn Medeiros「Lonely Won't Leave Me Alone」のリメイク「ひとりじゃないさ」をリリースしたり、ベスト盤をリリースするなど1987年はこれまでの総決算のような活動に終始、なぜか解散間近のような空気を醸し出し始めていたアイリーン・フォーリーンでしたが、1988年に傑作アルバムが待っていました。今回の企画で選出したかったのはこの彼らの3rdアルバム「Body & Voice」です。2500時間以上のレコーディングの末に作り上げた力作であり、小倉博和のギタープレイが随所で炸裂する野心作でもある本作は、ジャケット写真のワイルドな安岡の姿を見ても理解していただけると思いますが、これまでの優男的シティボーイな雰囲気からボーカルスタイルに力強さも加わり(しかしどれだけワイルドぶっても声質自体がシティボーイ)、サウンドメイクには小倉の同郷香川県の盟友である西込加久見が誇るキャロットスタジオが全面的にバックアップ、編曲家兼ベーシストに加えてNEC-9801+レコンポーザを操るプログラマーでありエンジニアでもあるマルチプレイヤー西込加久見というサウンドの核を据えることで、安岡のメロディセンスと硬軟織り交ぜて使い分けるボーカル、小倉のギターテクニック(「Prisoner」のギターソロは圧巻の一言)、もう1人のボーカリスト堀麻夫は・・・本作では存在感が希薄になってしまいましたが、収録曲すべてが粒揃いの名盤です。本作が80'sシティポップだとかLight Mellowだとかそういった類のカテゴリーで語られないのはちょっと理解が足りないのではないかと、ここまで読み進めている皆様はほとんどいないだろうことを見越しても高らかに主張したいです。当アカウントではこれからもしつこくアイリーン・フォーリーンを強く推していきますので、よろしくお願いいたします。

4位:「Figvres」

Zaine Griff(1982)

1.「The Proud Ones」 Zaine Griff

2.「The Vanishing Men」 Zaine Griff

3.「Flowers」 Zaine Griff

4.「Hot」 Zaine Griff

5.「Fahreinheit 451」 Zaine Griff

6.「Figures」 Zaine Griff

7.「The Stranger」 Zaine Griff

8.「Time Stands Still」 Zaine Griff

9.「83rd and 4th」 Zaine Griff

10.「Chance Of A Dance」 Zaine Griff

11.「The Beating Of Wings」 Zaine Griff

Producer:Hans Zimmer・Zaine Griff

Vocals:Zaine Griff

Bass:Billy Kristian

Drums:Warren Cann

Drums:高橋幸宏

Piano・Keyboard:Andy Clark

Piano・Keyboard:Richard Harvey

Keyboard・Programming:Hans Zimmer

Violin:Graham Preskett

Backing Vocals:Kate Bush

Backing Vocals:Linda Jardim

Mixed by Steve Rance

デンマーク系ニュージーランド移民の子として育ったZaine Griffというシンガーソングライター兼パフォーマーをご存じの方は意外と多いのではないでしょうか。明らかにDavid Bowieの影響を受けたグラムロック〜ニューロマンティクスという流れを体現した音楽性を備えていた彼は、それもそのはずDavid BowieやKate Bushと同じく稀代のダンサー兼パントマイマーであったLindsay Kempに師事していた時期があり、言うなればBowieやBushとは兄弟弟子のような関係性があったからです。この縁もありKate Bushは彼のアルバムにコーラスとして参加し華を添えることになるわけですが、Zaine Griff自身もBowieのレコードセッションに参加したりと、このあたりはパフォーマー仲間ということでいろいろと交流があったようです。このように彼ら大物シンガーに比べるとZaine Griffはその知名度はニューロマンティクス界隈あたりにしか響かず、少々物足りなさすら感じさせますが、彼はしっかりと完成度の高さが光る名盤を残すことに成功しています。それが今回文句なしに選出させていただいた1982年の2ndアルバム「Figvres」です。フィギュアーズと読ませるこのタイトルですが、これは小文字「u」が全てなぜか「v」で表記されているためでして、ややこしいから普通に「u」に直そうと思っていたのですが、逆に違和感を感じるようになってしまうので、タイトルのみ表記は当時のままとさせていただきます。下のMVは本作収録のタイトルチューンです。

このタイトル曲はまだノーマルなエレクトロポップという仕上がりですが、彼の作風の売りは楽曲におけるドラマティックな展開力です。ゴージャス過ぎる間奏や思い切りの良い転調などを随所に電子音を織り交ぜながら作り上げられているのがこの「Figvres」というアルバムですが、本作のサウンド全体を取り仕切っているのが、今や世界で最も有名な映画音楽作曲家としてその名を知らないものはいないポジションに君臨しているドイツが生んだ名コンポーザー・Hans Zimmerです。「レインマン」、「バックドラフト」「ライオン・キング」、「グラディエーター」、「パイレーツ・オブ・カリビアン」・・・代表的な劇伴だけでもこれだけの有名作品を手掛ける巨匠となったHans Zimmerですが、Zaine Griffの片腕として本作をプロデュースした頃はまだ一介のキーボーディストでした。しかしながら既にこの時期からストーリー性を感じさせるサウンドメイクとしつこいほどの場面展開を軸とした構成力は開花していまして、マイナーコードが軸ながらラストで目覚めのメジャー転調を見せる「The Proud Ones」や、しつこいほどのオーケストレーションとシンセサイザーソロを組み合わせた豪快な感想で度肝を抜く「Fahreinheit 451」、曲が進むにつれて劇的な展開を畳み掛けてくる「The Beating Of Wings」、そのほかにもエレクトロニクスを大胆に導入した「The Vanishing Men」「Time Stands Still」、盟友Kate Bushとのデュエットによるエレクトリカルバラード「Flowers」など、Zaine Griffの悩ましげなボーカルで歌われる名曲が目白押しです。なお、本作には高橋幸宏が自身のアルバム「What Me Worry?」収録の「This Strange Obsession」におけるボーカル参加とのバーター(?)としてドラマーとして参加していますが、本作では彼の特徴的なドラムが目立たないほどHans Zimmerサウンドの圧が勝っているように思われます。シアトリカルなパフォーマンスが魅力であったZaine Griffが誇る世紀の名盤として、今回の企画では自信を持って推薦させていただきます。

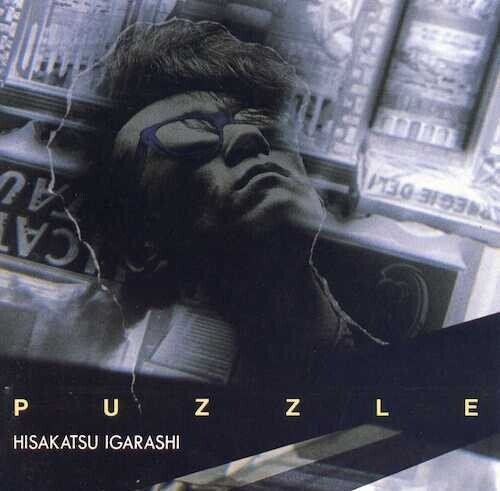

3位:「Puzzle」

五十嵐久勝(1984)

1.「Vの悲劇」 詞:沢田雄児 曲・編:成田忍

2.「After The B.C.」 詞:Maryu 曲:深見誠一 編:成田忍

3.「Dust」 詞:Maryu 曲:稲富要介 編:成田忍

4.「Emilia」 詞:沢田雄児 曲・編:成田忍

5.「七節男」 詞・曲:平沢進 編:成田忍

6.「Whisper Of My Love」 詞:沢田雄児 曲・編:成田忍

7.「Silent Dreamer」 詞:Maryu・中川隆雄 曲:中川隆雄 編:成田忍

8.「Alabama Song」 詞:Bertolt Brecht 曲:Kurt Weill 編:成田忍

9.「Split Puzzle」 詞:Luc 曲・編:成田忍・小久保隆

Producer:成田忍

Vocal:五十嵐久勝

Guitar:石田長生

Guitar:泉陸奥彦

Guitar・Synthesizer Oprating・LINN LM-1・YAMAHA RX-11・Roland TR-909・Chorus:成田忍

Guitar:平沢進

Bass:小山謙吾

Simmons Drums・YAMAHA RX-11・Chorus:寺谷誠一

Synthesizer Oprating・Fairlight CMI・PPG Wave2.3・Roland Super Jupiter・YAMAHA DX-7・LINN LM-1:小久保隆

YAMAHA DX-7・Prophet 600・KORG Poly-6・Chorus:深見誠一

Electric Violin:横川理彦

Chorus:下町香織

Fairlight Programming:川村佑子

Sequencer Programming:龍崎冴悧

Mixed by K.Kasuya・小久保隆・高橋清孝・加門清邦・Y.Asao

現在まで綿々と存在し続けているヴィジュアル系バンドの先駆的存在であり、ジャパニーズプログレッシブロック界において一時代を築いた関西出身のハードプログレバンド・NOVELAのボーカリストであった五十嵐久勝は、ソロデビュー決定後にNOVELAを脱退、当時4-D〜SHINOBUで斬新なエレクトロニューウェーブサウンドを構築していた成田忍をプロデューサーに迎え、ソロアルバム「Puzzle」をリリースしたのが1984年です。プログレ由来の驚異的なハイトーンボイスを武器とする五十嵐のソロ活動がどのように展開されていくのか注目される中、仕上がってきたこの作品は振り切るところまで振り切った苛烈にして大胆な過激エレクトロポップでした。本作が初プロデュースであった成田忍は、これを置き土産に上京、SHINOBUをURBAN DANCEに発展させてメジャーシーンに殴り込みをかけるわけですが、成田忍が最も過激かつ実験精神に溢れたサウンドを奏でていたのがこの1984年のSHINOBU時代です。

そして本作「Puzzle」のリリースは同じく1984年ということですから、当然サウンドメイクはSHINOBUの過激エレクトロとなるわけです。それを高音になると何を歌っているか分からなくなるほどの強烈なハイトーンボイスで五十嵐が熱唱するとなると、テンションが上がらない方がおかしいというものです。もちろん関西プログレを代表するボーカリストのソロということで、ゲスト陣も非常に豪華です。4-D小西健司のDADAにおける相棒であった泉陸奥彦(「After The B.C.」の暴力的ギターソロで参加)、泉が後に結成するKENNEDYのメンバーであり泉と同じくコナミ社員としてコナミ矩形波倶楽部にもプロフェット深見として参加していたキーボーディスト深見誠一、成田の4-Dの盟友にして現在もBlan(で活動を共にする横川理彦、URBAN DANCEのメンバーとなる小山謙吾や寺谷誠一、また関西を代表するブルースギタリスト石田長生や(「Dust」のギターソロで参加)、言わずと知れたP-MODELの平沢進まで参加(「七節男」で楽曲提供に加えて変態ギターソロも披露)、またスターレスの中川隆雄やディレクト・カーレント〜上海の稲富要介といったプログレ界の敏腕ギタリストが楽曲を提供するなど、関西及びプログレ人脈を駆使した曲者揃いのプレイヤー達が自由奔放に個性を発揮しています。

極め付けはFairlight CMIやPPG WAVE 2.3などを操りエレクトリックサウンドの全体的なトリートメントも担っていた小久保隆の参加です。当時の成田忍がこれほどまでやりたい放題のエレクトロニクスに傾倒できたのは彼のサポートの賜物です。後年は環境音楽家やサウンドデザイナーとして大成し、携帯電話の緊急地震速報警告音や電子マネー「iD」サイン音等のサウンドアイコンを制作するなど日常に彼の音が溢れている分けですが、80年代中期における成田忍の一連の仕事(本作やURBAN DANCE1stアルバムなど)の鋭い輪郭のサウンドデザインは既に確固たる孤高の領域に達するほどのクオリティを誇っていたと思います。サブスク配信も動画サイトにも数曲しかUPされていないため、全貌はCDで聴くしか方法がありませんが、その筋では何度もリマスターされるほどの名盤ですので、ご興味があれば是非聴いてみてください。ハメを外したテクノロジー好きな方は必ずハマると思いますので。

2位:「Metamatic」

John Foxx(1980)

1.「Plaza」 John Foxx

2.「He's A Liquid」 John Foxx

3.「Underpass」 John Foxx

4.「Metal Beat」 John Foxx

5.「No-One Driving」 John Foxx

6.「A New Kind Of Man」 John Foxx

7.「Blurred Girl」 John Foxx

8.「030」 John Foxx

9.「Tidal Wave」 John Foxx

10.「Touch And Go」 John Foxx

Producer:John Foxx

Vocals・Rhythm Machines・Synthesizers:John Foxx

Bass:Jake Durant

Synthesizers:John Barker

Mixed by Gareth Jones

今回の企画は洋楽で15枚、邦楽で15枚を交互に挙げていくという異質のランキングということで、洋楽とすればこの作品が第1位ということになります。Ultravox創設者にしてフロントマンであるJohn FoxxがUltravox脱退後の1980年にリリースした初のソロアルバム「Metamatic」(邦題「メタル・ビート」)です。一部で熱狂的なファンを持つ本作ですから、今回の企画でも良い位置にまでランクインするのではと期待していたのですが、様子をうかがっているとどうもそうではないみたいで・・・。まずはこのJohn Foxxのルックスです。目に自然とシャドーが入る彫りの深さと一重の眼に白い肌が実にイケメンなのですが、人間味が余り感じられません。にもかかわらずスーツをまといながら語尾を下げながら歌う姿はなんともキマっていて、スタイリッシュです。そして肝心のサウンドですが、これがまたクールなシンセにリズムボックスで音数の少なさで構築しながらも、多重録音による刺激的な音を重ねての冒険的なエフェクトワークと、陰がありまくりのマイナー調のメロディが異様にハマっている傑作中の傑作です。

どうですかこの無表情歌唱にクソ重いシンセサイザー(100kg近い)Yamaha CS-80を3台並べる重厚さは。そしてこのメタリックなサウンドの質感。後にDepeche ModeやEinstürzende Neubautenを手掛けることになるGareth Jonesのエンジニアリングが冴え渡っています。John Foxxの主な使用機材はArp OdyssayにElka Rhapsody 610、そしてRolandのリズムマシンCR-78で、驚くべきはCR-78の音処理です。ここまでパワフルに金属音を刻んでいくCR-78は聴いたことがありません。これぞテクノポップ中のテクノポップと言えるわけですが、個人的にはKraftwerkよりも好みのスタイルでして、その理由は本作のほうがポップスとして成立しているからにほかなりません。多少クールな質感が過ぎていますが、このように大胆なシンセサイザー&エフェクトでサイバーワールドを展開しているにもかかわらず、歌は個性的ではあるもののわかりやすいと思います。無機質でクールなのにポップ、この相反する要素を絶妙にマッチングさせる驚異のセンスは他の追随を許していませんし、現在もなお本作の多重録音によるストイックなサウンドの領域に到達している作品は見かけません。テクノロジーポップスの先駆者であり、またDIY多重録音作品のオリジネイターとして、特にエレクトリックミュージックにおける貢献度は図りしれず、文句なしの洋楽No.1作品です。

最後におまけでアルバム未収録シングルの大好きな曲「Burning Car」。高そうなシンセを4台並べてるのに誰1人まともに弾いていないパフォーマンスがシュールです。

1位:「フルーレ」

島崎路子(1988)

1.「クロッカス・ヒルで逢いましょう」

詞:戸沢暢美 曲:遠藤京子 編:清水信之

2.「ガールフレンド」 詞:森本抄夜子 曲:和泉常寛 編:米光亮

3.「悲しみよりもそばにいる」 詞:戸沢暢美 曲:辻畑鉄也 編:井上鑑

4.「世界でいちばんちいさな海」

詞:森本抄夜子 曲:遠藤京子 編:杉山卓夫

5.「愛をひとりにしないで」 詞:戸沢暢美 曲:小森田実 編:清水信之

6.「さざ波のアラベスク」

詞:戸沢暢美 曲:桐ヶ谷俊博 編:杉山卓夫・桐ヶ谷俊博

7.「いつも心に花束を」 詞:戸沢暢美 曲:井上ヨシマサ 編:武部聡志

8.「グッドラック・チャーム」

詞:平出よしかつ 曲:小森田実 編:杉山卓夫

9.「いつか見たそよ風」

詞:イノ・ブランシュ 曲:遠藤京子 編:米光亮

10.「粉雪感傷」 詞:戸沢暢美 曲:川上明彦 編:米光亮

11.「十二月の窓辺〜Silent My Love〜」

詞:平出よしかつ 曲:川上明彦 編:清水信之

all lyrics producer:戸沢暢美

Vocal:島崎路子

All Instruments:清水信之

All Instruments:杉山卓夫

All Instruments:米光亮

Electric Guitar:今剛

Electric Guitar:鳥山雄司

Electric Guitar:松原正樹

Electric Guitar:渡辺格

Acoustic Guitar:笛吹利明

Electric Bass:高水健司

Electric Bass:中村幸司

Electric Bass:美久月千晴

Drums:青山純

Drums:江口信夫

Keyboard:井上鑑

Keyboard:武部聡志

Acoustic Piano:永田一郎

Sax:包国充

Harmonica:八木のぶを

Strings:斎藤毅グループ

Background Vocals:木戸泰弘

Background Vocals:桐ヶ谷俊博

Background Vocals:国分友里恵

Background Vocals:東郷昌和

Background Vocals:中山みさ

Background Vocals:比山貴咏史

Background Vocals:広谷順子

Synthesizer Operator:安倍等

Synthesizer Operator:飯田高広

Synthesizer Operator:石川鉄男

Synthesizer Operator:大竹徹夫

Synthesizer Operator:鈴木浩之

Synthesizer Operator:森達彦

Mixed by 松岡義昭・田中信一

島崎路子は1988年の1年間しか歌手活動を行わなかった稀有なアイドルです。しかしこの短いスパンでシングルを3枚、アルバムを1枚残し、それらが漏れなく名曲名盤という当たりの強さで見事に爪痕を残した幸運なアイドルでもあります。決して歌は上手くはありません。か細い声がサウンドにかき消されそうになります。しかしその触れると粉々になりそうな儚い歌声を最高級の楽曲と最高品質のサウンドメイクで支え切った、そして80年代アイドルソングを制作してきた日本が誇るクリエイター達の底力が遺憾無く発揮された集大成的なアルバムが、彼女のたった1枚のフルアルバム「フルーレ」です。島崎自体がB級アイドルであること、活動期間が非常に短いこと、それ故になかなか一般リスナーが耳にすることも少なく、現在もなおサブスク配信されていないためにサブスク頼りの若いリスナーの耳にも届かず、そのためにその存在を知らない方もいらっしゃると思いますが、ひとたび本作を耳にすれば(特にここまで本記事をご覧になられている奇特な方々であれば)すぐに本作の虜になることでしょう。当方のブログ「TECHNOLOGY POPS π3.14」では2010年に本作を初レビューいたしましたが(http://reryo.blog98.fc2.com/blog-entry-403.html)、このレビューを読んで本作の魅力を知っていただき高く評価している音楽マニア兼ミュージシャンを何人も存じ上げています。無果汁団のショック太郎さんやIce ChoirのKurt Feldmanといった、当方がブログ設立以来一貫して標榜しているTECHNOLOGY POPSというカテゴリーの音楽を自身の音楽性に昇華し作品を創り続けている素晴らしいミュージシャンの方がこぞって本作を認めていることからも、いかに本作が時代を超えて愛されるべき名盤であるか理解できると思います。

もちろん本作が名盤たるゆえんは作詞・作曲・編曲のバランスが高次元のクオリティで保たれているためです。コンセプトメイカーとして作詞家の戸沢暢美がピカソの辻畑鉄也が提供したデビュー曲「悲しみよりもそばにいる」から参加し、アルバム全体の流れをコントロールすると、コンポーザーとしては遠藤京子や小森田実(現:コモリタミノル)、川上明彦といった玄人好みながら当時気鋭の若手らが楽曲提供し、アレンジャーにはエレクトリックなサウンドメイクに定評がある清水信之(イントロから大名曲「クロッカス・ヒルで逢いましょう」ほか)、杉山卓夫(ファンキーなリズムのキレがハンパない「グッドラック・チャーム」ほか)、米光亮(苛烈で可憐な鋭さで心に切れ込んでくる「粉雪感傷」ほか)の3本柱を軸に、井上鑑(デビュー曲「悲しみよりもそばにいる」)や武部聡志(江口信夫の強烈なドラミングに圧倒されるラストシングル「いつも心に花束を」)が脇を固める鉄壁の布陣で勝負、1988年秋という昭和末期の終末的雰囲気が漂うセンチメンタルな作風と、か弱いボーカルに似つかわしくない強烈なビートコントラクション(本作の最大のポイントともいえるスゴい音圧!)の意外性のあるコントラストは、他のアイドルにはない光るキャラクターと言えます。

とかく80年代のアイドルソングは日本のアレンジャー文化が生み出した欧米では決して生まれることのないガラパゴス的に進化した世界的にも稀な独自の音楽文化と言えなくもありませんが、ダンスビートやR&B的歌唱等がアイドルソングに取り入れられていった90年代以降は急速にそういった文化が失われていきました。しかし現在でもアイドルソングにたまにクオリティの高い楽曲が現れる土壌は、80年代から綿々と受け継がれている音楽制作手法も関係しているものと思われます。本作はそのような「楽曲に恵まれた」アイドル達が鎬を削っていた80年代の終わりだからこそ生まれた傑作であり、1989年にはきっぱり音楽活動を停止してしまうある種のカリスマ性も手伝って、細々と後世まで語り継がれてきた作品です。今回の企画をきっかけに再度本作の魅力を知っていただきたいという意図から、松田聖子「ユートピア」でも、中森明菜「不思議」でも、斉藤由貴「チャイム」でもない80年代アイドルアルバムの最高峰的作品として、本作を邦楽部門の第1位にさせていただきました。

ということで、アルバム編は結局また文章だけ長くなる結果になりまして申し訳ございません。サブスクにないアルバムも存在しているのでなかなかその作品の魅力をうまく伝えられないのは残念ですが、是非機会があればお聴きいたければ幸いです。どれもが80年代を彩り、少なからず後世にも影響を与えているアルバムであると考えています。

では、今回はここまで。後編は楽曲編です。まずは少し休ませてくださいw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?