透明駒をはじめから(3)

では、今度はレトロ解析を必要とするタイプの作品をご覧に入れましょう。

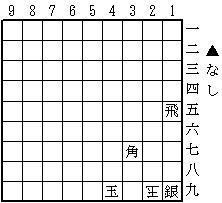

例5

まず考えるのは「透明駒はどこにいるか?」です。例えば、先手の持駒になっている可能性はあるでしょうか?

これはありませんね。何故なら、現在先手番ということは直前に玉方の着手がなければなりませんが、玉がどこから動いてきたとしても、直前の局面が「不可能な両王手がかかっている」「玉同士が接触している」など、実戦では起こり得ない不可能局面になってしまうからです。

ここから、「先手の透明駒は、盤上のどこにいなければならないのか」が分かってきます。つまり、16か17にいて15飛の利きを遮断してくれれば、18玉に対して19銀、29玉と動いてこの局面に到達したと考えることができるのです。

先手の透明駒によって飛の利きは遮られていますから、初手18銀では同玉と取られてしまって逃れ。正しい初手はXです。以下、これで確かに詰んでいることを確認してみましょう。

まず、先手の透明駒が17にいる場合、動いて王手をかけられる駒種は馬、飛、龍の3種のみ。ところが、このいずれの場合も、最初に書いたような逆算ができません。つまりこれらはどれも不可能局面ですから、先手の透明駒は17にいないことが判明しました。

すると残るは16ですね。同様に考えると、16にいる可能性のある駒種は角、馬、飛、龍の4種ですが、飛と龍はやはり不可能局面。従って16にいるのは角か馬であり、どちらにしても王手をかけるには38に動くしかありません。これで確かに初手Xで詰んでいることが証明されました。

尚、この手を38Xなどと表記することはできません(→仮定(5-a))。「38に角か馬がいる」というのは、あくまでも透明駒による着手があったという事実からの帰結なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?