もうひとつの空の飛び方

「枕草子」から「ナルニア物語」まで

酒井駒子さんの絵が表紙を飾る

荻原規子さんの『もうひとつの空の飛び方』

を読みました。

荻原規子さんはデビュー作

『空色勾玉』(1988年)からの大ファンです。

日本にもこんなに本格的なファンタジーを書く

作家さんが現れたと興奮しました。

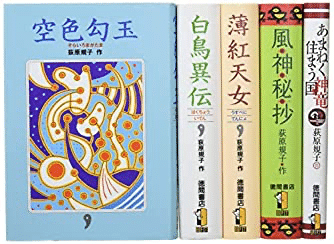

『空色勾玉』『白鳥異伝』『薄紅天女』

の勾玉三部作。

『西の善き魔女』シリーズも

夢中になって読みました。

『もうひとつの空の飛び方』は

『枕草子』という古典から

定番ファンタジー『ナルニア物語』

までわかりやすく紹介しているエッセイ集です。

💠目次💠

子どものころに読んだ感動

Ⅰ ファンタジーの根っこ

遠い場所遠い国

神話とファンタジー

ホラーより恐い?

感覚タイプのファンタジー

文章を書く

Ⅱ アニメと児童文学と

孤独の問題

読書が似ている(かもしれない)

DWJ打ち上げ会

虫のような小さい人

読書について

長さの壁

成就したまなざし

Ⅲ 読書という宇宙

「橋わたし」の思考

ひらめきと直感

アンの理想と現実

笑う平安貴族

SFのいち押し

象徴の文法

世界の応答

Ⅳ ナルニアをめぐる物語

記憶にないのになつかしい

ウサギたちの小宇宙

ジャングルの尊厳

重さと長さ

ナルニア螺旋

Ⅴ 私的ファンタジーの書き方

文庫本あとがき

💠ファンタジー根っこ💠

1959年生まれの荻原規子さんとは

ほとんど同じ世代ですので、

選んでいった本がほとんど同じなのが、

とても面白いです。

何でもとりあえず読んでみるという

小学生時代のノリも同じですが、

荻原さんは『椿説弓張月』などという、

源為朝を主人公にした伝奇作品や、

『古事記』『ギリシア神話』など、

神話の世界に惹かれていたことがわかり、

『空色勾玉』三部作の基になっているのだなあと

思いました。

お薦め本

『ともしびをかかげて』ローズマリ・サトクリフ

『ゲド戦記』アーシュラ・K・ル=グウィン

『ブリジンガメンの魔法の宝石』アラン・ガーナー

『ゴムラスの月』 〃

『エリダー』 〃

『ふくろう模様の皿』 〃

『プロディン物語』 ロイド・アリグザンダー

💠アニメと児童文学💠

初めて映画館に見に行った映画は

ディズニーアニメの「バンビ」だった荻原さん。

「天空のラピュタ」

「となりのトトロ」

「ハウルの動く城」

「十二国記」

児童文学の古典といえば

『海底二万里』ジュール・ベルヌ

『八十日間世界一周』 〃

『十五少年漂流記』 〃

『小公女』バーネット

『小公子』 〃

『秘密の花園』 〃

『若草物語』 オルコット

小学生のときに読んで、

いまだに好きな日本の作品は

虫のように小さな人の

『だれもしらない小さな国』佐藤さとる著 でした。

つい先日見てきたばかりの「佐藤さとる」展を思い出します。

やっぱり、コロポックルと

メアリー・ノートン『床下の小人たち』に

ついて書いてありました。

うんうん…

子どもの頃好きだっだのは

『やかまし村の子どもたち』リンドグレーン

『名探偵カッレ君』 〃

『アーサー・ランサム全集』アーサー・ランサム

『シェパード大佐の時計』フィリップ・ターナー

大人になってから手に取ったお薦め児童書

『バレエダンサー』ルーマ・ゴッデン

『ディダコイ』 〃

『台所のマリアさま』 〃

『人形の家』 〃

読書という宇宙

『脳のなかの幽霊(V・S・ラマチャンドラン&

サンドラ・ブレイクスリー)

「橋わたし」思考が人類の基本というのも、

私たちの先祖が獲得した脳が

ネアンデルタール人と決定的に違っていたのは、

異なる認識領域を連結し、

意味が流動するニューロン・ネットワークを

形成するようになった点だそうです。

私たちの祖先よりも大きな脳をもっていたのに

ネアンデルタール人は、

言語的認識、社会的認識、博物学的認識など、

それぞれの役割が特化しているものの、

横につながらなかったようです。

もしかして、脳が退化したら、

「橋わたし」の思考は無くなってしまうのでしょうか…

ちょっと、怖いです…。

“アンの理想と現実”と“笑う平安貴族”はとても面白くて、

ここに書いてはいけないと思いました。

アンを書き続けなければならなかった

モンゴメリの苦悩を的確に捉えています。

そして枕草子を書き上げた

清少納言と中宮定子の人となりが、

目の前にいるようによくわかりました。

常々、

紫式部、清少納言、和泉式部、

三人いたら、

人生相談するのは和泉式部、

話を聞くだけなら紫式部、

お友達になるなら清少納言、

と思っていた私は、

やっぱりねと思うのでした。

SFのいち押し

『デューン・砂の惑星』フランク・ハーバート

『所有swざる人々』 ル=グウィン

『辺境の惑星』 〃

『アオサギの眼』 〃

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』P・K・ディック

『ユービック』

『暗闇のスキャナー』

特別なお薦めファンタジー

『妖女サイベルの呼び声』パトリシア・A・マキリップ

忘れられない作品

『愛の旅だちーフランバース屋敷の人びと1』

『雲のはてーフランバース屋敷の人びと2』

💠ナルニアをめぐる物語💠

図書館で出会ったナルニア物語、

私も同じでした。

『ライオンと魔女』を読み、

タンスの中に入っていき、

すっかりナルニア国の住人になりました。

荻原さんは『カスピアン王子のつのぶえ』から

入ってしまったそうで、

たまたまそうなったそうですが、

違ったドアを開けて入ったのねと思ってしまいました。

お薦めの動物物語と動物出てくる物語

『黒馬物語』

『シートン動物記』

『荒野の呼び声』

『白いきば』

『偉大なる王』

『ファーブル昆虫記』

『バンビ』

『ジャングル・ブック』

『ニルスのふしぎな旅』

『ドリトル先生航海記』

『チョンドリーノ』

『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』

リチャード・アダムズ

これは、宅地化するロンドン郊外の野原に住む

アナうさぎたちが、生まれた巣穴を離れ、

新天地に住みかを築くまでの物語です。

キツネにイタチにテン、タカに犬猫に病原菌、

一番怖い人間、

敵だらけの世界で生き延びようとするうさぎたちを

引き入るリーダーの知恵と強さを学べる本です。

💠ナルニアをめぐる物語💠

『ナルニア物語』の著者C・S・ルイスと

『指輪物語』の著者J・R・R・トールキン!

小学生時代から親しんだ「ナルニア物語」に対して、

大学時代に出会った『指輪物語』

今ではよく比べることができるけど、

当時は全く違うものでした。

この二人の作家が同じ時に

オックスフォードで親交を温め、

そして袖を分かち合っていったことは、

ずっと後になって知りました。

このあたりのことがよくわかる文章で書いてあっ

て面白く読ませていただきました。

大人になるとはどういうことか、ルイスは「子どもの本の書き方三つ」と題された講演録で、木が年輪を加えるようなものだと語っている。子ども時代を失うことで大人になるならば、汽車がひとつの駅から次の駅へ向かうのと同じで、それは成長ではなく変化だろう、と。

その具体例として、今の自分はライン産ぶどう酒が好きだが、白ぶどうえを子どものころに好きになれたとは思わない。

けれども、今でもレモンスカッシュは好きなのであり、このように嗜好が増えることを、成長または発達と呼ぶのだと断言している。

なるほど、ルイスらしいです。

💠私的ファンタジーの書き方💠

「私はファンタジーとは基本的に冒険談だと思っています」

荻原さんはこう書いています。

「どんな作品を書くにも、まずは大量の読書体験が必要だと思いますが、以上をふまえた上で私個人の経験を言うなら、自分を震撼させるファンタジー作品にで出会った後は(その体験がなければ、ファンタジーを書きたいなどとは思うはずがありませんから)、類似のファンタジーを無数に読むよりも、文芸以外の本のほうが創作の役に立ちました。

心理学や精神分析学の本で神話伝説の生き残り方を学ぶのも一手ですし、脳神経医学や宇宙物理学、もしくは歴史書の新設、数学の解説書や哲学の解説書など自分にかみ砕けるものなら何でもいいです。

これらは、そのものを一種のファンタジーと読むことで気楽な楽しみに変わりますし、他人の想定しないことを語る文章がファンタジーの書き方の参考になりますし、ときには独創的なアイデアの水源になります。なにより、そうした全世界への驚きを保ち続ける読書が、ひいては個人のファンタジーを育てていくと思うのです。(226〜227ページ)

読み終わって本を閉じた私は、

とにかく本が読みたくてたまらなくなり、

図書館に飛んでいき、

貸し出しできる6冊を借りてきました。

目があった途端に、

私を呼んだ本たち!

さあ、

どれから読もうかなあ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?