死してなお踊れ【一遍上人⑤ 】

いよいよオリンピックが開幕しました。

夏生まれで夏が大好きの私も外出るのを怯んでしまうほどの、

眩しい太陽が照りつけています。

今日は栗原康さんの栞

「気分はなみあみだぶつ」をご紹介します。

栗原康さんは日本の政治学者で専門はアナキズム研究。

著書に

『大杉栄伝永遠のアナキズム』や

『学生に賃金を』などがあり、

東北芸術工科大学にて

非常勤講師を務めていらっしゃいます。

Wikipediaによれば、

1979年、埼玉県に生まれる。高校時代に満員電車で気分が悪くなって吐いてしまったところ、サラリーマンに背中をカバンで連打されたという経験がトラウマとなり、それからは満員電車を避け、途中駅の公園で読書をした。ある日公園で読んだ大杉栄の評論がきっかけでアナキズムを研究することになる。早稲田大学政治経済学部を卒業後、同大学院の政治学研究科の博士後期課程を満期退学。白井聡とは同じゼミであった。

2014年、『大杉栄伝 永遠のアナキズム』で第5回いける本大賞を受賞する。2016年、6冊目の著書『村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝』が岩波書店より刊行された。2017年、池田晶子記念「わたくし、つまりNobody賞」を受賞。

と書かれています。

でも、どんな方か…ということより先に、

栞の文章に圧倒されて、興味深々。

そこで早速「死してなお踊れ 一遍上人伝」を

Kindleでダウンロードして読みました。

ひらがな80%、ノリの良い軽快な文章、

リズミカルで驚くほど、

読みやすく、あっという間に読み終えました。

難しい内容を読みやすく書くのが一流。

簡単な内容を難しい文章で書くのが三流…

と聞いたことがありますが、

栗原康さんはすごいと心から思いました。

一遍上人の資料を読み、

浄土宗についても学んできましたが、

栗原さんの解釈ほどよくわかるものはありません。

企画の長屋のり子さんを通して

「引用文をブログに掲載しても良いですか」と

お聞きしたところ、

快諾いただきました。

是非、是非、本を読んでいただきたいので、

ここでは「浄土宗」についての文章を

少し長くなりますが、紹介させていただきます。

浄土にいくことは権力とたたかうということとおなじことだ。

ここからもうすこしだけ、一遍がまなんだ浄土のおしえにちかづいておこう。日本では、平安末期からちょっとずつ浄土のおしえが紹介されてきたが、それがいっきにひろまったには、鎌倉時代にはいってからだ。きっかけをつくったには浄土宗の開祖、法然。じゃあ、この法然はなにをやったのかというと、さすがである。ただでさえわかりやすかった浄土のおしえを、さらにわかりやすくしたのだ。法然は、こういった。法蔵の四八願のなかで、だいじなのは一八願である。これだけでいい、ほかはかえりみなくてもいい、だいじなものはえらんでつかめ、一八願、というのである。

さきほども一八願についてはすこしふれたが、じゃあ法然はこれをどう解釈していたのかというと、かれは仏の名をよぶというところ注目していた。

オレの名を10回もよんでくれているのに、そいつが救われないならば、オレは仏になんかならなくてもいい、と。これいいかたをかえると、ただの10回でも阿弥陀仏の名をよべば、だれでも極楽にいけるということだ。

南無阿弥陀仏。南無というのは帰依するということなので、わたしは阿弥陀仏に帰依しますよという意味だ。仏を唱えろ、念じましょう。なむあみだぶつ、なむあみだぶつ。このことばをとなえれば、だれでもかならず救われる。だれでもできる。かんたんにできる。そりゃそうで、アミダはひとを選別しない、われひとりももらさじといっているのだから、そのすくいかたがだれでもできるものじゃなくちゃおかしいのである。なむあみだぶつ、なむあみだぶつ。ととなえろ。念仏。極楽だ。

これはとてもラジカルなことをいっているのって、わかるだろうか。ふつううだったら、お寺にはいって、何十年もかけてきびしい修行をして、それにたえたものだけが仏の道をきわめられるとか、そうじゃなくても、お寺にたくさん寄進をして、功徳をつんだふとだけが救われますとか、そんなふうにいわれているのに、法然は念仏をとなえるだけで、だれでも救われますよとかいってしまっているのだから。いいかたをかえると、お寺はいらない。教団もいらない。カネもいらない。権力もいらない。あらゆる権威はいらないんだということである。そりゃあ、いじめられる、迫害される。とりわけ、他宗教のお坊さんたちはカンカンだ。法然がいっていることをみとめてしまったら、たとえ教団のトップになったとしても、ちやほやしてもらえなくなってしまうわけだし、そこまでいかなくても、何年もがんばって修行してきたのに、そんなの意味ねえよといわれてしまうのだから。

ということで、1204年、天台宗の比叡山延暦寺が朝廷にたいして、念仏をやめさせろという上奏文をだした。それから翌年には、法相宗の興福寺がおなじような上奏文をだしている。これだけだったら、なんとかもちきったかもしれないが、さらに翌年、法然の弟子二名がやらかしてしまう。後鳥羽上皇、お気に入りの女房たちを出家させてしまったのだ。おそらく、愛人かなんかだったのだろう。やっちまったなあ。

上皇はもう、大激怒だ。1207年、その弟子二名にくわえて、ほかの二名の弟子もまきぞえをくらって処刑されてしまった。法然は僧籍をはくだつされ、土佐に流罪となる。そのほか七名の弟子たちも流罪にされた。ひどいもんだ、これを承元の法難という。

でも、法然やその弟子たちはめげやしない。むしろ、いっていることを、どんどん先鋭化させていった。やいやい、そこの金持ちども。おまえら、ほんとうにカネをつんだだけで成仏できるとおもっているのか。ふざけんじゃねえ、仏はカネで買えやしない。やいやい、そこのえらそうにしている坊主ども。おまえら、ほんとうにこむずかしい修行でもつんでいれば、成仏できるとでもおもっているのか。これだけ努力したから、これだけ救われるとか、損得打算じゃないか。仏がそんなみみっちいことするわけがないと。

だいたい、カネをもっているやつがえらい、仏教にくわしいやつがえらいとかいっていたら、カネ、カネ、カネ、学歴、地位、名誉、もっともっとと、みんなおのれの富をふやすことばかりに駆りたてられてしまうじゃないか。

自分の行為に見返りをもとめ、それでえられたものに執着する。自力我執だ、欲まみれ。仏の世界がそんなものであるはずがない。仏はひとを選別しない。だれでも無条件に救うのである。だいじなのはそれを信じることだ。ほんとうはそれがいちばんむずかしい。だって、なんにもしていないのに救われる実感をもちましょうといっているのだから。でも、やれる。まずは自力我執をうち捨てて、ほかなる力を、アミダの力を信じよう。なむあみだぶつ、なむあみだぶつ。富も権力もクソくらえ。アミダにまかせろ、絶対他力。浄土にいくということは、権力とたたかうということとおなじことだ。

「承元の法難」の際、

流罪になった七名の中に親鸞がいました。

親鸞は法然の思想を受け継ぎ、

浄土真宗を開きます。

親鸞は

『善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや。しかるを世の人つねにいわく、『悪人なお往生す、いかにいわんや善人をや。』この条、いったんそのいわれあるに似たれども、本願他力の意趣に背けり。と言っています。

これは「他力をたのむ心が欠けている作善の人でさえ

浄土へ生まれることができるのだから、

自力では救れないことを悟った穢悪汚染の人間が、

他力をたのめば往生できるのは当然である」

ということになります。

この思想の根底には親鸞の「他力本願」の教えがあります。

他力本願とは、「南無阿弥陀仏」という念仏によってしか人は救われないとする、親鸞が一生をかけて広め続けた阿弥陀如来にすべてを任せきるという生き方の思想です。

一遍はさらにそのさきへとすすんでいる。経典によれば、法蔵ははるかむかしに阿弥陀仏になっている。ということは、われわれはが救われるということは、もうきまっているんじゃないのか、いやすでに救われているといってもいいんじゃないのか。そうだ、念仏はもうとなえられている、ひとは生きながらにして往生できているんだと。

ここまできて、あらためて、なにいってんのというひともいるかもしれない。だって浄土にいく、往生するというのは、あの世にいくということじゃないか、死ぬということじゃないのか。なのに、すでに救われているとか、生きながらにして往生できるって、どういうことですか、あたまおかしいんじゃないですかと。一遍だったら、こうきりかえすだろう。うるせえよと。一遍は、おおまじめにこう考えている。現世と浄土のあいだに境界なんてありはしない、仏の世界はいつだって人間の世界にすべりこんでいるのだと。これ、阿弥陀仏は無量光明ともいわれていて、つきることなくはっせられている慈悲の光のことを意味していた、慈悲の力そのものなんだというのをおもいだしてもらえたら、わかりやすくなるんじゃないかとおもう。

じゃあ、その慈悲というのはなんなのかというと、それはわが身なんてかえりみずに、ひとになにかしてあげたい、してあげることだ。法蔵は宇宙がおわるんじゃないかというくらい、ながいあいだ修行をつんで、やっと仏になれるとかいわれていたのに、それをぜんぶほうりなげて、くるしんでいる衆生を救おうとした。あいつらが救われないなら、オレも救われなくいていい、オレはどうなってもいいから、まずあいつらを、みんな救ってほしいんだと。

法蔵は自分がやっていことに、見返りなんてもとめない。侠気だ、無償のこころ、慈悲である。そのいきごみがみとめられて、法蔵は阿弥陀仏という仏になっていて、つきることなく慈悲の光をはっしている。だとしたら、われわれの日常生活は、はじめからアミダの慈悲でみちあふれているんじゃないだろうか。

で、一遍はおもったわけだ。いちどでもいい、ただのいちどでもいいから、阿弥陀仏の光を体にあびれば、だれだっていますぐに仏になれると。

人間がみずから光をはっするのだ。見返りなんてもとめない。ほどこし、ほどこし、そしてさらなるほどこしだ。仏になれる、成仏だ。ひとは生きながらにして、往生できる。なむあみだぶつ、なむあみだぶつ。だから浄土にいくということは、死後の世界にいくことではなくて、いまここで無償の生をいきるということだ。生きるも死ぬも関係ないね。念仏となえて、宣言しよう。アミダ、最高。オレ、仏。

アミダの力はすでにある、いつでもつかえ、もっともっと。

浄土宗の教えが心にどんと入ってきて、

元気になってくるような気がしてきます。

私はバプテスト派クリスチャンなのですが、

浄土宗の教えには共感できることが

たくさんあります。

「私は無宗教です」と

思っている方はたくさんいらっしゃると思います。

「宗教は怖い!」とさえ思ってる方も

多いのではないでしょうか。

何もかもうまくいってる!という時代には

宗教は必要ないかもしれません。

自分の努力があってもなくても、

確実に実をむすぶことができます。

一遍上人が生きた時代はといえば、

蒙古襲来、初めて外敵と戦う国難時です。

人々は飢えに苦しみ、病気に倒れ、

希望などありません。

それなのに、偉い人たちは自分たちの益になるような

お寺にお金をかけまくっていました。

いつの時代もお偉いさんのやる事は同じです…

絶望感にひたっている人たちに

南無阿弥陀仏と唱えれば

浄土にいけるといって回った一遍上人は、

一粒のからし種のような希望だったと思います。

一遍上人の業績には

「念仏踊り」と「御賦算」があります。

御賦算とはわかりやすく言えば、

「お札くばり」のことです。

賦は「くばる」、算は「念仏札」を意味します。

一遍上人は巡り歩かれるところで、

必ず御賦算を行いました。

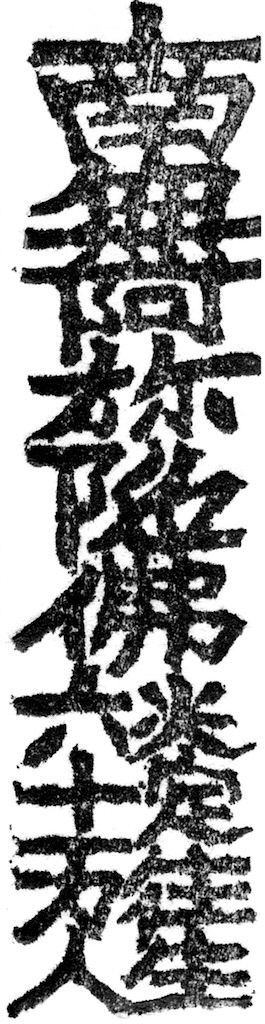

念仏札は、

集まった人々1人ずつに遊行上人が手ずから配られます。

一遍上人は、南無阿弥陀仏の印板を作って刷ったお札を

生涯に約250万1千人(25万1千人とも)に

配られたと言われています。

お念仏を称えれば、

阿弥陀仏の本願の舟に乗じて極楽浄土に往生できる

との安心のお札であります。

それにしてもすごい数です。

何ひとつ自分の持ち物がない人々が、

「自分だけのお札」をもらって、

どれだけ嬉しかったことでしょう。

バブルを経験し、繁栄を極めた国にも、

「将来の希望などない時代」が再び巡ってきました。

この先の歴史家はこの時代をなんと呼ぶのかわかりません。

でも、私たちは生き延びて、

後世に何かを残せると思うのです。

なぜか、

教会学校の子どもたちと歌っていた

讃美歌を思い出してしまいます。

♫わたしは ちいさいひ ひかりましょ

わたしは ちいさいひ ひかりましょ

ひかれ ひかれ ひかれ♫

歓喜童子が遊んで、踊って、光っている…

なんか楽しくなりそう…

ああ、なにかを残すことが大切なのでないですね。

あなたはどう思いますか…?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?