『みな殺しの霊歌』(1968年4月13日・松竹大船・加藤泰)PART2

(PART1からの続き)

アバンタイトルでいきなりベッドシーン。大都会の片隅、高級マンションの一室で、高級クラブのマダム・安田孝子(應蘭芳)が、男に責め立てられ、苦悶から苦痛へとその表情が変わり惨殺される。犯人の男の顔・・・。孝子は便箋に四人の女性の名前と住所を書かされている。やがて、暴行を受けた挙句に孝子は、メッタ刺しにされる。犯人は相当な恨みを持っているようだ。狂気を秘めた佐藤允さんの顔が印象的。

警察の現場検証が終わり、弔いに集まってきたのは孝子の女学校時代の友人たち。大会社の重役夫人・橋本圭子(中原早苗)、高級中華料理店のオーナー・王操(沢淑子)、売れっ子デザイナー・毛利美佐(菅井きん)、日本橋の老舗布団店の奥様・富永京子(河村有紀)の四人。彼女たちは、普段、暇さえあれば、孝子のマンションに集まって麻雀などの遊興三昧。タバコを横にくわえて、下品な嬌声をあげるスノッブな姿が、回想シーンなどでインサートされる。

警視庁の笠原本部長(松村達雄)たちが猟奇殺人の手がかりを探すが、決定的な証拠はない。孝子が殺された三日前、同じマンションの屋上から、近所のクリーニング店に勤める少年・清が飛び降り自殺していた。殺人事件と関わりがあるかもと、所轄の巡査・亀岡(大泉滉)が捜査本部に進言するが、一笑に付されてしまう。

この大泉滉さんの巡査と、マンションの管理人・渡辺篤さんのやりとりが喜劇映画の呼吸でおかしい。本作では、痔に苦しんでいる松村達雄さんの本部長、クリーニング店主・太宰久雄さん、その女房・石井富子さんなど、脇を固める面々が、リアルで陰惨なドラマとは対照的に細かいくすぐり、笑いを提供。そのバランスが絶妙である。

重要参考人として捜査本部で取り調べを受ける桜田(石井均)もおかしい。最初はアリバイを堂々と主張しているが、犯行時刻に新宿の映画館でオールナイトを観ていた証言が「嘘」とわかっての狼狽ぶり。会社の部下と不倫をしていたので、ついた「嘘」なのだが、会社バレ、女房バレしたくないので、それまでの横柄な態度が一変。西川きよしさんや伊東四朗さんの喜劇の師匠だけあって、石井均さんの絶妙な「小心サラリーマン」芝居が楽しめる。

佐藤允さんは、初めての他社出演、しかも敬愛する加藤泰監督の作品なので緊張していた。撮影所で、開口一番、加藤泰監督から「朝刊、読んで来ましたか?」「いやまだ」「新聞を読んでください。主人公は逃亡者です。毎日、自分のことが出てないかと隅から隅まで新聞を読んでいるはずです。新聞も読まない男の顔は写せません」。昨日のトークショーで、佐藤闘介さんが話してくれたエピソードである。

何度かの取材で、僕が佐藤允さんから伺った話。角梨枝子さんがマダムを勤める銀座のバーのシーン。須賀不二雄さんたちについたホステスの会話のシーンで、加藤泰監督が「何かいい話題はないですか?」と佐藤允さんにアイデアを求めた。そこで佐藤允さん、じっと考えて、下北沢の行きつけのバーであった話をした。「昨日、バーで、チェ・ゲバラと寝てもいい、と言った女の子がいました。」「あ、それ頂きます、頂きます」と加藤泰監督が、その会話を活かしたという。そのシーンに出ていたのが、藤田憲子さん。のちの「若貴のお母さん」である。

さて、佐藤允さん演じる主人公が、連続殺人事件の犯人であることを、アバンタイトルで明らかにして、映画は始まる。のちの「刑事コロンボ」でお馴染みの、あらかじめ犯人を明かして、その動機や心理をドラマで浮き彫りにする“倒叙もの”のスタイルである。

ある夜、火を落として閉店直前の、ラーメン屋「万福」(同名の老舗が、東銀座の松竹本社近くにある)に、川島正(佐藤允)が入ってくる。店の主人(明石潮)が断るが、店員・春子(倍賞千恵子)は「簡単なものなら出来る」と微笑み、準備を始める。無骨な川島はニコリともせずに「カツ丼」と一言。右手を怪我しているので、割り箸がうまく使えない。春子はフォークをそっと渡す。この優しさは、この翌年から始まる山田洋次監督の『男はつらいよ』(1969年)で倍賞さんが演じたさくらに通じる。

川島はなぜ連続殺人を続けるのか? 謎を残したまま、物語は進んでいく。自殺した少年・清のクリーニング店に、「同郷だから」と焼香に訪れる。貧しい家に育った清の身の上を、涙ながらに話す、クリーニング店の奥さん(石井富子)は、人が良いのだが、おしゃべりで一方的に清の話を続ける。その亭主がタコ社長こと太宰久雄さん。その姿がインサートされるタイミングの良さに、観客はわっと笑い声を上げる。緩急のうまさ。これは加藤泰作品、山田洋次映画に共通する「緊張と緩和」の面白さである。

スノッブな女たちと、清少年の間に何があったのか? 川島正しか知らない。観客にはまだ知らされない。川島の犯行と、春子との日々が、交互に描かれていくことで、観客は川島を単なる「狂気の男」とは思えなくなる。

そして、明らかに山田洋次監督の創作であると思われる、倍賞千恵子さんの春子の描写。ある日、新宿西口地下広場に、呆然と立ち尽くす春子。都会の急速な発展についていけない「時代に取り残された少女」をロングショットで捉えている。春子に気づいて、彼女を見つめる川島。偶然の再会である。「新宿も変わったわね」と、彼女に現在との「タイムラグ」があることが示唆される。この「タイムラグ」が春子の抱えている屈託の要因であることが、のちに明らかになる。

続く、新宿西口の駅ビル。小田急百貨店を見渡すことができる歩道橋(小田急ハルクのところ)に佇む、春子と川島。この歩道橋は、しばらく後「太陽にほえろ!」でジーパン(松田優作)やシンコ(関根恵子)たちが走ったり、語ったり、佇むことになる。

春子と川島は、少しずつ惹かれあっていく。喫茶店でお茶を飲む二人。懸命に話す春子に、川島が柔らかい表情になる。この作品では、回想シーン以外、歯を見せて笑うどころか、ニコリともしない。しかし春子の話を聞いている川島の口角が少しだけ上がる。それを捉える丸山恵司さんのキャメラ。手相に凝っている春子が川島の生命線を見て「もう死んでいてもおかしくない」と漏らした時に、川島が握っていた水のグラスがパーンと割れる。

しかし、川島は次々と犯行を重ねていく。その動機が明らかになる前に、春子の悲しいエピソードが、「万福」の主人から語られる。「春ちゃんと一緒になる気なら」と語られたのは、彼女が久しぶりに帰ってきた「やくざな兄貴」の横暴に耐えかねて、その兄を絞殺して、刑務所に入っていたこと。その兄貴があまりにもひどい男だった事を誰もが知っていたので、嘆願書を出して、刑期が短くなったことが、春子が逮捕され、護送されるショットとともに語られていく。

「久しぶりに帰ってきた、やくざな兄貴を迷惑だな、と感じながらも受け入れる妹」といえば、僕らはこの年の秋にフジテレビでスタートする、山田洋次脚本「男はつらいよ」(演出・小林俊一)をすぐに思い出す。この映画の春子は、荒川沿いの下町に住んでいたことが示唆され「久しぶりに帰ってきた、やくざな兄貴を迷惑だな、と感じてたまらずに殺した妹」の物語なのである。つまり「男はつらいよ」の寅さんとさくらの「あにいもうと」のネガティブともとれる。

時系列的に見ていくと『みな殺しの霊歌』の“あにいもうと”をポジティブに転換させると「男はつらいよ」の“あにいもうと”となる。その前の、山田洋次監督の『霧の旗』(1965年)の倍賞千恵子さんは、兄・露口茂さんを冤罪で死に至らしめた弁護士・滝沢修さんへの復讐を果たすために女の武器を使う。これも“あにいもうと”の物語だった。

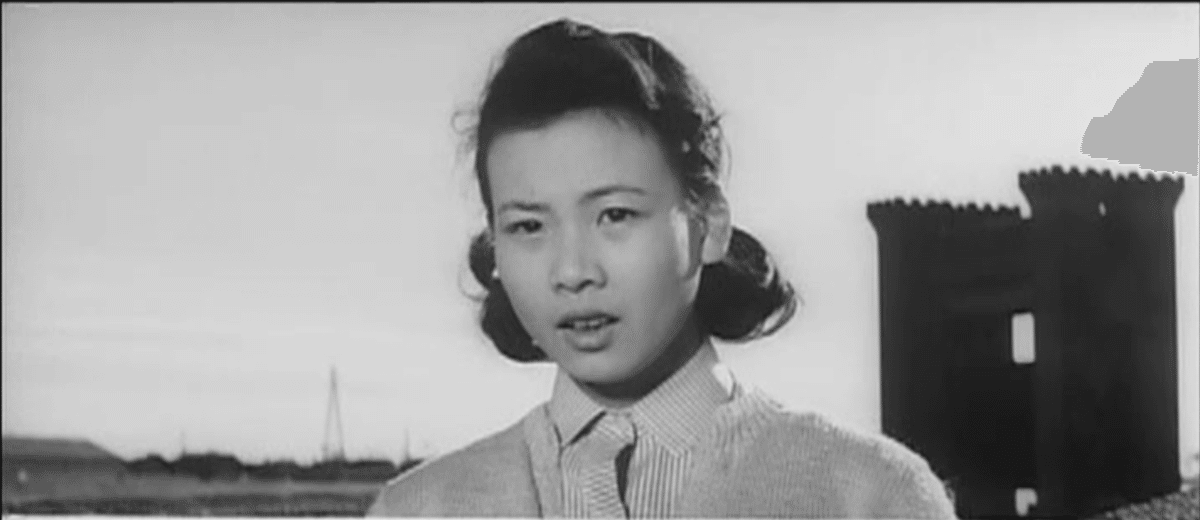

さて、春子は店を休んで、かつて自分が生まれ育った下町に行く。夕焼けの荒川沿い。お城のような水門の前に佇む春子。この水門は、小松川閘門。ドイツの城郭建築のようなデザインが印象的だが、ラピュタ阿佐ヶ谷「蔵出し!松竹レアもの祭」の第1週で上映した、井上和男監督『明日をつくる少女』(1958年・松竹大船)で、桑野みゆきさんと山本豊三が「将来の夢」を語り合った船堀閘門と同じデザイン、ほど近くにある。『明日を〜』のチーフ助監督で、シナリオを執筆したのが山田洋次監督。それだけに、この小松川閘門のショットは、大好きだった兄を殺害してしまった十字架を背負いながら生きる春子の、かつての「夢の砦」だったのかもしれないと、思えてしまう。

春子が佇む「小松川閘門」

『明日をつくる少女』(1958年)の船堀閘門と桑野みゆきさん

川島が最後の犯行を行う直前、春子と二人、原っぱのような場所で語り合うシーンがある。当初はロケが予定されていたが、重要な芝居場なのでセットに切り替えたと、助監督でシナリオを執筆した三村晴彦監督から伺ったことがある。倍賞千恵子さんも、このシーンは長くかかったと話してくれた。川島の手のささくれをハサミで切りながら、春子は子供の頃の話をする。荒川沿いに住んでいたこと。おじいちゃんの仕事は船の操舵だったこと。夕方になるとおじいちゃんが帰ってくるのが嬉しかったこと。お兄ちゃんはおじいちゃん子だったこと。幸せだった春子の家族の姿が、優しい言葉で語られる。

川島は、春子に気を使いながら兄のことには触れないように、おじいちゃんの話をきく。川島が細やかな神経の持ち主であることがわかるイイシーンである。この『みな殺しの霊歌』は撮影所では異色のフィルムノワールだが、松竹大船で撮られた意味がここにある。いや、松竹大船の伝統あればこそ、山田洋次監督の「個性」が加藤泰作品に反映されたのが、このシーンだろう。

ここで春子は、川島に「島さん」と声をかけて、川島が偽名であることを確認する。そっと春子が差し出す紙切れ。春子は彼の正体を知っていたのだ。ここから先は、これから映画を観る方のために差し控えるが、このセットでの二人の芝居が、この陰惨な復讐の連続殺人映画を、観客にとって忘れがたいものにしてくれる。

映画俳優・佐藤允さんに「ご自身の代表作は?」と質問をしたときに、いつも『みな殺しの霊歌』と即答してくれた理由は、この映画に詰まっている。この「原っぱ」のシーンで、立ち去ろうとする春子に、縋り付く川島、いや島勲の姿。もう後戻りできないところに来た男が、それでも春子に対して「希望」を抱いて「慈悲」を乞いたい気持ちを表現しているのだ。

「もう一月早く、君と知り合っていたら・・・」

あまりにも切なく、あまりにも悲しい。この後、彼がなぜ、五人の女たちに復讐をしたのかが明らかになっていくシーンの壮絶、悲しみに満ちたバイオレンス。そしてラストカットの衝撃。

完璧な映画と言える作品はそうそうないが、この『みな殺しの霊歌』はさまざまな意味で完璧な映画である。少なくとも僕にとっては・・・

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。