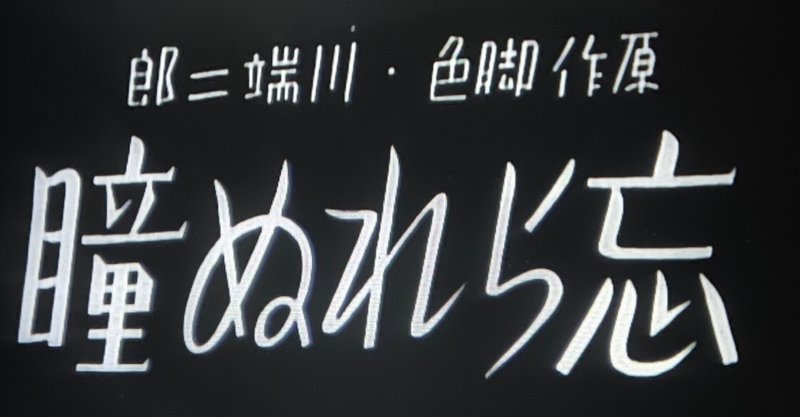

『忘れられぬ瞳』(1939年2月11日・東宝・渡辺邦男)

岸井明さんと神田千鶴子さん主演、渡辺邦男監督『忘れられぬ瞳』(1939年2月11日・東宝東京撮影所)。これは初見だった。原作・脚色は川端二郎。タイトルのトップに<主演・岸井明、神田千鶴子>と出てから配役クレジットとなる。

1937(昭和12)年の『唄の世の中』では、失業してもジャズ・ソングを楽しく歌い、モダン東京ライフを謳歌していた岸井明さん演じる主人公。それから一年半。日中戦争が始まり、国家総動員法を施行した近衛文麿内閣が総辞職、平沼騏一郎内閣となって1ヶ月後に封切られた『忘れられぬ瞳』。ジャズ・シンガー岸井明さんと、数々の歌声を映画やレコードで披露してきた神田千鶴子さんの、ボーイ・ミーツ・ガールの音楽映画でありながら、時代の息苦しさの軋みを感じる。

渡辺邦男監督の演出は、いつもながらに娯楽映画の呼吸がわかっていて、緩急で微苦笑、爆笑の間合いがうまく、楽しく観ることができる。音楽シーンもふんだんで、特に、神田千鶴子さん演じる、人気歌手・江間藤子の独唱会のシーンが楽しい、東宝女優がずらりと登場して女性だけのジャズ・バンド演奏(吹き替え)を繰り広げる。椿澄枝さん、梅園龍子さん、音羽久米子さん、若原春江さん、江波和子さん(江波杏子さんのお母さん!)、戸川弓子さん、星ヘルタさん、美澤由紀子さん、清水美佐子さん、宮野照子さんたちがステージで演奏するのだ!

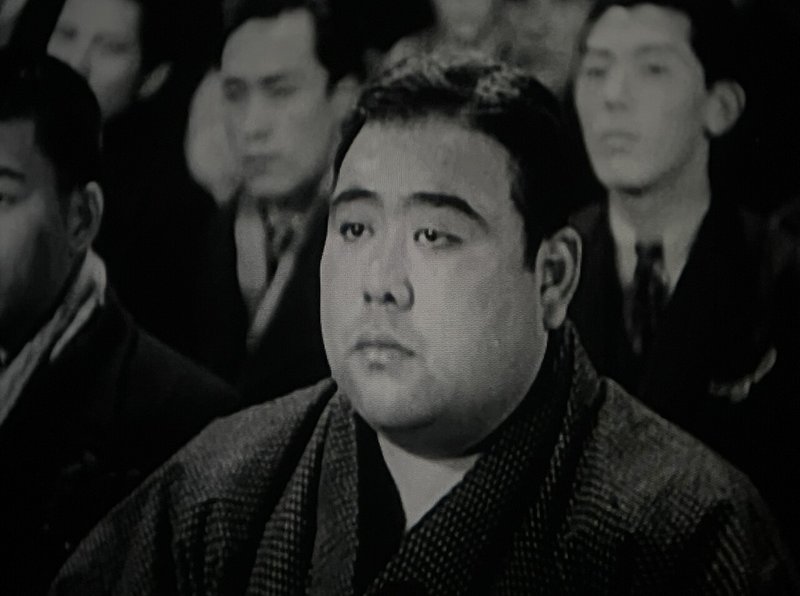

東京の下町の軒割長屋。職工・六太郎(岸井明)は母(英百合子)と二人暮らし。大食らいで巨漢の六太郎をいまだに子供扱いして、何かと世話焼きのお母さんを、“東宝映画の母”英百合子さんが演じている。戦後「社長シリーズ」での小林桂樹さんのお母さんや、『三大怪獣地球最大の決戦』(1964年・本多猪四郎)での夏木陽介さんと星由里子さんのお母さん役を演じているが、全く変わらないことに嬉しい驚きを感じる。

その隣は、六太郎の工場の同僚で、男やもめの仙三(小杉義男)が、中学生の長女(平工かづ子)、小学生の長男(小高まさる)、次男(澤井一郎)と四人暮らし。子供たちに口うるさい仙三と、六太郎のお母さんの説教がさほど変わらないのがおかしい。

六太郎と仙三が勤める工場の入り口は、東宝撮影所の正門を飾り込んで撮影。『花のセールスマン 背広三四郎』(1960年・岩城英二)でも同じように工場として登場しているので、これも伝統なのだと改めて。今日は、恐妻家の社長(森野鍛治哉)が夫人(清川虹子)を伴って来るというので、工場は戦々恐々。嫉妬深い夫人は、美人タイピスト(千早雪子)にもヤキモチを焼いてひと騒ぎ。その夫人が、六太郎と仙三のエリアにやってきて、油に滑って激怒。手がつけられないほどのヒステリーで、二人は即刻クビになってしまう。

一家四人路頭に迷ってしまうと仙三は意気消沈。六太郎は退職金を、子供たちのために使ってくれとそっくり渡す。気が優しいのだ。しかし、屋台でしこたま飲んでしまったために、母親に合わす顔がないと、良いをさましに海辺の公園(セット)へ。そこで朗々と「マイ・ブルー・ヘブン」を歌い出すと、途中から女性が同じように歌う声が聞こえる。やはり酒を飲んで、酔い覚ましの散歩をしていた藤子(神田千鶴子)だった。

このままデュエットを続けて、唄の終わりには恋に落ちているという、ハリウッド・ミュージカルのような展開にならずに、二人はいきなりの口喧嘩を始める。藤子は、六太郎が生意気だけど歌が上手いので「あなた、なんて歌い手なの?」「俺はルンペンだ!」と六太郎。言い争っているうちに、藤子のアパートに行くことになった六太郎。その豪華な暮らしに驚く。

高級アパート暮らしをしているから、どうせ囲い者だろうと高を括る六太郎。部屋をうろうろしながら「ルンペン節」をワンフレーズ歌うのがおかしい。六太郎、藤子のピアノを見つけるや、見事なタッチで弾き「この道」を歌う。藤子もそれに合わせて唄う。これでムードが高まるかと思いきや、またまた大喧嘩。平太郎は部屋の壁の肖像写真で、ようやく藤子が人気歌手・江間藤子であることに気づく。そこから平太郎の回想シーンで、かつて観に行った江間藤子の独唱会が再現される。

ここで前述の東宝女優オールスター・ジャズ・バンドの演奏で、唄われる曲は次の通り。

♪"I've Got a Feelin' You're Foolin'" 神田千鶴子

♪アマポーラ 神田千鶴子

♪忘れえぬ瞳 由利あけみ

♪嘘は罪 神田千鶴子

平太郎は藤子のファンだったが、彼女の生活に違和感を感じて、君の歌には心がないと説教。怒った藤子に「悔しかったら、生活変えろよ。歌うまくなるよ」と言い放って立ち去ろうとする。そこで泥棒騒動となり、藤子の部屋に侵入した泥棒(中川弁公)を警察に突き出すことに。

やがて藤子のアパートに、平太郎たちをクビにした社長がやってきて鼻の下を伸ばす。そこへ平太郎が警察から帰ってきて一悶着。さらに社長夫人が乗り込んできてヒステリー大爆発。そこでも平太郎が、社長夫人と社長に説教を始める。この平太郎の説教が凄まじく、藤子の時は平手打ちをするし、社長夫妻にも容赦がない。

このシーンに国家の方針への忖度を感じた。平沼騏一郎内閣が打ち出す、国民精神総動員運動の強化策〈官民一体ノ挙国実践運動〉の匂いがぷんぷんである。もちろん笑いのオブラードに包んでいるので、あからさまではないのだが、内務省への目配せを感じさせる。まだ映画界への締め付けはそれほどでもなかったが、こうした音楽映画のベクトルが大きく変わってきたことをがわかる。

最後は、平太郎と藤子は結婚するのだが、二人が歌手として成功するようなハッピーエンドではなく、平太郎と仙三は社長の改心により復職。勤労の日々となり、その終業を工場の前で藤子が待っていて、仲睦まじく「マイ・ブルー・ヘブン」をデュエットして、エンドマークとなる。藤子はハイカラな暮らしを捨て、流行歌手を辞めて、職工の妻となったわけだ。これが昭和14年の娯楽映画で提示された理想なのだなぁと・・・。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。