『宇宙人東京に現わる』(1956年1月29日・大映・島耕二)「妖怪特撮映画祭」で上映

五反田イマジカで、この夏「妖怪特撮映画祭」で上映される、島耕二監督「宇宙人東京に現わる」(1956年1月29日・大映)デジタル修復版試写で再見。

この映画が封切られた頃、日活では市川崑監督の「ビルマの竪琴」が作られ、東宝では1月3日に森繁久彌さんの「へそくり社長」が公開されている。日本映画界をゆるがす石原裕次郎さんが「太陽の季節」でスクリーンデビューする4ヶ月前に、宇宙人が大映のスクリーンに現れたのだ!

しかもカラーの大作。脚本は娯楽映画のベテラン小国英雄さん、俳優出身で戦前から活躍してきた島耕二監督。センス・オブ・ワンダー、という感覚はまだない時代。空想科学小説も、ミステリーも、超常現象も「探偵小説」の一環だった。そのあたりを意識して観ると、微笑ましく楽しめる。

主人公は、初老の科学者・三人組。南部彰三さん、見明凡太朗さん、山形勲さんが、のんびり、ゆったり、地球の危機に取り組んでいく前半。例えていうなら小津安二郎監督の「彼岸花」や「秋日和」のオヤジ三人組の同窓会的世界に、宇宙からのパイラ人騒動が巻き起こる。そんな風にも見えてしまう。

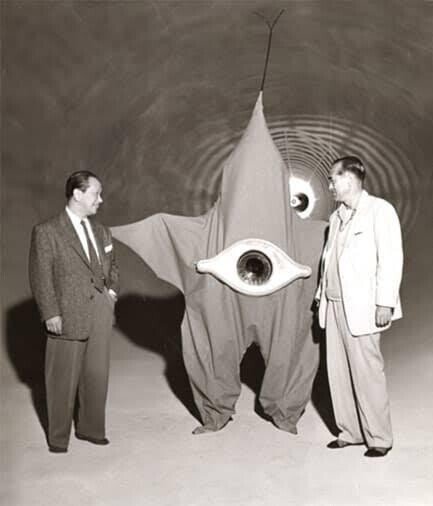

パイラ人のデザイン、色彩監修は岡本太郎画伯。ヒトデ型のスーツの中央部の眼がアートしている。かなりアヴァンギャルドなデザイン。その登場シーンも、なんと言っても日本映画初の宇宙人出現なので、作り手もどうして良いのか想像もつかなかったことが、よくわかる。

川っぺりの料亭での宴席や、釣りをしているおじさんの目の前に、パイラ人が現れたら、そりゃビックリする。とにかく、日本映画らしい生活感のある描写に「宇宙人現わる」のだから。それを失笑するのは容易いが、昭和30年の映画人の「空想力」を空想しながらみると、実に楽しい。

天文学者・見明凡太郎さんの家に、パイラ人が現れるシーン。座敷で、そんなものを見たらびっくりするよなぁ。娘・永井ミエ子さんのリアクションが良い。パイラ人が残す、青い発光体の不気味さも秀逸。

帝国劇場のトップスター、青空ひかり (苅田とよみ)のステージショウ。カラー大作だけに「紳士は金髪がお好き」のミュージカルナンバーを意識して男性コーラスを従えてのダンスが本格的。宇宙人や特撮だけでなく、ミュージカル場面にも力を入れている。舞台の袖の青い発光体の恐怖!

パイラ人はその容姿が、地球人に恐れられるので、青空ひかりの姿をコピーしてヒューマノイドに化ける。その変身プロセス、同ポジ撮影で、これまた丁寧!

日光、中禅寺湖で、三人の仲良し科学者たちが家族旅行に出かけた先で、南部彰三さんの息子の若き天文学徒・川崎敬三さんと永井ミエ子さんがボートを漕いでると、青空ひかり (苅田とよみ)の姿に化けたパイラ人が現れて…

カラー作品の初期でもあるので、各ショットの画面設計が素晴らしい。撮影は名手・渡辺公夫さん。実に丁寧な仕事である。中盤、日光、中禅寺湖へロケーションしているが、昭和30年の晩秋、紅葉の美しさがカラー、スタンダードの画面に拡がる。まさに「秋日和」。

テニスコートで、パイラ人・苅田とよみさんが、その身体能力を発揮するシーン。ロングショットのジャンプが、なにげなく凄い!

パイラ人の来訪目的が判明し、地球最大の危機が迫る後半。時折インサートされるミニチュアワークが素晴らしく、眺めていると「特撮脳」が発動! パイラ人は、人類の原子力の濫用への警鐘のためにやってきたのだが、後半になると巨大天体Rが、地球に直撃してしまい破滅を警告! それを真摯に受け止めた、三人の科学者の訴えも虚しく…

とにかく、この映画、若者がほとんど機能しない。科学者三羽烏が、地球の危機に立ち向かい、苦悩するのがメイン。若きヒーローなどいないのだ。川崎敬三さん、終始受け身だし^_^

クライマックス、天文台には、老人と婦人、そして幼稚園の先生と子供たちが、「人類最後の時」を迎える。天文台の地下に避難するが、天変地異で浸水。子供たちが泣き叫び、なすすべもなく老人たちはじっとするしかない。まるで、戦時下、若者が戦地に赴き、残された老人、女性、子供たちが片寄あって、壕に避難している。この映画の10年前、戦争末期、だれもが体験した状況と重なる。

意図したわけではないだろうが、この時代のディザスター感覚や、破滅の恐怖のイメージ、やはり戦争体験に根ざしているのだと、感じる。

島耕二監督の演出は、いろんな意味で丁寧で、悠然としたテンポであるが、いろんな発見がある。山形勲さんが、その世紀の大発見を狙ったギャング一味にビルに監禁される。天変地異で、その古いビルの一角が崩れて、大ピンチとなるシーン。ミニチュア特撮と山形勲さんのショットをうまくつないで、ハッとなるカットとなっている。

昭和30年の東京風景や風俗描写もたのしく、冒頭の高井戸駅ロケや、セットの駅前飲み屋街、岡村文子さんの飲み屋「宇宙軒」のセンス! 市井を舞台にした空想科学映画として、微笑ましく味わうのが一番。

この映画の翌年には、東宝で「地球防衛軍」が作られ、スーパーSF特撮映画黄金時代が到来する。その始原であり、敗戦後間もなくの「透明人間現わる」「虹男」の頃から続いてきた「大映スリラー映画」の最後期の作品でもある。

特撮を手がけた的場徹さんは、10年後、「ウルトラマン」撮影第一回、放映第2話「侵略者を撃て」でバルタン星人の地球侵略を特技監督として手がけることになる。それを考えると感無量!

スクリーン、しかも大画面で、このデジタル修復版は、一見の価値アリです!

ちなみに、パイラ人の宇宙船内の描写に、のちの「ガメラ対宇宙怪獣バイラス」「ガメラ対大悪獣ギロン」「ガメラ対深海怪獣ジグラ」の宇宙船と宇宙人演出の原点を感じる。このノウハウが継承されていったのかと!

この夏、「妖怪特撮映画祭」でピカピカの綺麗なデジタル修復版で上映!

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。