娯楽映画研究所ダイアリー 2021年9月13日(月)〜9月19日(日)

9月13日(月)『劇場版 きのう何食べた?』(監督・中江和仁)・『ニュー・ミュータント』(2020・FOX・ジョシュ・ブーン)

東宝試写室で『劇場版 きのう何食べた?』(監督・中江和仁 脚本・安達奈緒子)。笑いのテイストが良い意味で「喜劇旅行シリーズ」の瀬川昌治作品のような味わい。ささいな誤解、それが飛躍しての嫉妬など。内野聖陽さんが絶妙。後半の西島秀俊さんもイイ。喜劇映画研究家としても満足。われらが高泉淳子さんも、もちろんご出演! 大先生が唄う「♪りんごの歌」が、耳から離れない(笑)

ディズニー+で、遅ればせながら20世紀フォックス最後の映画「ニュー・ミュータント」。X-MEN版「フレンズ」かと思ったらティーンエイジ・ホラーでした。しかも〇〇コーポレーションが✖️✖️して、ウルヴァリン助けに来ないのか?と思いながら熊退治を楽しみました^_^

9月14日(火)『リオの男』(1964年・フランス・フィリップ・ド・ブロカ)

フィリップ・ド・ブロカ監督『リオの男』(1964年)を久しぶりに。僕にとってのジャン=ポール・ベルモンドといえば、やっぱりコレ^_^ 軽くて、とっぽくてひたむきに、自由気ままなフランソワーズ・ドルレアックを助けるために、冒険、冒険、また冒険。

パリ→リオ→ブラジリア→アマゾンとロケーションも最高。前半、敵にクスリを飲まされてヘロヘロのドルレアックが可愛い。元気を取り戻したら、わがまま放題。

テンポが良くて、アクションの連べ打ちなのに、どこかのんびりしている。リオのホテル、ブラジリアの建築現場、単発機、アマゾンでのターザンのようなアクション。とにかく高いとこだらけ。

また海やら川やら、暴風雨やら、水溜りやら、水責めだらけ。

小学4年のときに「日曜洋画劇場」で観て面白かったわけだ。

9月15日(水)『カトマンズの男』(1965年・フランス・フィリップ・ド・ブロカ)

今宵は、フィリップ・ド・ブロカ監督&ジャン=ポール・ベルモンドの『カトマンズの男』(1965年)。原作はジュール・ヴェルヌの『必死の逃亡者』だけど、完全に追っかけコメディに。金持ちを持て余して死にたい願望のベルモンドが、ならば叶えさせてやろうと200万ドルの保険を期限付きでかけられ、殺し屋に生命を狙われる。で、次第に生きる方が良くなってキャンセルをしたいのだけど… という展開は、1967年の山田洋次監督『九ちゃんのでっかい夢』と同じパターン。

今回のヒロインは、ウルスラ・アンドレス。人間研究のため、香港の裏町でストリッパーをしている。脱ぐのではなく、最初裸で、踊りながら服を着ていく。逆パターンで笑わせてくれる。

香港→デリー→ヒマラヤ→香港と、逃げて逃げて逃げまくる。今回も、あっちこっちでぶら下がっての超絶アクションの連続。ビル、飛行機、吊り橋、雪渓、ヒマラヤの崖、気球、香港の建築現場と、ハンギングの連続。殺し屋二人組がイライラするほど間抜けで、その正体がわかってからも、ものすごい足でまといとなる。「珍道中」シリーズみたいなくだらなさ全開。

前作「リオの男」がスマートなクレージー映画とするなら、こちらはドリフ映画のようで^_^ 暗黒街のボスに追われるベルモンドたちが、玉川良一さんのギャングから逃げるドリフみたいに見えて。

とはいえ、アクションは楽しく、クライマックスの象に乗っての逃亡、飛行機から飛行機への飛び移るサスペンス!ウルスラ・アンドレスも宙釣りに!

「大忠臣蔵」。清水一学(天知茂)も良い人だよなぁ。で、いよいよ千坂兵部(丹羽哲郎)登場!しかし三船プロ「大忠臣蔵」、主役クラスばかりでクラクラしてしまう。警視庁的には、会田健警部補、黒岩頼介(または二代目村上)刑事、黒木警視正、そして(初代)村上刑事^_^ 決して共演することのなかった敏腕たちが勢揃いだもんなぁ。

ディズニー+「ホワット・イフ?」。アベンジャーズ回は、いつもツラい展開になる。まあ「もしものコーナー」だからなんだけど。ゾンビ篇もだったけど、今回のキルモンガー篇は、特に切なかった。ティ・チャラ、トニー・スターク、ローディたちが、勢揃いだけに・・・。ペッパー・ポッツはブレてないのが嬉しい。

9月16日(木)『婚期』(1961年・大映・吉村公三郎)

今宵は、吉村公三郎監督『婚期』(1961年・大映)。水木洋子脚本による大家族コメディ。かなりスパイスが効いていて、とにかく面白い。

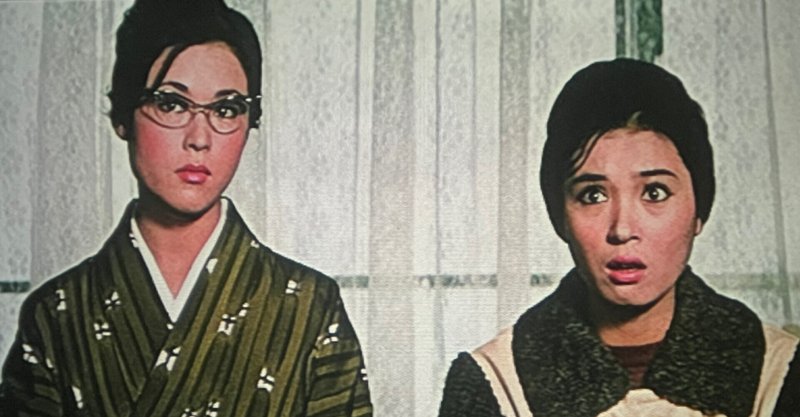

婚期を逸つつある29歳の次女・若尾文子さんと、演劇に夢中の三女・野添ひとみさん。この二人が、小姑として、何かにつけてマイペース(それゆえにイラつく)兄嫁・京マチ子さんに意地悪をする。

その夫で家長・船越英二さんは、椿山荘ならぬ静山荘の社長で、親から受け継いだ資産家。女癖は悪く、藤間紫さんにアパートを持たせている。

小姑にいじめられ、夫に浮気されながらも、踏ん張る京マチ子さん。

さらに長女・高峰三枝子さんは、離婚してデザイナーとして成功。高級アパート暮らし。

一家のお手伝いさん・北林谷栄さんが、またまたマイペースでおかしいこれだけのスターが、誰も彼も、生活にくたびれていて、さまざまな波風が立って、そのたびに騒動に。

一番おかしいのが、若尾文子さんが、ようやく結婚できるか!という、歯科医・中条静夫さんと見合いのシーン。近視で眼鏡が手放せない若尾文子さんが、深々と頭を下げる見合い相手のアタマに仰天! 四コママンガのオチみたい。

さらに、その後の家族会議、全員が若尾さんに、中条静夫さんのハゲを納得させようと、いろんなことを言って宥める。おかしいのなんの! 吉村公三郎監督の演出は、テンポ良く、適度にドライ、適度にドラマチック。そして、ラストの後口の良さ。京マチ子さんの草臥れた、髪の毛ザンバラな感じがお見事! これは傑作!

今宵の「大忠臣蔵」には、七曲署勤務一年前の山さん・露口茂さん登場! しかも、物陰に隠れて、張り込みをしてる!

9月17日(金)「泣いてたまるか」第59話「ある日曜日」・第57話「ぼくのお父ちゃん」

「泣いてたまるか」第59話「ある日曜日」(1967年10月29日放映、脚本・木下惠介、演出・大槻義一)。木下惠介監督が、唯一執筆したエピソード。ちょうど『父子草』(12月6日)の制作が始まった頃にオンエアされた。渥美清さんと市原悦子さんは結婚十年目の夫婦。「ある日曜日」小学生の兄(吉野 謙二郎=雷門ケン坊)と小さな妹を連れて横浜のデパートへ買い物へ。その日の朝のウキウキした気分。

しかし隣の家に住む、作家志望の新克利さんがデパートで、市原悦子さんが万引きの容疑で警察に連れて行かれるところを目撃。すぐに近所の噂になる。真相は幼い女の子が、売り場のハンドバッグを持ったままエレベーターに乗ってしまったことからの誤解だったのだが、渥美さんの一家は「万引き」のレッテルを貼られてしまう。噂は憶測を呼んで、市原悦子さんはノイローゼに、子供はいじめらる。これは観ていてつらい展開。

いつもの「人情ドラマ」とは真逆のベクトルで、新克利さんは渥美さん一家を小説にして新人賞に応募。追い詰められた市原悦子さんは幼い娘とガス自殺未遂・・・ ラストは、妻子を妻の故郷に引っ越させて、渥美さんだけが単身で東京に残る。あまりにも苦い結末に、気が重くなる。

「泣いてたまるか」第57話「ぼくのお父ちゃん」(1967年10月15日、脚本・光畑碩郎、演出・高橋繁男)。渥美清さんが「テキ屋をやりたい」と言って実現したエピソード。縁日や街頭でコウモリ傘を売るテキ屋・源太郎(渥美)は、小学生の息子・慎一(藤江喜幸)と二人暮らしの男やもめ。トップシーンから、渥美さんの鮮やかな啖呵売が楽しめる。「寅さん前夜」の作品。慎一が3歳の時に別れた女房・亜紀に春川ますみさん、源さん親子に何かと世話を焼く飲み屋の女将に吉村実子さん。源さんの友人・殿山泰司さんがカツラ屋で、外出時にヅラをつけているのがおかしい。トップシーンで、慎一が読み上げている作文「ぼくのお父ちゃん」が総理大臣賞を受賞して・・・ こちらは安定の「泣いてたまるか」らしい人情ドラマが展開。藤江喜幸くんが実にうまい。ラストも泣かせる。脚本の光畑碩郎さんは、翌年スタートのテレビ版「男はつらいよ」も執筆することに。

9月18日(土)横浜シネマリン『父子草』上映後、「天才俳優・渥美清の寅さん前夜」と題してトークをさせて頂きます。よろしくお頼ん申します!

9月18日(土)『父子草』(1967年・丸山誠治)・『韋駄天街道』(1944年・東宝)・『おトラさん大繁盛』(1958年・東宝)

横浜シネマリン「喜劇役者・渥美清の三つの顔」で『父子草』(1967年・丸山誠治)上映後、トークイベント「天才俳優・渥美清の”寅さん”前夜」(45分)に登壇。昭和42(1967)年、「泣いてたまるか」で”時代に取り残された男の悲喜交々"を演じていた渥美清さんのために木下恵介監督が脚本を提供した『父子草』は、昭和40(1965)年3月14日、「泣いてたまるか」の一年前、東芝日曜劇場・第432回「父子草」(制作CBC・作木下恵介)を劇場版にブロウアップ。

ドラマ版は、竹脇無我さん、京塚昌子さん、三沢照子さんが出演。映画では、渥美さん演じる粗野な労働者・平井義太郎が、ガード下のおでんやの女将・竹子(淡路恵子)に毒づきながら、浪人生・西村茂(石立鉄男)の応援をするのが生き甲斐となっていく。シンプルなストーリーの中に、佐渡島出身の義太郎が故郷に帰れない理由、茂に恋をしていた石川美代子(星由里子)が夜逃げをするシーンの切なさなど、登場人物それぞれの機微が描かれる。義太郎は、戦後、シベリアで抑留生活を余儀なくされ、敗戦五年目に帰郷したら、妻は弟と結婚していた。「帰ってきた英霊」の悲劇は、胸が痛む。

トークでは、星由里子さんから伺った話。淡路恵子さんが、本作を最後に中村錦之助さんとの結婚引退して、二十年後、離婚して復帰したのが第38作『男はつらいよ 知床慕情』(1987年)などなど、お話をした。そして「渥美清と田所康雄の昭和」をテーマに、昭和3年3月10日生まれの田所康雄さんの少年時代、敗戦後のテキ屋時代、そして渥美清として浅草のストリップ劇場「百万弗劇場」「フランス座」時代のエピソードを、いつものようにkeynote素材をを駆使してお話。映画デビュー、テレビドラマ、そして「男はつらいよ」誕生までの41年間のヒストリーを45分に凝縮してトークした。客席には、後期「男はつらいよ」を助監督として支えた、阿部勉監督もいらしてくださり、終演後、久々にご挨拶。

熱心なお客様から、終演後、ロビーで星由里子さんの思い出を伺ったり、拙著「みんなの寅さんfrom1969」(アルファベータブックス)をお求め下さった方とお話。やはり映画館トークは楽しい。

昨夜は15年振りに、萩原遼監督『韋駄天街道』(1944年・東宝)を娯楽映画研究所シアターのスクリーン1(一つしかないけど・笑)で。

エノケンさんと長谷川一夫さんの共演作だが、芸道ものではなく、エノケン映画に長谷川一夫さんが登場!という作り方が嬉しい。雲助が蔓延る、幕末の木曽街道。駕籠かき猪助(榎本健一)と、江戸の大店を飛び出した若旦那・長太郎(長谷川一夫)がコンビを組んで、悪徳親分に対抗して、真っ当に働く。しかし、既得権が侵されてはたまらない、と、長太郎と猪助はことごとく邪魔されるが、長太郎、滅法腕っ節が強い。

猪助は孤児の庄坊(澤井けんじ)を我が子として育てていて、飲み屋のおくに(山根寿子)が何かにつけて二人の面倒を見ている。

おくには、お屋敷に奉公していると、故郷の母と妹に嘘をついていて、母からの手紙を、旅先で長太郎が頼まれ、届ける。その返事を長太郎が代筆してあげる。長太郎は、飛脚が運ぶ手紙をもっと、手軽に、安く、確実に届けるネットワークができないものかと考えていて…

その働きに目をつけた、公儀・前島來輔(清水将夫)が「交通循環は、人に流れる血のようなもの」と協力を仰いで… 前島來輔とは一円切手の「前島密」のこと。つまり、駕籠かきの長谷川一夫さんとエノケンさんが、日本初の郵便業務を担う「郵便はじめて物語」なのだが、国策映画というよりは、良く出来たエノケン人情時代劇となっている。

岸井明さんが、お人好しの馬子。中村是好さんが、その馬を盗む悪党。横山運平さんが、江戸の大店の大番頭を好演。

クライマックスの夏祭りのシーンが、なかなか味わい深く、エノケンさんの溌剌とした動き、長谷川一夫さんの男前ぶりが楽しめる。萩原遼監督の丁寧な演出で、戦時下の映画であることを忘れてしまうほど、良くできた娯楽映画。

9月19日(日)"Three Sailors and a Girl”(1953年・ワーナー・ロイ・デル・ルース)

今宵は、ジェーン・パウエル追悼、ゴードン・マクレエ、ジーン・ネルソン、ジャック・E・レオナード"Three Sailors and a Girl”(1953年・ワーナー・ロイ・デル・ルース)を堪能。

MGMミュージカルとは少しテイストは異なるワーナー・ミュージカルだが、とにかくナンバーが充実。サミー・フェイン作詞、サミー・カーン作曲によるナンバーが次々登場。眼福、心福の95分。

ゴードン・マクレエ、ジーン・ネルソン、ジャック・E・レオナードの三人の水兵がニューヨークに上陸。$50,000を元手にミュージカルを作りたいと、エージェント・サム・ レヴェンに持ちかけ、ジェーン・パウエルを主演に早速、リハーサルを開始する。

『踊る大紐育』(1950年)に『バンドワゴン』(1953年)のテイストを加えてのショービジネス賛歌と相成るが、ジェーン・パウエルとゴードン・マクレエの唄、ジーン・ネルソンのタップがタップリ!

ボストンでのトライアウトに失敗し、意気消沈してから、改めてショウを作り直すあたりは、『バンドワゴン』と同じ。ジェーン・パウエルが、ジョージ・アボット、モス・ハート、アイラ・ガーシュインを口説いてショウに参加してもらうあたりの楽しさ!

ナンバーは次の通り。

You’re But Oh So Right

Kiss Me or I’ll Scream

Face to Face

The Lately Song

There Must Be a Reason

When It’s Love

Show Me a Happy Woman

My Heart Is a Singing Heart

Home Is Where the Heart Is

これはホントに楽しい、楽しいミュージカル!

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。