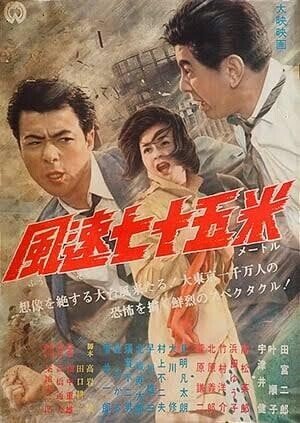

『風速七十五米』(1963年7月13日・大映東京・田中重雄) 妖怪・特撮映画祭で上映

この夏、妖怪・特撮映画祭で上映の、田中重雄監督『風速七十五米』(1963年7月13日・大映東京)。東京を襲う未曾有の巨大台風を特撮で描いたスペクタクル・アクション映画。『日蓮と蒙古大襲来』(1958年・渡辺邦男)を手がけ、昭和37(1962)年、大映が鳴り物入りで製作した70ミリ大作『秦・始皇帝』(田中重雄)の万里の長城のミニチュア撮影を手がけた築地米三郎さんが特撮を担当。

クライマックス、東京・有楽町、銀座、勝鬨橋を襲う大暴風雨を、ミニチュア特撮で再現。都市破壊スペクタクルは東宝特撮のお家芸だったが、有楽町のランドマークである日劇、朝日新聞東京本社、数寄屋橋交差点の「ペコちゃん」の看板でお馴染みの不二家など、大掛かりなミニチュアセットを製作。そこへ大洪水、暴風雨を巻き起こして、なかなかスケールの大きな特撮シーンとなっている。大規模災害をクライマックスにしたディザスター映画としては、東宝『日本沈没』(1973年・森谷司郎)に先駆けること10年前の作品。

暴風雨の中のアクション映画ということでは、昭和33(1958)年の日活映画、石原裕次郎主演『風速四十米』(蔵原惟繕)がすでに作られているが、裕次郎版はクライマックス、実際の台風の中、建設中のビルで悪漢たちとの迫力あるアクションが評判となっていた。今回は、あくまでも都市破壊がメイン。それまでのお話として、宇津井健さん、田宮二郎さん、叶順子さんの高岩肇&田口耕三脚本によるドラマが展開される。

新聞記者・田村(宇津井健)は「もしも東京に未曾有の台風が襲ったら、現在の防災対策では大変なことになる」と警鐘している熱血漢。特にコマーシャリズムの波に乗って、東京のビルに林立している華やかなネオン広告塔の危険性を訴える。もしも風速40メートル以上の暴風雨が襲ったら?

そうした中、田村の大学時代の友人・丸山照子(叶順子)の父・丸山(見明凡太郎)の丸高組が入札、施工した「東洋一の大ネオン広告塔」が完成。野心家の山口安治(菅原謙二)が設計した自慢のネオンが披露されるが、その夜、何者かがネオンを爆破、山口たちが拳銃で撃たれ負傷する事件が発生。

田村記者は、入札で惜敗していた名古屋の遠藤組の遠藤(菅井一郎)が裏で糸を引いているのではないかと推測するが、証拠はない。そんなある日、照子の前に、大学の山岳部時代のボーイフレンド、木谷明(田宮二郎)が現れ、二人は再び交際を始める。しかし木谷は、名古屋の遠藤の配下で、丸高組への妨害工作の実行犯だった・・・。

大映東京の現代アクションらしい展開で、悪辣な遠藤の奸計に、ついに照子の父が殺されてしまう。その殺し屋・小西(高松英郎)が実に憎々しくていい。大映テレビ室のヒットドラマ「ザ・ガードマン」に連なる、アクション映画のお馴染みの空気感が味わえる。

父の意志を継いで、大ネオン広告の修復工事を指揮する、ヘルメットを被った叶順子さんがなかなか頼もしい。その工事中にも遠藤たちの嫌がらせは続く。そして納期が近づくなか、関東地方に未曾有の台風が接近する。

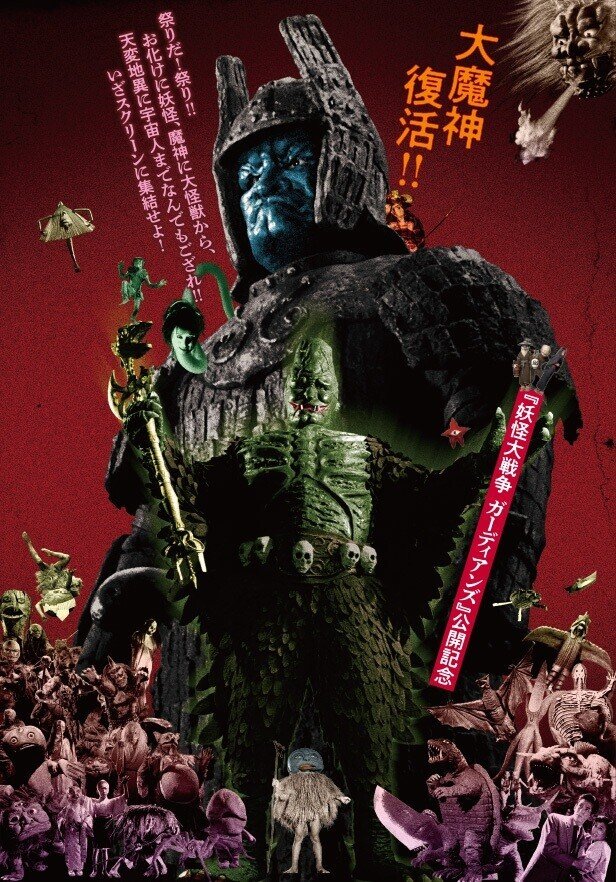

往年の特撮映画の楽しさは、クライマックスまでのドラマを観ながら、今か今かと「その時」を期待して待つこと。のちの『大魔神』三部作も然り。すぐに大特撮は拝めないのだ。それだけに、いよいよ来た! となると、眼前に広がるミニチュア特撮は、やはり眼福である。

日劇、朝日新聞社、首都高、不二家の看板。地方の観客にも映画で「東京!」「銀座!」というシーンで必ず観られるアングルの風景が、ミニチュアで再現され、大洪水、暴風雨により、建物が倒壊していくヴィジュアル。劇中、宇津井健さんが警鐘を鳴らし続けてきた意味が、観客に伝わる。これぞ特撮スペクタクル。

これもスクリーンで観てこそのスケール。しかも、妖怪特撮映画祭の会場である角川シネマ有楽町は、東京のランドマーク『有楽町で逢いましょう』(1957年・島耕二)の主役、かつての「有楽町そごう」百貨店の建物(現・ビックカメラ)にある。それだけに、有楽町でこの映画を観ると臨場感タップリ。今から58年前の、大映特撮陣のイマジネーションと創意工夫を味わえる。ある意味贅沢な映画体験でもある。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。