『日本女性読本』(一九三七年五月二十一日・P.C.L.映画製作所・山本嘉次郎、木村荘十二、大谷俊夫)

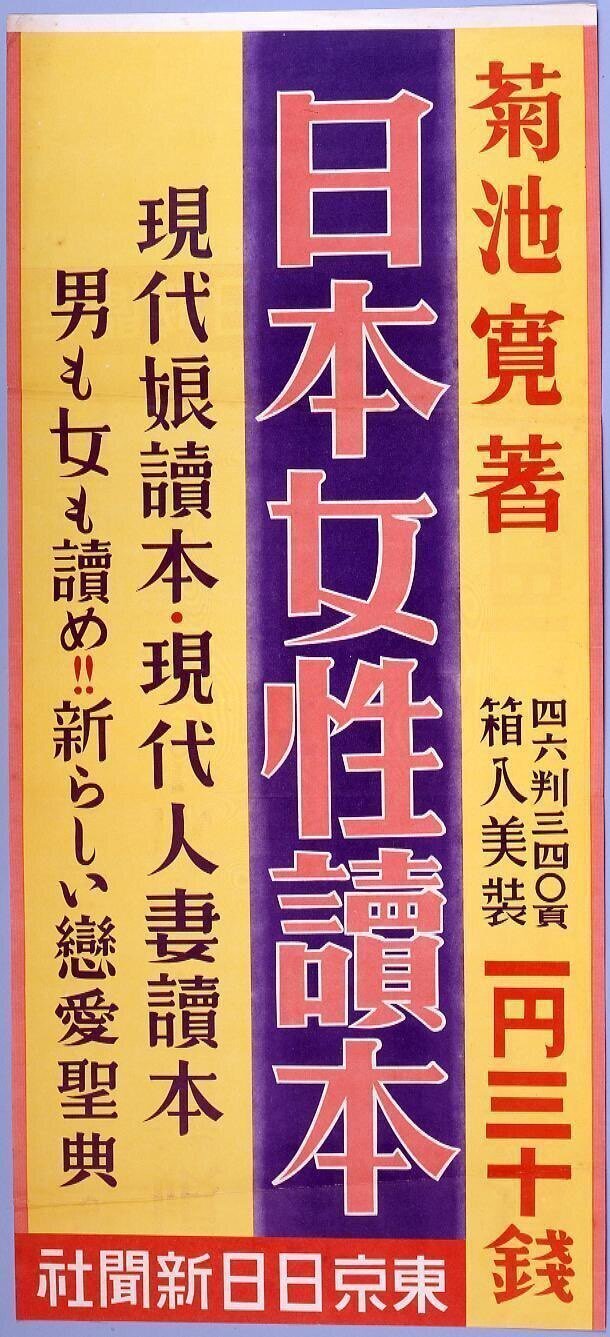

作家・菊池寛が昭和十一(一九三六)年に大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載した「現代娘読本」と「現代人妻読本」をベースにP.C.L.を担っていた三人の演出家、山本嘉次郎、木村荘十二、大谷俊夫がメガホンを執った三話からなるオムニバス映画。菊池寛の連載は、読者からの人生相談に答えるかたちで、現代女性のモラルや、男女同権の欧米の考え方を、女性たちに啓蒙する「人生指南書」。昭和十一年は、まだリベラルが理想だった時代で、現実は旧態依然とした男性優先社会だったが、日中戦争前は、こうした欧米的な先進的考え方がメディアでは語られていた。

菊池寛の言葉である。

若い娘さんなり、悩みを持つ人妻の方々に、少しでも為になり、少しでも慰めになるやうにと、實際的の目的を以て書いたものである。それと同時に、陰ながら男性の戀愛や、性生活に於ける、非道と不埒とを指摘し、非難し、反省を求めておいた。従って、私はこの本は、女性にとって、可なり多くの注意や、警告や、慰安や、進言を含んでゐるつもりである。

タイアップで報じられた、東京日日新聞寫眞特報には「東日大毎紙上に連載された菊池寛氏の「現代娘読本」「現代人妻読本」から取材したPCLの特作、相思相愛の若き男女が、結婚へのは道程に様々な夫婦生活の眞理を教へられてゆくといふモダン結婚聖書」とある。掲載の写真は、霧立のぼると佐伯秀男がティールームでランデブーしているもの。二人が劇場の座席に座っているスチルも残されているので、おそらく、第四話が製作されたものの、何らかの理由でオミットされたものと思われる(初公開時の上映時間は八〇分、現存する作品は七一分)。現存するプリントにはP.C.L.映画製作所表記はなく、東宝映画株式會社のクレジットになっている。

各話とも、日比谷の劇場「有楽座」で上演されている舞台を、ラジオ中継しているというスタイルで構成されている。有楽座の舞台に作られた舞台装置のなかで俳優が芝居をしているところから始まり、やがて映画的な演出、ロケーション、撮影所のセットで物語が進行して、最後は劇場の舞台に、というフォーマットで作られている。

日比谷有楽座は、この映画の二年前、昭和十(一九三五)年六月七日、東宝創業者の小林一三の鳴物入りでオープンした東宝直営劇場。宝塚歌劇団専門の東京宝塚劇場(一九三四年一月一日開場)の向かい、洋画ロードショー館・日比谷映画劇場(一九三四年二月一日開場)の右隣に開場。昭和十年に、浅草の「笑の王国」から引き抜かれた古川ロッパが古川緑波一座を結成、その常設小屋となった。

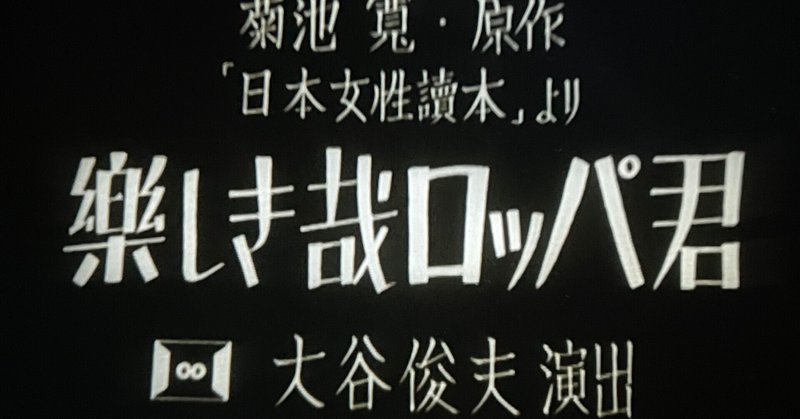

第三話「楽しき哉ロッパ君」は、舞台や劇場内だけでなく、楽屋口、そして日比谷の劇場街でロケーション。ロッパがホームグラウンドで、どんなふうに芝居をしていたか、その雰囲気を味わうことができる。

第一話『ゴルフ・ウヰドウ』(山本嘉次郎)

【スタッフ】原作・菊池寛「日本女性読本」より 大阪毎日・東京日日両新聞連載/演出・山本嘉次郎/製作・萩原耐/脚色・江口又吉/製作主任・谷口千吉 黒澤明(NC)/撮影・、三浦光雄/録音・鈴木勇/装置・北猛夫/編輯・岩下廣一/音楽・清田茂/演奏・P.C.L.管絃楽團

【出演者】高田稔(啓助)/竹久千恵子(利哉子)/御橋公(砂川専務)/清川玉枝(砂川夫人)/三益愛子 東寶ロッパ(銀座のマダム)

山本嘉次郎の演出による第一話『ゴルフ・ウヰドウ』は、「現代人妻読本」第四課「夫婦同格論」のなかの欧米の「ゴルフ後家(ウイドウ)」についての記述を、ハリウッドの艶笑コメディのスタイルで描いている。モダンなタッチの夫婦のクライシス・コメディである。

出世コースに進路をとっているサラリーマンの啓助(高田稔)は、日曜日のたびに朝五時起きでゴルフ三昧。美しき妻・利哉子(竹久千恵子)をほったらかしにして、すれ違いの夫婦生活だった。利哉子は、欲求不満が高まって、いつも変な夢ばかり見ている。少し神経症気味なのだけど、啓助はお構いなし。

今日も、会社の重役である砂川専務(御橋公)とともに、カントリー倶楽部でクラブを握っている。夫のいない日曜、ゴルフ・ウィドウの利哉子は、パーマネントへ。ピカピカの最新設備を備えた美容室には、砂川専務夫人(清川玉枝)も来ていて、二人でおしゃべりをしている。ゴルフに夢中のうちは、浮気の心配がないと、二人ともたかを括っている。やはり客の銀座のマダム(三益愛子)が、なんとゴルフ場へ電話をかけている。「砂川の家内ですけど、主人をお願いします」。ギョッとなり顔を見合わすゴルフ・ウィドウの二人。

これは一大事と、二人も急遽、ゴルフ場へ。女房と愛人が鉢合わせしたら大変と、砂川専務は、マダムの相手を啓助にさせる。この展開は、戦後の東宝サラリーマン映画での定石となる。劇場中継のナレーションで、啓助は出世のチャンスを掴むために、こういう時に上司のフォローをすると説明。高田稔が御橋公にゴルフ場で、貸しを作って出世の糸口にする。はるかのち、植木等の『日本一のホラ吹き男』(一九六四年・東宝・古澤憲吾)で、植木等が使った手でもある。そういえば同作では高田稔も重役を演じていた。これも伝統芸として繰り返されていく。

クラブハウスのバルコニーに、利哉子と砂川夫人が現れて、夫たちを注視。二人の予想通り、砂川専務はマダムと初対面のフリをして、啓助は旧知の女性としてマダムを紹介してもらう。ところが、啓助とマダムは、本当に昔からの知り合いで、どうやら恋仲だったらしい。啓助の若き日、大阪支社勤務時代、下宿をしていた家のお嬢さんで、当時十九歳の乙女だった。

どうやら浮気の心配は、砂川専務ではなく、啓助だったということで、利哉子は心穏やかではない。その夜、砂川夫人に誘われて、銀座のバーへ。ナレーションで(有閑)マダムたちの間で、バーに繰り出して、若いバーテン目当てに酒を飲むのが流行していると説明が入る。カクテルグラスを傾け、酔いが回ってくる利哉子だったが… 果たして啓助と利哉子夫妻のクライシスは?

まさにハリウッドの艶笑コメディの味わい。最後のシークエンスで、ヒビの入った夫婦の関係が、ストンと収まっていくのだが、これを二三分で収めてしまう、ヤマカジ演出もお見事。竹久千恵子のチャーミングさが際立つ一篇。

第二話『離婚の権利』(木村荘十二)

【スタッフ】原作・菊池寛「日本女性読本」より 大阪毎日・東京日日両新聞連載/演出・木村荘十二/製作・萩原耐/脚色・小崎政房/製作主任・石橋克巳/撮影・鈴木博/録音・金山欣二郎/装置・安倍輝明/編輯・岩下廣一/音楽・清田茂/演奏・P.C.L.管絃楽團

【出演者】江戸川蘭子(晶子)/北澤彪(重雄)/嵯峨善兵(三浦)

P.C.L.映画第一作『ほろ酔ひ人生』(一九三三年)から、P.C.L.カラーを創出してきた木村荘十二の演出による第二話『離婚の権利』(クレジットでは第三話)は、新進画家・重雄(江戸川蘭子)と結婚したばかりの晶子(江戸川蘭子)との新婚世帯に、重雄の親友にしてむくつけき画家・三浦(嵯峨善兵)が現れて、楽しい二人のプライベートがメチャクチャになってしまうというスケッチ。

原作「現代人妻読本」第十一課「離婚について」での菊池寛の「私の理想からいへば、離婚といふことは、妻だけに興へられる権利にしたいと思ふ」という見解から、小崎政房がシナリオ化した、昭和十二年のトレンディ・ドラマ。

初期のP.C.L.映画では、こうした芸術家がしばしば登場している。プロレタリア芸術家がスタッフに多く、身近な存在であったことと、こうした高等遊民たちがトレンディ的なポジションだったことも大きい。

冒頭、アパートの部屋に巡査が住民調査にやってくる。誰にも内緒で結婚した晶子にとっては、初めての訪問者が嬉しい。部屋のバルコニーから、そのまま階段で屋上に上がって、縄跳びトレーニングをしている重雄の縄に入って飛びながら報告する。

これだけのシーンだが、二人が住んでいるアパートがいかにモダンなのかがわかる。木村荘十二は、『純情の都』(一九三三年)や、『三色旗ビルディング』(一九三五年)などの作品で都会のアパート暮らしを描いてきた。山本嘉次郎の『すみれ娘』でも、藤原釜足の彫刻家は、屋上のペントハウスに住んでいた。そうした都会生活者が増えてきたこともあるが、P.C.L.の洋画のような空間づくりには、モダンなアパート生活者は欠かせなかった。

二人きりの休日を満喫しているところに、重雄の画家なかまで野生派の三浦がやってくる。嵯峨善兵は、バンカラ学生か、大学OBなど、こうした無神経でむさ苦しいキャラクターが多い。重雄は三浦には、晶子のことを話していなかったので、晶子を隠そうとして、ひと悶着。晶子は、自分がモノのように扱われるのが面白くない。やがて三浦は晶子をモデルに絵を描きたいと言い出して、重雄も「芸術論争に勝ったらいいだろう」と簡単にOKしてしまう。それを聞いた晶子、プンプンに怒り出してしまう。

面白いのは、アパートの部屋で晶子がふて腐れて、座っているショットや、ちょっとした佇まいの構図がレンブラントの絵画風だったり。これも木村荘十二の狙いだろう。

結局、三浦がやってきたのは手元不如意で、五円を借金に来ただけのこと。金を借りてご満悦の三浦が帰りしなに、重雄は晶子に振り回されている。もっと亭主関白になれと檄を飛ばす。それを間に受けた重雄、晶子に対して急に威張り始め、若夫婦はついに大喧嘩を始めてしまうが…

これもわずか十九分で、主要人物は、江戸川蘭子、北澤彪、嵯峨善兵の三人のみ。モダンなアーティストでも、中身は同じ人間で、その悩みもまた、庶民と同じ、というのが面白い。江戸川蘭子はハツラツとして実に魅力的。縄跳びをしながらの甘い会話は、なかなか。ハリウッドのプレコード作品のようなセクシーさもある。

第三話『楽しき哉ロッパ君』(大谷俊夫)

【スタッフ】原作・菊池寛「日本女性読本」より 大阪毎日・東京日日両新聞連載/演出・大谷俊夫/製作・萩原耐/脚色・永見隆二/製作主任・小田基義/撮影・宮島義勇/録音・片岡造/装置・北猛夫/編輯・岩下廣一/音楽・清田茂/演奏・P.C.L.管絃楽團

【出演者】神田千鶴子(レヴュー・ガール ミチコ)/清川虹子(彌左衛門の妻)/古川緑波(柄村彌左衛門)

日活太秦、日活多摩川出身で、この年P.C.L.に移籍、エンタツ・アチャコの『心臓が強い』(一九三七年一月十四日)や、ロッパの『ハリキリ・ボーイ』(四月十四日)を手がけてきた大谷俊夫の演出による第三話『楽しき哉ロッパ君』。有楽座をホームグラウンドにしていたロッパの劇場での雰囲気もわかる一篇。ヒロインはP.C.L.第一作『ほろ酔ひ人生』で、レビューガールの役でロッパとワンシーン共演した神田千鶴子。今回も有楽座がモデルのカナリア座のレビューガール、ミチコを演じている。

ロッパの妻役には、清川虹子。ロッパと徳川夢声たちが設立した浅草の「笑の王国」出身で、藤原釜足の『只野凡児 人生勉強』(一九三四年)から、コメディエンヌとしてP.C.L.喜劇には欠かせない顔となった。

このエピソードは「現代人妻読本」第六課「良人の貞操」で菊池寛が語った「料理屋の女中、バー、カフェの女給、ダンサーなどとの関係は、藝娼妓などとは違つて、何といっても、戀愛関係を含み易く、それだけ人妻にとって警戒すべきものだ」という見解をベースに永見隆二が脚色。ロッパ一座の芝居のような喜劇として構成している。

大正時代、柄村式体操の専門家として、一世を風靡した柄村彌左衛門(ロッパ)は、今ではすっかり隠居の身。妻(清川虹子)との朝食も、すっかり食が細くなっている。「あんまり召し上がりませんね」「近頃はさっぱり体操やらないからね」。ここで「荒城の月」のメロディー。体操教師時代のハリキリボーイ時代の写真、そして国民保健のために尽力した功績を讃えた「表彰状」(大正十四年)など、得意げな彌左衛門の写真。過去の栄光が虚しい。「五年前は良かったな」としみじみ。

新聞の三面記事に目をやれば、「妻子を残して 四十男邪戀の情死 春の大川端に」。中年男と若い娘の不倫記事に「実に近頃の世間は腐敗しておる」と嘆く。「要するに、健全なる精神は健全なる肉体に宿る、ということを忘れているからだ」。「ワシはもう一度立って、ワシの元気はつらつたる体操を普及させて、エイっとこう、喝を入れてやりたいもんだな」「あれを持ってきなさい」。妻が、昔のスクラップブックを持ってくる。体操普及の先駆者・彌左衛門を称賛する記事に、にんまりとする。

そこへ、学校からの速達で、新しい体操を導入するので「旧柄村式体操法も一時、ご休講くだされたく、右卒爾ながらご通知致す次第に御座候」との通知。それから十年。「此の間十年 相経ち申候」のテロップがおかしい。

再び、夫婦の朝食。先ほどの場面とほとんど同じアングルで、二人ともすっかり老け込んでいる。夫婦の会話も同じ。さらに食が細くなった彌左衛門「すっかり体操をやらなくなったからね」。過去の栄光の写真、表彰状を眺め、バックには「荒城の月」が流れる。全て十年前と同じ。「十五年前は良かったな」。ルーティーンの笑いである。

老眼鏡をかけて新聞に目をやる。「妻子を捨てて 浅間山の初夏 若いパパの情死行」の記事に嘆くと、妻が「はい。おまちどうさま」とスクラップブックを持ってくるのも同じ。さらに、十年前と同じ郵便屋が少々老けて、速達を届けてくる。

有楽町の劇場カナリア座から、柄村式体操をレビューに導入したいので、ついては指導をして欲しいとの報せだった。「民衆の娯楽に関し、国粋的明朗的なる体操式レビューを企画、採用することを決定し仕り候」。

十五年ぶりのオファーに、ハリキリ・ボーイとなる彌左衛門は、日比谷劇場街にあるカナリア座へ。ロケーションはもちろん有楽座。舞台では花形レビュー・ガールのミチコ(神田千鶴子)とコーラス・ガールたちがタップダンスの練習をしている。舞台袖では、女の子たちが立ちながら食事をしている。ロッパ一座のホームグラウンドの有楽座の回転ステージなど、そのスケールが体感できる。

さて、彌左衛門の体操指導である。体操着風の衣装を着て、鉢巻をしたレビュー・ガールたちを前に、珍妙な体操を伝授する彌左衛門。とにかく動きがへなちょこ。それを大真面目に指導するも、女の子たちはつい吹き出してしまう。これがなかなか楽しい。ロッパ一座の喜劇レビューの片鱗を楽しむことができる。

久しぶりの体操に少し疲れ気味の彌左衛門。リハーサルが終わっても客席で休んでいる。ステージではミチコが、タップを踏みながら、主題歌「私のスイートホーム」を歌う。これも有楽座のステージでの撮影なので臨場感がある。

ミチコは「先生」と気安く彌左衛門に声をかけ、お茶に誘う。若い娘とティールームでお茶とケーキのひととき。青春が蘇るような楽しさを味わう彌左衛門。すっかりミチコに夢中になり、それからも劇場で出待ちをしては、食事に誘ったり。まさに老いらくの恋である。

ちゃっかりしているミチコは、彌左衛門の体力を見込んで引っ越しの手伝いをお願いする。リアカーに家財道具一式を積んで、世田谷界隈を歩く彌左衛門とミチコ。神田千鶴子はここでも「私のスイートホーム」をリフレインする。彌左衛門も大ハリキリだが、踏切で立ち往生。電車が迫る。果たして?というスリリングな展開に。通行人の協力でことなきを得るも、巡査に大目玉をくらう。

そ れでも彌左衛門はミチコにのめり込み、ランデブーを続ける。食堂のショーウィンドウに並んだサンプルをみて、あれもこれも食べようと、大盤振る舞い。「お寿司に焼飯、お刺身ご飯に親子丼、鰻ご飯二つにお酒一本」を食券売り場で注文。大食漢のロッパらしいギャグである。

しかし「老いらくの恋」にはお金がかかる。彌左衛門はついに、家の貯金通帳を持ち出して、日比谷の劇場街へ。この場面のロケーションは貴重な映像の記録である。東京宝塚劇場の前のプロムナードを歩くロッパ、その後方には三信ビル、右手には日比谷映画劇場のアールデコの建物が見える。現在の日比谷ミッドタウン、日比谷シャンテのあたりである。

通帳を落としたことに気づいて、大慌ての彌左衛門。しかし通帳は見つからず、意気消沈。同じ頃、夫の挙動不審、不倫を察知した妻は、カナリア座へミチコをたずね、自宅に招いて、彼女の真意をだだす。ミチコは「親切なおじさん」「お友だち」だと思っていたと、ケロッとしている。

そこへ彌左衛門が帰ってくる。玄関先で出迎えたミチコに、びっくりした彌左衛門。ショックでその場に倒れて意識不明となり…「中年男と若い娘の不倫」に嘆いていた初老の男が、レビューガールの虜になって…という運命の皮肉、人間の矛盾を、ロッパ芝居にして、なかなか楽しい小品喜劇となっている。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。