『おほべら棒』(1936年10月1日・P. C .L.・岡田敬)

藤原釜足さんと岸井明さんの「じゃがたらコムビ」による落語映画のルーツともいうべき『おほべら棒』(1936年10月1日・P. C .L.・岡田敬)を色々感心しながら楽しんだ。

東宝の落語映画といえば、戦後、昭和29(1954)年、エノケン・柳家金語楼・古川ロッパさんの「落語長屋シリーズ」三部作(青柳信雄監督)に端を発するものと捉えていた。そのバリエーションとして、昭和30年代には、齋藤寅次郎監督の『勢揃い江戸っ子長屋』(1958年・東宝)、『大笑い江戸っ子祭』(1959年・東宝)、青柳信雄監督の『大江戸千両祭』(1958年・東宝)、『落語天国紳士録』(1960年・東宝)。昭和40年代には「落語野郎シリーズ」四部作などが連作された。

落語映画というのは、個人的なカテゴライズになるが、落語の登場人物たちを喜劇人が演じ、落語の演目を元にしたストーリー構成、落語でお馴染みのギャグや洒落を散りばめたもの。「落語長屋」三部作は、まさにそのコンセプトだった。その作り方は、実は、この「じゃがたらコムビ」の『おほべら棒』がルーツだった。

藤原釜足&岸井明の「じゃがたらコンビ」に、漫談家・徳川夢声、講釈師・神田伯竜、音曲師・春本助治郎(吉本興業)、芸者歌手・新橋喜代三たちが長屋の店子として登場。さらに元武士の真面目な細工師に三島雅夫、その娘に山県直代さん。コメディリリーフ(ほとんどがだが・笑)にコソ泥・森野鍛治哉。この面々で、のんびりとした味わいの「落語映画」が展開していく。

原作・監督の岡田敬は、この年、エンタツ・アチャコの『あきれた連中』(1月15日)、ロッパの『歌ふ弥次喜多』(3月26日)、エンタツ・アチャコの『これは失禮』(8月1日)と、東西喜劇人のコメディを連続演出。本作に続いて、ドル箱の『吾妻錦絵 エノケンの江戸っ子三太』(12月31日)を撮ることになる。脚本の江口又吉は、本多猪四郎、谷口千吉らと共にP.C.L.映画の制作主任(助監督)を務めていた人で、この年『エノケンのどんぐり頓兵衛』(1月31日)の脚本をまとめ、その後も『金語楼の大番頭』(1939年)の原作を執筆。戦時中にはエノケン一座の座付き作者となる。この江口又吉さんの構成が素晴らしい。

藤原釜足は神田小柳町の軒割長屋に住む魚屋・八公。岸井明は芝新明の大工・熊公。店賃を溜めすぎて因業な大家・六兵衛(小杉勇)と大喧嘩して、八公の住む長屋へ。そのきっかけは、仕事帰りに居酒屋でしこたま飲んで正体不明の八が落とした財布を、熊公が正直に届けにきたことがきっかけ。神田小柳町の長屋の大家・幸兵衛(徳川夢声)は気難し屋の「小言幸兵衛」だったが、熊公のキップの良さに惚れて「店賃なんてのはどうでもいい」と店子にしてしまう。

落語の「芝浜」「小言幸兵衛」「三方一両損」「富久」などを、岸井明=熊さん、藤原釜足=八ッあん、徳川夢声=御隠居たちが繰り広げる。「文七元結」などでお馴染みの身売りの悲劇も散りばめている。なんといっても地方の観客に受けたのが、タイトルの「おほべら棒」に集約される、藤原釜足さんと岸井明さんの極端な江戸っ子ぶり。財布を落としても「金なんてェのは江戸っ子の持つもんじゃねぇ。落としてサバサバした」とか、せっかく財布を届けにきても、落っことしたものはお前のもんだ「強請りがましいこと言うな」と怒り出す。

戦前、落語は寄席にいかずとも、ラジオ中継で全国津々浦々の人々に浸透していた。十分ぐらいの長さで、わかりやすい噺、口跡の良さで、子供たちに圧倒的に人気だったのが三代目・三遊亭金馬師匠。本作は、その金馬落語のような「わかりやすさ」が信条。

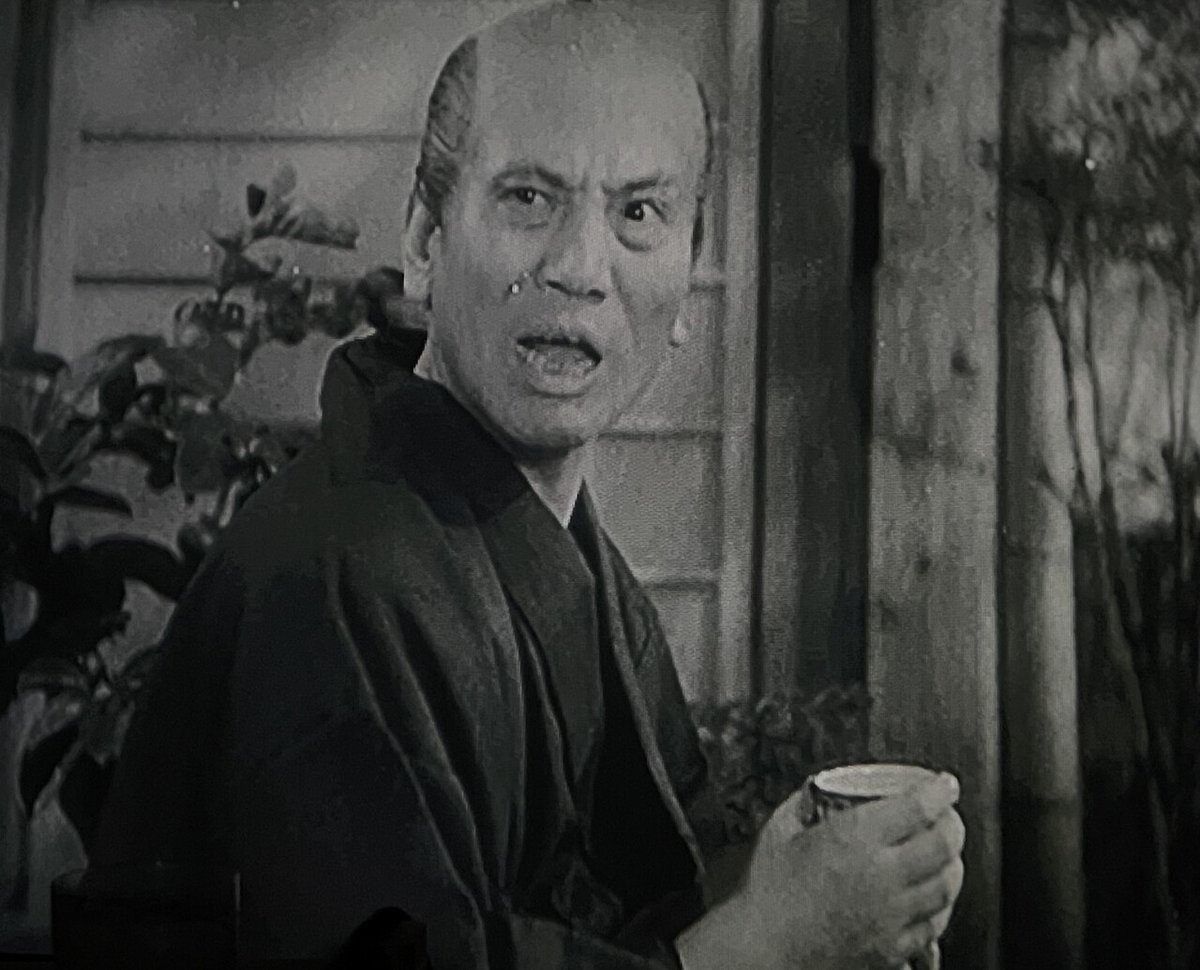

ストーリーよりもエピソード重視。大家の幸兵衛の口うるささ、女房(英百合子)を閉口させるほどのめんどくささは、徳川夢声さんの独壇場。さらに、長屋を借りたいと行ってきた男(市川朝太郎)の態度が気に入らないと追い返す。で、男は幸兵衛に言われた通りに慇懃に挨拶をして、丁寧にお願いをする。よし分かったと幸兵衛、長屋へ行くと、芝から八の三分銀の入った財布を届けにきた熊と八の「受け取る」「受け取らない」の仲裁に入る。結局、自分が一部銀を出して、八に二分、熊に二分、それぞれ一分の損となる「三方一両損」を実践。熊のキップの良さに惚れて「越してこねえか?」と持ちかけ、交渉成立。

ところが外で待っていた男(市川朝太郎)は、せっかく借りようと思っていたのに釈然としない。そこで幸兵衛が断るために、あの部屋には「幽霊が出る」と怪談話をでっち上げて、男を追っ払う。この怪談話の語りが、さすが徳川夢声さん。あたりを見渡し、じっと相手を見て小声で語り出す。稲川淳二さんもびっくりの怖さ!

長屋に住んでいる屋根屋・寅公(春本助次郎)のキャラクターがまた最高におかしい。二代目・春本助治郎さんは「太神楽曲芸」で、明治30年代末、小助治郎として人気を博していた。お囃子を使わない曲芸で評判だった。大阪の花月で活躍していたが、この映画の頃には東京で東宝名人会に出演。昭和17(1942)年に亡くなるまで、東宝映画にもしばしば出演。この寅公が、熊と八に輪をかけての極端な江戸っ子で、前半、人の良い豆屋(柳谷寛)を揶揄うシーンは、現在の目で見てもおかしい。一枡二百文を負けるだけ負けさせといて、摺り切りではなく山盛りで、強引に買い取る。半ベソの豆屋に、大損させてといて、客に挨拶をしろと横柄な態度。

それを見ていた八と熊。「俺たちも揶揄おう」と豆屋に声をかけ、一枡二両まで釣り上げ、摺り切りではなく「もっと減らせ」「空っぽになるぐらい」と散々言って、豆屋を喜ばせた挙句。「俺たち豆は食わねえ」とキャンセル。画面に勢いがあって、このシークエンスはおかしい。

講釈師役で登場の5代目・神田伯竜さん。何かにつけて「ものの由来」の能書きを垂れるがそれはみんな法螺。寅公が「なんで薬缶というのか?」と問うと「昔は水沸かしといってな」とはじめ、延々と講談が始まる。で、最後に、飛んできた矢が水沸かしに当たって「カーン」それで薬缶となったとまことしやかに。5代目・神田伯竜さんは明治45(1912)年に伯竜(龍)を襲名。「講釈師四天王」と呼ばれた名人。江戸川乱歩が「D坂の殺人事件」で初登場させた「名探偵明智小五郎」のモデルは伯竜である。「変に肩を振る、伯龍を思い出させるような歩き方」の明智は「顔つきから声音まで(伯竜)そっくりだ」と書かれている。

長屋の男たちの憧れの的が、粋で仇名年増の女師匠(新橋喜代三)。主題歌「浮世づくし」を歌い、劇中では、稽古にきた熊(岸井明)とカップリングの「浮気節」を歌う。鹿児島で芸者をしていたとき「小原良節」をNHKラジオで唄って人気者となり、鹿児島に来た中山晋平との出会いもあって、昭和6(1931)年に上京。ポリドールから流行歌「わしゃ知らぬ」でデビュー。「鹿児島小原良節」「明治一代女」など次々とヒットを出して、昭和10(1935)年には山中貞雄監督『丹下左膳余話 百萬両の壺』(日活)で映画に進出。『おほべら棒』出演後、この年の12月3日、中山晋平と結婚、引退をした。その直前の新橋喜代三がタップリと楽しめる。

中盤、ロッパ一座の森野鍛治哉さん演じるコソ泥が登場。落語的というよりアチャラカ的でおかしいのだが、女師匠のところで鼻の下を伸ばしていた寅公の留守宅で物色しているところ、帰宅した寅公に見咎められて追い出される。そこで入ったのが、元武士の細工師・羊斉(三島雅夫)と娘・お糸(山縣直代)の家。田舎武士(榊田敬治)から預かった主君の根付、五十両相当を盗んで、姿をくらます。

大事な預かり物を盗まれて意気消沈の羊斉。弁償するにも五十両の大金は無理。長屋の連中が小銭を出し合うがそれでは追いつかない。「任せとけ」と大風呂敷。大家の幸兵衛、長屋を売ってでも金を造ろうとする。お糸は、身売りをして金を造る決意をする。しかし一人能天気なのが「富籤」マニアの八公。

いよいよ「富籤」の発表の夜、湯島天神に張り切って出かけた八公。果たして幸運の神様は微笑むのか? このクライマックスの湯島天神のモブシーンがなかなかすごい。P.C.L.の底力を感じる。結局、八公が、講釈師・神田伯竜に言われるがままに買った富札は大外れだったが、落とした財布に入っていて、熊公に「やる」と渡した「富札」が見つかって・・・

このラストは、エノケン版『落語長屋は花ざかり』でもリフレインされる。「富久」のスリリングな展開が、映画のクライマックスに相応しいドラマチックなものだし。七十九分の尺が程よく、江戸落語と、じゃかたらコムビの喜劇の幸福な融合は、眺めているだけでも楽しい。岡田敬監督は、続いてエノケンの正月映画『吾妻錦絵 江戸っ子三太』(1936年12月31日)で再び、江戸時代を舞台に江戸っ子気質の落語的喜劇を展開させる。こちらも佳作だが、その前段としての『おほべら棒』楽しかった!

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。