『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』(1967年・大映東京・湯浅憲明)「妖怪・特撮映画祭」で上映

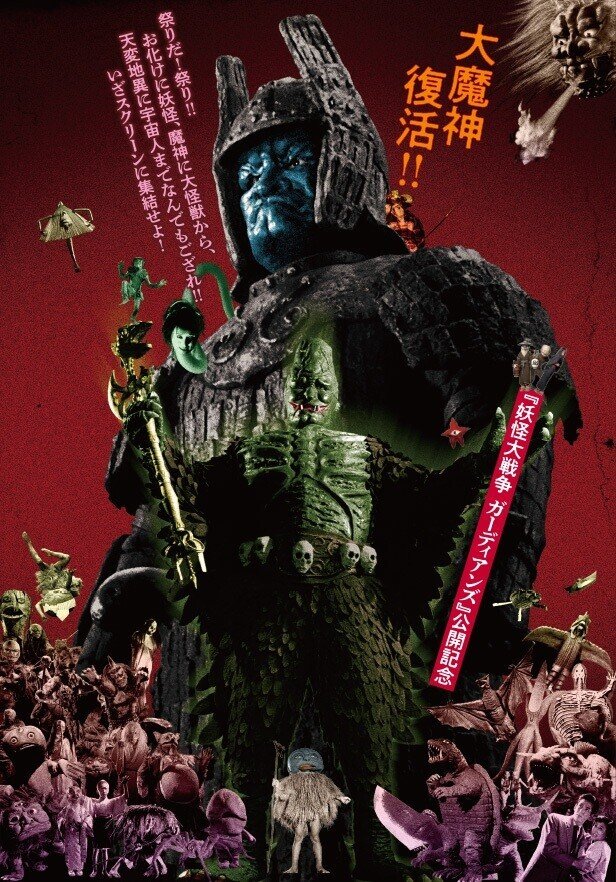

この夏、大映特撮映画の祭典「妖怪・特撮映画祭」で昭和ガメラが一挙上映される。しかも東京では角川シネマ有楽町で! 銀座で昭和のガメラを観るのは何年振りだろう?

幼い頃、ガメラ映画に夢中だった。初めて劇場で観たのは昭和42(1967)年まだ4歳の頃、二つ歳上の兄と、両親と銀座大映で『大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス』(湯浅憲明)。その年は、空前の怪獣ブームでTBSで「ウルトラマン」、フジテレビで「マグマ大使」が放映され、我が家の茶の間のゴールデンタイムは、「怪獣」と「まんが」に占拠されていた。まだ4歳だけど公団住宅の保育園(幼児教室と言っていた)に通っていて、友達との話題は「ウルトラマン」中心だった。

幼児体験というのは不思議なもので、その前の年の「ウルトラQ」も鮮明に覚えていて、お話なんかわかっちゃいないけど、ペギラやガラモン、カネゴンはよく知っていた。これは、昭和41(1966)年春に開催された松屋銀座での「ウルトラQ大会」に連れてってもらった体験が大きい。

ともあれ、スクリーンで観た『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』は、いろんな意味で衝撃的だった。ギャオスは夜行性だから、怪獣の登場シーンはナイトシーンばかり。しかもギャオスは人間の血液が好きだから、人を食ってしまう。主人公の少年の目の前で、入るべからずの禁を破って、ギャオスの巣に立ち入った記者が、食べられてしまう。これは怖かった。しかも、ギャオスの超音波メスは、ヘリコプターも、自動車も真っ二つに切ってしまうし、ガメラは傷つけられて緑色の血を流す痛々しい描写が随所に。

でも、それが子供にとっては、感情移入してしまうポイントだった。満身創痍のガメラが、ギャオスに反撃をするクライマックスは、幼心に大興奮だった。あと名古屋港で、ガメラがギャオスの足に喰らいついて、ギャオスの嫌いな朝日が差してくるシーン。まだ幼児だから、徹夜なんて概念がなく、朝焼けなんてみたことがない。ああ、こうして朝になるのかぁと思ったり(笑)

ギャオスの名古屋襲撃の都市破壊も、名古屋駅の方からギャオスがカメラに向かって飛んできて、ビルの窓ガラスにヒビが入るところなど、東宝特撮とはまた違ったスペクタクルも楽しい。少年を甲羅に乗せて飛ぶときは、回転ジェットをしない心遣いなども、子供には嬉しいもの。

なんといってもエンディングに流れる「ガメラの歌」(作詞・永田秀雅 作曲・小町昭)が良かった。それまでの作品のシチュエーションを歌詞にして、ヴィジュアルで見せてくれる。♪北極生まれの 大きなからだ〜 ひばり児童合唱団の歌は、劇場の幕間やロビーにも流れていた。この作品以降、主題歌とともに名場面がデフォルトになり、回を重ねるごとに名場面が増えていくのも楽しかった(今でもだけど)。

朝日ソノラマのソノシートに、この「ガメラの歌」が入っていて、いつもレコードプレイヤーで掛けていた。一期一会の映画の主題歌を、テレビ番組のようにみんなで歌っていた。ガメラは、怪獣だけど明確に正義の味方、ヒーローとして僕らは認識していた。しかも、子供とは意思疎通出来る。ここが重要なポイントだった。この夏、ようやく公開される「ゴジラVSコング」のコングに、このガメライズムが継承されていて嬉しかった!

昨年、YouTube「佐藤利明の娯楽映画研究所」で語った「昭和ガメラ」の思い出動画はこちら

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。