『驟雨』(1956年1月14日・東宝・成瀬巳喜男)

7月17日(日)の娯楽映画研究所シアターは、連夜の成瀬巳喜男監督特集『驟雨』(1956年1月14日・東宝)をアマプラの東宝名画座からスクリーン投影。DVDを持っていなかったので。

林芙美子原作、水木洋子脚本で、成瀬巳喜男は独自の世界を展開して、秀作、佳作を連打していた。『浮雲』(1955年1月15日)からちょうど一年後、昭和31(1956)年の正月第二弾として鳴り物入りで公開されたのが本作。この年、東宝の正月映画は、森繁久彌の『へそくり社長』(1月3日・千葉泰樹)で、ここから「社長シリーズ」の幕が開いた。プロデューサーの藤本真澄は、前年に東宝に復帰、製作本部長として「サラリーマン映画」や「成瀬巳喜男作品」「青春映画」などを手がけていくことになる。

この『驟雨』は、岸田国士の戯曲「驟雨」「紙風船」「ぶらんこ」「屋上の庭園」「隣の花」「犬は鎖につなぐべからず」「かんしゃく玉」のエピソードを、水木洋子が巧みに掬い取り、これぞ成瀬の世界!のシナリオにまとめた。

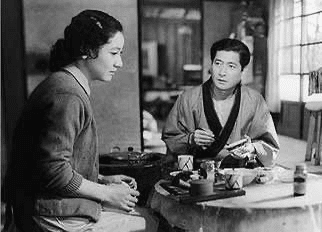

主演は『めし』(1951年)『山の音』(1953年)で成瀬映画のヒロインをつとめた原節子。そして東宝の成瀬映画にはこれが初出演となる、戦前からの松竹大船のスター・佐野周二。『めし』から描き続けてきた「倦怠期の夫婦」の諍いと、中年サラリーマンの憂鬱、そして夫婦の機微を描いている。「会話のない夫婦」「煩わしい近所付き合い」「始終、胃が痛い夫」「ネガティブ思考の妻」と、ヤルセナキオ全開。

登場人物も観客もため息の連続だが、これまでの作品とは「深刻さのレベル」が違って、日常の些細な出来事ばかりなので微苦笑の喜劇でもある。特に前半は、薄給サラリーマン「あるある」エピソードが展開されるので、主人公夫婦の諍いも、観客の笑いを誘う。

小津安二郎なら、そのあたりを客観的に描いて、微苦笑の喜劇の「軽さ」の味になるのだが、そこは成瀬巳喜男、『浮雲』の深刻さと救いのなさはないが、佐野周二も原節子もどんどん追い詰められていく。なので「軽く」はない。でも「夫婦喧嘩は犬も食わない」の「救い」もある。

東京都世田谷区梅ヶ丘駅にほど近い文化住宅。小さな化粧品メーカーの営業マン・並木亮太郎(佐野周二)と文子(原節子)夫婦は、結婚四年、夢も希望も色褪せて、会話のない倦怠期を迎えている。日曜日、午後から「どこか散歩でもいくか?」「もう遅いわよ」「お前いくら持っている?」「またそんなことを」と楽しいことはない。すぐに諍いとなり、亮太郎はプイと外へ。

その日、隣家に、若くハツラツとした雛子(根岸明美)と結婚した広告会社勤務の今里念吉(小林桂樹)夫婦が引っ越してくる。この若い夫婦と、中年夫婦の対比もおかしい。さらに、原節子の姪・あや子(香川京子)が、新婚旅行を切り上げて早々に帰ってくる。夫の態度に失望したと嘆き節。すでに結婚に幻滅している。

そのあや子が速射砲のように喋る夫への不満は、文子にしてみれば大したことはないのだが、あや子にとっては大幻滅の一大事。やがて亮太郎が帰ってきて、あや子の話を聞くも「日本の男はそんなもんだ」と軽くいなす。第三者がいると亮太郎も文子も饒舌になる。ポンポンと飛び出す会話。しかし二人きりになると話すことなはい。これも夫婦「あるある」である。

文子が隣家の妻・雛子を案内して商店街を案内するシーン。梅ヶ丘界隈の商店街を、祖師ヶ谷大蔵でのロケーションとオープンセットで構築している。途中「世田谷文化劇場」がある。この映画館界隈はおそらくオープンセットだろう。上映しているのは洋画『ゴリラ』と『妻の座』なる映画を上映中。もちろん架空の作品。成瀬はのちに『女の座』(1962年)を撮ることになる。

ここがロケなのかオープンセットなのか、その昔、大瀧詠一さんと語り合い、検証したことがある。結局、セットであるが、東宝撮影所に作ったものか、実際の商店街に飾り込みで仕立て上げたのか、判別がつかなかった。いずれにせよ成瀬組の美術・中古智の見事な仕事ぶりに驚嘆。

そこで、近所のうるさ方の「ざぁます」主婦・中北千枝子たちが登場。映画の感想をひとしきり語ったあと、やはり近所の主婦・東郷晴子が病み上がりで、薬のせいで頭が白くなってしまったこと。染めないのは「かぶれるから」とかしましい。挙句、東郷晴子の旦那は二号を囲っているけど、奥さんは知らないと。

この中北千枝子は、その前、日曜日のシーンにも登場。文子が餌をやっている野良犬が、旦那が大事にしている靴を咥えてどこかへ隠したとクレーム。成瀬組ほぼレギュラーの中北千枝子の「ざぁます」ぶりのおかしさ。

クレーマーと言うことでは、近所の幼稚園長(長岡輝子)が嫌味たっぷりで面白い。やたら民主化だの、忌憚のない意見を、と言いながら、噂話の火元だったり。例の犬が、幼稚園の鶏を襲って、懸命の看病も虚しく亡くなったから500円で引き取れと言ってきたり。

といった、のちのテレビのホームドラマで描かれていくような下世話なご近所エピソードを重ねて、原節子の生活にくたびれた「やつれた」暮らしを描いていく。

佐野周二の亮太郎も胃を壊していて、食欲はなく、いつも胃薬を飲んでいる。この夫婦、本当にパッとしない。『お嬢さん乾杯!』(1949年・松竹・木下恵介)の、はつらつとした戦後派カップルを演じた二人とは思えない。それが狙いでもある。

やがて年末が近づいて、亮太郎の勤め先、日本橋の「ミミ化粧品」ではライバル会社との合併が近づき、営業部員の肩叩きが始まる。退職金とは別に慰労金10万円を上乗せすると言われて、亮太郎は田舎に帰ることを決意。

そのことを話すために、文子を日本橋白木屋デパートの屋上に呼び出す。寅さんの啖呵売の「角は一流デパート、赤木屋、黒木屋、白木屋さんで、紅白粉つけたお姉ちゃんに・・・」でお馴染みの白木屋デパートである。現在はCOREDO日本橋のある場所に建っていた。昭和7(1932)年の白木屋火事で知られる白木屋は、その後東急デパートとなり、建物を取り壊してCOREDO日本橋となった。その屋上からの東京風景、中央通りを都電が走り、車の往来が時代の活気を感じさせてくれる。

近所の甘味処で、文子はあんみつ、胃の悪い亮太郎はソーダ水を頼む。そこで会社を辞める話をする。深刻な亮太郎に比べて文子は案外ケロッとしている。むしろ、前半、ある日曜日に、今里夫妻と四人で映画に行く約束をしたとき、直前になって「みんなのように、ウキウキできない性分」であると行くのを拒む。その暗さはない。

その夜、ミミ化粧品営業部の同僚・三上(加東大介)たちが並木家を訪ねて、全員の退職金と慰労金を合わせて「串カツ屋」をやらないかと、亮太郎に持ちかける。無論、成瀬映画での加東大介なので、胡散臭く感じてしまう。この夜のもてなしは、件の幼稚園の一年365個、卵を産んだ鶏。あまりの硬さに、みんなが辟易するのがおかしい。

さて、串カツ屋共同経営だが、とにかく亮太郎はその気がない。川上たちは、文子に店を切り盛りさせて、客の相手をしたら繁盛すると、勝手に決めている。文子もまんざらではない。このシーンの原節子は、華やいでいて、美しい。木下恵介や小津安二郎が描いてきた美しい原節子のイメージそのままである。

それも面白くない亮太郎は、ウジウジしているが、ついに文子と大喧嘩。文子も全く口をきかなくなる。最悪の雰囲気で迎えた日曜日。壊れた器はどうなるのか? この夫婦はこれで終わりなのか? イヤーな空気が流れていく。

そして隣の今里夫婦も呆れるほど、あっけない仲直り。このシーンが実にいい。反対側の家の子供たちが遊んでいる紙風船が、並木家の庭に飛んできて「おじちゃん風船とって」「よし」と亮太郎が風船で遊び始める。そこへ文子も加わって、パス、レシーブの応酬となる。何かにつけて後ろ向きな夫を叱咤する言葉とともに、強烈なレシーブをする文子。それに応える亮太郎。結局は「夫婦喧嘩は犬も食わない」という、成瀬映画の中でも最も幸福感にあふれたラストシーンとなる。これがなかなかいい。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。