クルマの豆知識 5 「見る・視る・観る」で交通事故の70%は防げる

■事故の確率を下げる秘訣あり

交通事故の70%は単純な事をするだけで防げる。それは「見る・視る・観る」である。

それを実感したのは、ハインリッヒの法則「ヒヤリハット」を知った時だった。

それが絶対重要だと身に染みたのは、大型けん引二種免許を受けた時だった。

誰だって交通事故の被害者にも加害者にもなりたくない。今回は交通事故の70%を防げる「見る・視る・観る」についてふれたい。

■全てにおいて、「見る」ことが絶対重要

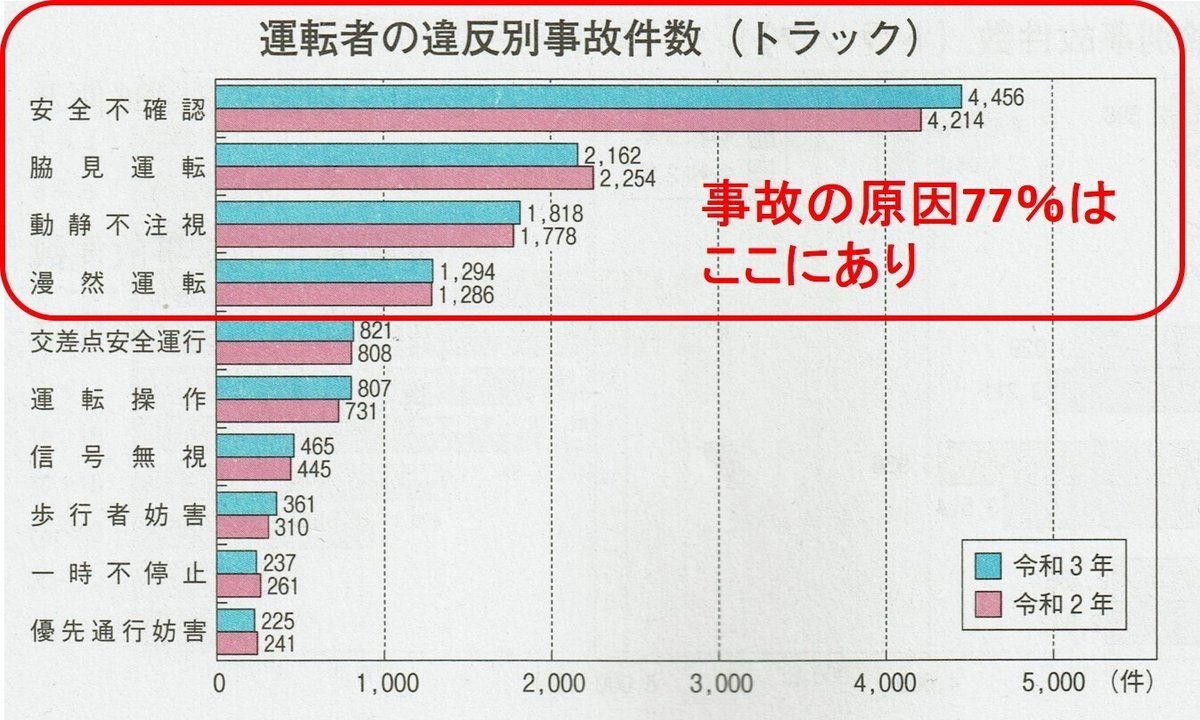

緑ナンバー車両を運転する職業ドライバー(トラック)の全国集計のデータによると、令和3年の交通事故の発生状況・運転者の違反別件数の比率は、第一位が安全不確認で、続いて脇見運転、動静不注意と続き、この4つを合わせると77%を占める。

つまり安全をよく確かめていれば、少なくとも70%防げたということだ。

独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)刊

違反別件数のトップを占める安全不確認とは、一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったため、相手車両を見落としたり、発見が遅れたりした結果、事故にいたったようなケースだ。

二番目の脇見運転は、字の通りである。

そして三番目の「動静不注視」とは、相手車両の存在をあらかじめ認識をしていたものの、相手車両の動静の注視を怠った結果、事故にいたったような場合である。特に自転車などは急に思いがけない方向に行ったりするので、その動静を良く見ていないと危ない。

四番目の漫然運転も言葉通りである。

車の運転は「認知→判断→操作」となるが、見ていなければ認知できない。すると適切な判断が出来ない。結果として操作も適切にしないことになる。

ここで同じみるでも「見る・視る・観る」の3つ上げたのは、意味があるからだ。

意訳も含めて記せば、目に入るものが見る、視るは視察という言葉からの連想されるように死角に入った自転車なども視るようにし、観るは観察という言葉で想像つくように他の車・人・自転車などがどのような行動をとるかを注視し観察することと言える。

■ヒヤリハットの法則

日本で耳にする「ヒヤリ・ハット」とは、ハインリッヒの法則 (Heinrich's law) で、労働災害における経験則の一つである。

アメリカの損害保険会社で技術・調査部の副部長をしていたハインリッヒが1929年に発表したもので、一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。

「見る・視る・観る」で、事故を予測してヒヤリ・ハットをなくすれば、重大な事故も防げる。つまり全て原点は「見る・視る・観る」にたどり着く。

■大型けん引2種免許取得時に知った、見ることの重要性

さて、その安全確認である「見る・視る・観る」の重要性を再認識したのは、東京・府中の運転免許試験場であった。

当時64歳の私は、その年の夏から秋の3か月間、けん引2種免許取得に臨んだ。2~3回練習すれば、何とか受かるだろうと思っていたが、それは甘かった。

この2種免許は自動車学校では取得できないもので、試験場での直接試験(俗にいう一発試験)で受けるしかない。

それで、神奈川にある練習専門の戸塚自動車学校で練習を開始したが、情けないことに真っ直ぐバックが出来ない。さらには、バックで方向転換しろと言われると、ハンドルをどっちに切っていいのか分からなくなり、頭がパニックなる。

本職のバスの運転手も練習にきていたが、けん引は、バスのような単車(一体もののボディーの車)と動きが全くちがうので、同じく頭がパニックになっていた。

まぁそれはともかく、ある程度の運転適性があれば練習するとそれなりに操作できるようになる。そしていざ受験! 3回目までは「上手くいってくれ」と祈りに近い気持ちで臨んだが、祈りで難しいバックの方向転換が上手く行く訳がない。

結果は勿論不合格。

さて続く4回目は上手くいった。自分では「多分合格しただろう」と思った。所定位置に車を戻し、下車したら試験官から「スピードが出ていない。安全確認が出来ていない。だから不合格」と言われた。

試験直後に講評してくれるのである。

しかし納得できない。内心「スピードなら何ぼでも出しまっせ!」と思ったし、自分では安全確認を十分しているつもりだから、「これ以上、何を確認しろと言うのか?」と思った。

そのまま帰ると、何がダメなのか分からない。だから技能相談窓口で相談すると「午前の試験が終われば、直接試験した試験官が説明するという。試験官は、私に1時間もの時間を割いて、丁寧に説明してくれた。

試験場は試験をするところで、教育する機関ではない。でもなぜか特別におこなってくれたのである。

「無くて七癖、有って四十八癖」というくらいで、自分の癖は指摘されて初めて分かる。試験官はビックリするくらい私の運転をよく観ていた。

バック操作に気を取られ、方向転換で一旦止まった時の周りの安全確認、やり直すときのその都度の安全確認が不十分ということが分かった。

試験場のコースには自転車や歩行者は基本的にいない。そういう思い込みがあるから、安全運転の確認がおろそかだった。公道だったら人を車のどこかに巻き込んでいたかもしれない。

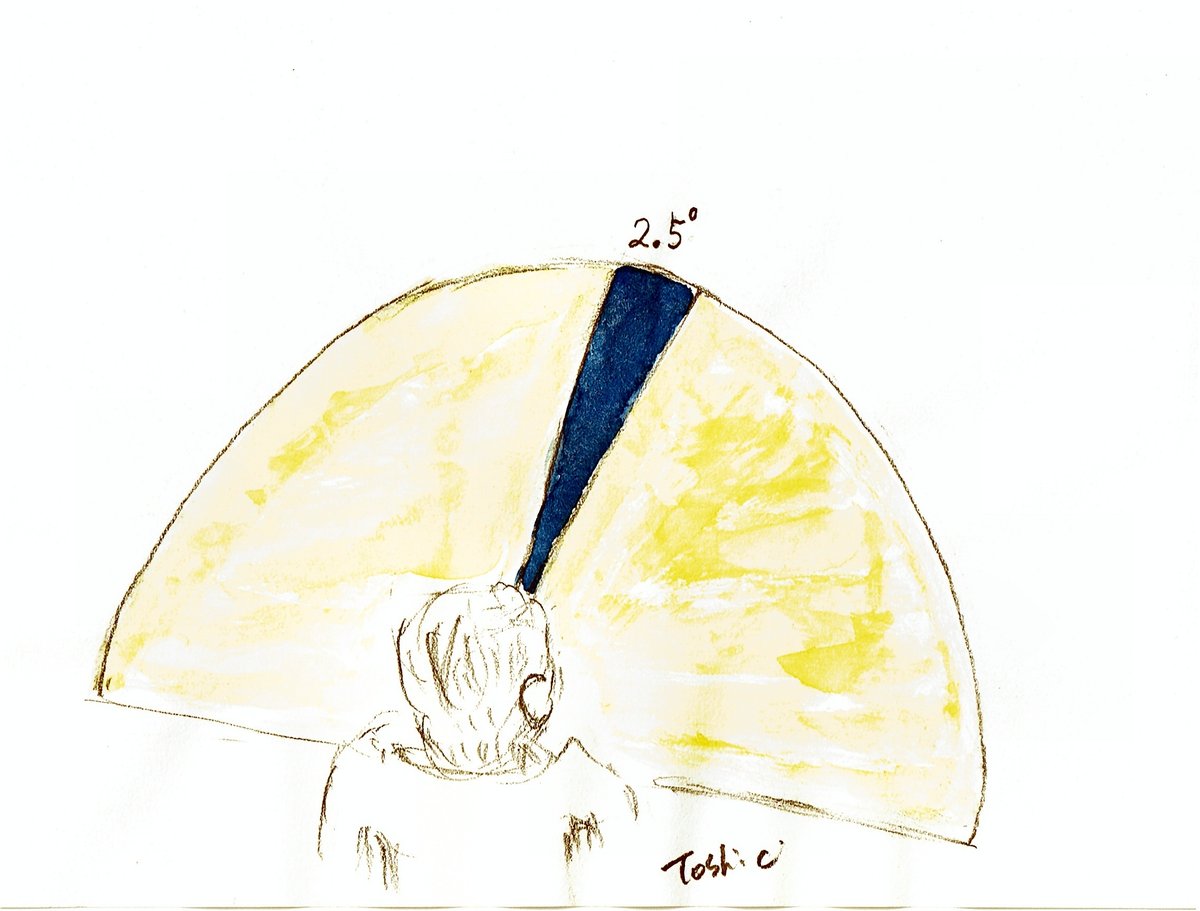

■本当に見えるのは中心視2.5°。だから首を回して見てくれ!

前進のときも、トレーラーは独特の動きをする。特に左カーブの時に二輪車が内側に入ってこないように、「縁石と左後輪の間隔を極力空けないこと、そして絶えず安全を確認すること」と言われるのも十分納得できた。

この時、目だけでチラッとみるのではなく、首をしっかり廻してみることの重要性も教えられた。人間の目は左右のほぼ真横まで、つまり180度位は見える範囲だが、本当にそれが何であるかが認識できる「中心視」というのは2.5度ほどしかない。たったの2.5度である。

あとは周辺視であり、周辺視では見えているようでもハッキリとそれが何であるかは認識できないという。だから首をしっかり廻して、バックミラーも中心視で視る必要があると説明を受けた。

後は、見えているようで見えていない。

首を回すことで、周りが良く認識できる。

だから、首を回してよく見ることで、事故の70%は防げる!

免許は18時間の練習と6回目の受験で合格し取得した。それは勿論嬉しいが、それ以上に得たものは大きかった。

それは、「中心視」で安全を確認することだった。そして「見る・視る・観る」でヒヤリハットを無くするようにする。

何しろ「見る・視る・観る」で事故の70%は防げるのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?