【英国判例紹介】Spartan Steel v Martin & Co ー純粋経済損失の法理ー

こんにちは。

お読みいただきありがとうございます。

今回ご紹介するのは、Spartan Steel v Martin & Co事件(*1)です。

この判例は、不法行為(Tort)の損害論、つまり、不法行為者の行為によって被害者が被った損害について、どの範囲まで損害賠償が認められるべきか、について論じたリーディングケースの一つです。

法務担当者や弁護士が損害論について真剣に向き合わないといけない局面は、往々にして既にかなりヤバい状況です。どれだけ金を取れるか/取られるかを検討しているということは、既に事故ないし紛争の現実化が生じていることですからね。

なので、英国法の損害論を検討する機会は無い方が良いに決まっているのですが、とはいえ、重要な判例なので、良ければ読んでみてください。

なお、このエントリーは、法律事務所のニューズレターなどとは異なり、分かりやすさを重視したため、正確性を犠牲しているところがあります。ご了承ください。

事案の概要

Spartarn Steel(原告)は、バーミンガムの製鉄工場で、ステンレス鋼を製造している会社です。工場は、発電所から直通のケーブルにより、炉の電力を得ていました。

1969年6月、Martin &Co(被告)の請負業者は、原告の工場近くの道路で、ショベルでの採掘工事をしていました。被告は、道路工事に際して、地中の電線ケーブルの位置などの問い合わせをしており、図面の提供も受けていました。しかし、請負業者は、迂闊にも、採掘の際にケーブルを傷つけてしまいます。

この事故により、発電所は電力の供給をストップし、1969年6月12日午後7時40分から6月13日午前10時までの約14時間、工場は停電することになりました。当時、工場は24時間稼働していたため、停電のせいで夜間作業が行えませんでした。

停電発生時、炉には、溶融中の金属が入っていたところ、炉が停止して金属が炉内で凝固してしまうと内装が痛んでしまう恐れがありました。そこで、原告は金属に薬品を混ぜて溶かし、炉から排出させました。排出した金属はもはや売り物にならず、その損害は368ポンドでした。

また、もし、停電がなければ製鋼を完成させることができたはずであり、原告は、得られたはずの400ポンドの利益を得られませんでした。

加えて、停電中に、同様の製鋼プロセスを4回以上実施できたはずであり、それができなかったことで、1767ポンドの利益を失いました。

原告は、被告に対して、被った損害の賠償を求めて提訴します。原審では全ての損害が認められたため、被告が控訴しました。

争点:1767ポンドの賠償義務は認められるか

本件では、3つの損害の賠償義務が問題となりました。

① 炉で融解していた金属の原価 368ポンド

② 炉で融解していた金属を販売していれば得られた利益 400ポンド

③ 停電中に炉を稼働していれば得られた利益 1767ポンド

実は、被告は、①については責任を認めており、②についても積極的に争っていませんでした。被告が猛烈に争ったのは、③の停電がなければ得られたはずの利益1767ポンドです。

というのも、①は財産に対する直接的な物理的な損害であり、②は、英国法上「結果的経済損失」(consequentioal economic loss)と呼ばれる、財産の損害の直接的な損失として、当然認められるべきものであり、被告が争うのは無理筋だったからです。

純粋経済損失(pure economic loss)

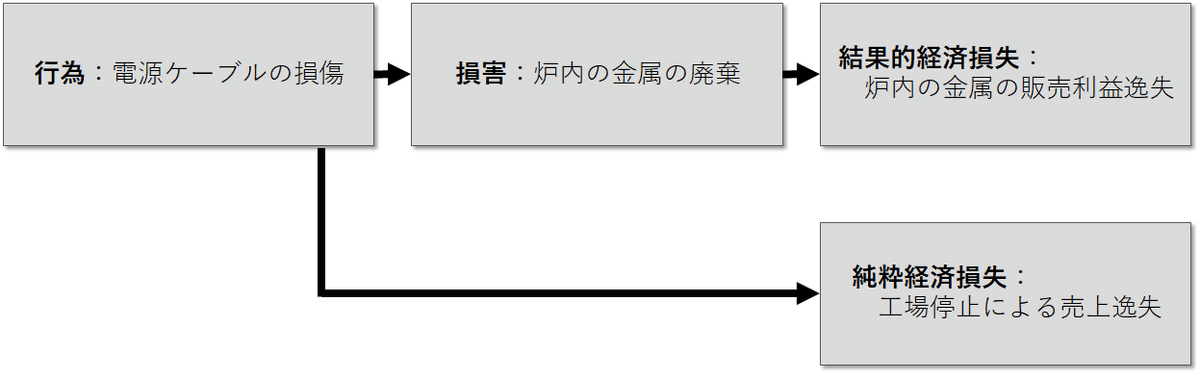

他方で、③は、英国法上、純粋経済損失と呼ばれます。これは、不法行為によって生じた損害に直接起因する金銭的損失と解されるもので、本件の例でいえば、次のように整理できます。

被告は、この純粋経済損失に係る1767ポンドについては賠償責任を負わないと主張したのです。

裁判所の判断

賠償が命じられたのは、①の368ポンド及び②の400ポンドのみ、③の純粋経済損失1767ポンドについては請求が棄却されました。

被告の実質的勝利ですね。

考察

Denning卿の主意見

この事件で裁判長を務めたDenning卿は、純粋経済損失の賠償が認められない理由として、次のように述べています。

これは、誰もが経験する危険である。… 停電が発生した場合、多くの人々に不便が及ぶ。… 時には経済的な損失を被ることもある。… スタンバイ・システムを設置する人もいる。また、供給設備の故障に備えて保険に加入する人もいる。… 供給が止まっても、弁護士のところに駆け込んだりはしない。… ただ我慢する。翌日の仕事を増やすことで、経済的損失を埋め合わせようとする。これは、法律が奨励すべき健全な態度である。… このような請求が認められると単に証明できない利益の逸失や、軽減の程度が立証できない過大な請求がなされる可能性がある。

つまり、Denning卿は、政策的な配慮から純粋経済損失の損害賠償請求を認めるべきではないと述べたのです。このような態度を取ることで、過大な請求が殺到することを防ごうということですね。

Edmund Davies裁判官の反対意見

Edmund Davies裁判官は、Denning卿とは異なる見解を示しています。

原告に対して注意義務を負う被告がその義務に違反し、その損害の直接的かつ合理的に予見可能な結果として原告が経済的損失のみを被った場合、原告はその損失に対する損害賠償を回復する権利を有するか。

Edmund Davies裁判官は、上記のように、本件の争点を整理しました。そして、今回の電源ケーブルの損傷に伴う工場の操業の停止は、予見可能であったとして、被告に賠償責任が認められるべきであったと結論付けます。

Edmund Davies裁判官の考え方としては、純粋経済損失であろうが結果的経済損失であろうが、予見可能性により判断されます。つまり、以下の図のような考え方になるわけですね。

この予見可能性にフォーカスしたアプローチは、ぼくたちにとって、親の顔より見た日本の民法のあの条文に似ていますよね。

(損害賠償の範囲)

第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

この条文は、日本の判例上、不法行為の損害賠償の範囲にも類推適用されています。個人的にはこちらの考え方の方が、しっくりくるというか、脳みそにインプットされているので、すぐ出力しやすいです。

電源ケーブルが被告の所有物だった場合はどうなる?

純粋経済損失に対する賠償を排除する裁判所の考え方に対しては、小さな事実の違いで、純粋経済損失の範囲に大きな違いが生じるという批判があります。

もし、本件で、地中に埋まっていた電源ケーブルが、原告の所有物だった場合、次のように考えられないでしょうか。

このような小さな違いが、1767ポンドという当時の価値ではそれなりの額であった賠償の有無を左右するのは、ありだと思いますか?

おわりに

いかがだったでしょうか。

損害論は、学問的にも、実務的にも非常に重要なトピックです。

しかし、実は全ての弁護士が損害論に精通しているわけではありません。日本の弁護士に関して言えば、損害論をきちんと理解していなくても司法試験に受かってしまえるのが実情で、ぼくも日々勉強しています。

ぼくの認識だと、結果的経済損失と純粋経済損失の二分論は日本法では一般的ではありません。そのため、もし英国法準拠の紛争で損害論が問題となった場合に、英国の弁護士から、この純粋経済損失の話を急に説明されて困惑するかもしれません。

そんなときに、この記事を思い出して頂ければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

【注釈】

*1 Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd [1973] 1 QB 27

免責事項:

このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

X(Twitter)もやっています。

こちらから、フォローお願いします!

他にも、こちらでは英国の判例を紹介しています。

よければご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?