記事抜粋38

本文はこちら:記事抜粋38 | LinkedIn

さて、最近、ひろゆき氏の、肉屋を応援する豚、をよく取り上げている。

個人的には俺は「自民党に投票しない、むしろ対立政党に投票する、自民党支持派」だ。同じような手法は俺の両親も実践していたが、これを強制されたことも無いし、「あなたはあなたの考えで決めてください」と言われてきた。俺は両親に俺自身の投票行動について報告したことは無いが両親の手法を採用したわけだ。

俺自身は俺の両親よりも考えは自民党寄りだと思う、自民党に投票したことは一度も無いが。

ただ、このスタンスも変更しなければならないかもしれないと思い始めている。

原油価格は何度か$80を試したが、ここに落ち着いている:WTI Crude, $78.86.

今日は越えた:WTI Crude, $80.52 -> $80.49.

参考:Oil Prices Rise As Focus Returns To Supply Tightness | OilPrice.comサウジは$90を目指しているらしい。いっそうの原油消費量削減を進めなければならん。

電池ネタが欲しい人が多いのかもしれないが、①資源制約で破綻しない堅調なBEVシフト、②e-fuelなどによるHEVの見直し、③トヨタのバイポーラ型リチウムイオン電池と全固体電池の市場投入計画と、安心できる材料が出揃ったこともあり、後は話題作りのネタをネタとして楽しむくらいで十分だろうと思っている。

最近、日本ではまたFCVで盛り上げようという意図が見られるが、どうでしょう?:燃料電池車と水素インフラの普及に必要な政策とは? 経産省が中間とりまとめを公表:法制度・規制(1/4 ページ) - スマートジャパン (itmedia.co.jp)

日本は世界で初めての「水素基本戦略」を2017年に策定し、グリーン成長戦略や第6次エネルギー基本計画等を踏まえ、2023年6月に水素基本戦略の改定を行った。改定水素基本戦略においては、水素(アンモニア等の水素換算量を含む)の導入目標として、発電・産業・運輸などの合計で、2030年に最大300万トン、2040年に1,200万トン程度、2050年に2,000万トン程度を掲げている。こっちは天然ガス消費量削減の問題だが、再エネの不安定な電力供給を補うにはグリーン水素をつくるしかないでしょうし、大規模に長期備蓄するにはグリーン水素からグリーンアンモニアをつくるしかないでしょう:H2 & NH3 Combustion Technologies (2020).それはいいんだが。

また、水素コストについては、長期的には化石燃料と同等程度の水準を目指し、2030年に30円/Nm3、2050年に20円/Nm3以下(いずれもCIF)を目標としている(※ 水素1Nm3=0.0899kg)。今は100円/Nm^3くらいだろう。どうやって下げるつもりかよく知らんが。まあ、あまり調べるつもりも無いからだが・・・。「頑張ってね♡」くらいな感じだ・・・。

自動車分野においては、2030年までに乗用車換算でFCV 80万台程度(水素消費量8万トン/年程度)、水素ステーション1,000基程度の導入を目標としている。問題はここだ。「乗用車換算」だから必ずしも乗用車ではないんだろうが・・・。タクシーでも令和2年で177,326台+29,649台=206,975台だ。

さて、現状はと言うと・・・

FCVは現在、日本や米国では乗用車を中心に導入が進んでおり、日本国内におけるFCVの導入台数は7,755台である。水素ステーション数は181カ所と年々増加しているが、国内ガソリンスタンドの約28,000カ所と比べると、まだ1%に届かない。まあ、ガソリンスタンド並みにってのは無理が有るわな。

他方、中国では商用車(トラックや路線バス)を中心にFCVの導入が進んでおり、2021年末時点で累計9,000台程度が導入済みである。また、欧州のHyTrucksプロジェクトでは、2025年までに、合計1,000台のFCトラックを導入することを計画している。これはFCV導入するに手堅いところなんだが・・・どこも乗用車言うとらせんわね。

世界的な燃料電池市場の拡大を見込み、トヨタ自動車に対しては、2030年時点で10万台/年程度の燃料電池の外販オファーが寄せられており、その大半が商用車である。トヨタでは、欧州、中国、北米の市場規模が大きいと予測している。まあ、トヨタのが一番いいからね・・・。

なお、日本は燃料電池のセル技術・水素タンクの大型化技術関連で、諸外国と比較して特許数などで優位に立っている。一方で、近年の燃料電池のセルに関する特許出願数は中国が突出しており、今後の水素産業戦略が注視される。これでちょっと焦ったんだろうな、経産省。「また、中韓にやられたか?」言われる思って・・・。ここは「やらせた」ほうがいいところでもあるんだが・・・。

問題はインフラだ:

水素供給コストにおいて、水素そのもののコストのほか、水素ステーションに関する費用が高いことも課題とされている。2021年度の補助事業の実績平均値として、水素ステーション整備費(設備費や工事費)は3.3億円であり、超高圧水素対応の蓄圧器や圧縮機が高額化の一因となっている。・・・先述のとおり、水素ステーション整備費用が高額化する理由の一つは、超高圧水素(70MPa)に対応する蓄圧器や圧縮機等が高額であることであった。仮に、タンク圧力を70MPaから35MPaに低下させた場合、一定の前提の条件のもと、建設費や運営費は2割程度コストダウンできると試算されている。他方、タンク圧力の低下により、車両に搭載できるエネルギーは4割減少するため、航続距離も4割短くなってしまう。実際に、欧州や中国ではすでに35MPaのFCバスやFCトラックが導入されており、中近距離用途では、国内でも導入の可能性がある。ただし、中近距離用途では、EVとの競合が一層強まるため、その需要については不透明である。ここは今でも批判の有るところだが、俺は一応70 MPaを支持しとこう。「長距離」しか活用するところが無いと思っているからである。ただし、タクシーの場合は「基本的にはレンジエクステンダ」で可、したがって35 MPaで可と考えている:Electrochemical Impedance Analysis for Fuel Cell (2020).

また年間運営費3,100万円のうち、信頼性の低い機器の修繕費が半分程度を占めている。加えて、FCバスの充填が昼間に集中するため、機器の平均稼働率が低いことも高コストの一因となっている。そんなもんガソリンでも軽油でも同じだろうよ・・・。表3は高いほうだけ見ておけばいいと思う。

水素供給コストの将来見通しとして、水素調達コストは500円/kg、整備費は「2/3補助」、運営費は「補助なし」と仮定した場合、水素供給コストは表3のように試算された。ま、補助金前提だ。

[1] 韓国教師が避ける“モンスター保護者”集中地区への転入…「穴埋めは新人」という理不尽 (msn.com)

「成熟しない自己愛」の地域かな?

[2] 「なんなんだよ、この世の中!」と愚痴ること間違いない。ハイスペックでも就職できない“韓国の矛盾” (msn.com)

幼い頃から名門大学に入学し、卒業後は大企業就職を目指す韓国の子どもたち。しかし、たとえ名門大学を卒業しても、大企業はおろか、就職さえままならないことも。韓国の若者が直面する現実は厳しい。

日本は既にそうなっている。中国の労働市場も飽和してきた。韓国も恐らくそうなのだろう。

大学生にどんな仕事に就けばいいか聞かれることが有るが、俺はスモールビジネスのノウハウを習得できる業界への就職を例として挙げている。独立しやすいからだ。30歳代の人でそういった方向へ実際に転換する人も出てきた。

俺の若かった時代とは明らかに情勢が異なる。俺は「自分の財布でやるのは無理だな。じゃあ、会社の金使うか(笑)。」って動機で業界入りしたが(記事抜粋37 | LinkedIn冒頭の小咄参照)もうそんな時代ではない。俺はその当時「比較的安全だろうな」と思われる業界に入り、7年様子を見て、調子の良かったその業界も「後10年ちょっとで終わるだろう」と予測し(ということで、2001-2010年を日本エレクトロニクス最後の10年と想定することにしたが、実際、2010年は日本の半導体死亡宣告の年だった。)、その間に研究を片付けてしまおうと思った。やり残したことも有ったが、それ以上こだわると本当に危険だと思った。

韓国は日本より遅く経済発展に入ったためか日本以上に過酷だ。同じ研究室で学位をとった韓国人も韓国のトップ財閥企業で半導体をやることになったが、周りの何も知らない日本人学生たちには「勝ち組ですね」なんて言われていたものの「研究やれるようなところじゃない。お金のために40歳(*)まで我慢して働く。その後は好きなように生きる。」とぽつっと漏らした。俺はそれを聞いてそいつの覚悟を知ったのだった。同時に若くしてそのよう大人びた人間にならなければならない韓国の厳しさを知ったのだった。まあ、兵役の代わりに韓国政府の指定する財閥企業でしばらく働いてから、修士それから博士を取るので日本人よりは少し歳食ってはいる。

実際、韓国の財閥系ハイテク企業では多くの人が40歳で辞めるらしい。部長になると50歳までは働けるらしいが、これまた同じ研究室で学位をとった別の韓国人で韓国の別の財閥企業で半導体をやっていたのが開発部長になって少し延命したものの、日本で会ったときに「50歳で辞めなければならない」とこぼしていた。

-----------------------------------------------------------

さて、社畜は韓国にもいないわけでもないが、マインドセットは日本のそれとはかなり違うようだ(ま、階層にもよるのかもしれない。)。

日本の社畜の特徴はこれだそうだ:残業・徹夜をうれしげに自慢、「社畜」が気づかない2つのリスク | 依存する人々――現代ニッポンに潜む罠 | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)

こんな感じだな(笑):コンビニ夜勤17連勤そろそろ限界のバイトリーダー 【コント】【ムカイワンダーランドの住人】 - YouTubeこれは非正規の問題か・・・。

日本のリストラされた社畜はそれでも昔を懐かしがるって特徴も有るな(笑)。会社の話をされても本人が何したか全然わからねえんだが・・・(笑)。

最近は非正規って問題も有るが、こんな感じで笑い飛ばしたらどうだろうか?:ウーマンラッシュアワーの傑作コント「バイトリーダー」 - Bing video

[3] 物理学的に見たDNAやタンパク質の合成は、エントロピー増大則と整合するのか? 「宇宙になぜ生命があるのか」を考える (msn.com)

ん?教科書的な話で終わっちゃった?

この本の宣伝だったみたい:宇宙になぜ、生命があるのか 宇宙論で読み解く「生命」の起源と存在 (ブルーバックス) | 戸谷 友則 |本 | 通販 | Amazon

戸谷 友則(とたに とものり、1971年11月17日 - )は、日本の天文学者。東京大学大学院理学系研究科天文学専攻教授。専門は、宇宙論、銀河の形成、高エネルギー天体物理学。

太陽系の外から降り注ぐ微粒子に生命の痕跡を探す - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部 (u-tokyo.ac.jp)

〈研究の背景〉

地球外に生命は存在するのか。科学の枠を超えて、人類にとって究極の問いかけの一つと言えるでしょう。現在、地球外生命の探査はいくつかのアプローチで行われています。一つは、太陽系内の惑星や衛星に探査機を送り、生命やその痕跡を探すというものです。しかし、太陽系内に地球外生命がいるという保証はありません。もしいなければ、太陽とは別の恒星の惑星系における生命を探すしかありません。天文学では、太陽に近い恒星を公転する太陽系外惑星を観測し、大気中の酸素などの生命痕跡(バイオシグネチャー)を探すという手法も、次世代の宇宙望遠鏡で可能となるかもしれません。しかしこの手法では、誰も疑いのない形で太陽系外生命の存在を証明するのは難しいとされています。現地に行くことのない、遠方からの間接的な観測だけでは、生命の痕跡と思われるものが本当に生命に起因するのか、あるいは非生物的に生成されたのか、判断が難しいのです。もう一つがSETIと呼ばれる地球外文明が発する電波信号の探査です。もしそのような信号を捉えれば確実な証明となるかもしれませんが、原始的な生命から文明にまで進化する確率は極めて低いかもしれません。原始的な太陽系外生命を探索する新しい手法が望まれます。

〈研究の内容〉

今回の研究では、太陽系外の地球型惑星に巨大隕石が衝突し、その際に様々なサイズの岩石や粒子が宇宙空間に放り出されることに注目しました。このようなことが頻繁に起きていることは確実で、実際、地球で採取された隕石の中には火星からやってきたものがあり、これらも火星に小惑星が衝突した際に放り出されて、最終的に地球に落下したと考えられています。約6600万年前に地球に小惑星が衝突し恐竜が絶滅した際にも、地球からそのような岩石や粒子が大量に宇宙にばらまかれたはずです。こうした岩石に生きた生命が乗って、惑星間、あるいは恒星間を旅するという可能性は、生命の起源を宇宙に求めるパンスペルミア説としてこれまでも議論されてきました。しかし、生きた生命を宇宙空間の宇宙線や放射から守るためには比較的大きい岩石(約1キログラム以上)が必要です。太陽系内の移動ならばともかく、そんな岩石が星間空間を超えて、他の恒星の惑星系に生きた生命と共に到着する可能性は、極めて低いと考えられています。

今回の研究の着想は、「生きた生命ではなく、生命の痕跡で良いのなら、もっと小さな粒子で構わない。そうした粒子は数においてははるかに多いから、地球までやってくる粒子数も多いのではないか?」というものでした。この目的のためには、1ミクロン(千分の一ミリメートル)程度のサイズの粒子が有望です。微生物の死骸や化石が含まれうる大きさであり、また、このような小さな粒子は太陽の放射による圧力が重力と同じ程度なので、容易に惑星系を脱出して星間空間に飛び出します。

今回の研究では、銀河系の中の多数の恒星に付随する地球型惑星から微粒子が脱出し、星間空間での移動や損失、そして最終的に太陽系の地球に到達するまでの様々なプロセスを吟味し、そのような粒子の数の見積りを初めてはじき出しました。

その結果は、年間10万個が地球に降り注いでいるというものです。もし、銀河系に存在する惑星の多くで生命が誕生し、地球のように表面が生命で満ち溢れた惑星が普通に存在するならば、これらの粒子の中に太陽系外微生物の化石や、生物に由来する岩石や鉱物(石灰岩が例として挙げられます)が含まれているはずです。このように小さなサイズの粒子は、地球の大気圏に突入してもすぐに減速され、さほど高温にならずに地上に降ってくると考えられています。太陽系外の生命の痕跡が刻まれた粒子が、日々、我々の頭上から近くの地面に落ちてきているかもしれないのです。もし、これらの粒子を集めることができれば、銀河系の中に生命を宿す星がどれだけあるのか?という問いに迫ることができます。

さて、地球上の生命の痕跡によって汚染されていないサンプルをどうやって補足する?

ま、地球上に有り得ねえDNAでも見つかればいいのか・・・

[4] 常温常圧で「超電導」になる物質を合成したとする論文について科学雑誌Scienceが解説 (msn.com)

[2307.12008] The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor (arxiv.org)

さて、本当だったら、韓国初のノーベル賞も見えてくるかもしれません。

[5] 「共に民主党」が消滅すれば韓国も「科学の幕開け」を迎えるかもしれんがな:韓国で〝福島放射能怪談〟に踊る国民たち 左翼勢力の「ウソとの闘い」宣言する尹大統領に同情、もはや記憶力に問題か (msn.com)

大衆扇動の大ウソを吐いた政治家が、ウソがバレた後も政治家として活動し、再び大衆扇動の大ウソを吐いて支持を集める。これが韓国の政治文化の不思議さだ。その背後には大ウソに踊らされても、何の学習効果もなく、再び同じ政治家の同種の大ウソに踊らされる国民がいる。もちろん、踊る国民の中にはウソと知りつつ、「反政権」のために「踊らにゃ損々」とはやし立てる層もいる。だが、ウソの論理で政権を倒したら、次の政権はウソの延長路線を突き進むしかない。韓国の左翼勢力はいま、「ウソの共和国」を目指している。尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権は「ウソとの闘い」を宣言している。それは世界の常識にかなうことだが、その闘いに勝利するのは容易でない。なぜなら、世界の常識、わけても「自由社会の常識」に反する国民が多数いるからだ。半分は北朝鮮もどきだからな。俺は北と人民交換するしかないと思ってる。あるいはソ連がそうしたように中央アジアに移住させるか?あるいはロシアに移住させるか?

日本もウソがまかり通る時代が長く続いてきた。「日米安保条約を結んでいると、日本は戦争に巻き込まれる」というウソだ。「だから、日米安保条約を破棄し、ソ連と仲良くしなければならない」と説く日本社会党が、国会議席の3分の1を占めていた時代だ。日本が日米安保条約を破棄して、ソ連と手を結んでいたら…想像するだけでも背筋が寒くなる。ソビエト連邦崩壊(1988-1991)についで社会党崩壊(村山内閣、1994-1995)も有ったがな(笑)。

怪談の炎は、「科学の知識」という消火剤でも消し止められない。そんな国情の中で、「ウソとの闘い」を進める尹大統領に、心から同情する。(室谷克己)半分は北朝鮮もどきだからな。

ところで、韓国でも半導体産業は米国に近いが、電池産業はロシアに近い。ご存じだったでしょうか?

[6] 「最後にトヨタが勝つ!とオジサンは言うけれど」全固体電池はBEVの勢力図を変えるのか? (msn.com)

オジサン「Ogiyama Takashi」の意見だ。青山学院大学卒業後、商社に勤める。その後、雑誌編集の道を目指し、20代はCar Ex、カーマガジンなど自動車雑誌に在籍。30代はセンス編集長、レオン副編集長をはじめ数々の男性ファッション誌のエディターを歴任。ファッション、クルマ、時計、食、旅、そして家族が大好きな1972年東京生まれ。

バッテリーEV(以下BEV)の性能を飛躍的向上させるとして期待されている、全個体電池。この全個体電池の実用化について、トヨタは2027年~2028年に市販BEVに搭載することにチャレンジすると発表し、話題となっています。「奇跡の電池」もいわれる全個体電池によって、クルマの性能はどう変わるのでしょうか。そして、この全個体電池の実用化を含むトヨタのBEV普及戦略は、うまくいくのでしょうか。全固体電池な。All Solid-Stateな。

■全固体電池の実用化によって、1500km以上の航続距離も可能に 日産の初代「リーフ」が登場したのが、2010年12月のこと。以来BEVの航続距離は、この10年間で飛躍的に伸びました。とはいえ、現在BEVに採用されているバッテリーは、電池容量を比較的大きくできるリチウムイオン電池が主流で、航続距離は500kmに届くか届かないか程度。充電も、急速充電でも30分以上要する(それでもクルマによっては満充電にならない)など、ガソリン車で長距離移動をしてきた方にとっては、BEVへの乗り換えは不安がたくさんあるかと思います。トヨタや日産などの自動車メーカーは、ガソリン車にも劣らない利便性を求め、「全固体電池(ASSB:all-solid-state battery)」の実車投入を目指している今回トヨタが2027年~2028年の実用性を目指すとした全固体電池は、その名の通り、リチウムイオン電池のようなセル内に流体層がなく、高温になりにくい=発火しにくいという特性を持っています。そのため、リチウムイオン電池の2倍以上の充電速度が可能で、急速充電10分で1000kmの航続距離充電が可能になると期待されています。説明になってないわ。これ読んで勉強しとけ:Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018).ちなみにこいつの主要な内容は東北大学がこそっと出したマイナーな国内論文に始まった一連の研究に基づいている。海外ではほとんど知られていない。が、俺はそれを読んで「あ、自動車にも使える。市場が一気に拡大する。リチウムイオン電池やってみよ♡」って思ったのだった -- 実は車載は遅れに遅れ、会社には「電池なんか日本でやっても儲からんで」と言われて「ですよねー(俺もチョーシがいい・・・いや、サバイバルのためだ。)」とすぐにエレクトロニクスに戻ったのだが(笑)。電気自動車にリチウムイオン電池を使うって試みはそれ以前から有るが、主題は概ねエネルギー密度だった。まあ、無理もない。ドシロートにもわかる話だし。

ところで、論文を書いたことも無い社畜に限って論文の価値はcitationだとほざいたりするんだが(笑)、俺はあの東北大の地味でグローバルにはほぼ無名な単一粒子測定の一連の論文が、案外、ターニングポイントだったと思っている。京都大学が「固体内拡散が遅いようなもんだったら最初っから使い物にならない。良くて当たり前。」と言っていたが、2014-2015年頃、日本以外の世界では全く理解されている様子が無かったし、「わかっていたらそんな電池設計するはずないよね」のオンパレードだった。ただ、日本企業の車載用リチウムイオン電池だけは「しらっと」わかっているであろうなって電池設計がされていたのであった。

また、同容量のリチウムイオン電池よりもコンパクトに設計できるため、大容量化することで航続距離を伸ばすことも可能。全固体電池の実用化によって、1500km以上の航続距離も実現が可能と考えられるのです。ちょっと違うな。1,500 kmはたぶんバッテリー積み増しで宣伝用にやるんだよ。要らんからな、そんな走行距離。まあ、システムは液系よりもコンパクトにできるだろう。

■全固体電池の耐久性課題をクリアしたトヨタ、残る課題も解決間近か これまで、全固体電池の製造には、電池の耐久性と製造の難しさ(製造過程で、固体の電解質を電極で均一に挟み込む工程があり、安定的に生産することが困難)という、2つの大きなハードルがありました。ただ、今回のトヨタの発表によると、前者の耐久性については課題解消の目途が立ち、いまは量産のための製造課題に取り組んでいるとのこと。「2027年から2028年の実用化を”目指す”」と、ぼかしながらも、具体的な時期を示して実用化を明らかにしていることから、その製造課題についてもある程度見込みが立ってきたのでしょう。2023年6月8日にトヨタが説明した、次世代電池戦略の概略図。ベースとなるbZ4X用のバッテリーに対し、EV走行距離の延長や、大幅なコスト低減が可能となることを示した。トヨタは、全固体電池以外にも、パフォーマンスを優先したバッテリー(角形電池)や、価格を抑えた普及版バッテリー(バイポーラ型)など、さまざまな種類の電池をつくり分けることも発表しています。世界最先端の全個体電池の開発をしながらも、足元のバッテリー開発も抜かりなく行っているしたたかさは、トヨタらしいといえます。電解液でのバイポーラはセパレータの縁端部、集電体の縁端部での液絡を防ぐだけでいいんだが量産がかったるいから誰もこれまでやらなかっただけ。手作りならできるんだわ。全固体は最初からバイポーラでもいいと思う、液絡が原理的に無いから。

■まとめ 全固体電池技術は、世界中の自動車メーカーの中で、日本メーカーが先行しているとされています。ぜひ海外メーカーよりも先に技術を実用化し、BEVの時代も世界をリードしてほしいものです。いや、中国にも突っ走らせたほうが良いし、欧米にも突っ走らせたほうが良い。技術的にリードして、かつ、「お宅のシェアを侵しません」って意思表示をすればいい。

-----------------------------------------------------------

オジサンがかけるべきサングラスが、黒のセルフレームである納得の理由。「一歩間違えるとただのキザおっさん」 (msn.com)

オジサン「Ogiyama Takashi」の雑誌「FORZA STYLE」の記事だ。

好きなもんかけたらええやろ。

以上。

目の黒い東洋人にはサングラス要らんかな?歳とると採光調整能力が落ちるから要るんかも・・・。

取り敢えずFORZA STYLEはBLOCKするわ・・・。

[7] 「iPhoneは高い」と感じる人は世界を知らなすぎる 「高価格帯・高品質」が売れない国になった日本 (msn.com)

iPhone、クソたっけ!クソたっけ!

以上。

谷本 真由美(たにもと まゆみ、1975年(昭和50年) - )は、IT戦略コンサルタント、随筆家、元国連専門機関職員。シラキュース大学修士(国際関係論および情報管理学)。日本、イギリス、アメリカ、イタリアなど海外諸国での就労経験があり、ITベンチャー、経営コンサル、国連専門機関情報通信官、外資系金融機関等へ務めた。1975年、神奈川県生まれ[3]。父は東京理科大学を卒業後、ディーゼルエンジンの小型化などの研究開発に従事したいすゞ自動車の技術者。1994年、法政大学女子高等学校卒業。1998年、法政大学法学部政治学科卒業。2000年、シラキュース大学大学院にて国際関係論および情報管理学修士を取得。ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング[6]、NTTデータ経営研究所を経て、2001年にイタリア・ローマに渡り[7]国際連合食糧農業機関情報通信官。その後2003年より東京でアクサテクノロジーサービスジャパン。上記ののうに日本、イギリス、アメリカ、イタリアなど世界各国で就労した経験を持つ。つまり馬鹿なんだな。2021年の自身の著作で、出産し、自分の子どもを持った後に、「リバタリアニズムからみた世界」以外の世界の見方があることに気づき、また海外出羽守であることをやめたと記載している。つまり馬鹿だったんだな。で、今は賢くなったと・・・。

出羽守とは本来出羽国の国司を表す役職であるが、国名の「出羽(でわ)」と、「海外では」のような連語の「では」を掛けて、主に揶揄を込めて使われる。やめてねえじゃん海外出羽守、谷本真由美・・・。賢くなってねえじゃん!

まあ、ちょっとだけ記事見てやるか・・・:若い人はトレンドに敏感なので、海外の若者たちは最新の流行りのスニーカーを履いていたり、トレンドの服を着ていたりします。一方、日本でまず気がつくのは、若い人の足元を見ても、北米や欧州で流行している最新モデルのスニーカーを履いている人がほとんどいないということです。少し新しいモデルを履いている人もいるかなと思っても、よく見ると2シーズンぐらい前のものです。やめてねえじゃん海外出羽守、谷本真由美・・・。俺もナイキを一つだけ「可愛い♡」と思って買ったんだが、同時に「可愛い♡」と思って買ったConverseやDieselやColumbiaのほうが「しぶ可愛い♡♡」だったわ、手元に届いてみたらな!しかもそっちのほうが安いんやで!

谷本真由美は「承認欲求の罠」について学べ。

-------------------------------------------------------------------

kintoneを家具職人に使ってもらいたい! 新入社員の熱意とアプリが現場を変えた (msn.com)

長い記事だからこの辺でええわ。iPhone便利なのはわかるが、会社で買って支給したら?

在宅勤務のパソコンや通信費や電気代もそうだが「いや、もう、みんな持ってるでしょ?」じゃないんだよ。従業員が個人で支払っているコストにただ乗りすんな!ってことなんだよ・・・。

業務で使う知識を習得するためなら書籍代なんかも必要経費にできるようにはなった。だが「会社がお金出したんですよね」ってアウトプットが制限されるのは気に食わないから俺は「好きで勝手に読んでます」ってことにしている。

[8] トヨタは1000人削減、三菱は生産停止、合弁自動車企業はさらなる苦境に直面か―中国メディア (msn.com)

日系メーカーにはイタイのかもしれないが中国の車両電動化が急速に進むのは良いことだと思っている。BEV等50%、HEV50%が当面の中国の目標だがまだまだ遠い。日系メーカーは中国市場ではHEVに絞ってもいいだろう。

さて、LinkedInには書かないことを時々noteには書くことにしているので今回も一つ。グローバルには原油は50%が輸送セクタで、50%が石油化学等で消費される。石油精製品の比率は多少調整できるがそう大きくは変えられないのでバランスよく減らしていかなければならない。品目によって得意/不得意が有るが北米では石油化学はかなり天然ガス化学で代替されつつある(わかると思うが天然ガス化学では芳香族系が苦手だ)。中国は伝統的に石炭化学をやっている。こいつもメタノール経由なので得意/不得意という観点からは天然ガス化学に近い(中国では安価な石炭を元にメタノールを作り(C1化学)、メタノールからエチレンやプロピレンなどオレフィンを作り出すMTO法(Methanol to Olefin)の大規模工業化を進めている。メタノールからプロピレンを 合成する MTP法(methanol topropylene)という。また、石炭原料から軽質オレフィンを製造する一貫プロセスは、CTO法(coal to olefin)とよばれる[4]。この方法により石油化学と同じプロセスが使用可能になる。但しこの方法ではメタノールやエチレンを構成する水素を水蒸気改質で作り出すために二酸化炭素排出が生じる。)。コールタールからも回収されるがざっとこんな感じである:石 炭 化 学 の 現 状 と 将 来。むしろ天然ガス化学のほうが芳香族合成は有利と言える:メタンから芳香族化合物を製造する技術を開発 | ニュースリリース | 三井化学株式会社 (mitsuichemicals.com)メタンから1ステップでつくれている。メタノールからの芳香族合成は比較的最近報告されるようになってきてはいる:メタノールから芳香族化合物への変換のためのZnOで修飾したMFIゼオライトの触媒性能に及ぼす階層細孔構造の影響【Powered by NICT】 | 文献情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター (jst.go.jp)/二モード及び三モード階層的細孔構造を有するZnO含有MFIゼオライト触媒を調製し,特性評価し,研究芳香族化合物へのメタノールの変換した。NH_4FとNaOHによるH-ZSM-5の処理は,平均サイズ約0.8nmと平均サイズ5 20nmのメソ細孔を有するより大きな細孔を生成した。アルカリとフッ化物処理の組み合わせは,トリモーダル(trimodal)細孔構造をもたらした。H-ZSM-5の処理方法はZnOの分散に影響を及ぼした。フッ化物処理は,ZnOの分散を促進させたが,アルカリ処理は大きなZnO粒子をもたらした。階層的細孔構造,酸性度及びZnOの分散は芳香族化合物の生成に重要な役割を果たしていることを明らかにした。ベンゼン,トルエン,キシレン(BTX)は,主に著者らの触媒上での芳香族化合物を構成し,BTXの収率は反応時間の増加と共に減少した。Broensted酸性度の大きい密度は初期段階でBTXの収率に有利であったがBTX生成の安定性に影響した。細孔階層の増加はミクロ細孔内のコーク析出を抑制し,コーク耐性を増加し,BTX生成の触媒安定性を増強した。より大きな細孔階層構造を持つ触媒は,芳香族化合物及びBTXに対する高い選択性を示した。芳香族化合物は水素移動または脱水素経路による低級オレフィン中間体を経由して生成できる。,特に高度に分散したZnOクラスター,ZnOは,脱水素経路を触媒による芳香族化合物に対する選択性を増強することを提案し,階層的な細孔構造は反応中間体の移動を促進し,芳香族化合物の形成を加速した。見ればわかるが中国から出ている論文である。こういうことは一瞬で「調べて見なきゃ」って気づくようでなければ使い物にならんのである。BEVヲタクもある意味使い物にならなくはないが、それでは「おバカさん」のままなのである。

[9] 日本人の人口、初めて47都道府県すべてで減少=中国ネット「これだけは笑えない」「百歩が五十歩を笑ってる場合か」 (msn.com)

おまけ

[1] ある意味、CULTの危険性を教えることにもなっていると思うが:「教育に悪すぎ」「受信料で何作ってんの」NHK“過激”体操が物議、歌詞に批判殺到 (msn.com)

非難も理解できるが、これ聴いたら、世界平和統一家庭連合(旧・統一教会)に入信しようとも思わなくなるだろうし、社畜になろうとも思わないだろうし、肉屋を応援する豚になろうとも思わんだろうけどな・・・。

----------------------------------------------------------------

「肉屋を応援する豚」発言のひろゆき氏 〝国民負担率50%目前〟で自公支持者を揶揄「言い得て妙」感(FRIDAY) - Yahoo!ニュース

[2] 感染拡大「ヘルパンギーナ」対策を医師に聞く 食器類やおむつの処理に注意 3密の回避も<岩手県> (msn.com)

[3] なんか読まれてるらしいので:経済/民主主義 XVI (linkedin.com)

終わりにとってつけてるここか?

(1) Dynamic Narrow Depletion Dynamic Narrow Depletionについてはかなり丁寧に説明したのでもういいでしょう:Fermi Level (2018).;経済/民主主義 VII | LinkedIn;経済/民主主義 VIII | LinkedIn;経済/民主主義 IX | LinkedIn俺は①純粋なFerroelectric Tunnel Junction(FTJ)はちと難しいし、②酸素欠陥フィラメントを形成するReRAMは取り扱いに面倒なところが有るので、③ReRAMの前駆現象でしかないDynamic narrow Depletionを動作原理とした「FTJ+」みたいなものが実用化しやすいのではないかなと思っているが。

(2) 光誘起XY型超電導相転移 さて、たびたび光誘起XY型超電導相転移の話をしているが・・・:Vacuum Polarization, Polaron, and Polariton (2018).;経済/民主主義 I | LinkedIn;経済/民主主義 VII | LinkedIn

経済/民主主義 VIII | LinkedIn;経済/民主主義 XI | LinkedIn 経済/民主主義 XI | LinkedInでは二次元での渦状の相転移について少し触れた。これを光励起で起こすにはどうしたらよいか少し考えてみよう。2005年に俺の提唱していた処方は以下のようになる:①ポーラロン直径と同程度のスケールの膜厚を持つ薄膜を相転移後の導電層として形成する(相転移したら超電導層になるかもって意味ね)。②エピタキシャル成長させる基板が必要だが、薄膜よりバンドギャップの大きな材質とする。③薄膜のバンドギャップを超えるが、基板のバンドギャップを超えない程度の波長の光を照射して薄膜だけに電子ドープする(キャリア励起するってことね)。④同時に薄膜の特定格子振動を励起するような遠赤外線を照射する。この特定格子振動が、二次元平面内でrotationalなlattice vibrationであれば二次元平面内で渦状の適度なサイズで協奏的なlattice vibration(s)を励起できるのではないか?これと光ドープされた電子とが結合すればXY型の超電導相転移を起こせるのではないか?ということを検証したかったのである。⑤基板は薄膜に反強誘電性が生じやすいモノにして、電子励起によってこれを「融かす」とさらに良いのではないかと考えていた。⑦処方は以上である。シンプルでしょう。⑧2005年頃に俺が考えていた材料はSrTiO3だが、2022年からMoS2でやろうって話が出てきたね。

(3) 電池 相変わらず俺がこれの専門家であると思っている人がいるようだが:Frontiers | High Mass-Loading of Sulfur-Based Cathode Composites and Polysulfides Stabilization for Rechargeable Lithium/Sulfur Batteries (frontiersin.org)せめてLiCoO2とcomparableかそれ以上のareal capacityにして比較しましょうよって言ってるだけですよ。Gravimetric Energy Densityだけで話をしてもダメです。俺が多少なりとも興味が有るのは車載用になり得るインターカレーションマテリアルとこれを用いたロッキングチェアである:Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018).適切に設計されたリチウムイオン電池なら電極空孔中の電解液の中のリチウムイオン拡散が律速である。現行のリチウムイオン電池の限界を突破できるのは硫化物全固体電池だけである。もしこれを凌駕する全固体電池を開発したいのなら、超イオン伝導の基礎くらいは知っておかれた方がいいでしょう:Vehicle Electrification & Renewable Energy XIV | LinkedIn。参考までにセルオートマトン的な思考実験を挙げておきました:Vehicle Electrification & Renewable Energy XIII | LinkedIn。たぶん、教科書に書いてあるような液体中の拡散の説明では固体電解質はピンとこんと思うので。

[4] ひろゆき氏 日本の人口減少に懸念「毎年80万人減、山梨県民が全員亡くなったぐらいのインパクト」|よろず〜ニュース (yorozoonews.jp)

“やりがい搾取”に疲弊 保育士を追い詰める「幼保無償化」の不幸:河合薫の「社会を蝕む“ジジイの壁”」(1/5 ページ) - ITmedia ビジネスオンラインによると2018年10月26日 「貧乏人は必死に耐えて生きろ!」と言わんばかりの消費増税まであと1年。同時に、「保育士は灰になるまで働け!」ってことになりかねない幼児教育・保育無償化が始まります。

[5] 教養力アップには「高校教科書」を使え――佐藤優(ZUU online)

以前に佐藤優さんが「高校と大学の知のミッシングリンク」を補うのに地方上級公務員試験の勉強をするのが良いとおっしゃっていた(国家公務員試験だと専門的すぎて無駄らしい)。俺はこれの意味がまだよくわからんのでとりあえず佐藤優さんがピックアップしていた「数的推理」と「判断推理」を読んでいるが「なぜミッシングリンクであるか」がまだよくわからない。基本的には「①論理的に有り得ないものを消去していく」でいいんだろうが。「②解けないものを見つけ知の欠損を補っていく」でいいんだろうが。「なぜミッシングリンクであるか」がまだ・・・。

今回は教養力アップには高校教科書がいいという話だ。

数学を学び直すのは、ロジカルに考える力をつけるためであり、どちらかというと、質のよいアウトプットを足元から支えるインプットといえる。とりあえず、数Ⅰ・Aをマスターするように努力してほしい。微分・積分や統計を理解するためには数Ⅱ・B、数Ⅲの知識が必要だ。そこまで学ぶのは大変という人には、高校数学の基礎を学び直せる『生き抜くための高校数学』(日本図書センター)をすすめる。高校レベルの数学が難しければ、『生き抜くための中学数学』(同右)もある。どちらとも、数学に苦手意識をもっている人でも最後までやり抜けると思えるくらい、非常にわかりやすく作られている。だそうです。俺自身の経験だが、カザフスタンに行く前の数か月時間が空いたので(モロッコの資金だったらしいが、前金の支払いが遅れていた。結局、向こうについてから小刻みに支払われた。)、塾の講師や家庭教師をバイトでやっていた。高校の数学は「予習が必要です」と言われた。たしかにそんな感じだった。

さらに理想をいえば、物理・化学・生物・地学の理科4科目も学び直すことだ。これらは教科書でもいいのだが、講談社のブルーバックスから出ている『新しい高校物理の教科書』『新しい高校化学の教科書』『新しい高校生物の教科書』『新しい高校地学の教科書』は、基礎を効率的に身につけるのに最適だ。まあ、理系には要らんかなって感じだが、文系の人はやったほうがいいんだろうな。

■「本を読んでも自分の知識にならない」理由 読者のなかには、「読書をしても、内容がほとんど記憶に残らない。自分は記憶力が弱いのだろうか」と悩んでいる人も多いかもしれない。考えうる理由は4つある。①第一に、本の内容を理解したつもりだが、実際は理解していない場合だ。前項で挙げたような教科書と書籍で基礎的な知識・教養を身につければ、理解力が格段に上がり、それだけ記憶にも残りやすくなることに気づくだろう。②第二の理由は、読書の技法が磨かれていない場合だ。ノートの取り方1つでも記憶の定着度は大きく変わる。③そして第三に、読者が背伸びをしすぎている、あるいは焦っている場合だ。本のなかには、積み上げ式に得た知識が必要とされるものも多い。基礎的な知識・教養を身につけても、それ以上のリテラシーが必要とされる本に挑戦しているのかもしれないということだ。その類の本は、そのつど知識を補いながらでなければ理解できない。また、読んだ知識が骨肉となり、活かせるようになるまでには、少なくとも数ヵ月はかかる。私の経験でも、本を通じて新たに入れた知識が本当に身につくまでには、3〜6ヵ月かかる。一定の時間がかかることを前提にしているからこそ、ノートをとりながら読書をしているのだ。いずれにせよ、本から知識を身につけ、実践していくためには、相応の根気が必要なのである。したがって、本書で紹介するハウツーを試したからといって、瞬時に理解力も記憶力も上がるとは期待しないでほしい。最初のうちは手応えを感じられなくても焦らず、根気よく続けることをすすめたい。④そして最後にもう1つ、読んでも知識が定着せず、行動まで至らない4つめの理由として、本そのものが論理破綻しているケースが考えられる。編集者が適当に言説を寄せ集めただけの本や、全体の整合性を取らずに、時流に乗らんがため、売らんがために作られた本も、残念ながら少なくない。こういう本はいくら読んでも理解できず、したがって記憶にも定着しない。身も蓋もない話だが、論理破綻していると考えられる場合、その本は、そもそも読むに値しない。貴重な時間を無駄にしないためにも、読むべき本を的確に選びとれる眼を養っておくことが重要だ。たとえば、「誰」が書いているか、その人は過去にどんな本を書いているか、さらにはパラパラとページを繰ってみて、どんな章立てになっているか、専門用語を正しく使っているか、といったことから質を推測する。場数を踏めば踏むほど、だいたい予想がつくようになる。ここでも、基礎的な知識・教養が大いに役立つ。その本の拠って立つところが、高校の教科書レベルの知識から大きく乖離していたら、質的に問題がある本か、最先端の学説を紹介している本かのどちらかである。ただし最先端の学説というのは稀であり、鵜呑みにするのは危険だ。基礎知識に準じていないと思ったら、その本は読書リストから外していい。自分で判断できないうちは、新聞などの書評欄を参考にする、書店員を味方につけるというのもいい。書店員には、マニュアル仕事をこなすだけの人もいるが、一方には本当に本が好きで、かつ自分が受け持っている「棚(専門分野)」に精通している店員も多い。そういう人を見つけて、本探しを手伝ってもらえばいいのだ。以下、東京都の情報になってしまうが、・八重洲ブックセンター本店・丸善丸の内本店・三省堂書店神保町本店・ジュンク堂書店池袋本店・紀伊國屋書店新宿本店などは、総じて専門書売り場にいる書店員の質が非常に高い。正直な話、中途半端な識者、大学教授など軽く超えるレベルといっていい。東京近郊に在住の読者ならば、電車を乗り継いででも行く価値がある。おー。レベルの高い書店員と出会える書店がなさそうなら、知識を得たい分野の雑誌記事や新聞連載を探し、その論者をつてに参考書籍を探すといいだろう。一流の書き手ならば、必ず論拠となる出典を示す。合わせて入門書の類を紹介している場合も多い。だそうです。

■「仕事に関するインプットだけ行う」と決める 読者も忙しいことだろう。日々、こなすべき仕事があるなかでも、知的生産力を高めていくには、有益なインプットを続けなくてはならない。裏を返せば、無益なインプットをしている暇はないというのが現実だ。では無益なインプットとは何か。1つは前項で挙げたような論理破綻している本だが、それだけではない。仕事に関係しない本を読むことや、仕事に直結しないスキルを身につけようとすることも、無益なインプットといえる。たとえば語学だ。最低限の英会話力は身につけておくに越したことはないが、もし仕事にいっさい英語を使わないのであれば、英会話習得の優先順位は、かなり低くなる。そう言えば俺も現地に行ってから生まれて初めて英会話のトレーニングを始めたわ。最初はごまかしていたっていう・・・。あ、読み書きのトレーニングは時々やっていたよ。論文読まないかんし、書かないかんし・・・。仕事で使う場合にも、有料の通訳・翻訳アプリで事足りてしまうかもしれない。本気で、相当なレベルにまで達する覚悟があるならいいだろう。だが中途半端に取り組むくらいなら、英会話はAIに任せて、自分は別の有益なインプットに時間を割いたほうが知的生産力は高まる。ましてや英語以外の言語を趣味的に身につけようとするのは、時間とお金の浪費に過ぎない。だそうです。いや、スペイン好きならスペイン語勉強したっていいし、フィリピンパブが好きならタガログ語勉強したっていいし(相手が日本語しゃべるやろけどな)、チャイナパブが好きだったら・・・。

俺は「日本国民全てに必須の教養」くらいのことを言ってほしいんだけどな・・・。

[6] まあ一種の「天下り」だ:石山アンジュ氏 ビッグモーターと損保会社の関係に「これだけ両者の利害が一致している中では…」 (msn.com)

[7] 「この度は! 誠に! 申し訳!」一語ずつ生理的嫌悪が増殖する…ビッグモーター"世界最悪会見"が気持ち悪い理由 (msn.com)

実際、企業ってばれないと思ったら結構好き勝手なことをやる。ばれると思ったら慌てふためくということでもあるのでそこは付け入る隙なのだが。いやー、必死な会社が過去に有ったよ(笑)。

[8] なんか読まれているらしいので:Progresses on Sulfide-Based All Solid-State Li-ion Batteries | LinkedIn

20世紀末に松下電池の近藤さんって人が撤退させられた硫化物固体電解質だが、諦めの悪いオッサンが二人いたってことで現在の活況を招いている。

ということで、冒頭で諦めの悪いオッサン2名の写真を掲載させていただいている。まあ、ノーベル賞とるかもしれんよ。

[9] 懐かしい感じだ:Controllable resistive switching behaviors in heteroepitaxial LaNiO3/Nb:SrTiO3 Schottky junctions through oxygen vacancies engineering

2023年に出た論文だ。

俺が2004年にtrap-assisted tunneling言うたときは日本ではキチガイ扱いされましたよ(笑)。でも、海外ではすんなり通った(笑):Fermi Level (2018).

---------------------------------------------------------

これも読まれているらしいんだが:Vehicle Electrification & Renewable Energy VII. | LinkedIn

SCiBじゃなくてこっちかもしれんな:おまけ [1] ちょっと面白い話 ところで、ちょっと面白い話が有る。中島潤二が「半導体技術を応用した海外で主流となっている全固体電池と日本の固体電池の違いを紹介。海外や日本の半導体メーカを中心に半導体原理を使った全固体電池が応用されている(物理電池)。一方、日本の従来の電池メーカや日本の多くの大学では、リチウム電池の電解液を固体電解質に変更することを試みて全固体電池としている(化学電池)。日本のメディアの多くは、電池はイオン電池と報道してしまうことも多い現状。これらを正しく整理お伝えすることを主旨として、全固体半導体電池とは何かを示す。」とセミナーをするそうだ。聞かなくてもだいたい予想がつくが、例えば、pn接合にどれだけの電荷を貯められるか考えてみたらよい。固体平面の原子数は約10^15/cm^2だ。全ての原子が1電子レドックス(片側が電子を脱離、もう片側が電子を受け入れて)に関与して1.6×10^-4 coulomb/cm^2だ。単位格子ユニットのサイズが0.5 nmで片側100 nmの深さまでレドックスが有ったとして3.2×10^-2 coulomb/cm2。接合を3D化して接触面積を100倍にできたとして3.2 coulomb/cm^2。多電子レドックスにすれば2倍か3倍にはできる。3倍として9.6 coulomb/cm^2。9.6 coulomb/cm^2をゆっくりと(電流制限して)1 hかけて放電したとして2.7 mA/cm^2を1 h流せるから2.7 mAh/cm2。ここまで達するとは思わないが。この話、2013年夏に関西地区のガス会社の子会社の研究開発企業に「何かネタは無いか?」と聞かれたときにしてやった。元ネタはこれだ:Fermi Level. Appendix -- ReRAM, then, Neuromorphic. | LinkedIn。

[10] なんか読まれているらしいので:Vehicle Electrification & Renewable Energy II | LinkedIn

これか?:[2] Tesla Million-Mile Battery - EVSmart Blog Originally, A Wide Range of Testing Results on an Excellent Lithium-Ion Cell Chemistry to be used as Benchmarks for New Battery Technologies - IOPscience

大粒径単結晶一次粒子もあちこちで取り上げられ、俺も「全固体電池に使いやすいな」って観点からは注目したが、ミリオンマイルバッテリーの要諦はバッテリーの温度管理だ。ということで、EVのバッテリー温度管理|必要性と対応技術 | Vis-Techを参照しておいたのだった。

硫化物全固体電池になれば不要になるかもしれんけどね。

[11] なんか読まれているらしいので:「進む若者のテレビ離れ。いまどきの若者の時間の使い方とは?」 : toru_hara_123のblog

Negative Flynn Effectだろうか?:「ノルウェーの研究チームによると、20世紀後半からノルウェー人男性のIQが徐々に低下しているというのだ。同研究は、1970~2009年に徴兵検査で知能テストを受けた73万人のノルウェー人男性のIQスコアを比較したもの。生年は62~91年に相当する。解析の結果、62~75年生まれの対象者では、フリン効果が認められたが、75年を境に1世代あたり平均7ポイント、IQスコアが低下していた。つまり「負」のフリン効果が認められたというのだ。同研究では、同一家族、血縁内のIQ比較も行っている。その結果、父子、兄弟間でも「負のフリン効果」が認められた。つまり、父より息子の、兄より弟のIQスコアが低下していたのである。研究者は「嫌な言い方だが、知能指数の低い人が子沢山なのではない。家族内で負の効果が見られることから、環境要因が関係していると思われる」としている。実は、フリン効果が否定されるのはこれが初めてではない。英国やデンマーク、フランス、オランダなど欧州各国からも同様の事実が報告されている。それらを総合すると「負」に働く環境要因には、教育制度の変化や読書量の減少に加え、インターネット三昧の生活があるという。便利が高じて情報処理や判断の必要が減り「自ら考えること」を放棄した結果、なのかもしれない。」。ちなみに1975年以後のIQ低下とインターネット三昧の生活との関連は現時点では明確でない。日本でも学力低下は1998年以後、問題視されている:「事の発端は、文系学部を対象とした京都大学経済研究所教授の西村和雄氏と慶應義塾大学経済学部教授の戸瀬信之氏による1998年の数学学力調査の結果である。彼らによれば、1.私大のトップ校の経済学部でも分数・小数などの算数レベルも危うい学生がいる。2.私立上位校でも数学未受験の学生の数学力は中学2年生程度である。3.国立大の最難関校の学生でも入試で数学を経験していない学生の多くは中学の数学もできない。とされている。」。これも1975年(以後)問題ではある ー 文系に限った研究であるが。IQ低下のほうが開始時期が早い。ノルウェーの研究者が否定している「知能指数の低い人が子だくさん」は英国アルスター社会研究所に務めるエドワード・ダットンの説だが「やや優生学的である」と非難されている。同様の結論米国の古い研究にもあったが、最近、慶応大学文学部教授(教育学)でふたご行動発達研究センター長の安藤寿康が「音楽の才能は92%、スポーツの才能は85%、成人期初期の知能指数(IQ)も66%が遺伝の影響と言えます」としている。研究時期が新しくなるにつれてIQへの遺伝の影響は90%超、80%、66%と低下してきているが、これと前述の「逆フリン効果」との関連に言及されたことはまだない。

俺はIQ分布の正規分布からのずれが原因と見ている(実際に米国のデータはそのように見えなくもない)。正規分布からのずれはネオリベ的な政策に原因が有ると仮定して見ている -- 中間層破壊→中間層の下層へのシフト→教養どころではない経済状態へのシフトを仮定して見ている。

この仮定が正しければ、対策は打てる。

つーことで、覚醒を促すために社畜だの、クソ馬鹿ド文系だの挑発しまくっているんだが・・・単に嫌な奴にしか見えねえんだろうなぁ・・・。

しかし、「全国民覚醒」のためには今障害になっているものを否定しないことには・・・。

[12] なんか読まれているらしいので:Vehicle Electrification & Renewable Energy LXVIII | LinkedIn

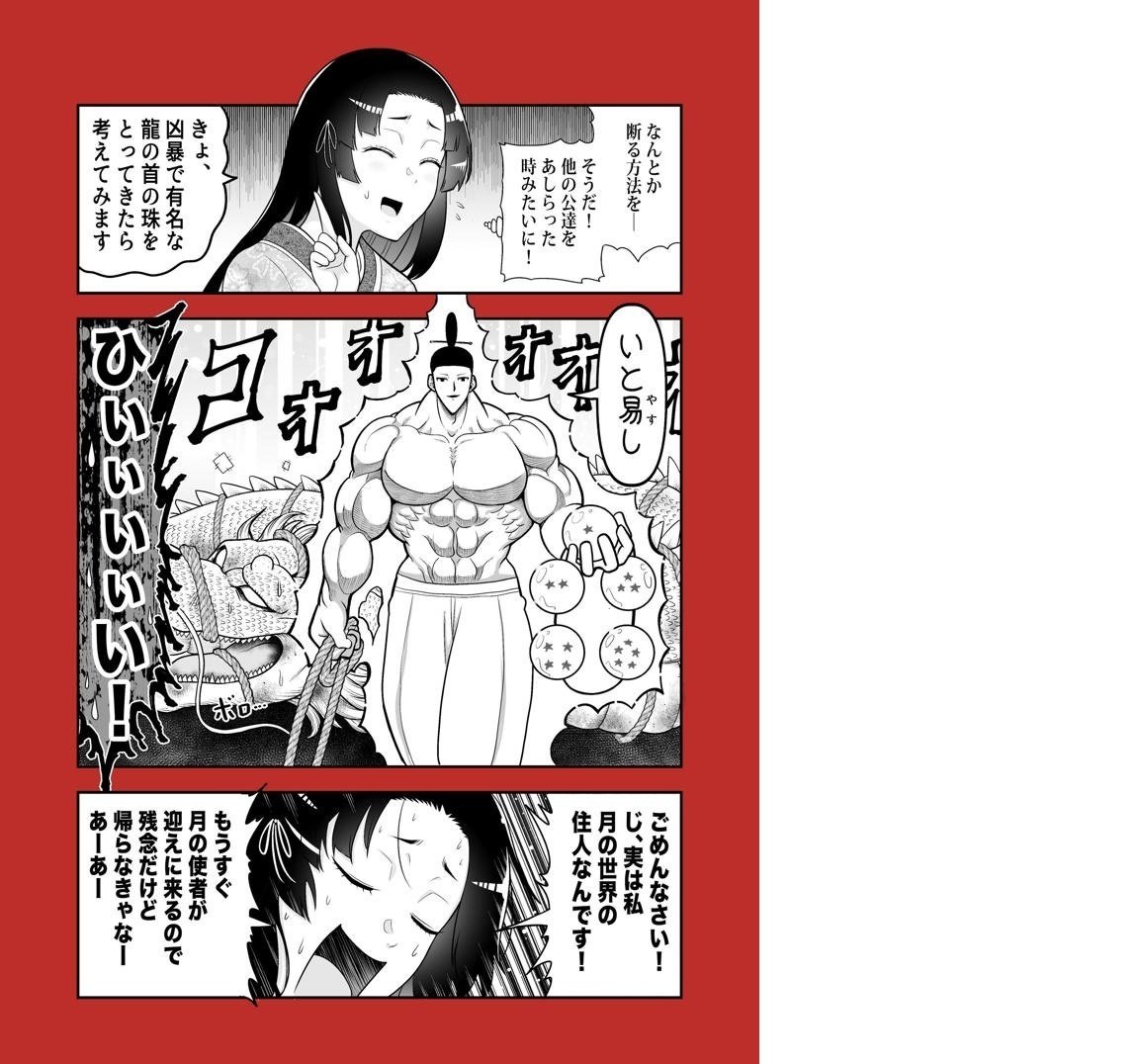

[13] 筋肉でどんな無理難題も解決してしまうかぐや姫泣かせの帝「マッチョ最強」「このセンス好き」 (msn.com)

ところで、京都に「店員さん、全員マッチョ。」なお店があるそうです。

お客さんは帰るときにお姫様抱っこしてもらえるそうです。

男のお客さんもいたそうでやっぱりお姫様抱っこされていたそうです。

恐るべし、京都・・・。

参考:例えば、プラグマティズムの思想家であるジョン・デューイは、民主的な社会を、一人ひとりの個人がさまざまな実験をし、経験を深めていくことを許容する社会だと捉えました。私もこの考えに強く同意し、新しい民主主義のあり方を構想する手がかりとしました。まあ、好きにせいや・・・。

[14] まず1歩:「正社員と仕事内容変わらないのに」賞与や住宅手当など“待遇格差”訴訟 日本郵便が契約社員66人と和解 解決金は計2500万円 (msn.com)

[15] それで長生きできるとは限らない…「酒をやめろ、たばこをやめろ、この薬飲め」と押し付けられた高齢者の末路 (msn.com)

by T. H.

LinkedIn Post

[1] Materials/Electronics

[2] Electrochemistry/Transportation/Stationary Energy Storage

Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018).

Progresses on Sulfide-Based All Solid-State Li-ion Batteries (2023).

[3] Power Generation/Consumption

[4] Life

[5] Life Ver. 2

[6] 経済/民主主義

Published Articles (2004-2005, 2008-2011, 2015)

大きく分けて三分野:①Dynamic Narrow Depletion(2004-2005)、② 光誘起XY型超電導相転移のための予備実験だが薄膜表面への酸素吸着(2008-2011)、③電池(2015)。

①Dynamic Narrow Depletionの説明はこの辺に:Fermi Level (2018);経済/民主主義 VII (2023);経済/民主主義 VIII (2023);経済/民主主義 IX (2023).

②光誘起XY型超電導相転移の説明はこの辺に:Vacuum Polarization, Polaron, and Polariton (2018);経済/民主主義 I (2022);経済/民主主義 VII (2023);経済/民主主義 VIII (2023);経済/民主主義 XI (2023).

③電池は、この分野の研究経験も一応積みましたよってことにするためにやっただけ。4-5年の経験が有れば今の仕事をできることになっている。個人的には原油消費量削減が唯一の関心。原油価格が日本経済の与件だからである。グローバルに消費量削減しなければ価格への影響力は無い。LinkedInは2014年に「海外、しかもカザフスタンなんかに行って行方不明はマズいな(笑)。」と思って始めたが、最初から原油消費量削減がテーマになっている -- どうせ電池なんかやるんだったらついでにってだけだが(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?